SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨肌内效贴扎技术对痉挛型脑瘫儿童下肢运动功能的影响。方法回顾性分析在我院进行康复治疗的痉挛型脑瘫患儿55例,其中24例采用了肌内效贴扎技术结合常规康复治疗作为治疗组;31例仅采用常规康复治疗作为对照组。治疗前和治疗3个月后,两组患儿均应用脑瘫儿童粗大运动功能评估量表88项(GMFM-88)中的D区(GMFM-D,站立位能区)和E区(GMFM-E,行走、跑、跳能区)评分对下肢粗大运动功能进行评估,采用关节量角器法测量足背屈角的角度。结果治疗后,两组患儿GMFM-D、GMFM-E评分及足背屈角角度均较组内治疗前提高(P<0.05),三个指标组间比较治疗组改善更明显,均具有统计学意义(P<0.05)。结论肌内效贴扎技术可进一步提高痉挛型脑瘫儿童的下肢运动功能。

关键词:脑瘫;肌内效贴;粗大运动功能;足背屈角

本文引用格式:张海啸,王丽娜,高晶.肌内效贴扎技术结合常规康复治疗对痉挛型脑瘫儿童下肢运动功能的影响[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(93):136-137.

0引言

脑性瘫痪简称脑瘫,是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限症候群,这种症候群是由于发育中的胎儿或婴幼儿脑部非进行性损伤所致[1]。脑瘫属复杂难治性疾病,目前的研究主要是采用综合的康复治疗方法。肌内效贴最早由日本的加濑建造博士创用,近年来成为康复领域中的研究热点之一。本研究通过观察肌内效贴配合常规康复疗法对痉挛型脑瘫儿童下肢运动功能的影响,获得满意结果,现报道如下。

1对象与方法

1.1研究对象

回顾性分析2017年1月至2018年12月在我院儿童康复中心进行康复治疗的55例痉挛型脑瘫患儿,符合2014年第六届全国儿童康复、第十三届全国小儿脑瘫康复学术会议上修改并提出的诊断、分型标准[1],其中24例给予了肌内效贴扎技术结合常规康复治疗作为治疗组;31例仅采用常规康复治疗作为对照组。

入选标准:①患儿下肢存在肌张力增高;②评估前至少6个月内未接受重大手术治疗;③患儿不存在严重的认知障碍。排除标准:①患儿存在严重的心肺肝肾等重要脏器疾患;②严重的皮肤疾患及影响贴扎进行的其他疾患;③不配合康复治疗者。

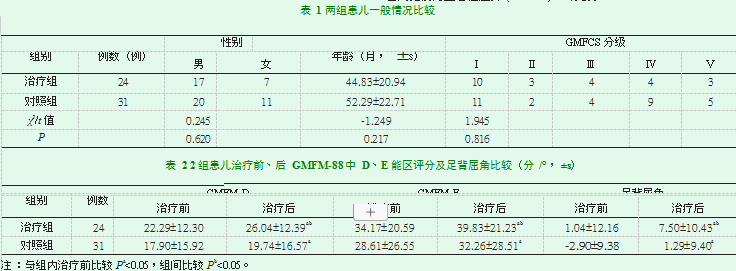

两组患儿年龄、性别、脑瘫粗大运动功能分级系统分级等一般资料,组间比较均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

1.2治疗方法

两组均给予常规康复治疗,包括PT、推拿、蜡疗、脑循环治疗等项目,各项目1次/日,5次/周,连续3个月。试验组在此基础上另进行肌内效贴扎治疗,扎贴方法胫前肌促进采用I型贴法,锚在胫骨外侧1/3,向内、外踝延展至足背[2];跟腱放松采用Y型贴法,锚在足跟,向上包绕腓肠肌肌腹,尾在腘窝处汇合,注意在跟腱处拉力稍大;踝关节稳定采用I型贴法,锚在内踝上到达足底,包绕足跟到达外踝上。单次贴扎视患儿情况维持48h,夏天时维持24h,注意如有皮肤过敏出现立刻取下贴布,2次/周,疗程3个月。

1.3观察指标

两组患儿治疗前、后均进行粗大运动功能评估以及足背屈角测定。①粗大运动功能评定:采用GMFM-88量表中的D区(共13项,总分39分)、E区(共24项,总分72分)评分对患儿下肢站立、行走、跑跳功能进行评估。②足背屈角的测定:采用关节量角器法测量患儿的足背屈角,记录痉挛较重侧的角度。

1.4统计学分析

采用SPSS 17.0统计学软件包进行统计分析。计量数据以±s表示,采用t检验;计数资料采用2检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

治疗前,2组患儿GMFM-88量表中D、E能区评分、足背屈角组间比较均无显著性差异(P>0.05)。治疗后,2组D、E能区评分、足背屈角显著高于组内治疗前(P<0.05);且治疗组的改善更显著,组间比较有显著性差异(P<0.05),详见表2。

3讨论

脑瘫是造成儿童肢体残疾的主要原因,在我国1-6岁儿童的发病率为2.48‰[3],且呈逐年上升的趋势[4]。痉挛型脑瘫是脑瘫中最常见的类型,运动功能障碍多表现为下肢受累,出现下肢内收、内旋、膝关节屈曲、尖足等异常姿势。肌内效贴由最初的运动损伤领域已广泛延伸到临床康复领域中,近年来更是应用到脑瘫的康复治疗中。肌内效贴中不含有药物成分,是借助它的粘弹性质和力学方向,通过一定的技术作用到人体皮肤发挥功效的一种治疗技术,具有缓解疼痛,改善循环、减轻水肿,支持放松软组织、增强关节稳定性等作用。专业人士贴扎后可以维持数天之久而不会妨碍身体活动。研究表明[5-7],肌内效贴技术可以放松软组织,调整主要控制姿势运动肌群的张力,从而促进肌肉协调、关节固定,帮助筋膜和肌肉功能重建,使肌肉发挥正常功能,并且增加感觉输入,一定程度上改善患儿的运动模式,提高下肢运功控制功能。

本研究通过观察肌内效贴结合常规康复疗法治疗脑瘫儿童,发现治疗组患儿治疗后的下肢GMFM-D、GMFM-E的评分均高于对照组,足背屈角的改善程度优于对照组,表明在常规康复训练时进行肌内效贴扎,可以缓解小腿三头肌的痉挛,放松跟腱,增大足背屈的关节活动度,提高患儿下肢的站立、行走与跑跳功能。此结果可能是由于胫前肌起始端贴扎,贴布单一方向的持续拉力方向与肌肉收缩方向相同,使筋膜和肌肉功能重建,发挥正常功能,配合踝关节稳定贴法共同达到纠正患儿尖足、内翻等异常姿势的作用。跟腱放松的贴法与前法形成反向的拉力,跟腱处拉力稍大可更好的放松跟腱,起到了预防肌肉挛缩、放松伸展的作用[8]。但本研究样本量较少,贴扎方法较单一,今后可开展更多患儿的研究,并尝试更多样的贴扎技术。

综上所述,肌内效贴配合常规康复训练在改善脑瘫儿童腓肠肌肌张力和提高下肢运动功能方面,能达到更好的效果,且肌内贴的不良反应少,贴扎简便,贴布颜色多样,更能引起患儿的兴趣,主动配合,可在临床康复治疗中推广应用。

参考文献

[1]唐久来,秦炯,邹丽萍,等.中国脑性瘫痪康复指南(2015):第一部分[J].中国康复医学杂志,2015,30(7):747-754.

[2]陈文华.软组织贴扎技术临床应用精要[M].上海:上海浦江教育出版社,2012:108.

[3]李晓捷.中国脑性瘫痪康复的现状、挑战及发展策略[J].中国康复医学杂志,2016,31(1):6-8.

[4]刘振寰.脑性瘫痪儿童的中西医结合康复探讨[J].中国儿童保健杂志,2011,19(5):395-397.

[5]李真岚,谢鸿翔,刘浩阳,等.肌内效贴结合运动治疗对痉挛型双瘫脑瘫下肢运动功能的疗效研究[J].按摩与康复医学,2017,8(23):24-26.

[6]何龙文,赵菁.脑卒中异常步态使用肌内效贴布的临床疗效观察[J].中国康复医学杂志,2014,29(1):74-75.

[7]王景刚,郭云龙,高艺文,等.肌内效贴联合运动控制训练对脑瘫患儿运动功能影响的研究[J].中国康复,2017,32(5):362-364.

[8]吴威廷,周立伟,洪章仁.肌能贴扎术于临床医学的应用理论暨实务指引[M].新北:合记图书出版社,2016:48.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/23652.html