SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨肌间沟臂丛神经阻滞麻醉中B超引导对比神经刺激仪的应用价值。方法选取2018年1月至2018年12月期间我院收治的122例拟择期行上肢手术的患者为研究对象,均采取肌间沟臂丛神经阻滞麻醉,以定位方法不同分为研究组和对照组,对照组予以神经刺激仪定位,研究组则采取B超引导定位,比较麻醉效果。结果研究组的麻醉操作时间及麻醉起效时间均少于对照组,研究组的麻醉持续时间较对照组延长(P<0.05);研究组患者的麻醉优良率达到了100.0%,与对照组91.8%的麻醉优良率比较显著提高(P<0.05);研究组患者的并发症发生率为1.64%,与对照组13.11%的并发症发生率比较明显降低(P<0.05)。结论肌间沟臂丛神经阻滞麻醉中应用B超引导定位有效提高了麻醉效果,减少了并发症发生率,值得推行。

关键词:B超引导定位;神经刺激仪;臂丛神经阻滞

本文引用格式:张泽寅,左超,蒋庆芳.B超引导与神经刺激仪定位在臂丛神经阻滞中的应用价值分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(96):235,241.

0引言

臂丛神经阻滞麻醉为上肢手术中应用广泛的麻醉方式,通过麻醉药物注入作用于臂丛神经干周围,起到阻滞神经支配区域神经传导实现麻醉作用[1]。早期解剖标志定位,穿刺针触可诱发异感,但定位难度较大,麻醉医师需多次穿刺才可成功,常诱发神经阻滞不全等的风险[2]。而神经刺激仪定位虽然可提高准确性,但仍需反复盲穿,诱发的电刺激也大大增加了患者不适。B超引导臂丛神经阻滞麻醉为临床应用的新型定位技术,B超显像技术可清晰显示臂丛神经的走形、粗细及与周围组织的解剖学关系,减小了定位难度,提高了定位精准性[3]。本研究进一步探讨了B超引导下定位技术在臂丛神经阻滞中的应用价值,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2018年1月至2018年12月期间我院收治的122例拟择期行上肢手术的患者为研究对象,均采取肌间沟臂丛神经阻滞麻醉,以定位方法不同分为研究组和对照组,各为61例,研究组患者中男35例,女26例,年龄18-75岁,平均(49.87±3.19)岁,对照组患者中男33例,女28例,年龄18-73岁,平均(48.24±3.06)岁,两组病情等基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2纳入及排除标准

纳入标准:a所有患者均已知情同意研究并自愿参加研究;b ASA分级均为Ⅰ-Ⅱ级;c均无严重并发症发生。排除标准:a排除正常交流受意识障碍和精神病障碍影响的患者;b排除患有严重内科疾病的患者;c排除不符合麻醉指征或有麻醉禁忌症的患者[4]。

1.3麻醉方法

所有纳入研究患者均于术前进行常规手术及麻醉准备,包括术前6-8h禁食、禁水,入手术室后常规按需开放静脉通道,并予以面罩吸氧,连接麻醉机,密切监测心电、血压、血氧饱和度、心率等指标等。其中对照组采取神经刺激仪定位,方法如下:指导患者取平卧位,并将头向一侧偏,肩部及手臂自然放置并使用神经刺激仪定位下麻醉[5]。研究组则于B超引导下定位,方法如下:应用同对照组相同0.5g/kg右美托咪定镇静处理,取便携式B超(迈瑞),设置6-13MHz的线阵探头频率,探头置于胸骨上两横指,探查胸锁乳突肌、中斜角肌、前斜角肌等部位,调整探头观察臂丛神经横断面,于B超引导下自斜角肌间隙入路,B超下明确针尖位置并调整至最佳位置,注入局麻药物(0.5%罗哌卡因+0.4%利多卡因混合液25mL),超声监控下观察药物分布及扩散至神经阻滞完全即可。

1.4观察指标及评价标准

(1)记录麻醉时间,包括:a麻醉起效时间:自麻醉操作完成至局部无痛觉;b麻醉操作时间:自穿刺针刺入至完成局麻后拔针所需时间;c麻醉持续:从局部疼痛消失到恢复的时间。

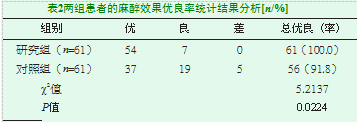

(2)评价麻醉效果,由术者评价麻醉效果,分为优、良、差,完全符合手术需求为优,基本符合手术需求为良,不符合手术需求为差,统计优良患者所占比例。

(3)霍纳(Honer)综合征、神经损伤、血肿等麻醉相关并发症发生情况。

1.5统计学分析

本组研究采用SPSS 24.0统计学软件进行数据的分析和处理,计数资料采用(n/%)表示,采用2检验,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,采用t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1两组患者麻醉时间统计结果分析

研究组的麻醉操作时间及麻醉起效时间均少于对照组,研究组的麻醉持续时间较对照组延长,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2两组患者的麻醉效果优良率统计结果分析

研究组患者的麻醉优良率达到了100.0%,与对照组91.8%的麻醉优良率比较显著提高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3两组患者的并发症发生率统计结果分析

研究组患者的并发症发生率为1.64%,与对照组13.11%的并发症发生率比较明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3讨论

外科上肢手术的麻醉技术中,肌间沟臂丛神经阻滞为最经常使用的麻醉方式,其中神经定位准确性是麻醉成功的关键。最先的神经阻滞主要采取体表解剖定位方式,但解剖定位具备必然盲目性,常需经验丰富医师频频屡次穿刺才能成功,增加了并发症发生风险。此外,神经刺激仪定位穿刺需对患者反复电刺激,带给患者不适外还增加了神经损伤的风险,如解剖结构变化,则难以保证穿刺准确性。随着超声引导技术引入至临床,于B超高频探头引导下操作,大大提升了穿刺精准性,声像可清晰显示臂丛神经,并引导定位穿刺针头至目标神经,B超下还可实时观察针头移动,使神经解剖部位的关系更具有明确性[6]。本次研究进一步探讨了B超引导技术在臂丛神经阻滞麻醉中的应用,结果显示:研究组的麻醉操作时间及麻醉起效时间均少于对照组,研究组的麻醉持续时间较对照组延长(P<0.05);研究组患者的麻醉优良率达到了100.0%,与对照组比较显著提高(P<0.05);研究组患者的并发症发生率为1.64%,于对照组比较明显降低(P<0.05),进一步证明了B超引导臂丛神经阻滞运用的安全有效性。臂丛神经为上肢神经中最大的表浅神经丛,借助高频超声的引导,避免了穿刺的盲目性,同时B超直视监控下,麻醉医师可确保药物注射至最佳穿刺点,对于提高麻醉效果具有积极影响,动态监测药物分布及扩散,还有利于在确保麻醉效果前提减少麻醉药物用量,从而减少麻醉不良反应。

综上所述,肌间沟臂丛神经阻滞麻醉中应用B超引导定位有效提高了麻醉效果,减少了并发症发生率,值得推行。

参考文献

[1]申治国,薛建军,贺隶国,等.超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞麻醉效果观察[J].海南医学,2016,27(13):2147-2149.

[2]金理照,黄美华.B型超声引导下臂丛神经阻滞麻醉的临床应用效果分析[J].中国医刊,2018,53(12):1374-1376.

[3]左晓春.罗哌卡因联合利多卡因对超声引导下腋路臂丛神经阻滞麻醉的临床效果观察[J].中国医刊,2018,53(12):1377-1379.

[4]Guan Dapeng,Jujihui,Liu Yong,etc.Comparison of the efficacy of low concentration ropivacaine in the release of tendon adhesion[J].Journal of practical hand surgery,2018,32(2):250-252.

[5]姚欣耀,王飞,聂杰,等.神经刺激仪定位臂丛神经阻滞在老年患者上肢手术中的麻醉效果及安全性分析[J].中国医药科学,2017,7(21):155-157.

[6]赵君智,冯硕,姜建利,等.高频超声引导定位在肌间沟臂丛神经阻滞麻醉中的应用价值[J].中国医药导报,2017,14(19):69-72.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/23325.html