SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨大肠黑变病常见伴发疾病的性质及部位。方法回顾性分析2016年1月至2019年8月于西南医科大学附属中医医院住院的124例大肠黑变病患者的临床资料。结果124例大肠黑变病患者中伴发增生性息肉61例(49.19%),多位于乙状结肠及直肠;伴发腺瘤33例(26.61%),多位于乙状结肠;伴发肠炎23例(18.55%),以慢性结直肠炎多见;伴发上皮内瘤变3例(2.42%),位于升结肠及乙状结肠;伴发IBS 3例(2.42%);伴发毛细血管扩张症2例(1.61%);伴发腺癌1例(0.81%),位于乙状结肠;伴发类癌1例(0.81%),位于乙状结肠;伴发LST-G 1例(0.81%),位于乙状结肠;伴发不完全性肠梗阻1例(0.81%)。结论大肠黑变病的常见伴发疾病为增生性息肉、腺瘤、肠炎、IBS、癌前病变、癌症、类癌等,其中以增生性息肉及腺瘤多见,好发部位主要为乙状结肠及直肠;癌前病变及癌变多见于乙状结肠。

关键词:大肠黑变病;伴发疾病;息肉;腺瘤;癌变

本文引用格式:林丽芳,向未,赵星,等.124例大肠黑变病常见伴发疾病的临床分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(96):24-26.

Clinical Analysis of 124 Cases of Melanosis Coli Complicated with Common Disease

LIN Li-fang1,XIANG Wei2,ZHAO Xing1,ZHAO Long2,WANG Tian-gang 2,XIAO Guo-hui 2*

(1.Master candidate,college of integrated traditional Chinese and western medicine,southwest medical university,Luzhou Sichuan;2.Department of spleen and stomach rheumatism immunology,affiliated hospital of traditional Chinese medicine,southwest medical university,Luzhou Sichuan)

ABSTRACT:Objective To investigate the nature and location of common concomitant diseases of Melanosis coli.Methods Retrospective analysis of 124 cases of colorectal melanosis from January 2016 to August 2019 in Affiliated Hospital of Traditional Chinese Medicine of Southwest Medical University.Results Among 124 cases of Melanosis coil,61 cases with intestinal polyps(49.19%),most of them are located in sigmoid colon and rectum;33 cases with adenoma(26.61%),most of them are located in sigmoid colon;23 cases with enteritis(18.55%),chronic colorectal inflammation is common;3 cases with intraepithelial(2.42%),located in ascending colon and sigmoid colon;3 cases with IBS(2.42%);2 cases with telangiectasia(1.61%);1 case with adenocarcinoma(0.81%),located in sigmoid colon;1case with carcinoid(0.81%),located in sigmoid colon;1case with LST-G(0.81%),located in sigmoid colon;1 case with incomplete intestinal obstruction.Conclusion The common complications of melanosis coli are Adenomas,intestinal polyps,enteritis,IBS,precancerous lesions,canceration,carcinoid,etc.Among them,proliferative polyps and adenomas are common.The predisposing sites were sigmoid colon and rectum,and most of the precancerous lesions and canceration sites were sigmoid colon.

KEY WORDS:Melanosis coli;Complicated diseases;Polyp;Adenoma;Canceration

0引言

大肠黑变病(Melanosis coli)是一种以大肠黏膜可逆性的色素沉着为主要特征的非炎症性、良性病变。其病变本质是结肠黏膜固有层的巨噬细胞中含有大量的脂褐素。结肠镜检下可见部分或全结肠黏膜呈现出浅棕色、棕褐色、棕色或者黑色的色素沉着,多呈条纹状、网状、豹皮状改变,间断或者连续分布,黏膜表面是光滑、完整的,黏膜下血管纹理不可见[1];但此病的病变部位并不局限于大肠,亦可见于食管、胃、十二指肠、回肠等[2],但临床以大肠多见,本研究中也仅涉及到大肠。本病在临床上主要表现为长期便秘、腹痛、腹胀、肛门坠胀等类似肠易激综合征(IBS)的症状[3]。

结肠镜检一直是诊断大肠黑变病的首选,典型的内镜表现即可确诊本病。对于一些不典型的病例,病理组织学检查是诊断的金标准,在钳取的病变黏膜固有层中找到巨噬细胞,并在其内发现大量色素颗粒,且黑色素染色阳性,铁染色阴性,即可确诊[4]。虽然近年来也有报道称在使用胶囊内镜行临床检查时检出大肠黑变病[5,6],但胶囊内镜多用于检查小肠病变,对于大肠黑变病,结肠镜检较之胶囊内镜具有安全、高效、经济、方便等优势,因此,在本病的诊断中仍以结肠镜检作为首选。

本研究对行结肠镜检查检出的124名MC住院患者的临床资料进行分析阐述,目的在于探讨大肠黑变病常见伴发疾病的性质及部位,以期提高人们对大肠黑变病的认识及重视,做到早预防、早治疗,阻止疾病进一步恶化。

1研究对象与方法

1.1研究对象

2016年1月至2019年8月于西南医科大学附属中医医院行结肠镜检查确诊为大肠黑变病(MC)的患者有234名,但因种种原因,其中110名患者未能住院行相关病理组织学检查,故不纳入此项研究。

因此本项研究纳入对象为:2016年1月至2019年8月于西南医科大学附属中医医院住院的124名大肠黑变病(MC)患者。其中女性58例,约占46.77%,男性66例,约占53.23%;年龄21~83岁,平均55.1岁。其中20~30岁12例,约占9.68%;30~50岁31例,约占25.00%;50岁以上81例,约占65.32%。

1.2研究方法

应用回顾性研究的流行病学调查的方法对124例大肠黑变病住院患者的病史、临床表现、内镜下检查结果、病理组织学检查进行分析。

1.3统计学处理

应用SPSS 18.0统计软件进行统计学分析,计数资料采用率统计描述,比较用2检验或趋势2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1大肠黑变病检出率

本项回顾性研究中,2016年1月至2019年8月于西南医科大学附属中医医院行肠镜检查的人数为9453人,确诊为大肠黑变病234人,总检出率为2.48%。该病逐年检出率具体见表1。

由上表可得出,MC患者的检出率呈逐年增加趋势。

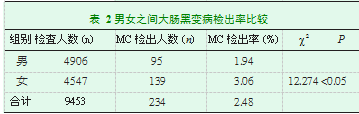

2.2不同性别人群大肠黑变病检出率的比较

将不同性别人群的大肠黑变病检出率进行比较,女性检出率高于男性,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3临床表现及肠镜下检查

124例MC病例中伴发肠炎23例,约占18.55%。其中慢性直肠炎8例,约占总病人数的6.45%,约占伴发肠炎病例的34.78%;慢性结直肠炎15例,约占总病人数的12.10%,约占伴发肠炎病例的65.22%。伴发肠易激综合征(IBS)3例,约占总病人数的2.42%。伴发毛细血管扩张症2例,约占1.61%。伴发不完全肠梗阻1例,约占0.81%。

2.4病理组织学检查

124例MC病例中,病理组织检查见:绒毛状腺瘤1例,约占0.81%,位于乙状结肠。管状-绒毛状腺瘤7例,约占5.65%,其中2例位于升结肠(28.57%),3例位于乙状结肠(42.86%),2例位于直肠(28.57%)。管状腺瘤2例,约占1.61%,均位于升结肠。混合型腺瘤23例,约占18.55%,其中1例位于回盲部(4.35%),3例位于升结肠(13.04%),3例位于横结肠(13.04%),5例位于降结肠(21.74%),10例位于乙状结肠(43.48%),1例位于直肠(4.35%)。由上述数据可以得出,33例伴有腺瘤的MC病例中,病理组织学检查以混合型腺瘤最多见,好发部位依次为乙状结肠、降结肠、升结肠及横结肠、回盲部及直肠;其次为管状-绒毛状腺瘤多见,好发部位依次为乙状结肠、升结肠及直肠;再其次为管状腺瘤,好发于升结肠;以绒毛状腺瘤少见,好发部位为乙状结肠。

病理组织学检查见:增生性息肉61例,约占49.19%,其中累及回盲部3例(4.92%),累及升结肠5例(8.20%),累及横结肠14例(22.95%),累及降结肠10例(16.39%),累及乙状结肠17例(27.87%),累及直肠19例(31.15%),累及全结肠2例(3.28%),累及肛门1例(1.64%),累及结肠肝曲1例(1.64%)。数据显示,61例伴有增生性息肉的MC病例中,好发部位依次为直肠、乙状结肠、横结肠、降结肠、升结肠、回盲部、全结肠、肛门及结肠肝曲。

上皮内瘤变3例(2.42%),其中高级别上皮内瘤变2例(66.67%),1例位于升结肠,1例位于乙状结肠;低级别上皮内瘤变1例(33.33%),位于乙状结肠。腺癌1例(0.81%),位于乙状结肠。大肠侧向发育型肿瘤--颗粒型(LST-G)1例(0.81%),位于乙状结肠。类癌1例(0.81%),位于乙状结肠。上述研究数据表明,此项研究中,癌前病变及癌变部位多见于乙状结肠。各肠段好发疾病见表3。

从上述资料总结可以得出,大肠黑变病的常见伴发疾病为增生性息肉、腺瘤、肠炎、IBS、癌前病变、腺癌、类癌等,伴发疾病的检出率由大到小依次为:增生性息肉(49.19%)>腺瘤(26.61%)>肠炎(18.55%)>IBS(2.42%)=上皮内瘤变(2.42%)>毛细血管扩张症(1.61%)>腺癌(0.81%)=LST-G(0.81%)=类癌(0.81%)=不完全性肠梗阻(0.81%)。其中以增生性息肉及腺瘤多见,好发部位主要位于乙状结肠及直肠;癌前病变及癌变部位多见于乙状结肠。

3讨论

3.1大肠黑变病的病因

关于MC的病因,目前国内外研究较统一的观点是认为:长期使用泻药和慢性便秘。在一些研究中发现,长期服用蒽醌类泻药的人群,大肠黑变病的发病率均较高。部分学者认为这类药物中含树脂性物质,可在大肠内合成色素颗粒,沉积于大肠黏膜固有层,被单核细胞吞噬后形成色素沉着,最终形成大肠黑变[7-8]。另一种观点则认为大剂量的蒽醌类泻药可使大肠腺体分泌更多的黏液,并且使肠上皮细胞产生大量的组织相容性复合体,使巨噬细胞的活性及趋化性增强,加强巨噬细胞的吞噬作用,最终使肠上皮细胞中的巨噬细胞的微粒内含有大量褐质色素[9]。大多数学者认为,大肠黑变病的病变程度与服用泻药的剂量、时间成正相关[10]。慢性便秘成为MC病因的一个重要原因是因为便秘患者的粪便长期停留在肠道内,使肠道的长度拉长,蠕动变慢,而肠道延长、蠕动缓慢又继发便秘,如此形成了一个恶性循环,并且长期便秘使得粪便在肠道内与肠道黏膜反复摩擦,肠道黏膜易产生炎症,炎症又易使肠道黏膜产生色素沉着,形成大肠黏膜黑变[11]。当然,也有学者认为MC不仅仅与便秘和服用泻药有关,还与细胞凋亡有很大关系。尤其是老年患者有多种因素诱导细胞凋亡,肠黏膜上皮细胞凋亡后,被巨噬细胞吞噬,并转化为脂褐素或其他色素,随着含色素的吞噬细胞不断聚集而形成典型的大肠黑变[12]。本项研究中,124例住院患者中50岁以上的有81例,占比为65.32%,明显高于青壮年的占比34.68%,也正好印证了这一观点。

在本项研究中,通过统计学分析得出,女性检出率高于男性,差异有统计学意义(P<0.05),与既往研究发现女性发病率显著高于男性这一结论相符合[13]。多是由于现代女性对美的追求越来越高,通过摄入虚假广告宣传的具有排毒、美容养颜的泻药来达到减肥、美容的效果,而此类泻药中大多都含有蒽醌类药物,这就使得女性患大肠黑变病的几率大大增加[14]。

3.2大肠黑变病的临床症状及治疗

大肠黑变病的临床症状无特异性,多有慢性便秘病史,常伴有间断性下腹痛、腹泻、腹胀、便血等非特异性症状[15]。本项研究中,124例MC患者中有103例患者有长期便秘病史,约占83.06%;有23例患者出现腹泻症状,约占18.55%;有3例患者出现黑便症状,约占2.42%。但上诉症状均无特异性,在其他消化内科疾病中也常见,因此,对于大肠黑变病而言,结肠镜检查就显得极为重要。随着内镜技术的逐渐发展,也因为近年来人们对自身健康的重视,本病的检出率也呈逐渐增加趋势[15]。

对于本病的治疗,国内外研究表明,大肠黑变病在停用泻药后可使黑变的大肠黏膜恢复,但因患者便秘症状的持续时间长、痛苦程度大,停用泻药对患者来说并非易事。罗斌等人[10]通过研究药物治疗大肠黑变病的临床试验发现,大肠黑变病的患者在停用泻药后若同时口服多潘立酮等促进胃肠动力的药物,会减轻患者停用泻药的痛苦,治疗疗效显著。在中医中药治疗大肠黑变病的研究中,田巍等人[4]通过临床试验得出,运用中药汤剂灌肠(黄连、生地、玄参、火麻仁、郁李仁、木香,以上各药按1:1:1:2:2:1剂量比例研末),配合针刺足阳明胃经及任脉上的穴位(天枢、丰隆、足三里、上巨虚、下巨虚(均取双侧),中脘,下脘。采用平补平泻法),可以有效的缓解患者便秘的症状,使患者停止服用泻药,从而阻断蒽醌类泻药对大肠黏膜的侵害,使大肠黏膜恢复正常的传输功能,修复病变的大肠黏膜,使色素沉着消退,治愈大肠黑变病。因本项研究暂未涉及药物治疗手段,故在此不赘述。

3.3大肠黑变病与伴发疾病

在本项研究中,大肠黑变病的124例住院病人中伴发增生性息肉61例,检出率为49.19%,既往研究表明,大肠黑变病的发病与结肠息肉存在相关性,患有大肠黑变病的患者大肠息肉检出率较非大肠黑变病患者高[13]。在结直肠癌的相关研究中表明,大部分的结直肠癌均由结直肠息肉病变演变而来,超过80%的结直肠息肉患者最终会癌变,进展为结直肠癌[16,17]。结直肠癌的病灶位于远端结肠者多于近端结肠,说明存在于乙状结肠及直肠的息肉更易发生癌变,这可能与结肠内容物在乙状结肠和直肠的滞留时比较长,导致肠道内容物对肠道黏膜上皮造成长时间的摩擦刺激有关,具体发病机制还有待研究[18]。而在本研究中大肠黑变病伴发增生性息肉及腺瘤样息肉多见于乙状结肠及直肠,由上述结论可知,大肠黑变病伴发的肠息肉更易进展为大肠癌。

结肠腺瘤是结直肠癌的癌前病变,随着年龄的增加,体内代谢的改变,结肠腺瘤癌变的概率增加[19]。上皮内瘤变也是癌变发生前的一个特殊阶段,是器官上皮性组织的非典型增生,其中高级别上皮内瘤变与癌症的分界不甚明显,亦可称为原位癌。本研究中伴发上皮内瘤变3例(2.42%),其中高级别上皮内瘤变2例(66.67%),低级别上皮内瘤变1例(33.33%);伴发腺癌1例(0.81%)。Morgenstern等人[20]研究发现大肠癌患者中有59%的患者伴有黑变病,尽管目前对于大肠肿瘤与大肠黑变病是伴发还是因果关系还不能完全确定,但可以看出二者之间存在一定的相关性。因为大肠癌的生存率高低主要与明确诊断时肿瘤病变的分期密切相关,因此,早期诊断、早期治疗,在初期就切除病变是提高生存率、改善预后的关键。如能及时发现癌前病变并切除,阻断其进一步发展及扩散,则可大大减低大肠癌的发病率,提高患者生存率及生存质量[21]。

本项研究中发现大肠黑变病伴发结肠血管扩张症2例,伴发LST-G 1例,伴发类癌1例,伴发不完全性肠梗阻1例,查阅既往文献,曾报道相关类似案例[22],但并无大肠黑变病与这些疾病的相关性研究,因此,这些疾病与大肠黑变病之间有无相关性暂不可知,还有待进一步的研究。

综上所述,对于行结肠镜检查的患者,在发现大肠黑变病时,须警惕是否有增生性息肉、腺瘤、肿瘤和癌前病变等伴发疾病的存在,需要做相应的病理组织学检查明确病变性质,以便得到及时的治疗,防止恶变。另外,本项研究资料显示,发生在乙状结肠的伴发疾病检出率为23.39%,发生在直肠的检出率为23.39%,肿瘤、癌前病变及癌变好发于乙状结肠。说明在各肠段中,乙状结肠和直肠是大肠黑变病各类伴发疾病及癌变的好发部位,在行肠镜检查时,需尤其注意此段肠段,既可以提高疾病的检出率,也能及时进行治疗,防止疾病的进展及恶化。综上,对于已经确诊为大肠黑变病的患者应定期肠镜随访,一旦发现相应伴发疾病,尤其是息肉及息肉样变应及时做病理学组织检查并予以对症处理,做到早发现、早治疗,防止病变进一步恶化。

参考文献

[1]李桂芹.结肠黑变病对大肠息肉及大肠癌的影响[D].石河子大学,2018:33.

[2]祁小鸣,陈恕之,周步良.老年人大肠黑变病的临床和内镜特点分析[J].胃肠病学和肝病学杂志,2012,21(07):629-631.

[3]杨树海.大肠黑变病合并肾衰竭代偿期1例[J].广东医学,2013,34(09):1355.

[4]田巍,刘文英,白晓莉.中药保留灌肠配合普通针刺治疗大肠黑变病40例[J].中国中医药科技,2014,21(03)324.

[5]谢宏民,李佳璇,杨新魁.胶囊内镜下小肠黏膜特征分析53例[J].世界华人消化杂志,2012,20(05):76-79.

[6]李秋琳.胶囊内镜在消化道疾病中的应用体会[J].生物医学工程与临床,2014,18(03):259-263.

[7]郑松柏,项平,徐富星,等.大肠黑变病的流行病学、临床及内镜特征[J].中华消化内镜杂志,2005(02):115-117.

[8]王宇红.大肠黑变病134例临床分析[J].内蒙古医学杂志,2010,42(08):972-973.

[9]张伟林,王晓斌.大肠黑变病的临床特点分析[J].中国医药指南,2010,8(19):121-122.

[10]罗斌,胥佳.药物治疗肠道黑变病疗效分析[J].临床普外科电子杂志,2016,4(03):39-42.

[11]陈爱珍.大肠黑变病16例分析[J].中国内镜杂志,2000(04):67.

[12]周青,张丹,陈玉根.大肠黑变病322例临床分析[J].中国中西医结合消化杂志,2012,20(12):551-553.

[13]李桂芹.结肠黑变病对大肠息肉及大肠癌的影响[D].石河子大学,2018.

[14]郁强.结肠黑变病的发病特点及与结肠癌相关性的临床和实验研究[D].北京中医药大学,2018:137.

[15]晏洁影,雷平光.大肠黑变病35例临床分析[J].胃肠病学和肝病学杂志,2011,20(08):761-763.

[16]陆绍龙,陈锋,叶德杰,等.结直肠癌伴发结直肠息肉的临床特点分析[J].结直肠肛门外科,2016,22(02):211-212.

[17]刘凤玲.结直肠息肉癌变的临床特征及内镜与手术的疗效分析和随访的研究[D].青岛大学,2018:41.

[18]陈永,刘文静,邹峻,等.白塞病合并肠道病变的临床回顾性分析[J].复旦学报(医学版),2017,44(04):493-497+531.

[19]曹颖.大肠黑变213例临床分析[J].中国现代药物应用,2009,3(24):83-84.

[20]叶倩云.大肠息肉发病相关因素分析及证型分布规律研究[D].广州中医药大学,2018:63.

[21]孙光喜,谭悦菊.老年性全结肠血管扩张症并黑变病1例[J].潍坊医学院学报,2007(05):391.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/23306.html