SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察“阈下抑郁”的七情发病背景。方法对180例“阈下抑郁”患者进行七情发病背景量的调查。结果发现”阈下抑郁”的患者多以“忧、思、悲”情绪为主,且男、女发病的七情发病背景各有不同。结论“阈下抑郁”的七情发病背景研究为今后早期预防,早期采取相关心理干预提供支持,同时针对不同性别,采取不同的心理干预提供了依据。

关键词:”阈下抑郁”;七情;性别;中医心理治疗

本文引用格式:陈雷.“阈下抑郁”的七情发病背景分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(99):263-264.

0引言

七情是人体“喜、怒、忧、思、惊、恐、悲”七种不同的情感反映。人体对外界客观事物刺激的能动反映通常称为七情,属正常的心理活动范畴。当外界刺激因素作用下,超越了人体自身所能调节的范围时,五脏精气就会发生变化,致使脏腑气血紊乱,最终导致疾病的发生。正如《三因论》所述:“七情人之常性,动之则先自脏腑郁发,外形于肢体”。随着近年来中医心理学的兴起,在治疗多种心理疾患上更多的采用诸如“情志相胜”“怡情易性”等方法,而这时对于中医七情的研究也就显得越来越重要了。患者的性格影响抑郁的发生率,因此为采用相关的心理治疗方法提供很大的依据就是调查患者发病的七情背景,对于据此我们开展了相关研究,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2016年2月至2018年12月上海市徐汇区中心医院中医科收治了诊断为“阈下抑郁”的患者180例,其中男84例,女96例,年龄35岁至65岁,平均(55.48±8.07)岁。根据中医相应辩证,按《中华人民共和国中医药行业标准中医病证诊断疗效标准》分为“肝气郁结”型68例、“气郁化火”型12例、“忧郁伤神型”55例、“心脾两虚”型21例、“阴虚火旺”型24例。教育程度:大学24例(13.33%),高中49例(27.22%),中专47例(26.11%),初中38例(21.11%),小学19例(10.56%),文盲3例(1.67%)。

1.2诊断标准

1.2.1西医诊断标准

1)参照DSM-IV分类在31.1未加标明的抑郁之下的轻型抑郁中,即抑郁症状发作至少2周,症状数目是2-4项,并伴有社会功能损害的一种阈下抑郁状态[1]。2)汉密尔顿抑郁量表(Humilton depression scale,HAMD,17项版本)评分≥8分≤17分[2]或抑郁筛查量表(PHQ9)≥5分≤9分[3]。

1.2.2中医诊断标准

1)中医郁病参照国家技术监督局1995年颁布的《中华人民共和国中医药行业标准中医病证诊断疗效标准》郁病的诊断标准[4]:忧郁不畅,不思饮食,失眠多梦,易怒善哭。2)其中主症必须有2项,且必须有“忧郁不畅”1项。次症必须含有分型下至少两项(详见病症分型)。

1.2.3中医分型标准

1)肝气郁结:胸胁作胀,脘腹痞满,嗳气频作,善太息,月经不调。舌苔薄白,脉弦。

2)气郁化火:急躁易怒,头痛目赤,口苦,嘈杂泛酸,便结尿黄。舌红,苔黄,脉弦数。

3)忧郁伤神:心胸烦闷,默默不语,多思多虑,多梦易醒,悲忧善哭。舌尖红苔薄白,脉弦细。

4)心脾两虚:善思多虑,失眠健忘,面色萎黄,神疲倦怠或易汗出,纳谷不馨。舌淡,苔薄白,脉弦细或细数。

5)阴虚火旺:病久虚烦少寐,头晕心悸,颧红,手足心热,口干咽燥或见盗汗。舌红,苔薄,脉弦细或细数。

1.3纳入及排除标准

纳入标准:①经详细询问病史和神经精神检查,符合文献[1]中“阈下抑郁”的诊断标准;②年龄18~65岁,性别不限;③同时具有2项或多项抑郁症状,并伴有社会功能损害,但不符合重度抑郁(Major Depression,MD)诊断标准;④符合中医郁病者;⑤8分≤HAMD17项≤17分,且HAMD中抑郁情绪一项应≥2分;⑥5分≤抑郁筛查量表(PHQ9)≤9分;⑦中医主症、次症符合诊断标准;⑧小学文化程度以上。排除标准:①有严重自杀倾向;②伴有严重神经缺损患者,如各种失语、失认等;③合并有严重肝、肾、造血系统及内分泌系统等原发性疾病、精神病患者;④青光眼及癫痫患者;⑤1年内有酒精和药物依赖者;⑥入选前1周服用过单胺氧化酶抑制剂或佳静安定、利眠宁、丁螺环酮或其他相关抗抑郁中药者;⑦5周内服用过氟西汀或其他抗抑郁药物,或抗精神病药物(如维思通、奥氮平等)者;⑧对相关中药成分或抗抑郁药物过敏者;⑨凡不符合纳入标准、未按规定用药,无法判断疗效或资料不全等影响疗效或安全性判断者。⑩中医主症,次症不符合纳入标准的。

1.4研究方法

采用成都中医药大学王米渠教授编制的七情发病背景量表[6]在治疗前进行调查。七情发病背景量表以问卷形式设计,每表均以喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七情为大纲。发病背景量表中每种情志分别有7个因子问题(由平素情绪状态组成),每个问题存在记1分。分数越高表明该种情绪为主导情志。

1.5统计学方法

由于目前临床上没有相关七情分析权威的分析方法,采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析。计量资料以(±s)表示,计数资料以[n(%)]表示,采用2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义(由于该调查问卷没有一个循证的检验值,故用计数资料对男女进行卡方检验)。

2结果

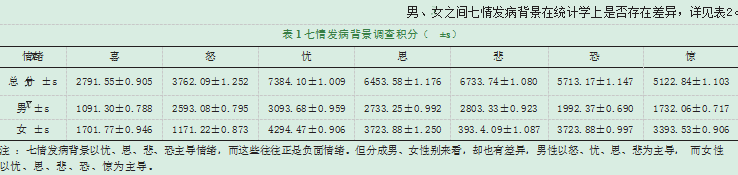

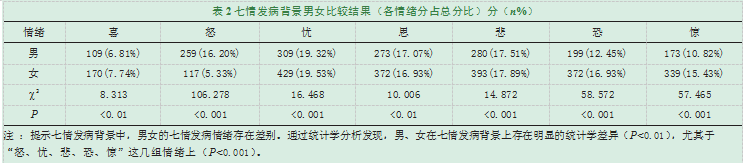

男、女之间七情发病背景在统计学上是否存在差异,详见表2。

3讨论

早在《黄帝内经》已有七情致病之论述,“七情”是一种内心的体验,并在外界各种因素刺激作用下,而造成五脏精气发生变化,从而产生具有某种倾向性的态度体验。《内经》云:“主不明,则十二宫危。”这正符合我们中医“七情”的表现,也就为我们用中医药的方法去干预提供了一条途径。

本研究主要收集”阈下抑郁”患者的七情发病背景,分析其情志分布状况,并同时分析男、女之间发病的情志差异,这样就为以后的预防和治疗提供了依据,并为心理干预提供了有力的支撑。从结果中可以看出:七情发病背景中,男、女都以“忧、思、悲”的情绪状态为主,但通过对男、女在七情发病背景的统计学分析时发现,男、女在七情发病背景上存在明显的统计学差异。因此是否可以认为,“阈下抑郁”的发病背景可能和男女不同的性格特征有联系,究其原因,正是因为性别角色是个体在后天学习的过程中获得,因此产生的客观感受就会不同,带来的情绪体验就会存在差异,也就造成发病的情绪背景不同,因此在治疗和心理干预过程中应当更注重不同性别之间的差异,采用不同的干预方法,并为在后续的心理治疗上采用不同的“情志相胜”法提供了一定的支持。

基于以上的分析发现本病广泛的涉及到社会心理因素,并与发病对象的性别有密切相关。因此在疾病的治疗过程中,选用合适的心理干预方法就显得越来越重要了。中医心理治疗也是中医的主要特色治疗之一,早在《内经》中就有许多心理治疗方面的记载,如《黄帝内经》五运行大论篇第六十七指出:“怒伤肝,……悲胜怒;喜伤心,……恐胜喜;思伤脾,……怒胜思;忧伤肺,……喜胜忧;恐伤肾,……思胜恐。”在以往的研究中,根据中医的“情志相胜”的治疗方法,按照不同的发病背景、年龄结构,性别差异,制定相关的中医心理治疗方案,并取得一定疗效。但原来的研究因为发病背景的不同,其情绪特征与“阈下抑郁”也有不同,因此开展了以上研究,为有的放矢的治疗提供依据。

综上所述,根据本研究的发现,“阈下抑郁”的患者,以“忧、思、悲”这些负面情绪为主,因此在中医心理治疗中就需要更多的运用“祝由法”或“移情易性”等治疗方法[7]。本研究同时发现,不同的性别特点,由于其社会角色的功能的不同,社会属性的差异,造成发病情绪也存在差异。对于男性,以“怒、思”为主导情绪,可能与其更自主,社会属性更强大的特性有关,在治疗中就要更多正面鼓励(阳性强化),探索面对压力的应对策略,也可以适当采用“面质”技术,纠正其错误的负面情绪,可以更多的采用“怒胜思、悲胜怒”的方法;而对于女性,其在“喜、忧、悲、恐、惊”情绪上更占主导,这与女性更倾向于依赖、柔弱的特质,要更多的改变其对社会属性的看法,并处理好在角色转变中的冲突,抽离负面情绪,更多的可以借鉴认知行为疗法,多采用“喜胜忧,思胜恐”的方法,这样才能达到最优治疗的目的,为患者提供一种行之有效的治疗及自疗的方法,为更广泛的,更有利的在社区中推广奠定基础。当然本研究毕竟样本量还较少,以上探索是否可能和中医不同分型间也存在差异?是否还存在教育程度上的差异?还有待进一步扩大样本及参考相关人格量表进行分层、分型的探讨。

参考文献

[1]Judd L L,Rapaport M H,Paulus M P,et al.Subsyndromal symp-tomatic depression:A new mood disorder?[J].Journal of Clinical Psychiatry,1994,55(suppl 4):18-28.

[2]张明圆.精神科评定量表手册[M].长沙:湖南科学技术出版社,1998:35-39.

[3]Kroenke K,Spitzer RL,Williams JB.The PHQ-9:validity of a brief depression severity measure[J].J Gen Intern Med,2001,16(9):606-613.

[4]中华人民共和国中医药行业标准中医病证诊断疗效标准[S].1995:33-34.

[5]Wulsin L,Somoza E,Heck J.The Feasibility of Using the Spanish PHQ-9 to Screen for Depression in Primary Care in Honduras.Prim Care Companion[J].J Clin Psychiatry,2002,4(5):191-195.

[6]王米渠.现代中医心理学[M].中国中医药出版社,2007,12:102.

[7]陈雷,李佳维.中风后抑郁的七情发病背景及七情分度研究[J].临床心身疾病杂志,2014,12(20):37-39.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/23261.html