SCI论文(www.lunwensci.com):

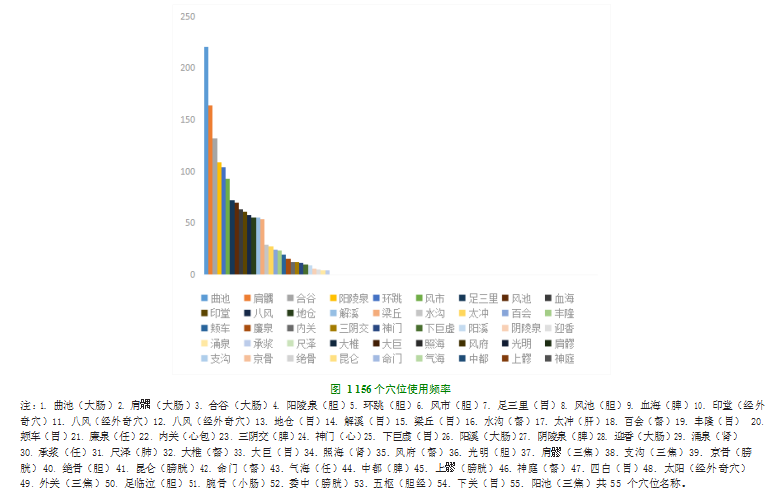

摘要:目的探索中风病的针灸“症状-处方”算法模型,为临床辅助决策服务。方法翻阅古代文献和CNKI、PubMed、EMbase数据库中输入检索“中风OR卒中OR脑卒中OR脑出血、脑血管意外OR脑梗塞OR脑栓塞OR脑梗死OR脑血管障碍OR蛛网膜下腔出血OR急性脑血管疾病”等病名,建立数据库并进行频数分析,总结古今针灸穴位使用情况。选穴频次最多的依次为曲池(大肠经,频数221)、肩髃(大肠经,频数164)、合谷(大肠经,频数132)、阳陵泉(胆经,频数112)、环跳(胆经,频数104)、风市(胆经,频数93)、足三里(胃经,频数72)等阳经腧穴。涉及的主要经脉为手阳明经(频数53)、足阳明经(频数49)、足少阳经(频数36)、足太阳经(频数31)、手少阳经(频数28)、督脉(频数14)等。依据针灸临床辨证施治体系以经络辨证为主体,以部位辨证为重点,八纲辨证为指导,脏腑辨证为补充,重视腧穴特异性的运用的特点,研究出一套适用于中风病的辨证31位编码算法模型。结果以50个文献病案数据做对照,八纲辨证部分符合率较高,部位辨证部分符合率一般,脏腑和经络辨证符合率较差,不能很好地体现针灸经络辨证治疗的思维特色。结论希望此研究更广泛适应于多种针灸优势病种的算法,为临床青年针灸医生提供辅助决策。

关键词:中风病;经络辨证;算法;探索

本文引用格式:曹悦,孟学茹,何黎,等.针灸治疗中风病临床辨证的一种算法模型探索[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(76):366-369.

0引言

针灸学是古代医家经验积累和临床实践的结果,虽然有着各家门派,个人、地域流派的不同,但总体来说还是有共同点的,比如在针灸治病过程中,很重视循经论治,即“经脉所过,主治所及”、“宁失其穴、勿失其经”,在治疗原则上《灵枢·九针十二原》讲:“凡用针者,虚则实之,满则泄之,宛陈则除之,邪盛则虚之”,在具体的治疗中,重视特定穴的使用,表里两经同治的原络配穴,俞募配穴,郄穴多用于治疗急性病,阴经郄穴多治血,阳经郄穴多治痛。还可以配合推拿、放血、穴位注射、拔罐等治疗方法,手法上针灸都存在补泻之分,针法的补泻有提插捻转、迎随补泻、呼吸补泻等等、灸法的补泻有疾吹其火和待其自灭等等。

中医辨证数字化信息化的发展在我国起源于上世纪70年代中期,最开始出现的是基于某个专家知识和经验的中医专家系统,以及一些具有逻辑推理能力的智能专家系统,在一定程度上推进了中医现代化的发展。后来,随着计算机技术、数据挖掘技术等一些非线性技术的发展和逐渐成熟,出现了诸如根据模糊判别模式来模拟临床经验进行中医辨证。这些方法建立的模型也是客观的,不是经验的,所以在一定程度上减少了主观因素的影响。有人提供了一个可量化的中医临床辨证论治方法,依据多维空间数学辨证论治模型,赋予“症”以因、位、性、势46位量化码,构造一个新的临床辨证论治辅助算法,通过获取病人症状及体质量化码以进行辨证分型,从而自动推荐治法与处方。目前在80余家中医医院进行应用,通过教学案例测试本系统具有80%的符合率,96%的基本符合率[1]。

目前对针灸决策诊断的研究主要基于针灸学决策思维循证医学理念和方法结合现代计算机技术。有人基于Apriori降维的Lo-gistic算法、基于文本挖掘词频反文档频率方法建立了疾病的症状权重挖掘模型[2]。

建立了基于OLAP的腧穴配伍规律多维关联分析模型;建立了基于复杂网络的核心腧穴及组团分析的数据挖掘模型,建立了基于遗传算法的针灸治疗方案决策模型[3]。

中风,又称卒中,是以忽然昏扑,不省人事,半身不遂,口角歪斜,语言不利,或者不经昏扑仅仅以口歪,半身不遂为主症的一类病症。中风的发生以风、火、痰、瘀为主要病因,病位在脑,与心、肝、脾、肾关系密切。本病多在内伤积损的基础上,复因情志不遂、烦劳过度,饮食不节,外邪侵袭等因素,导致脏腑阴阳失调,气血逆乱,上扰清窍,窍闭神逆,神不导气所致。病性为本虚标实,上盛下虚。肝肾阴虚,气血虚弱为致病之本,风、火、痰、瘀为致病之标[4]。针灸作为临床上治疗中风病的主要手段之一,大量临床和实验研究也已证明疗效显著[5-23]。

本文针对现今临床上出现的问题,如针灸医生用穴不规范、配穴用穴凭借主观经验,仅仅结合自己所学知识为主,不能很好地短时间内查阅古代医家文献知识,特别对于年轻医生很难有较为全面的知识支撑。提出一种以中医辨证论治“因、位、性、势”48位编码思路为启发的新型编码,探索针灸特色的辨证论治算法模型,继承发扬古代针灸名家和现代名老中医治疗中风病配穴方案,为临床医生提供针灸配穴辅助决策,提高证据临床服务能力。

1针灸治疗中风选穴规律的近现代文献研究

1.1确立检索词

检索词主题限定为“中风、卒中、脑卒中、脑出血、脑血管意外、脑梗塞、脑栓塞、脑梗死、脑血管障碍、蛛网膜下腔出血、急性脑血管疾病”关键词为“针刺”或“针灸”或“电针”;检索时间为“不限”到2018年,来源类别:SCI来源期刊、EI来源期刊、核心期刊、CSSCI。PubMed数据库“acupuncture”和“acute ischemicstroke”为检索词。

1.2文献纳入、排除标准

1.2.1纳入标准

选取针灸治疗中风病的临床文章,有具体治疗方法、针灸处方、临床疗效的期刊文章,根据《中医症状鉴别诊断学》、《中医证侯鉴别诊断学》、将检索得到的文献进行筛选。

1.2.2排除标准

剔除动物性研究、综述、硕博士、会议论文等,排除无明确针灸处方和临床疗效的临床研究文献,剔除重复性文献。

1.3数据标准化

依照全国高等中医药院校创新教材《针灸学基础》[4]。

1.4建立数据库

根据纳入和排除标准搜集有效文献。将文章的篇名、作者、年限、处方,成为针灸治疗中风病数据库。

1.5分析方法

本研究关注的频数主要为中风治疗的具体穴位及相应归经。

1.6结果

1.6.1穴位频次:如图1。

1.6.2归经频次。

1.7结论

按照以上纳入排除标准共纳入369穴位。建立数据库,将数据导入数据库。频次和支持度居前5位的腧穴是曲池(频次221,属大肠经)、肩髃(频次164,属大肠经)、合谷(频次132,属大肠经)、阳陵泉(频次109,属胆经)、环跳(频次104,属胆经)、风市(频次93,属胆经)、足三里(频次70,属胃经)。

在156个穴位中,删除重复出现的穴位,共有55个穴位名称,他们归属的经脉出现频次最高依次为:胃经(频数10)、胆经(频数8)、大肠经(频数5)督脉(频数6),如下表。

2中风病针灸经络辨证算法模型探索

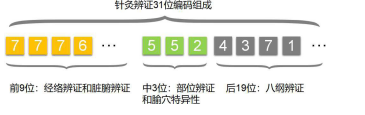

2.1编码设置依据

辨证论治是指导中医临床取得最佳治疗方案和疗效的基础,针灸临床辨证施治体系是在强调中医辨证论治的前提下,以腧穴为作用点,以经络为通路,通过补虚泄实的不同方法来调整脏腑经络气血,平衡阴阳,以达到治疗疾病的目的。针灸疗法以经络学说为核心理论,针灸临床辨证体系绝不等同于中医内科辨证施治体系,而应该以经络辨证为主体,以部位辨证为重点,八纲辨证为指导,脏腑辨证为补充,重视腧穴特异性的运用,这样才能充分体现针灸理论和临床治疗的特色和优势,提高临床疗效[24]。

2.1.1经络辨证和脏腑辨证

明·杨继洲的《针灸大成·卷二》曾言:“宁失其穴,勿失其经”,经络辨证是基于经络“内属脏腑,外络肢节”的特点,以《灵枢·经脉》中记载的十二经脉、络脉的病症,以及《难经》中奇经八脉的病症为依据,根据病症出现的部位,结合经巡行分布、病理变化及所属络的脏腑官窍,以四诊合参为手段,通过辨证归经、循经取穴和刺激相应的经穴,达到通调经脉,调和气血,平衡阴阳的目的[24]。经过对古代针灸治疗中风文献数据挖掘结果,将穴位所属经络频数最高的几条经络作为前几位编码约定1:我们约定以下9位辨证元素对“证”进行描述:

脏腑(经络):胃(经)、胆(经)、大肠(经)、督任(经),膀胱(经),三焦(经)、脾(经)、心(经)、肝(经)。

2.1.2部位辨证和腧穴特异性

针灸治疗强调在局部用穴,也注重腧穴特异性,《四总穴歌》是我国古代针灸医师临床经验的结晶,并早已在民间广为流传。诀曰:“肚腹三里留,腰背委中求,头项寻列缺,面口合谷收。基于已有数据挖掘分析结果:在分部关联方面,选穴主要分布在四肢,其次为头颈部,躯干部分布最少。

约定2:我们约定以下3位辨证元素对“证”进行描述:部位和腧穴特异性:头项、四肢、面口。

2.1.3八纲辨证

参照陈菊、温川飙等辅助辨证论治的算法设计,结合中风病的病因、位、性、势结合,设计编[1]。

约定3:我们约定以下19位辨证元素对“证”进行描述:

八纲:气虚、血虚、阴虚、阳虚、内风、寒、湿、燥、火、热、七情、食、劳、痰、淤血、气滞、气逆。

2.2算法实现:

主症量化码数值

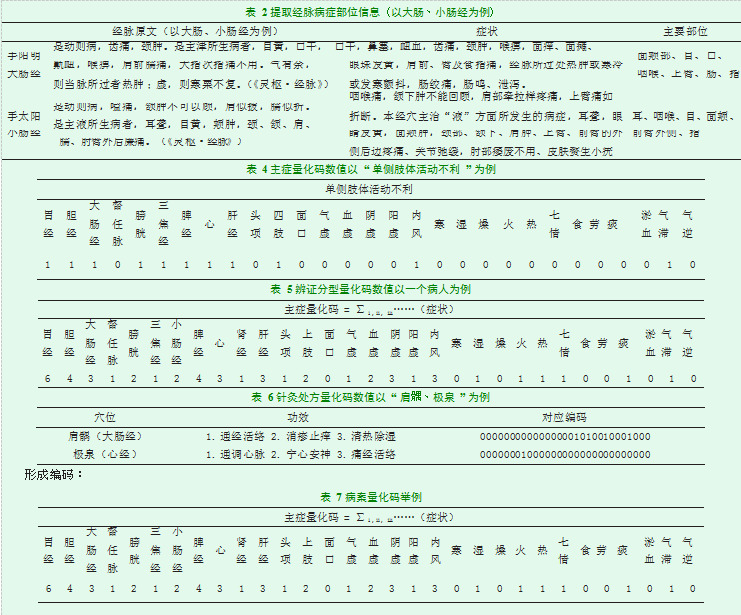

根据《灵枢·经脉》中记载的十二经脉、络脉的病症,提取每一条经脉病症所在部位(表2),对采集到的症状行规范化处理,参考李艳丽等[25]共提取3227例中风患者的首发症状信息(表3),频数统计的信息,对每一个症状进行编码(表4)。

2.2.2证型量化码数值

中风辨证分为中经络和中脏腑,中经络又包括风痰阻络证、风阳上扰证、痰热腑实证、气虚络瘀证、阴虚内动证。中脏腑分为闭证和脱证。

将病人所有症状量化码叠加后得到的,如表5所示可看出,阴虚、内风、血虚为病症主要八纲辨证因素。他们组合可构成证型,如阴虚内动证,将可能出现的组合按出现的可能性排序。

2.2.3处方量化码数值

针灸处方中的每一个穴位依照其归属经脉及表里经、穴位功效、穴位所在身体部位安排数值,处方总数值为单个穴位叠加值(表6)。

病案举例病案来源于赵缉庵、黄竹斋、任守中、郑魁山等针灸名医的医案整理。

“吕xx,女69岁,高血压病史,偏瘫,因过年情绪激动,头晕目眩,猝然昏扑,口眼歪斜,鼻唇沟变浅,言语障碍,小便失禁,大便秘结,脉弦,舌质红,少苔。

治则:平肝熄风,活血通络。

处方:太冲,中都,肩髃,风池,肩髎,曲池,合谷,八邪,环跳,血海,梁丘,阳陵泉,三阴交,八风,印堂,人中,颊车,下关。每日一次。30次一疗程。”见表7。

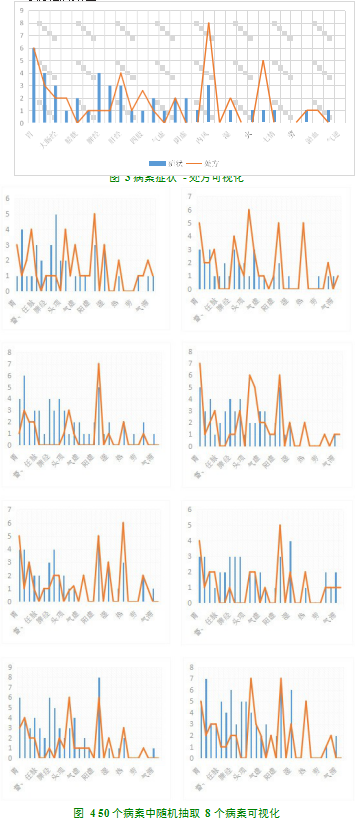

可视化图主要是通过柱状图和折线图的方式直观体现“症状-穴位”符合率的方式。其中柱状图代表“总症状”的量化结果,折线图代表“总穴位”的量化结果,趋势越雷同代表符合率越高。

可视化后如图3。

3结论

从可视化图表可以看出,八纲辨证部分符合率较高,部位辨证部分符合率一般,脏腑和经络辨证符合率较差,对于判断证型具有可靠度较高,但是综合不能很好地体现针灸经络辨证治疗的思维特色。

4讨论

本文以中医辨证论治“因、位、性、势”48位编码思路为启发,介绍了一种从经络脏腑辨证、部位辨证、八纲辨证3个方面进行量化的一种针灸的辨证论治算法,用信息化的手段揭示针灸经络辨证的内涵,是中医信息化真实的尝试,以达到规范辅助针灸优势病种辨证诊疗,提高针灸诊疗服务质量。

但过程中仍旧存在的问题:①影响针灸效应的因素包括机体功能、腧穴选择和针灸操作,针灸操作是针灸临床辅助决策帮助医生增强疗效的短板,同样的病证同样的穴位,不同针刺深度和手法对疗效的影响很大,该算法不能解决这个问题。②算法合理性缺乏临床数据验证,下一步将从医院调取真实病例验证。③算法的编码和数值还需要继续改进,以提高“症状-处方”符合率。

参考文献

[1]陈菊,严小英,裴敬,等.中医临床辨证论治辅助诊疗系统[J].世界科学技术-中医药现代化,2015,17(12):2436-2442.

[2]齐骏超,舒红平,郑皎凌,等.基于Apriori降维的Logistic算法在中医疾病症状权重挖掘中的应用[J].成都信息工程学院学报,2014,29(S1):19-23.

[3]任玉兰,郭太品,陈亮,等.针灸临床循证决策信息化建设与应用[J].世界中医药,2015,10(04):477-481.

[4]钟兰,吴俊梅.针灸学基础[M].北京:中国中医药出版社,2012.

[5]杨志新,石学敏.醒脑开窍针刺法治疗中风疗效与安全性的系统评价[J].中国针灸,2007(08):601-608.

[6]孙华,包飞,王道海,等.头针联合体针对中风偏瘫的临床疗效观察[J].中国针灸,2006(06):395-398.

[7]王颖,杨骏.针刺风池、风府穴对中风后遗症患者脑血流速度的影响[J].中医药临床杂志,2005(03):251-253.

[8]张闻东,陈幸生,韩为,等.针刺督脉为主治疗中风后肢体痉挛的临床研究[J].上海针灸杂志,2005(05):11-12.

[9]石学敏."醒脑开窍"针刺法治疗中风病9005例临床研究[J].中医药导报,2005(01):3-5.

[10]米建平,张洪来,樊莉,等.透针疗法治疗中风偏瘫痉挛状态临床观察[J].中国针灸,2004(01):12-14.

[11]刘志顺,刘保延,张维,等.针刺治疗中风慢性期中重度吞咽障碍临床研究[J].中国针灸,2002(05):3-6.

[12]马玲.针刺合麦粒灸缓解中风偏瘫肌痉挛的疗效观察[J].广西中医药,2002(01):41-42.

[13]钟长明,林洪茂,刘庆芳,等.针刺与肌张力平衡促通法对中风偏瘫患者早期康复的作用[J].中国康复医学杂志,2001(03):52-54.

[14]刘香华,刘爱珍,张学丽,等.针刺治疗中风舌本病--假性球麻痹的临床观察[J].中国针灸,2000(06):5-8+4.

[15]金竹青,顾法隆,陈汝兴,等.督脉穴位针刺对急性脑梗塞患者的治疗作用[J].针刺研究,1999(01):5-7.

[16]陈立典,吴强.偏瘫的现代评价与针刺治疗的研究[J].中国针灸,1996(10):1-2,59.

[17]侯冬芬,罗和春.电针百会印堂治疗30例中风后抑郁患者临床疗效观察[J].中国针灸,1996(08):23-24.

[18]王利.督脉十三针为主治疗中风50例疗效观察[J].中国针灸,1996(06):9-10.

[19]周继曾,张存生,李力,等.醒脑开窍针刺治疗中风后遗症的临床研究[J].中国针灸,1995(03):6-8,57.

[20]邢艳丽,姚凤祯,杜莹莹.头穴针刺次数对中风病人血液流变学的影响[J].中国针灸,1994(04):37-38+63.

[21]石学敏,李军,阎莉,等.针刺治疗中风病的临床研究[J].上海针灸杂志,1992(04):4-7.

[22]许玉民.针刺对缺血性中风血脂变化的观察[J].上海针灸杂志,1992(02):13.

[23]周杰芳,靳瑞.针刺对中风患者微循环与血液流变学作用的观察[J].广州中医学院学报,1991(Z1):196-200.

[24]梁繁荣,许能贵.针灸学临床研究(第二版)[M].国家人民卫生出版社,国家卫生和计划生育委员会“十三五”规划教材.

[25]李艳丽.中风病发病状态临床表征关联分析[D].北京中医药大学,2013.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/21775.html