SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨早期康复操设计及其在永久起搏器植入术后患者中早期康复中的应用效果。方法将38例永久性起搏器植入患者便利抽样分为对照组和观察组,对照组术后采用常规康复指导;观察组术后在常规康复指导基础上,配合早期康复操运动训练,指导、督促病人每天准时运动。在患者离院时比较术后并发症的发生率及术后住院的天数。结果两组患者起搏器功能良好,观察组患者并发症发生率、术后住院天数均显著低于对照组(P<0.05),术后7 d的生活自理能力(adl)评定分数观察组显著高于对照组(P<0.05)。结论早期起搏器术后康复操的锻炼能够有效降低术后并发症的发生,促进起搏器术后患肢功能的恢复,缩短术后住院天数,提高患者术后生活自理能力。

关键词:永久起搏器植入术;康复操;设计与应用;效果评价

本文引用格式:胡成燕.永久起搏器植入术后康复操的设计与早期应用效果[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(87):47-48.

0引言

恶性的心律失常发生时,常会引发心脏骤停,甚至会导致猝死。心律失常高危人群,可以通过积极的药物治疗和早期心脏起搏器植入,使心脏恢复有规律的搏动,改善心脏泵血功能。以上治疗虽不能消除心脏搏动过慢或不规则的病因,但它可以有效恢复正常心律和拯救生命,显著提高患者的生活质量[1]。心脏起搏器植入术是治疗心律失常的有效措施,在大规模的临床试验中,心律失常、心脏原因引起的猝死和心脏衰竭的应用效果已经得到肯定,取得了良好的临床效果。自从我科开展永久起搏器植入术后,护理工作也相应开展。为防止起搏器术后感染、电极脱位等并发症的发生,患者通常卧床48~72 h。期间患者大小便在床,术侧制动。遵医行为好的患者,严格制动48~72 h,肩背部疼痛不适难以忍受,有时还会出现一些并发症如肩关节粘连、压疮等。遵医行为差的患者,不能忍受长时间制动的不适,不恰当地更换体位,更是增加了起搏器植入术后并发症的发生。为增加起搏器植入术后患者的舒适度,减少并发症的发生,术后正确、恰当的康复锻炼显得尤为重要。但是起搏器植入术后何时进行锻炼、怎样进行锻炼是临床多年研究的重点。通过查阅相关资料,在心血管内科专家及骨科专家的指导下,本科室设计一套简单、易学、适合永久起搏器植入术后患者的康复操,临床应用效果较好,现汇报如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择2016年12月至2017年10月我科38例永久性起搏器植入患者,所有患者均接受Seldinger法导丝经锁骨下静脉穿刺至下腔静脉,年龄29~84岁,便利抽样将患者分为观察组和对照组。对照组19例患者,平均年龄(79.6±1.02)岁,男9名,女10名;观察组19例患者,平均年龄(82.50±1.50)岁,男8名,女11名。对年龄、性别、疾病等基本资料进行分析,结果表明:两组数据具有可比性,差异无显著性(P>0.05)。

1.2方法

将实施永久起搏器植入术后对照组患者,采用常规康复指导,对出现的问题给予解决及康复指导。观察组采用康复指导方法:成立康复操小组,由高年资护士担任组长,2~3名组员组成。统一培训后,康复小组成员均熟练掌握康复操的动作及注意事项。

术前向患者讲解康复操锻炼的目的、意义及注意事项,知情同意并愿意配合康复操的锻炼。排除严重病情变化及其他原因不能继续康复操锻炼的患者,排除术后住院不足7 d患者。观察组在常规护理康复指导基础上,在患者术后2 h个人条件具备的情况下进行。在指导其进行起搏器植入术后康复操锻炼前,康复操护理小组护士在每天选择下午或者治疗完成后相对放松、固定的时间,循序渐进的示范、指导患者,让患者家属也参与,可以在患者需要给予恰当的指导并督促锻炼,同时让患者也感受到家庭幸福温暖。

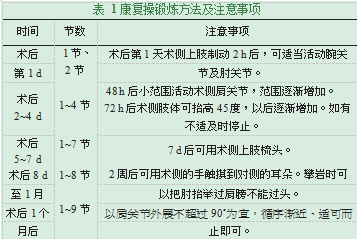

术后康复操、锻炼方法及注意事项(见表1)如下:(1)握拳运动:患者平躺在床上,伸开手术侧上肢平放在体侧,用力伸开手术侧五个手指,再用力握紧拳,如此反复。运动时间5~10 min/次,运动频率为3~4次/d。(2)前臂运动:患者平卧于床上,患侧大臂夹紧身体,小臂做屈伸运动,如此反复。运动时间5~10 min/次,运动频率为3~4次/d。(3)伸前运动:患者站立,双手放在两侧,眼睛平行看向前方,手术侧上肢逐渐前伸30°后返回体侧。运动时间10~15 min/次,运动次数为2~3次/d。(4)后伸运动:患者站立,双手放在身体两侧,双眼平行看向前方,手术侧上肢逐渐往后伸10°回到原位。运动时间10~15 min/次,运动次数为2~3次/d。(5)旋臂运动:患者站立,上身相对固定,手术侧上肢自然垂下,术侧肩部为运动轴,用力旋前,再旋后。运动时间10~15 min/次,运动次数为2~3次/d。(6)攀岩:面对墙壁,手术侧手指放在墙上,逐渐向上爬,但肘部不应高于肩部。运动时间10~15 min/次,运动频率为1~2次/d。(7)绕头运动:患者站立,身体不能弯曲,手术侧手臂通过枕骨从同侧耳向另一侧逐渐抬起,逐渐至耳后。运动时间10~15 min/次,运动频率为1~2次/d。(8)拉伸运动:手术侧上肢向身体横向拉伸,收回再拉伸,逐渐伸展至水平位。运动时间10~15 min/次,运动频率为1~2次/d。(9)松肩运动:以肩关节为运动轴,轻度提起肩部,往前旋转肩膀,再往后旋转肩膀。运动时间10~15 min/次,运动频率为1~2次/d,详见表1。

1.3评价指标

(1)观察术后并发症的发生情况,包括电极脱落移位,切口感染等,并做好记录,持续观察直至出院。(2)观察术后的住院天数做对比。(3)术后7 d采用我院通用的生活自理能力评定量表(ADL)评估患者日常生活中自我护理能力。该表评定结果采用计分法,容易记录和统计,能及时了解患者日常活动能力及生活需求,便于更有针对性的护理[2]。

2结果

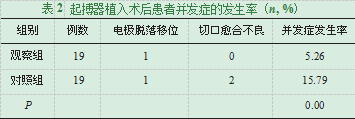

2.1并发症发生情况对比

观察组经过早期功能操锻炼,术后并发症的发生率明显低对照组P<0.05,差异具有统计学意义,详见表2。

2.2术后平均住院天数对比

患者术后住院天数明显低于对照组,P<0.05,差异有统计学意义,见表3。

2.3患者日常生活能力比较

患者术后7 d的生活自理能力观察组明显高于对照组,两者差异有显著性,P<0.05,见表4。

3讨论

在实施永久起搏器术后康复操前,要先宣教康复操锻炼的意义及目的,取得患者及家属的配合。在优质护理的基础上,实施早期康复护理及功能锻炼,是一种较为理想的护理方法[3-4]。严格按照实施护理程序后,避免过度劳累,按照个体化、循序渐进的原则,确保患者康复活动的安全性和有效性,以达到最佳效果[5-6]。早期起搏器术后康复训练的应用改变了患者术后绝对卧床休息和制动的休息方式,缩短了术后卧床时间。护士每天按时指导患者练习康复操,可以增加与患者的有效沟通时间。在护士的指导下,解除了患者术后怕疼、患肢不敢活动的心理,患者的遵医行为提高[7-8]。

综上所述,永久起搏器术后康复操的早期应用,可以增加患者卧床时的舒适度,减少术后并发症,提高患者的自理

能力,促进患者的康复,缩短术后住院时间,节省了病人住院费用,促进了护患关系的和谐,值得在临床推广。后期会根据科室情况、患者的需要,将永久起搏器植入术后康复操的每一个动作制作成图片,或者拍摄成视频,导入科室病房床旁的电子宣教工具,便于患者学习与练习。

参考文献

[1]李育红,苏进肖,王琼,等.139例高龄患者永久起搏器的应用效果及对策[J].中国循证心血管医学杂志,2015,8(7):273-274.

[2]方圆,李冬咏.ADL评估量表在老年病房实施基础护理中的应用[J].安徽卫生职业技术学院院报,2015,14(2):100-101.

[3]徐明红.优质护理服务在永久起搏器植入术患者围手术期的应用[J].齐齐哈尔医学院学报,2013,34(18):2784-2785.

[4]郭英,郭航远,孙勇,等.早期康复对起搏器植入术后患者效果及安全性评价[J].中国全科医学,2017,20(20):2446-2450.

[5]许春芳,郝婧,单兆亮,等.程序式功能锻炼表在预防起搏器术后上肢深静脉血栓中的应用[J].护理实践与研究,2014,11(9):149-150.

[6]戴学英,周月霞,谷惠敏,等.永久起搏器植入术围手术期行改良康复训练操的效果及预后分析[J].心血管康复医学杂志,2018,27(2):59-62.

[7]漆红梅.运动康复训练操对永久起搏器术后患者上肢功能的影响[J].实用临床医学,2017,18(12):86-88.

[8]杨明容.康复操在心脏植入永久起搏器术后的应用[J].当代护士(中旬刊),2015,23(5):113-114.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/21753.html