SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的总结分析抗结核治疗药物所致不良反应的临床类型,加强临床工作中对抗结核治疗药物所致不良反应的认识。方法回顾总结2018年全年在我院结核疗区进行住院治疗的1090例结核患者,对出现药物不良反应类型进行归纳整理。结果其发生不良反应概率从高到低依次为:高尿酸血症811例、肝损害142例、胃肠道反应83例、肾损害22例、血液系统损害24例(其中血白细胞减少23例、血小板减少1例)、神经及精神系统损害36例(周围神经炎18例、视神经炎6例、听神经损害3例)、药物性皮炎6例、男性乳房增大4例。结论抗结核治疗药物可引起全身多系统损害,重者可危及生命,部分需要暂停抗结核治疗,使结核病情出现波动,给患者心理及经济上均带来负担。在临床工作中要有防范意识,及时发现并处理药物所致不良反应,宣教患者定期复查,发现身体不适及时就诊,必要时根据患者综合情况采取个体化抗结核治疗方案。

关键词:抗结核治疗;药物不良反应;结核病

本文引用格式:李新.抗结核药物所致不良反应临床观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(76):210,213.

0引言

结核病是由结核分枝杆菌侵入人体引起的一种慢性传染性疾病,有“白色瘟疫”之称。我国是全球结核病发病率较高的国家之一,结核病报告发病居全国甲乙类传染病第二位[1]。全程督导短程化学治疗策略(DOTS)是有效控制及治愈结核病情的方法,但因所用药物种类多、疗程长,且结核患者年龄以50岁以上为多,又合并糖尿病、高血压、肝病、贫血等基础性疾病,在抗结核治疗过程中容易诱发并加重药物不良反应[2]。国家食品药品监督管理局2004年颁布《药品不良反应监测与管理办法》,将药品不良反应定义为:合格药品在正常用法、用量下,出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。

1资料与方法

1.1一般资料

回顾统计2018年全年在我院结核疗区进行住院治疗的1090例结核患者,对出现药物不良反应类型进行归纳整理。此次统计的结果未有观察时间的限定,只是对2018年全年我院可见的抗结核治疗后所出现的药物不良反应进行了统计。

1.2一般资料

1.2.1患者来源

选取于2018年全年在我院结核疗区进行住院治疗的1090例结核患者。包括如下三种类型:①首次住院接受抗结核治疗的患者②初始于我院住院观察未见药物不良反应,出院后维持治疗中发现药物不良反应再次入院者③于我院门诊及当地各旗县结核病防治所抗结核治疗后出现药物不良反应后于我院办理住院者。

1.2.2入组标准

所有患者均有肝肾功能、血常规、尿常规等抗结核治疗前基础数值,选取经抗结核治疗后新出现临床不适及生化指标恶化的患者,调整抗结核治疗药物使用后患者临床症状及异常生化指标发生改善,可考虑与应用抗结核治疗药物具有关联性。予以纳入到抗结核治疗药物所致不良反应统计之中。

1.2.3患者构成情况

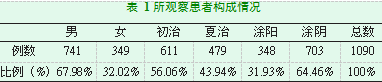

在所观察的1090例进行抗结核治疗的患者中,其中男性患者741例,占总患者67.98%;女性患者349例,占比32.02%。年龄9-88岁,用频数表法计算平均年龄51岁。初治患者611例,占比56.06%;复治患者479例,占比43.94%。涂片阳性患者348例,占比31.93%;涂片阴性患者703例,占比64.46%;无痰及未涂片者39例,占比3.58%。

1.2.4给药方法

本院初治患者强化期应用HRZE方案,无特殊情况,根据公斤体重采用每日给药方式。普通复治患者常规在HRZE治疗基础上强化期加用左氧氟沙星;个别患者根据年龄、体重、营养状态、合并基础病情况,采取个体化抗结核治疗药物,常见补充用药有对氨基水杨酸异烟肼、利福喷丁、阿米卡星、丙硫异烟胺。

2结果

出现上述药物不良反应后,根据患者综合情况,停用部分可疑药品或全部暂停抗结核治疗药物的使用,通过相应地加用降尿酸药物苯溴马隆;加用静脉输液还原型谷胱甘肽和(或)复方甘草酸苷等药物增强护肝治疗力度;使用地榆升白片生高白细胞;加用维生素B6制剂改善周围神经炎;加用抗组胺制剂抗过敏治疗;改变药物服用时间及频率等多种方式纠正药物不良反应[3]。并积极与患者进行病情沟通,给予心理疏导,使之正确面对药物不良反应,树立积极抗病心态[4]。待不良反应得到控制后,重新组建新的个体化抗结核治疗药物,观察患者可耐受后办理出院,门诊随访观察。在观察到的上述全部不良反应中,经过积极处理,患者不良反应均有改善或消失,未见有造成患者器官组织损害不可恢复的。

3讨论

从上述见到的抗结核治疗后药物不良反应所占比例来看,居于前三位的是:高尿酸血症、肝损害和消化道不良反应。出现高尿酸血症的主要原因是因为服用吡嗪酰胺,因为该药物可抑制肾小管对尿酸的排泄。多数患者可耐受高尿酸血症状态,个别患者可出现“痛风”表现,停用吡嗪酰胺2周-2个月后尿酸回降正常。易发生肝损害的药物是吡嗪酰胺和利福类,其次为异烟肼、丙硫异烟胺等,根据肝损害发生程度调整抗结核治疗用药,经我院治疗总结发现,对于肝损害者给予应用“异烟肼、利福喷丁、乙胺丁醇、左氧氟沙星”的抗结核治疗方案可以稳定肝功能,使抗结核治疗得以继续进行,甚至该方案应用于病毒性及酒精性肝炎、肝硬化亦收到良好的抗结核治疗效果。阿米卡星、链霉素、卡那霉素等均属于氨基糖甙类药物,卷曲霉素因药物代谢及所致不良反应与氨基糖苷类药物非常相似,而被归为同组药品。此类药品具有明确的耳毒性及肾毒性,临床使用要密切监测患者是否出现耳肾毒性,询问患者自主感觉及听力、肾功能定期复查。胃肠道刺激是口服药物的常见不良反应,通过调整服药时间往往可以降低胃肠道不良反应。乙胺丁醇主要引起视神经炎,本院无眼底镜检查,对患者造成的视神经不良反应只能靠患者主观感觉,本院观察患者表现为视力下降、辨色力减弱、眼异物感,停用乙胺丁醇后自诉视力表现均恢复到用药前状态。喹诺酮类药物常见不良反应有跟腱肌肉疼痛、肌肉酸痛、关节疼痛、光敏性皮炎、肾功能损害等,但临床使用总体安全。抗结核治疗疗程长、所以药物种类多,药物不良反应常见,尤其对于青年人、老年人、营养不良、合并其他疾病如糖尿病、肝病、自身免疫性疾病者等,更易出现。出现药物不良反应后会降低患者治疗依从性、加重患者经济及心理负担[5-6]。国家拟于2035年消灭结核病,发现及治愈传染性结核患者是重要遏制途径。规范的完成抗结核治疗又是必走之路。对于潜伏结核感染的患者给予异烟肼联合利福平3个月的预防性治疗尚有较高的不良反应发生率[7],在标准抗结核及耐药肺结核治疗上,药物不良反应只多不少、只重不轻。我们要在用药前及治疗中反复叮嘱患者其所用药可能出现的相关不良反应,嘱患者自身提高警惕,能够自检,当出现上述所列不适症状时应及时与医生沟通并就诊。

参考文献

[1]任成山,林辉,杨仕明.结核病的流行特征与耐多药的窘迫及其策略[J].中华肺部疾病杂志(电子版),2019,12(3):269-274.

[2]邓岚兰,杨新婷,贾俊楠,等.2012-2016年北京是胸科医院肺结核合并症患者的回顾性分析[J].疾病监测,2018,33(4):320-323.

[3]黄维维抗结核药物的不良反应及其处理[J].西部医学,2016,28(1):137-140.

[4]吴虹.常用抗结核药物的不良反应及预防[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(39):115,120.

[5]LV X,TANG S,XIA Y,et al.Adverse reactions due to directly observed treatment strategy therapy in Chinese tuberculosis patients:A prospective ptudy[J].PLoS One,2013,8(6):e65037.

[6]魏建华,黄兴玲,郭涛.264例潜伏性结核感染两联抗结核药物不良反应临床分析[J].宁夏医学杂志,2018,40(2):171-172.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/21620.html