SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的肩三针傍刺为主治疗肩周炎的疗效观察。方法选取我科62例门诊的确诊患者为研究对象,分为观察组与对照组,每组30例。对照组采用传统针刺治疗,观察组用肩三针傍刺为主治疗,分别观察两组患者临床治疗效果、VAS评分。结果治疗3d后,观察组临床治疗总有效率(96.67%)明显高于对照组(63.33%);VAS评分(2.5±1.2)低于对照组(4.6±1.4)分,各项结果比较差异均有统计学意义(P<0.05)。结论与传统针刺相比,肩三针傍刺为主治疗肩周炎疗效确切,安全性高,易于接受,具有临床推广价值。

关键词:肩三针;傍刺;肩周炎

本文引用格式:李迎,陈英华,张瑞秋.肩三针傍刺为主治疗肩周炎的疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(66):208,210.

0引言

肩周炎西医学又称肩关节周围炎。临床表现以肩部持续疼痛, 肩关节活动功能受限甚至逐渐加重,日轻夜重,夜间时可痛醒,晨起活动后疼痛可缓解。肩关节周围炎是周围软组织及关节囊因为急、慢性炎症病变及退行性改变。女性多于男性,体力劳动者比较多见,俗称“凝肩、五十肩”,属于中医“肩痹”范畴。如果没有有效 治疗,可能会严重影响肩关节功能活动。肩关节局部按压可出现广泛疼痛,并且其太太可向上肢及颈部放散,后期出现肩关节肌肉萎缩及炎性黏连,因此导致明显活动受限。肩周炎使人们无法正常工作和生活,对身心健康影响很大。目前临床常用局部麻醉、放射疗法等,副作用比。近年来、中医在治疗肩周炎上积累了丰富的经验,尤以针刺疗法更具特色。笔者以 62 例肩周炎患者为研究对象,将针刺肩三针傍刺为主治疗肩周炎的针刺方法与传统针刺方法进行对比,观察分析其症状改善情况和临床疗效,现报道如下。

1临床资料

1.1一般资料

62 例均为 2017 年 9 月至 2019 年 3 月就诊于黑龙江中医药大学附属第一医院针灸五科门诊的确诊患者,应用随机数字表法,双盲法将患者分为两组,剔除脱落 2 例受试者,对照组 30 例,其中男 12 例,女 18 例;年龄 22-62 岁,平均(47.5±9.3)岁;病程2-30d,平均病程 (10.20±5.75)d。治疗组 30 例,其中男 17 例,女13 例;年龄 23-61 岁,平均(49.3±10.2)岁;病程 3-28d,平均病程 (9.50±3.76)d。两组患者在病程、性别、年龄等方面,经过统计学分析均无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2入选标准

参照《中医病证诊断疗效标准》[1] 肩周炎的诊断标准:(1) 患者单侧或双侧肩部酸痛,疼痛逐渐加重,并向颈部或整个上肢放射, 昼轻夜重,不能睡于患侧,甚则患肢畏风寒手指麻胀;(2) 肩关节呈不同程度强直,活动受限,以上臂上举、外展、后伸、外旋为明显;(3) 肩关节前后、喙突、肩峰下及肱二头肌长头腱区等处压痛;(4)病情迁延日久,常可导致患肢发生肌肉萎缩现象;(5)X 线检查排除骨关节病变,病程久者可见骨质疏松。签署知情同意书,自愿配合 研究者。

2治疗方法

治疗组 30 例肩三针傍刺。取穴:患侧肩髃、肩贞、肩髎。操作方法:采用安迪牌 0.30mm*0.40mm 针灸针,常规 75% 酒精局部消毒,患者取坐位,充分暴露患侧肩部,各穴针刺,用平补平泻法,得气后,选择肩髃、肩贞、肩髎各傍刺一针,傍刺处取穴深度较肩髃、肩贞、肩髎穴稍浅,加强局部酸胀感即可。配穴:手太阳小肠经证加后 溪,手阳明大肠经证加合谷,手少阳三焦经证加外关,手少阴心经经证加列缺。待得气后留针 40min,每隔 10min 行针一次,每日一次,每个疗程治疗 6 天,休息一天,连续治疗 3 个疗程后,评定疗效。对照组采用普通高等教育“十二五”规划教材中的《针灸治疗学》传统针刺治疗方法治疗,每日治疗 1 次,6d 为 1 个疗程,共治疗 3 个疗程。

3疗效结果

3.1疗效标准

根据卫生部制定,并发行的《中药新药临床研究指导原则》[2]中对肩周炎的疗效判定标准。治愈(临床痊愈):肩关节无任何疼 痛,肩部活动恢复正常。显效:肩关节疼痛明显缓解,肩部活动范 围改善明显。有效:肩关节疼痛有缓解,肩部活动范围有改善。无 效:临床症状无改变。视觉模拟评分法 (visual analogue scale,VAS) 评分,以患者的主观感受采用划线记录法,0 表示无疼痛,1~3 表示轻度疼痛,4~6表示中度疼痛,7~9 表示重度疼痛,10 表示难忍受。

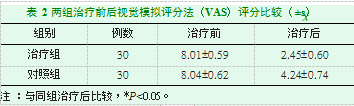

3.2结果(见表 1 表 2)

3.2.1治疗组的治疗总有效率高于对照组,差异显著 (P<0.05, 表 1)。

3.2.2治疗前,两组患者的 VAS,差异不显著 (P>0.05)。治疗后, 两组患者的 VAS 分均改善,且治疗组优于对照组 (P<0.05)。见表 2。

4讨论

随着现代社会的不断发展,肩周炎严重影响工作和生活质量, 给人们带来极大的痛苦。肩周炎属于中医的“漏肩风”,风寒为本病的重要诱因。《素问 . 痹论》有言:“风、寒、湿三气杂至,合而为痹也”,本病在中医里属于“肩痹”,中医认为本病与风寒湿侵袭有关,并且老年人正气不足、肝肾亏虚,血脉运行迟涩,不能濡养筋 骨,筋脉失其所养,不荣则痛。因外伤及过度劳累致气血阻滞,经气不利,不通则痛,日久筋脉失养,拘急不用。中医认为本病与体虚、劳损、风寒侵袭肩部等因素有关。中医认为本病与体虚、劳损、 风寒侵袭肩部等因素有关。肩周炎病机比较复杂,其主要病机为劳损及外伤导致肩部经络不通或失去濡养,肩部的主要归经为手三阳经。中医治疗多主张活血止痛、疏通经络。

傍刺法早在《灵枢·官针》就有记载:“傍针刺者,……傍刺各一,以治留痹久居者也。”这种刺法,多应用在压痛比较明显,而且固定不移、久病不愈的痹证。傍针指先直刺一针,再在近旁斜向加刺一针。由于正傍配合而刺,所以称“傍针刺”[3]。这种刺法,加强局部压痛处的通经活络、行气止痛、活血化瘀等作用,二针协同作用,傍刺局部刺激强度大,针感强,不仅具备活血止痛,疏通经络的功效,同时能够发挥现代医学松解肌肉筋膜粘连的作用,能够使局部组织的皮力减小,局部的血液循环得到改善,也促使组织的痛阔值得到提高,并且使局部的水肿消散,肌肉的痉挛得到缓解,松解粘连的软组织,从而抗炎止痛,达到标本兼治的目的与疗效。傍刺在其旁傍入一针先比直一针手法强,使针刺的穴位作用面积更大, 从而加强了针刺部位的刺激量,因此增强了针刺部位的镇痛效果。

神经和神经递质是镇痛的主要作用机制,经研究显示较强的针刺可以刺激使中枢神经纤维兴奋,通过激活了脑干下行的中枢抑制而达到更强的镇痛效果,而针刺的弱刺激还能够兴奋周围神经纤维,抑制相应节段水平的脊髓,从而达到镇痛的作用。傍刺法可以治疗局部病痛,临床上不一定仅适用于因寒邪久留引起的痹症。傍刺法可以治疗气血不畅、经脉痹阻不通引起的多种病痛。傍刺法可以增强循经传感,可以扶正怯邪、调和气血阴阳。针刺可以通过减少致炎物质(白介素、肿瘤坏死因子等)的表达,以利于炎症吸收,有效改善患者局部血液循环,快速修复组织,恢复患者的生理功能[4]。针刺可以使机械力作用在疏松的结缔组织使之产生生物电,引起细胞内化学改变,傍刺法使机械的作用力增强,因此效果更明显。NA能神经元系统在针刺镇痛中有双向调节作用,针刺促成了单胺类中枢递质5-HT的合成,加速了其释放和利用。傍刺増强了针感、得气更快,有利于经气的运行,弥补了单刺刺激量不够,因此针刺效果好于刺入单穴。傍刺法不仅丰富了临床治疗思路,还为临床针刺治疗该病提供一定的临床依据。

肩髃、肩髎、肩贞分别属于手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太明小肠经,为手三阳经要穴。肩三针是靳瑞教授总结历代针灸名家临床经验,结合多年临床实践总结而成,以肩髃、肩髎、肩前为组穴,主要针对肩周炎的治疗[5]。肩髃为手三阳经、阳跷脉之会,有宣散通达之性,刺之能疏散经络风湿之邪,调气和血,舒筋而利关节,为搜上肢风邪,通络之要穴,用于治疗本经所循行之肩、臂疾患。《玉龙赋》:“风湿搏于两肩,肩髃疗之”。临床加肩髎、肩贞以舒筋利节,治疗肩关节周围炎。肩髎位于肩端骨空之处,风邪易袭之地,故刺之能疏风散邪通络,而舒利关节。肩贞位于肩后部,刺之舒筋活络,通利肩关节。三穴系在肩关节之前、中、后部,为肩关节之枢纽。其可刺激肩部局部神经,激发经气,调畅经络,从而发挥良好的活血通络、止痛祛风作用[6]。三穴针刺解剖层次都针刺到三角肌,三角肌为肩关节外展、前屈、旋后、后伸、旋外的重要肌肉,针刺三穴有利于局部止痛,增大肩关节活动度变大。

通过上述研究结果表明,肩三针傍刺为主治疗肩周炎疗效确切,安全性高,易于接受,具有临床推广价值。在以后的研究中,将探索更能反映临床疗效的客观观察评价项目,以便肩三针傍刺为主治疗肩周炎的治疗方法能够更好的推广。

参考文献

[1]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:186-187.

[2]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[M].1993:141-142.

[3]田洪昭,孙忠人,荀文臣.傍刺法临床应用研究[J].吉林中医药,2015,35(7):737-739

[4]刘婷,肖锎,刘建武.火针痛点治疗肩周炎30例临床观察[J].中医杂志,2016,57(17):1497-1499.

[5]唐宏亮,卢栋明,黎丽群,等.“肩三针”治疗肩周炎临床研究的系统评价[J].辽宁中医杂志,2015,42(5):933-936.

[6]许本忠.平衡针灸治疗颈肩腰腿痛50例[J].河南中医,2014,34(5):878-879.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/18866.html