SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨中医内科治疗偏头痛的临床效果。方法以我院2016年1月至2018年12月收治的100例偏头痛患者为研究对象,随机平均分为对照组和观察组,每组50例。对照组50例患者采用常规西医治疗,观察组50例患者采用中医内科治疗,对比两组患者临床疗效、并发症及不良反应发生率及满意率差异。结果观察组临床有效率优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组不良反应及并发症发生率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组满意率优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论相较于常规西医治疗,中医内科治疗偏头痛临床疗效更加显著,可有效缓解患者症状且并发症及不良反应发生率低,因此中医内科治疗偏头痛安全性和可靠性均可以保证,可作为首选偏头痛治疗方案使用。

关键词:中医内科;偏头痛;临床疗效

本文引用格式:杨贺一.偏头痛的中医内科治疗方法与效果浅谈[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(60):209-210.

0引言

偏头痛是一种周期性发作的头痛疾病,多是由于神经阻滞或血管阻滞引起头痛,该病病程较长,多为周期性规律发作,发病后患者会出现不同程度的头痛及其他临床症状,如恶心、头晕等,截止到目前为止尚未发现完全治愈偏头痛的发发,主要对症治疗以控制病情、缓解疼痛或改善发作周期。随着相关研究的不断深入,中医内科在偏头痛临床中逐渐应用和推广,为进一步探讨中医内科治疗偏头痛的临床疗效,现以100例偏头痛患者为研究对象展开本组研究,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料。本组研究共选取样本100例,均为我院2016年1月-2018年12月收治的偏头痛患者,随机平均分为对照组和观察组,每组50例。两组患者一般资料如下:对照组50例,男20例,女30例,年龄18-39岁,平均(30.2±2.2)岁,病程1-4年,平均(1.3±0.4)年。观察组50例患者,男22例,女28例,年龄19-42岁,平均(31.0±2.8)岁,病程1-4年,平均(1.4±0.4)年,两组患者性别、年龄、病程等一般资料无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入标准。①所有患者均符合偏头痛西医和中医诊断标准,有明显的周期性发病和头痛史。②排除合并其他可能引起头痛症的患者,同时排除试验药物过敏者。③本次研究经我院伦理委员会批准,患者知晓本次研究内容并签署相应知情通知书。

1.3方法

1.3.1对照组50例患者采用常规西医治疗,口服西比灵,每日1次,每次5 mg,连续服用3个月。药品来源西安杨森制药有限公司,国药准字H1093003。

1.3.2观察组50例患者采用中医内科治疗,根据患者偏头痛证分别用药治疗。具体如下:①痰淤阻络型:发病时头痛部位固定,伴有面色黯淡、肌肤甲错,舌质多暗红可见瘀斑,脉多为沉弦。组方如下:川穹10 g、白芍10 g、郁金10 g、白芷10 g、丹参20 g、三七3 g、葛根20 g、桃仁10 g、赤芍10 g。②肝阳上亢型:患者焦躁易怒,发病时可伴有呕吐、面红等症状,舌苔薄黄且舌红,脉多弦且强。组方如下:天麻20 g、川牛膝15 g、石决明15 g、钩藤15 g、桑寄生9 g、益母草9 g、地龙10 g、黄岑10 g、栀子10 g。③肝肾阴亏型:患者偏头痛发作时昼轻夜重,疲惫时症状加剧,少数伴有腰膝酸软、口干舌燥,舌红且苔少,脉弦且弱。组方如下:枸杞子15 g、生地15 g、杭菊花15 g、熟地15 g、泽泻15 g、茯苓10 g、怀山药15 g、山茱萸10 g、丹皮10 g、墨早莲15 g、女贞子15 g。④气虚血弱型:患者发病时有明显的头晕症状,面色苍白,伴心慌、气短、乏力,舌苔淡薄,脉可见细且弱。组方如下:黄芪15 g、人参15 g、白术12 g、熟地12 g、川穹12 g、当归12 g、白芍12 g、陈皮10 g、甘草6 g。所有经中医内科治疗的患者每日1剂,连续服用3个月,同时根据患者症状进行加减。

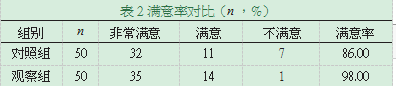

1.4观察指标。①统计并对比两组患者临床疗效差异,显效:患者头痛症状显著缓解或消失,生活质量明显提高,CT检查中可见颅内供血情况显著改善。有效:患者头痛症状好转,发作频率降低25%以上,CT检查中未见显著改善。无效:患者头痛症状未见好转,发作频率无明显变化,生活质量显著受损。临床有效率=(显效+有效)/n×100%。②统计并对比两组患者治疗期间并发症及不良反应发生情况。③于患者出组时进行问卷调查获取治疗满意度信息,问卷为我院自制,共20条目,满分100分,0-59分为不满意,60-79分为满意,80-100分为非常满意,满意率=(非常满意+满意)/n×100%。

1.5统计学分析。使用SPSS 14.0软件对数据进行统计学处理,计量资料平均数±标准差表示,经t检验,计数资料率表示,经χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1临床有效率对比。经过连续3个月的治疗,两组患者症状均有所好转,观察组临床有效率优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2不良反应及并发症发生率对比。治疗期间,对照组50例患者,2例发生胃肠道反应,3例药物过敏,3例发生神经系统反应,并发症及不良反应发生率16.00%;观察组50例患者,1例发生胃肠道反应,1例药物过敏,1例发生神经系统反应,并发症及不良反应发生率6.00%;观察组并发症及不良反应发生率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.3满意率对比。于患者治疗完毕后,出院前进行问卷调查,调查同届结果显示,观察组满意率优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

3 讨论

偏头痛是一种常见的原发性头痛症,以发作性中度或重度搏动样头部疼痛为主要特点,通常发作持续时间在4-72小时,少数发作时间更长。发病后,患者可能出现畏光、恶心、耳鸣等症状,在外部多因素刺激下患者头痛症可进一步加重,大多数情况下安静环境和休息状态可缓解症状。根据相关研究,临床中通常将偏头痛认定为是一种慢性神经血管性疾病,多发生于儿童和青春期,女性发病率略高于男性,发病率在5%-10%左右,具有一定的家族遗传性。

目前临床中,多采用西医进行治疗,但并不能完全治愈,只能改善发作症状或延长发作周期,并且长期服用相关药物易出现多种不良反应,如胃肠道反应、神经系统反应等。随着相关研究的深入,有报道指出中医内科治疗偏头痛具有显著效果,可改善患者症状且长期服药无明显毒副作用,这也是本组研究的理论基础。

本组研究共选取样本100例,均为我院收治的偏头痛患者,征得患者同意后入组研究,分为两组后分别采用常规西医治疗和中医内科治疗。同时采用中医内科治疗的观察组患者根据症状不同选用不同组方并随症加减。两组患者均经过连续3个月的治疗,结果显示采用中医内科治疗的观察组患者临床有效率、不良反应发生率、满意率均优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),这提示中医内科治疗偏头痛的有效性和安全性。因此,中医内科治疗偏头痛临床疗效确切,值得在临床中应用并推广。

参考文献

[1]麻丽萍.浅谈偏头痛在中医内科治疗中的体会[J].光明中医,2017,32(19):2861-2863.

[2]崔静,崔琪.偏头痛的中医内科治疗效果观察[J].中西医结合心血管病电子杂志,2018,6(3):140-141.

[3]辛国琴.关于中医内科治疗偏头痛临床疗效的探讨[J].特别健康,2017(17):37.

[4]沈洁.中医内科治疗偏头痛的临床疗效观察[J].中国保健营养,2018,28(13):112.

[5]赵黎明.80例运用中医内科治疗偏头痛的临床疗效观察[J].临床医药文献电子杂志,2018,5(48):155,162.

[6]张丹.中医内科治疗偏头痛的临床效果观察[J].中国医药指南,2018,16(25):175-176.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/18128.html