SCI论文(www.lunwensci.com):

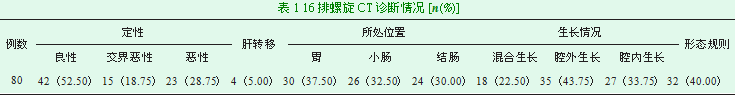

摘要:目的研究16排螺旋CT诊断胃肠道间质瘤的临床应用价值。方法回顾性分析我院于2015年12月至2018年12月经手术病理证实的80例胃肠道间质瘤患者的16排螺旋CT影像,探究其临床应用价值。结果在经16排螺旋CT诊断后,胃肠道间质瘤良性42例,交界恶性15例,恶性23例,肝转移4例,胃处30例,小肠处26例,结肠处24例,混合生长18例,腔外生长35例,腔内生长27例,形态规则32例。结论16排螺旋CT对于胃肠道间质瘤的诊断具有重要意义,能准确定位胃肠道间质瘤,显示肿瘤大小和形态,有利于后期诊断和治疗,值得在临床上应用推广。

关键词:16排螺旋CT;胃肠道间质瘤;临床应用价值

本文引用格式:高梅娟.研究16排螺旋CT诊断胃肠道间质瘤的临床应用价值[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(56):195-196.

引言

胃肠道间质瘤属于间叶源性肿瘤,在胃肠道恶性肿瘤中所占比例很高,其多见于胃、小肠和食道等消化道系统中,于胃肠道肌层开始生长逐步蔓延至胃肠外,对人体消化道系统具有很强的危害性[1]。随着当下经济社会的进步和饮食结构的改变,胃肠道间质瘤的发病率每年呈上升趋势,多见于45岁以上的中老年患者,男女发病比例无任何明显差异,根据相关统计,40%左右的胃肠道间质瘤患者在首次就诊时就出现转移现象,主要转移在肝脏和腹腔处。胃肠道间质瘤的致病原因主要是环境和遗传这两个因素:(1)环境因素,胃肠道间质瘤的致病原因与患者饮食习惯有一定关系,长期食用腌制与熏烤后的食物容易患病,此外过量食用盐分高的食物也会增加致病风险;(2)遗传因素,根据相关研究证实,父母双方中有一人患胃肠道间质瘤,则子女的发病率将高于常人,主要是因为父母与子女日常生活方式和饮食结构相似,间接增加发病几率[2]。胃肠道间质瘤的临床症状严重程度与其肿瘤的大小、位置和良恶性有关,良性和早期患者通常无任何症状,常见的临床症状有呕血、便血等消化道出血症状,此外还有腹痛、胃肠梗阻、吞咽障碍和腹部包块等其他症状,在转移至腹腔后可能出现腹水,严重则会体重下降、肿瘤破裂而引起急腹症,对患者造成极大的痛苦。因此需要对胃肠道间质瘤进行详细科学的诊断,以便后期进行治疗,现目前多采用CT进行检查,借助CT能直接准确显示肿瘤大小、形态和结构,为临床诊断和治疗提供支持[3]。本次研究选取了80例胃肠道间质瘤患者的临床资料进行回顾性分析,采用16排螺旋CT进行检查,探究其临床应用价值,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取我院于2015年12月至2018年12月经手术病理证实的80例胃肠道间质瘤患者,以上患者均采用16排螺旋CT进行检查,其中男性42例,女性38例,年龄40~72岁,平均(61.25±2.64)岁,病程0.8~3年,平均(2.17±0.53)年。排除标准:①患有心肝肾等重大器质性病变者;②精神病史,无法清晰表达者;③年龄>80岁,生活无法自理者;④家属未对此次研究签署知情同意书者。以上患者均具有完整临床资料,借助16排螺旋CT检查后通过免疫组化及电镜检查进行确诊。

1.2方法

采用本院常用的GE 16排螺旋CT,层厚0.5 cm,层距0.5 cm,螺距1.385,130 kV,240 mA,造影剂选择碘海醇90~100 mL即可,由肘静脉进行注射,注射速度为2.5 mL/s,延迟时间分别为0.5 min、1 min和3 min。增强扫描结束后选取轴位图像进行创建处理,在此基础上再应用多平面重建、曲面重建等技术成像[4]。

1.3效果判定

选取本院2名资深阅片师对所有图像进行查看,观察其是否能准确分辨出胃肠道间质瘤的定位、定性诊断。

2结果

分析16排螺旋CT诊断情况,在对定性、所处位置和生长情况等指标上与后期进一步确诊无任何差异,详情见表1。

3讨论

胃肠道间质瘤患者多为中老年群体,该病早期无任何明显的临床病症和特点,但是当其一进入晚期或者产生恶性病变后,就会出现多种明显症状,而且例如吞咽困难、消化道胃肠道阻塞等,对老年患者身心伤害极大,因此需要提高对其的确证率,以便进行下一步治疗。

以往临床上针对胃肠道间质瘤主要采用X射线、内窥镜等检查方式进行检查,但是以上方法虽然在一定程度上准确有效,但仍然会出现不必要的漏诊和误诊现象,能在一定程度上观察患者胃肠道黏膜病变和管腔改变情况但是无法准确找到病灶位置,也就意味着无法分辨病灶与周围组织的关系,是否侵犯周围组织,因此对胃肠道间质瘤后期诊断和治疗临床价值较低。

本次研究采用的16排螺旋CT是当下对胃肠道间质瘤诊断最常用的检查方式,借助16排螺旋CT能准确反映出患者胃肠道黏膜的变化情况,准确定位患者病灶位置,利于后期分辨病灶与周围组织关系,对周围组织以便采取针对性措施。16排螺旋CT能清晰显示胃肠道间质瘤的定性、大小、形态和生长方式等,对于其形态规则划分主要是圆形和椭圆形即为规则性,其他的均属于不规则性,生长方式也较多变,多数为腔外或者腔内生长,仅有少数为混合生长,本次研究也可证明此点[5-6]。目前对于胃肠道间质瘤良恶性判断并无统一标准,一般的良性胃肠道间质瘤呈膨胀性生长,多为圆形或椭圆形,密度分布较均匀,而恶性胃肠道间质瘤则形态不规则,呈现坏死或囊变且伴有出血现象,一般出现坏死则可确定为恶性。胃肠道间质瘤生长过程复杂,可能会在良性恶性之间反复转变,但是随着时间推移最后都会演变成恶性,因此现将胃肠道间质瘤均视为低度恶性[7-8]。

综上所述,16排螺旋CT能准确显示胃肠道间质瘤的大小、位置、良恶性、形态结构和生长方式等重要情况,还可显示周围组织的侵犯情况,对于胃肠道间质瘤的定位和定性具有重要意义,能为后期进一步诊断提供依据,值得临床推广应用。

参考文献

[1]孙步健,史云峰.胃肠道间质瘤的多层螺旋CT诊断价值探讨[J].基层医学论坛,2018,5(52):36.

[2]黄腾飞.64排螺旋CT诊断胃肠道间质瘤的应用价值分析[J].中国实用医药,2018,1(20):45-46.

[3]李江涛,靳素辉,刘尼军.多层螺旋CT用于胃肠道间质瘤诊断的临床研究[J].陕西医学杂志,2018,4(28):125-128.

[4]林光庭.分析多层螺旋CT对老年胃肠道间质瘤的诊断价值[J].心血管病防治知识(学术版),2018,62(7):89-91.

[5]Hong-Lei G,Ling H,Yan-Cui Z,et al.Comparison between multi-slice spiral CT and magnetic resonance imaging in the diagnosis of peritoneal metastasis in primary ovarian carcinoma[J].OncoTargets and Therapy,2018,11(32):1087-1094.

[6]陈卓坚.16排螺旋CT诊断胃肠道间质瘤的应用价值分析[J].中国现代药物应用,2016,10(12):48-49.

[7]张立春,张继刚,关太平.评价16排螺旋CT扫描检查对胃肠道间质瘤的诊断价值[J].智慧健康,2017,4(5):12-13.

[8]Jia GS,Feng GL,Li JP,et al.Using receiver operating characteristic curves to evaluate the diagnostic value of the combination of multislice spiral CT and alpha-fetoprotein levels for small hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients[J].Hepatobiliary&Pancreatic Diseases International,2017,16(3):303-309.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/17463.html