SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要: 目的研究并分析消化内镜在急性非静脉曲张性上消化道出血治疗中的应用价值。方法 选入研究对象为近期我院收治的急性非静脉曲张性上消化道出血患者,分为两组,比较两组治疗效果、康复情况及安全性。结果 与对比组相比,研究组的临床疗效较高,治疗及恢复情况较佳,且安全性较高,经统计学分析发现, P< 0.05,证明差异明显。结论 在急性非静脉曲张性上消化道出血患者的治疗中,加以消化内镜配合常规治疗, 可以达到提高整体治疗效果,缩短治疗及康复时间,并提高治疗的安全性的目的,值得临床参考及应用。

关键词: 消化内镜;急性非静脉曲张性;上消化道出血;价值

本文引用格式: 郭文华. 消化内镜在急性非静脉曲张性上消化道出血治疗中的应用价值 [J]. 世界最新医学信息文摘 ,2019,19(58):79+81.

0引言

急性非静脉曲张性上消化道出血是指由屈氏韧带以上消化道发生非静脉曲张性疾患而导致的出血,其发病部位及类型较多,包括胰、胆管及胃空肠吻合术后的出血[1]。该病的常见症状为呕血、黑便,时常伴有心率过快、头晕、面色发白、血压降低等症状的发生,轻者加重患者痛苦,重则危及患者的生命。因此,该病的及时诊断及有效的干预是当前研究的重点任务。消化内镜是当前临床上用于诊断及治疗消化系统疾病的一组设备,已被广泛运用,且取得了一定的效果[2]。本文为了深入研究并分析消化内镜在急性非静脉曲张性上消化道出血治疗中的应用价值,选入研究对象为近期我院收治的急性非静脉曲张性上消化道出血患者,报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料。选入研究对象为2017年2月至2018年11月我院收治的80例急性非静脉曲张性上消化道出血患者,并根据不同诊断及治疗手段分为两组。入选及排除条件:①病患及其家属均表示同意参与本次研究。②排除患有严重心、肝、肾及精神类等重大疾病的患者。③排除对研究所用相关药物过敏的患者。对比组40例,其中男27例,女13例;年龄27-75岁,平均(45.19±3.57)岁;研究组40例,其中男24例,女16例;年龄29-78岁,平均(46.25±3.12)岁。对两组的发病部位、临床症状、治疗依从性等基本资料进行分析,发现P>0.05,证明两组有作比较的价值。

1.2治疗方法

1.2.1对比组患者进行常规内科治疗。包括:对患者的病情、及出血部位、出血状况进行监测并分析,测量及记录患者的生命体征。适当使用胃管检测患者的尿量及颈静脉情况。评估患者的失血情况,对于失血量较大的患者应及时给予静脉输血辅助,并在饮食上做好护理工作,给予流质食物补充能力,并严禁喝水。针对患者的溃疡治疗,采用静脉推注奥美拉唑进行治疗。用法用量:①建立静脉通路,给予患者静脉推注80 mg。②以每小时8 mg的速度持续泵入72小时。③随后以滴注形式给予40 mg,频率为12小时一次。给予患者止血处理,并给予药物控制患者血压值。

1.2.2研究组在常规内科治疗的基础上利用消化内镜诊疗并止血。相关诊疗及干预如下:①术前准备:仪器选用Olympus GIF-Q260型电子胃镜。给予患者相关心理护理及安全指导,通过言语沟通、疏导等方式消除患者的不良情绪,保证患者能保持良好、积极的治疗心态。当出现患者精神紧张及整体情况较差时,可给予患者注射地西泮,帮助患者进入睡眠状态,以利于治疗开展。②术中操作:根据电子胃镜的引导,使用生理盐水将患者出血部位冲洗干净,以便掌握出血位置。在明确出血点后,给予凝血酶进行止血治疗,在必要时,可采用止血夹进行止血。在确定无出血现象后,将电子胃镜撤除。③术后观察及护理:饮食方面与常规治疗相同。实时监测患者的出血情况、大便情况及各项生命体征变化情况。

1.3评价标准

1.3.1根据患者的大便变化情况、出血程度、生命体征、胃管情况等综合评定患者的临床疗效。可用以下三种程度划分:效果显著(止血成功,黑便、呕血相关临床症状消失,胃管引流液清亮,且生命体征正常[3])、比较有效(止血效果较好,生命体征基本平稳,相关症状有改善)、无效(以上均不达标)。

1.3.2记录黑便、出血及呕血等临床症状消失时间及整体治疗恢复时间,并调查死亡例数及患者窒息、继发性膜炎和休克等并发症的发生情况。

1.4统计学分析。采用统计学软件SPSS 20.0统计并分析所得数据,计量资料用(±s)的形式来表示,以百分比表示计数资料,以P<0.05证明差异有统计学意义

2结果

2.1两组患者的临床疗效比较。治疗后,研究组的效果显著例数、比较有效例数分别为24和12,其有效率为90.0%

(36/40),而对比组的效果显著例数、比较有效例数分别为15和13,有效率为70.0%(28/40)。比较两组数据,发现P<0.05,差异有统计学意义。

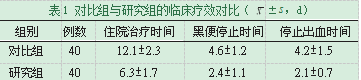

2.2两组患者的治疗及恢复情况比较。具体数据见表1,实施治疗后,研究组患者的住院治疗时间、黑便停止时间及停止出血时间均短于对比组,经统计学分析,发现P<0.05,差异有统计学意义。

2.3两组患者的死亡及并发症情况比较。经观察发现,对比组治疗后出现休克、死亡、窒息、继发性膜炎的例数为14,占总例数的35.0%;而研究组发生并发症例数为4,占总例数的10.0%。经比较发现,研究组死亡及其他并发症例数较少于对比组,且P<0.05,证明组间差异有统计学意义。

3讨论

急性非静脉曲张性上消化道出血的致病因素较为复杂,且具有发病率高、发病急、病情严重,且死亡率较高等特点,不仅影响患者的正常生活,还对患者的生命造成极大的威胁。传统的治疗方法是采用常规内科治疗,虽然在一定程度上达到了止血的目的,但是治疗效果欠佳,止血效果慢,所需治疗时间较长,不利于患者康复[4]。随着社会的进步及科学技术飞速发展,医疗设备及技术也随着得到更新,消化内镜技术开始受到医疗机构的重视。就目前的情况来看,消化内镜是治疗上消化道出血的有效诊疗手段,其优势在于诊断结果准确,止血快且治疗效果佳。消化内镜可选用合适的仪器,并结合分析出血部位的性质予以止血,可在内镜帮助下采用药物喷洒、静注止血药物、止血夹等多种方法结合止血,已达到快速止血,并促进康复的效果[5]。

综上所述,在急性非静脉曲张性上消化道出血患者的治疗中,加以消化内镜配合常规治疗,可以达到提高整体治疗效果,缩短治疗及康复时间,并提高治疗的安全性的目的,值得临床参考及应用。

参考文献

[1]《中华内科杂志》编委会中华消化杂志》编委会. 急性非静脉曲张性上消化道出血诊治指南[J].中国实用乡村医生杂志,2012,19(24):6-9.

[2]黄理,陈丽芬,覃冬林,等.内镜止血在急性非静脉曲张性上消化道出血治疗中的临床应用[J].现代生物医学进展,2016,16(20):3912-3914.

[3]韩登科,陈先社.内镜下金属钛夹与注射止血治疗急性非静脉曲张性上消化道出血的临床对照研究[J].现代消化及介入诊疗,2017,22(03):385-387.

[4]卜玲玲,吴菁.内镜下治疗急性非静脉曲张性上消化道出血的临床效果[J].检验医学与临床,2016,13(24):3512-3514.

[5]郑玉峰.急性非静脉曲张性上消化道出血的内镜治疗效果[J].临床研究,2016,24(6):200-201.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/17414.html