SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的研讨结核性脑膜炎患者使用利奈唑胺(噁唑烷酮类抗菌药)治疗的临床价值。方法选择我院近3年收治的200例结核性脑膜炎患者作课题研究,并通过计算机随机分组,将100例单纯接受抗结核治疗者纳入A组,将100例在抗结核基础上接受利奈唑胺治疗者纳入B组,对两组不同治疗时间的脑脊液指标、神经生长因子及其受体进行检测与比较。结果治疗前,两组脑脊液糖/同步血糖、脑脊液白细胞计数等指标相比,P>0.05,无统计学意义;治疗后,B组各项脑脊液指标检测值相比A组均明显改善,P<0.05,有统计学意义。两组治疗前测定的NGF/β-actin、NGFR/β-actin值相比,P>0.05,无统计学意义;但B组治疗后测定的NGF/β-actin、NGFR/β-actin值相比A组均显著提高,P<0.05,有统计学意义。结论对结核性脑膜炎患者使用利奈唑胺(噁唑烷酮类抗菌药)治疗,能够有效调节患者的脑脊液指标、神经生长因子及其受体水平,对促进患者病情恢复有帮助,值得推荐。

关键词:结核性脑膜炎;利奈唑胺;噁唑烷酮类抗菌药;临床价值

本文引用格式:冶赓祉.浅析利奈唑胺(噁唑烷酮类抗菌药)治疗结核性脑膜炎的临床疗效[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(53):135-136.

0引言

结核性脑膜炎(Tuberculous Meningitis)是指在结核病患者中发生的一种中枢神经性感染,该病对患者的中枢神经功能有严重损害,预后普遍较不理想,容易加重患者的家庭负担以及社会负担[1-2]。噁唑烷酮类抗菌药是现阶段临床广泛使用的一类抗菌药物,对结核病的治疗有确切作用。本组课题研究中,我院尝试在常规抗结核治疗的基础上,向部分结核性脑膜炎患者提供噁唑烷酮类抗菌药利奈唑胺治疗,取得较好的用药成效,现作汇报如下。

1资料与方法

1.1资料

选择我院2016年2月至2019年2月收治的200例结核性脑膜炎患者作课题研究,所选患者均与英国医学研究委员会通过相关诊断与分级标准吻合[3],经脑脊液乳胶凝集测试、脑脊液细菌/真菌涂片以及培养结果均呈阴性;无伴发严重心功能或肝肾功能异常、全身感染以及既往有药物过敏史等问题。其中男109例,女91例,年龄15~35岁,平均(24.8±5.4)岁;利用计算机进行随机数表分配,A组与B组各100例,通过SPSS20.0软件对A、B组间的基线资料做处理,P>0.05,适合做课题实验与研究。

1.2方法

A组单纯接受五联抗结核治疗,选择异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇以及左氧氟沙星治疗,每日药量分别取0.3g、0.45g、1.5g、0.75g以及0.5g。B组在A组抗结核治疗下接受利奈唑胺用药,每日药量取600mg,每日1次,采取口服方式给药,治疗周期共4周。

1.3评估项目

检测并记录两组不同治疗时间的脑脊液指标,包括:①脑脊液糖/同步血糖,②脑脊液白细胞计数,③脑脊液蛋白定量。同时记录两组不同治疗时间的神经生长因子(NGF)及其受体水平,主要为NGF/β-actin、NGFR/β-actin两项。

1.4数据分析方法

使用SPSS20.0软件中的t对课题研究数据(计量资料)做检验,以(±s)的方式描述输出结果,P<0.05提示课题研究数据有统计学意义。

2结果

2.1两组不同治疗时间的脑脊液指标检测结果

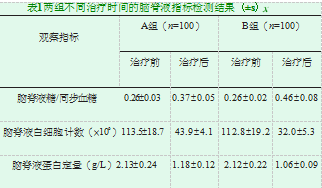

治疗前,两组脑脊液糖/同步血糖、脑脊液白细胞计数等指标相比,P>0.05,无统计学意义;治疗后,B组各项脑脊液指标检测值相比A组均明显改善,P<0.05,有统计学意义,见表1。

2.2两组不同治疗时间的神经生长因子及其受体检测结果

两组治疗前测定的NGF/β-actin、NGFR/β-actin值相比,P>0.05,无统计学意义;但B组治疗后测定的NGF/β-actin、NGFR/β-actin值相比A组均显著提高,P<0.05,有统计学意义,见表2。

3讨论

结核性脑膜炎是肺外结核感染中较严重的一种,也是当前人类面临的一项严峻公共卫生问题。该病对患者的中枢神经功能有严重损害,并且可威胁到患者的生命安全。脑脊液神经生长因子及其受体与神经系统的发育密切相关,同时在某些感染过程中也有重要参与,一项动物实验显示,黑质中NGF的表达容易受到脑内炎性介质影响而减少,提示可能与黑质多巴胺能神经元受损有关,即神经系统受损可抑制神经生长因子及其受体的表达[4]。因此,目前脑脊液神经生长因子及其受体常被当成临床治疗结核性脑膜炎的一个重要用药靶点[5-6]。

利奈唑胺作为近年新研制而成的一种噁唑烷酮类抗菌药,主要可通过与核糖体50S亚基产生作用,使mRNA无法顺利连接核糖体,使70S起始复合物的形成过程受阻,由此起到早期阻断细菌蛋白质生成的效果。相关资料显示,该药在抗结核方面一般以23SrRNA与Erm237甲基转移酶等作为靶点,由于具有较其他抗菌药物特殊的药理作用,因此与其他抗菌药物合用能够避免交叉耐药的问题发生,并且在体外也可有效避免出现细菌耐药的情况。其对体内外结核分枝杆菌活性均有较强的抑制性,故当前常被用于结核病的治疗,对于难治性多重耐药结核菌感染者也适用。

此次通过对200例结核性脑膜炎患者作课题研究,我们发现B组在抗结核治疗的基础上使用利奈唑胺治疗后,该组脑脊液糖/同步血糖、脑脊液白细胞计数等脑脊液指标较A组均获得更明显的改善,并且通过对比两组的神经生长因子与相关受体,我们发现A、B组患者用药后测定的NGF/β-actin、NGFR/β-actin值较治疗前均有不同程度的提高,但组间数据分析显示,B组的NGF/β-actin、NGFR/β-actin值较A组增高更显著,提示利奈唑胺对患者的神经生长因子及其受体有良好的调控作用,在结核性脑膜炎患者中的应用高效、可行,与上述文献观点大致吻合。

综上所述,对结核性脑膜炎患者使用利奈唑胺(噁唑烷酮类抗菌药)治疗,能够有效调节患者的脑脊液指标、神经生长因子及其受体水平,对促进患者病情恢复有帮助,值得推荐。

参考文献

[1]Li H,Lu J,Liu J,et al.Linezolid is Associated with Improved Early Outcomes of Childhood Tuberculous Meningitis[J].Pediatric Infectious Disease Journal,2016,35(6):607.

[2]刁珊珊,杜建红,翟北平,等.结核性脑膜炎的诊断和治疗[J].现代生物医学进展,2014,14(33):6592-6596.

[3]何红彦,邵艳新,殷智晔,等.结核性脑膜炎临床特点观察与治疗分析[J].河北医科大学学报,2015,36(8):878-880.

[4]古丽巴哈尔·阿不拉合买提,张君.利奈唑胺治疗40例重症结核性脑膜炎效果观察[J].中国继续医学教育,2018,10(1):107-108.

[5]朱烽烽,沈兴华.利奈唑胺治疗危重结核性脑膜炎的效果分析及对患者脑脊液神经生长因子及其受体的影响研究[J].临床和实验医学杂志,2018,17(5):145-146.

[6]Sun F,Ruan Q,Wang J,et al.Linezolid Manifests a Rapid and Dramatic Therapeutic Effect for Patients with Life-Threatening Tuberculous Meningitis[J].Antimicrobial Agents&Chemotherapy,2014,58(10):6297-301.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/16346.html