SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨介入栓塞治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血的临床疗效。方法选取2015年5月至2018年12月就诊于本院的动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者共30例作为研究对象,将其随机分为实验组和对照组,各15例。给予对照组患者常规手术夹闭法治疗,给予实验组介入栓塞治疗,比较两组患者近期预后质量及术后并发症发生率。结果两组患者近期预后质量比较,实验组明显优于对照组(P<0.05);两组术后并发症发生率比较,实验组明显低于对照组(P<0.05)。结论应用介入栓塞技术治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血效果显著,能明显提升患者预后质量,降低术后并发症发生率,治疗安全性高,具有推广应用价值。

关键词:手术夹闭;介入栓塞;动脉瘤;蛛网膜下腔出血

本文引用格式:赵瑞良.介入栓塞治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血的临床疗效[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(53):111-112.

0引言

蛛网膜下腔出血在临床上较为多见,具有进展快、病程重、致死率、致残率高等特点,颅内动脉瘤是引发蛛网膜下腔出血的主要风险因素之一[1]。目前临床治疗蛛网膜下腔出血最常用的方法有两种,即手术夹闭法和介入栓塞治疗,一般认为显微手术夹闭法是治疗蛛网膜下腔出血最有效的措施,但随着近年来血管内介入技术的发展和栓塞材料的不断研发,介入栓塞治疗蛛网膜下腔出血的疗效逐渐得到广大临床医师和患者的认可,甚至有学者研究指出,介入栓塞治疗的实际疗效及安全性已经超越了手术夹闭法[2-3]。基于此,本次研究将收治的30例蛛网膜下腔出血患者随机分为两组,分别给予手术夹闭法和介入栓塞治疗,分析两组实际临床疗效,目的即探讨介入栓塞在蛛网膜下腔出血治疗中的应用价值,具体如下。

1资料与方法

1.1一般资料

研究对象为2015年5月至2018年12月本院收治动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者共30例,将其随机分为实验组和对照组,各15例。实验组中,男8例,年龄20~69岁,平均(48.30±5.3 0)岁;女7例,年龄19~70岁,平均(47.60±5.29)岁。对照组中,男9例,年龄21~68岁,平均(47.96±5.66)岁;女6例,年龄22~69岁,平均(48.05±5.48)岁。Hunt-Hess分级,0级7例、Ⅰ级11例、Ⅱ级6例、Ⅲ级6例。纳入标准:(1)均符合动脉瘤性蛛网膜下腔出血诊断标准;(2)肝肾、心肺功能无障碍;(3)未伴有其他传染性疾病或恶性肿瘤疾病;(4)无精神障碍和智力障碍,依从性良好。征得所有患者及家属同意,签署知情同意书后开始研究。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法

所有患者入院后完善相关检查,予以针对性常规对症处理,根据检查结果制定针对性治疗方案。对照组患者采用常规手术夹闭法治疗,术前常规全身麻醉,根据术前影像学检查确定的动脉瘤位置确定手术入路,切开分离头皮各层后游离皮肌瓣,打开硬脑膜后在显微镜下观察脑血管解剖结构和位置,分离瘤颈后选择夹闭动脉瘤位置,注入110mg罂粟碱溶液浸泡大血管。术后常规止血,逐层缝合手术切口。实验组患者采用介入栓塞术治疗,根据患者实际情况选择支架或弹簧圈辅助栓塞,患者术前服用100mg阿司匹林,常规全身麻醉后采用血管造影法测量动脉瘤血管直径,在血管造影引导下向动脉瘤中置入微导管,注意避免刺破瘤体,确认微导管放置部位无误后,在预定位置放置合适大小的支架或弹簧圈进行血管栓塞,术后常规压迫穿刺位置,3次/d给予尼莫地平口服,常规脑血管抗痉挛治疗,密切监测各项生命体征。

1.3观察指标

术后3个月随访调查两组患者短期预后及并发症发生率,评估治疗效果。

1.4统计学方法

使用统计学软件SPSS 19.0处理数据,计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料用率(%)表示,采用t和2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1近期预后质量比较

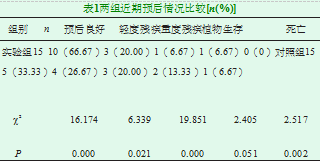

两组患者近期预后质量比较,实验组明显优于对照组(P<0.05),见表1。

2.2术后并发症发生率比较

两组术后并发症发生率比较,实验组明显低于对照组(P<0.05),见表2。

3讨论

随着近年来人们生活方式及生存环境改变,动脉瘤性蛛网膜下腔出血患病率逐年增长,已成为威胁患者生命安全的重要疾病[4]。近年来有研究指出,常规手术夹闭法治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血虽然能取得一定的疗效,但患者术后并发症发生率较高,预后质量往往达不到令人满意的程度,如何提升动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者预后质量已成为众多临床医师研究的重点[5]。

本次研究将收治的30例动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者随机分为对照组和实验组,分别给予手术夹闭法和介入栓塞术治疗,结果显示,实验组患者近期预后质量明显优于对照组,术后并发症发生率也明显低于对照组,证明介入栓塞术在蛛网膜下腔出血患者治疗中确有较佳的效果。动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者多采用手术治疗,但研究发现,此类患者术后容易发生颅内感染、脑积水、意识障碍等并发症,主要与手术器械造成的物理刺激或内皮素造成的化学刺激有关,所以选择合理的手术方法对提升患者预后质量有重要意义[6]。介入栓塞术近年来在临床应用较为广泛,以往由于临床医师操作熟练度欠缺常导致手术时间延长或增加术后并发症发生风险,随着近年来医疗水平的不断发展以及手术材料、手术设备的不断改进,临床医师基本都能熟练掌握介入栓塞技术,显著提升了患者治疗效果,降低了术后并发症发生率[7]。相较于传统血管夹闭法,介入栓塞术治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血,减少了对患者颅内组织的机械刺激,栓塞肿瘤血管杀死或抑制肿瘤病灶生长,对周围组织影响更小,更有利于患者后期恢复[8]。

综上所述,用介入栓塞技术治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血效果显著,能明显提升患者预后质量,降低术后并发症发生率,治疗安全性高,具有推广应用价值。

参考文献

[1]温江.介入栓塞术与手术夹闭法治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血临床效果的比较研究[J].实用心脑肺血管病杂志,2016,8(1):16-20.

[2]Gathier CS,Wm VDB,Van d JM,et al.Induced Hypertension for Delayed Cerebral Ischemia After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage:A Randomized Clinical Trial[J].Stroke,2018,49(1):76-83.

[3]王百欣,王光绿.动脉瘤栓塞联合脑脊液置换术治疗动脉瘤引起的蛛网膜下腔出血的疗效及安全性[J].神经损伤与功能重建,2017,12(1):13-16.

[4]彭信蓉,赵曼羽.探析对比介入栓塞术与手术夹闭法治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血的临床效果[J].家庭医药,2017,9(6):20-24.

[5]杨继文,张占普,张荣.动脉瘤性蛛网膜下腔出血经不同方法(手术夹闭、介入栓塞)治疗后血管痉挛发生情况对比[J].临床医药文献电子杂志,2016,15(57):20-24.

[6]李智奇,刘东辉,王锡丽,等.右美托咪定对动脉瘤性蛛网膜下腔出血围介入栓塞手术期血流动力学的影响[J].保健医学研究与实践,2016,13(1):56-58.

[7]李捷,龙霄翱,黄拔齐,等.经颈内动脉输注尼莫地平治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血后症状性脑血管痉挛的临床分析[J].中国当代医药,2016,23(13):53-56.

[8]Lee HG,Kim WK,Yeon JY,et al.Contrast-Induced Acute Kidney Injury after Coil Embolization for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage[J].Yonsei Medical Journal,2018,59(1):107-112.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/16294.html