SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察温针灸配合中药外治法对于原发性痛经的临床疗效。方法在吉林省妇幼保健院中医科及妇科门诊选取100例诊断为原发性痛经的患者,将100例患者随机分为治疗组和对照组,每组50例。治疗组使用温针灸配合中药蜡疗进行治疗,对照组仅进行相同穴位的单纯针刺,在第2、3个月经周期后将治疗前后痛经症状评分进行对比,并进行治疗有效率的对比。结果在治疗2个月经周期时,治疗组痛经症状评分与治疗前相比显著降低;3个月经周期时,治疗组痛经症状评分显著低于对照组,P<0.05,说明应用温针灸配合中药外治法与普通针刺相比治疗原发性痛经疗效优越。结论从临床症状角度来看,温针灸配合中药外治法治疗原发性痛经疗效显著,可进一步研究后进行临床推广。

关键词:原发性痛经;温针灸;中药蜡疗;针灸;中药外治法;艾灸

本文引用格式:高海林,董晓斌,冷宗祥,等.温针灸配合中药蜡疗对于原发性痛经的临床观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(83):181-182.

0引言

原发性痛经是指生殖器官无器质性病变的基础上,女性在月经前及行经期间出现腹部挛缩性疼痛、坠胀,可伴腰酸、恶心、肢冷或其他不适,患者往往产生紧张或者恐惧心理,程度严重者极大影响女性的工作及其生活。据调查结果显示痛经的发生率为30%~80%,因此对原发性痛经进行临床研究具有重大意义[1]。目前现代医学证实此病与前列腺素、雌激素、孕激素等激素波动密切相关[2],西医的主要治疗方法是应用非甾体抗炎药或前列腺素进行止痛[3],但不能从根本解决问题。笔者根据多年临床经验以及总结他人治疗方法基础上,使用温针灸结合中药蜡疗治疗原发性痛经,临床疗效立竿见影并且长期疗效佳。所以此次临床观察的目的在于用科学的方法评价温针灸配合中药蜡疗对于原发性痛经的治疗效果,现将此临床观察汇报如下。

1资料和方法

1.1研究对象

经医院伦理委员会批准,选取2017年4月至2018年6月吉林省妇幼保健院中医科及妇科门诊收治的100例原发性痛经患者,气滞血瘀型27例,寒邪凝滞型38例,气血亏虚型19例,肝肾不足16例。按电脑随机分为治疗组和对照组。治疗组50例,年龄19~35岁,平均(28.42±3.2)岁,病程最短为2年,最长为10年,平均(5.55±2.11)年;对照组50例,年龄18~34岁,平均(26.42±2.69)岁,病程最短为18个月,最长为11年,平均病程(5.59±2.29)年。两组患者资料相比较无统计学意义(P>0.05)。

1.2纳入标准

①年龄处于18~35岁;②行经前后有小腹疼痛、恶心呕吐、腰酸等其他不适症状;③上述症状连续出现3个月及以上;④本人知情并同意。

1.3排除标准

①正在接受其他类似治疗的患者;②经妇科检查确诊为导致痛经的原发性疾病,如子宫内膜异位症、子宫肌瘤等;③合并有心、肝、肾等严重疾病的患者;④由于个人原因在治疗过程中自行终止以及自然脱落者,共排除9例。

1.4西医诊断标准

参照普通高等教育“十二五”国家级规划教材《妇产科学》(第八版)[4]。

1.5中医诊断标准

参照2007年出版新世纪全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》第二版痛经指妇女正值经期或经行前后,出现周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚至剧痛晕厥。

2治疗方法

治疗组使用温针灸配合中药蜡疗进行治疗,对照组仅进行相同穴位的单纯针刺。

2.1辨证分型

气滞血瘀证、寒邪凝滞证、气血亏虚证、肝肾不足证。

2.2针刺选穴及操作

主穴:三阴交、中极、次髎、子宫。气滞血瘀证配太冲、阳陵泉。寒邪凝滞证配归来、地机。气血亏虚证配脾俞、胃俞。肝肾不足证配伍肝俞、肾俞、太溪。

嘱患者先取平卧位,针刺躯干前面的腧穴,再取俯卧位,针刺躯干背面的腧穴。在消毒后选用0.25×40 mm和0.35×75 mm规格的铭医牌针灸针。中极、次髎、子宫、归来,地机选用0.35×75 mm规格针灸针进行治疗,其中中极直刺、次髎直刺1~1.5寸;子宫,归来直刺0.8~1.2寸,地机直刺1~2寸。其余穴位选用0.25×40 mm规格针灸针,三阴交、直刺1~1.5寸;太冲直刺0.5~0.8寸,阳陵泉直刺1~1.5寸;脾俞、胃俞、肝俞、肾俞斜刺0.8~1.2寸、太溪直刺0.5寸。其中寒邪凝滞、气血亏虚及肝肾不足者每次取2~3个穴位施温针灸,每穴灸3~5壮,每次约20~30 min。自经前3~5 d开始,1次/d,经期停止针刺,待月经结束后继续治疗3~5 d为1个疗程,连续3个疗程。

2.3中药蜡疗组成及操作方法

取当归20 g、川芎15 g、红花15 g、赤芍10 g、桃仁10 g、乳香10 g、没药10 g、三七10 g、丹参15 g、地丰10 g、地龙10 g、透骨草10 g、千年健10 g、杜仲10 g、川断10 g、牛膝10 g、桂枝10 g、羌活10 g、白芷10 g、细辛5 g、附子5 g、肉桂10 g、吴茱萸10 g、炮姜10 g、冰片5 g研磨成细粉。再取医用石蜡1000 g、松香100 g、凡士林100 g加入100 mL水混合后加热至全部融化,再加入上述中药细粉250 g,黄米面100 g搅匀至糊状,冷却后待备用。使用前将中药蜡泥加热至患者可耐受度,直接敷于患者小腹部,用保鲜膜覆盖,30 min/次。自经前3~5 d开始,经期停止治疗,至月经结束后3~5 d为1个疗程,连续3个疗程。

3观察指标

3.1痛经症状评分标

准依据《中药新药临床指导原则》(1993年)[5]:基础分:经期及其行经之前小腹疼痛5分;腹痛难忍1分;腹痛明显0.5分;坐卧不宁1分;休克2分;面色白0.5分;冷汗淋漓1分;四肢厥冷1分;需卧床休息1分;影响工作学习1分;用一般止痛措施不缓解1分;用一般止痛措施疼痛暂缓0.5分;伴腰部酸痛0.5分;伴恶心呕吐0.5分;伴肛门坠胀0.5分;疼痛在1 d以内0.5分;疼痛每增加1 d加0.5分。

患者在治疗前以及治疗过程中第2个及第3个月经周期分别依据此标准对痛经情况进行评价。由工作人员统一进行记录数据并分析。

3.2疗效指标

同样依据《中药新药临床指导原则》(1993年)[5]:痊愈:经治疗后经至腹痛及其他症状消失;显效:痛经症状评分降至原评分一半以下,腹痛程度显著好转;有效:痛经症状评分降至原3/4以下,症状减轻;无效:症状无改变。

治疗前患者依据自身情况进行痛经症状评分,在疗程中第2个月和第3个月分别进行记录痛经症状评分以及临床症状,最后统计数据。

3.3统计学分析

数据使用SPSS 20.0统计学软件对数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料用率(%)表示,采用t和2检验,所有的检验标准以P<0.05为差异有统计学意义。

4结果

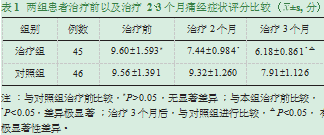

4.1两组患者治疗前以及治疗后第2、3个月痛经症状评分比较

对两组患者进行治疗前痛经症状评分比较,无统计学意义(P>0.05);治疗过程中,治疗组脱落5例,对照组脱落4例。治疗组及对照组在治疗3个月前后比较均具有极显著差异(P<0.05);治疗组在治疗第2个月时,痛经症状评分与治疗前相比差异显著(t=11.534,P<0.05),而对照组在治疗第2个月时与治疗前相比无差异(t=4.397,P>0.05);治疗3个月后两组间比较具有极显著统计学意义(t=4.794,P<0.05),详见表1

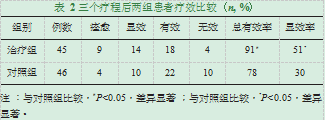

4.2两组疗效比较

由表2可知,治疗组总有效率为91%;对照组总有效率为78%,2=2.885;P<0.05,即两组在总有效率方面差异有统计学意义;治疗组显效率为51%;对照组显效率为30%,2=4.031;P=0.045<0.05,表明治疗组的显效率明显高于对照组。

4.3安全性和依从性观察

100例患者中,5例患者出现针刺处血肿,治疗组2例,对照组3例,2=0.189,P=0.664>0.05,两组无显著差异。两组均无滞针断针现象。治疗组脱落3例,终止2例,对照组脱落4例,2=0.149,P=0.7>0.05,表明两组依从性无显著差异。

5讨论

原发性痛经为妇科常见症状,青年女性深受其困扰。中医认为本病属“经行腹痛”或“经来腹痛”范畴。根据其性质、轻重程度以及兼证表型的差异,中医将经期之前的小腹疼痛归为实证,而经期中后段的疼痛为虚证。在治疗过程中,医者需进行严格辨证论治,标本兼治,既改善疼痛症状又从根本进行治疗,这也是中医药治疗效果的保障。

临床上各家针灸治疗原发性痛经选穴非常丰富,有选十四经穴者,也有选经外奇穴、耳穴、眼针等不同方法治疗。据统计此病取任脉、脾经、膀胱经、胃经的穴位最多[6]。远端取穴多以下肢部位的三阴交、足三里、地机为常用穴,其中三阴交穴使用频率最高。三阴交为足三阴经交会穴,汇聚肝,脾,肾经气,为治疗妇科诸病要穴[7]。对于原发性痛经单取三阴交穴或进行配穴有效,现代研究可能与神经调节、子宫微循环以及内分泌等方面有关,最终缓解平滑肌痉挛状态从而止痛[8]。在对患者进行治疗的同时,也要对患者进行心理疏导,使患者了解此疾病,重视的同时不过分紧张,有助于治疗的顺利进行和疗效的发挥。

本临床观察联合使用温针灸联合中药蜡疗治疗原发性痛经,同时发挥针刺,艾灸以及中药外治法作用,可缩短治疗疗程,并无毒副作用。本研究结果显示此疗法在治疗三个月经周期后临床症状显著减轻。由于研究组人员不足,并没有对患者进行疗后远期效果评估以及科学评价,进一步研究后可进行临床推广。

参考文献

[1]王艳英,马堃.2000例痛经患者问卷调查及临床特点分析[J].中国中药杂志,2015,40(20):3920-3924.

[2]刘照时,黄月娜,赵苏萍,等隔药灸治疗前后不同证型原发性痛经患者生殖激素水平检测研究[J].中国妇幼保健,2016,31(4):779-781.

[3]王艳英.原发性痛经发病机制及治疗的研究进展[J].中华中医药杂志,2015,30(7):2447-2449.

[4]谢幸,苟文丽.妇产科学[M].北京:人民卫生出版社,2013:362.

[5]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[M].北京:人民卫生出版社,1993:263-266.

[6]张瓣,魏建子.针灸治疗原发性痛经的选穴用穴现状分析[J].医药与保健,2015,23(10):6-7.

[7]秦璐,董珍珍,李丹萍,等.基于数据挖掘的原发性痛经现代针灸临床用穴特点探析[J].上海针灸杂志,2017,36(12):1485-1490.

[8]辛思源,王培,肖敏佳,等三阴交治疗原发性痛经的国内外研究概况[J].辽宁中医杂志,2015,42(9):1798-1802.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/15347.html