SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:偏瘫肩痛患者的疼痛及一系列可获得的进行性症状,对其康复治疗进程、日常生活活动能力和心理状态产生不容忽视的负面影响。作者在大量临床实践中发现,周密的预防措施和某些徒手治疗方法,对于偏瘫患者远离偏瘫肩痛和全面康复具有积极的临床意义。

关键词:偏瘫;肩痛;预防;徒手治疗

本文引用格式:乔政.浅谈偏瘫肩痛预防措施及徒手治疗方法[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(51):105+273.0引言

偏瘫肩痛作为偏瘫患者的常见并发症,具有进行性损害特征,严重时可导致患侧上肢完全失用及周身功能恢复受限,因此对于该症的预防及具有针对性的治疗将为偏瘫患者的整体康复打下基础。

作者分析临床工作经历中积累的大量病例及汇总若干研究报告,归纳出与偏瘫肩痛直接或高概率相关的若干病因,包括触发点机制、肩袖损伤、肱二头肌长头肌腱炎、肩峰-三角肌下滑囊病变、关节囊因素、肩手综合征、外周神经因素、中枢神经因素和心理因素等。

值得注意的是,在该症的发生或发展过程中,诸多病因之间极易产生交互关系,使病程发展进入恶性循环。基于此,本文将追本溯源,提出若干依靠规避根源性致病因素的预防措施,以及较之于使用药物、物理因子等治疗途径更加安全、方便的徒手治疗方法。

1预防措施

偏瘫患者中,偏瘫肩痛的发病率可高达80%[1],且无研究表明其发病率与功能水平具有直接相关性,遂其预防对象包括尚未发生症状的全部偏瘫患者,不得以患者功能水平较高而忽视预防工作。在其众多的病因中,究其根本,可归纳为:肌肉触发点因素、软组织损害因素、制动因素、外周神经因素、中枢神经因素及心理因素等。

因此,除部分中枢神经因素难以通过预防手段避免外,预防工作应主要围绕维持关节及其附属组织的物理、生理稳态及心理支持方面展开。

1.1良肢位摆放(Normal limb Position put)。在偏瘫患者因患侧肢体运动功能低下不能有效调动患肢时,将其肢体被动摆放于恰当的位置,可有效预防多种并发症。在预防偏瘫肩痛方面,良肢位摆放可有效控制患侧肩关节处于正常对线状态,防止因机械性因素引发的软组织或周围神经损害。

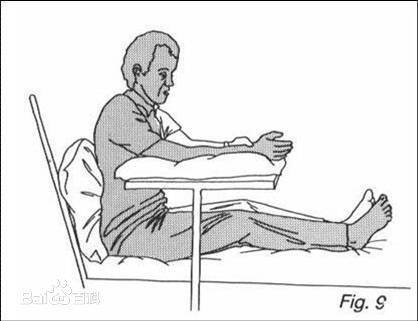

具体包括:仰卧位时,在肩胛骨下垫枕,使其尽可能置于外展位,肩关节处外展45°的外旋位;健侧卧位时,将患肩前伸且前屈大于90°,内下方垫枕避免患侧上肢水平内收;患侧卧位时,除将患肩前伸、前屈外,还应使躯干稍向后仰,避免直接压迫患肩;乘轮椅时,患侧上肢肘部应置于扶手上或在其下垫枕,以支持肢体重量。临床工作中,该项措施虽可由物理治疗师或康复护士直接执行,但笔者认为此种方式具有时空局限性,更应提倡通过宣教工作使患者家属、护工或患者自身了解本措施的意义并掌握操作技巧。

1.2肢体功能训练(Limb function training)。患侧肩关节的功能水平低下可产生的损害风险有:①肩袖肌群失能可

导致的肩关节半脱位;②胸大肌等肌肉的高张力表现可引起的肩关节内部应力失衡;

③肩胛骨控制障碍导致的肩峰撞击综合征等。有学者研究发现,通过进行肩胛带控制训练和利用药物解除胸大肌、大圆肌高张力状态,均可减轻偏瘫肩痛患者症状[2]。所以,通过尽早进行肢体功能训练,以维持关节活动度、降低痉挛肌肉的高张力状态、提高肩胛带控制水平、避免或减轻肩关节半脱位症状等,对于偏瘫肩痛的预防具有重要意义。

1.3避免医源性损伤(Avoid the iatrogenic injury)。康复科中常见的医源性损伤有,因肩袖拉伤、肩峰撞击引发的肱二头肌长头肌腱炎,和肩峰—三角肌下滑囊病变等。缺乏经验的物理治疗师往往会在过度追求关节活动度的同时忽略肩肱节律或异常肌张力肌肉的存在,而偏瘫患者常伴有感觉障碍、认知障碍或言语障碍,难以及时反馈疼痛信息,进而发生医源性损伤。

遂在关节活动度训练过程中,应通过各类方法维持肩肱节律,且时刻注意异常肌张力引起的关节运动阻碍。与此同时,鼓励患者利用各种方式反馈训练感受也是极其必要的。

1.4康复宣教(Rehabilitation education)。通过康复宣教工作,使患者及其家属学习偏瘫后的日常生活活动技术,了解患者在日常生活中可能存在的安全隐患,尽可能规避在诸如转移、穿衣或步行等活动中的损害风险。此外,患者亦可经康复宣教了解疾病发展规律和康复治疗进程,降低抑郁风险,防止因心理因素引发的疼痛症状。

2徒手治疗方法

近年来,针对临床阶段治疗偏瘫肩痛症状的研究甚多,A型肉毒毒素注射、皮质类固醇注射和神经阻滞技术等,均被证实有可观疗效。与之相反的是,关于更为安全、方便的徒手治疗方法的研究甚少,本文将陈述三种异于偏瘫经典功能促进技术的徒手治疗方法,望可抛砖引玉。

2.1基于触发点机制的按摩治疗(Massage therapy based on trigger point mechanism)。触发点是位于肌肉组织内可被触知的紧带区的小节中,一个高度容易激发,极端敏感的触痛点,且具有交互衍生性,单一触发点即可引起相应单一或若干部位的疼痛。偏瘫患者因肌张力、姿势异常或软组织退行性变等诸多原因,极易产生众多触发点。对于部分仅因触发点导致偏瘫肩痛的患者,触发点解除后疼痛可立刻减轻或消失,而对于病因较复杂或病程较长以致其他软组织病变的患者,消除触发点亦可缓解部分疼痛,减轻患者心理及生理压力。

可引起肩痛的触发点所在肌肉有:肩袖肌群、斜角肌、三角肌、斜方肌、胸大肌、胸小肌、肱二头肌、肱三头肌、肩胛提肌、菱形肌、前锯肌、上后锯肌及脊柱肌群。在为脱离软瘫期的偏瘫患者排查触发点时,可优先考虑参与痉挛模式的肌肉,而且在此类肌肉的拮抗肌、协同肌和辅助肌上,有较大概率发现衍生的二级触发点。

按摩力度应由患者耐受程度决定,单次单个触发点的按摩时间约15-20秒,每日可进行4-6次,若持续治疗一周无明显疗效或病情反复,则应考虑是否存在未处理的二级触发点或其他持续性作用因素,如高张力肌肉或循环障碍等。

2.2徒手关节松动术(Joint mobilization)。是指对患有非急性期粘连性关节囊炎或关节囊挛缩的偏瘫肩痛患者,对其盂肱关节各活动方向实施MaitlandⅡ级或Ⅲ级手法。

需要注意的是,实施该项操作时,应始终以解除疼痛为第一目标,切勿过早使用Ⅳ级手法,盲目追求关节活动度,尤其是对于有肩关节半脱位或肩袖损伤、关节囊损伤的患者。该项治疗建议每日进行1次,结合患者个体素质选择治疗强度,次日仔细询问患者感受,酌情休息及调节治疗强度。

2.3肌肉牵张辅助治疗(Muscle distraction adjuvanttherapy)。有研究证实,对偏瘫肩痛患者进行背阔肌、大圆肌、肩胛下肌、胸肌及肱二头肌牵伸治疗后,疼痛症状显著减轻[3]。

3 结论

综上所述,可通过良肢位摆放、功能训练、康复宣教及避免医源性损伤等途径,预防偏瘫肩痛症状。在偏瘫肩痛的治疗方面,笔者认为,作为物理治疗师不应墨守成规或完全寄希望于现成的临床治疗手段,而是应该在控制治疗风险的前提下大胆创新,综合已知技术,积极探索更加行之有效的治疗方法,如本文所提出的触发点按摩及关节松动技术等徒手治疗方法。在此希望更多的学者参与到偏瘫肩痛的研究中来,力争早日攻克偏瘫肩痛难题。

参考文献

[1]Kalichman L,Ratmansky MUnderlying Pathology and Associated Factors of Hemiplegic Shoulder Pain[J].Am J Phys Med Rehabil,2012,90(9):768-780.

[2]雷从杰,钟慧,沈晓华,等.强化肩胛带训练对脑卒中后偏瘫肩痛的疗效[J].中国康复理论与实践,2015,21(7):826-829.

[3]刘飞来,闫秀丽,李瑞青,等.肌肉牵张辅助治疗对脑卒中后偏瘫肩痛的疗效观察[J].中国康复医学杂志,2018,33(10):1220-1222.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/11651.html