SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的分析研究CT与核磁共振诊断股骨头坏死患者临床效果。方法选取本院2016年10月至2018年9月收治的102例股骨头坏死患者进行此次研究,按数字表法将其均分为参照组和研究组,各51例。

其中通过CT进行诊断的为参照组,通过核磁共振进行诊断的为研究组,对两组的诊断准确率加以比较。结果研究组的诊断准确率(96.08%)高于参照组(66.67%)且差异显著(P<0.05);研究组的各分期诊断准确率皆高于参照组且差异显著(P<0.05)。

结论应用核磁共振诊断股骨头坏死,相较于CT诊断有更高的诊断准确率,同时还能够将不同的病例分期准确的诊断出来,临床应用价值更高。

关键词:CT;核磁共振;股骨头坏死;诊断准确率

本文引用格式:郭起飞.对比分析CT与核磁共振诊断股骨头坏死患者临床效果研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(51):174-175.

0引言

股骨头坏死在临床中亦被称作股骨头无菌性坏死,多见于髋关节疾病[1]。目前对于诱发股骨头坏死的已知因素主要有骨内血流受阻和股骨头受损,若未加以及时有效治疗,会导致骨细胞病变坏死,继而致使软骨塌陷,出现骨关节功能障碍或骨结构改变[2]。

股骨头坏死主要的临床表现为髋关节出现疼痛以及行走障碍等,因此早期诊断异常关键。目前临床上主要的诊断方法为CT与核磁共振,鉴于此,为进一步明确此两种诊断方法的优劣,特进行了此次对比研究,报道如下。

1资料和方法

1.1一般资料。选取本院2016年10月至2018年9月收治的102例股骨头坏死患者进行此次研究,按数字表法将其均分为参照组和研究组,各51例。所有患者皆签署了知情同意书,且经由医院伦理委员会批准。

其中参照组男性女患者比例为29:22;年龄分布于23-69岁,平均(49.53±5.62)岁;病程介于6个月至3年,平均(1.56±0.71)年。研究组男女患者比例为30:21;年龄分布于24-68岁,平均(49.34±5.25)岁;病程介于7个月至3年,平均(1.74±0.69)年。两组上述基线资料的比较上未呈现出统计学意义(P>0.05),存在比较价值。

1.2方法

1.2.1参照组。该组患者予以CT诊断,具体操作流程如下:指导患者以正确姿势仰卧于检测台上,调试诊断仪器,确保具备最高分辨率,扫描参数设定为电压120 kV、电流介于220-300 mA/s之间,层间距1 mm,层厚10 mm,然后进行全身扫描及检测。

1.2.2研究组、该组患者予以核磁共振诊断,具体操作流程如下:引导患者取仰卧位,应用型号为西门子1.5T的核磁仪器,实施矢状位自旋回波T2加权像,同时对T2脂肪及回波进行快速旋转抑制成像,对病灶处进行扫描,对个别特殊患者加扫冠状面成像检查。

1.3观察指标。筛选X线全片,并结合病理检查结果对诊断结果加以判定,CT及核磁共振各自均分为四期分期标准。其中CT诊断:Ⅰ期:病变部位变形明显且表现为星芒状;Ⅱ期:病变部位变形明显且表现出骨硬化和囊状透亮征象;Ⅲ期:病变部位变形明显且呈现出新月状和轻度骨裂;Ⅳ期:病变部位关节间距减小且存在塌陷状况[3]。

核磁共振诊断:Ⅰ期:T2加权像为高信号并呈现明显的双线特征;Ⅱ期:T1及T2加权像皆表现出高信号;Ⅲ期:T1及T2加权像分别表现出低信号和高信号;Ⅳ期:病变部位塌陷及变形明显,T1及T2加权像皆表现出低信号[4]。

1.4统计学分析。此次研究所得数据均采用SPSS 20.0软件进行统计处理,采用%表示诊断准确率即计数资料,行卡方检验,(P<0.05)即为呈现统计学意义。

2结果

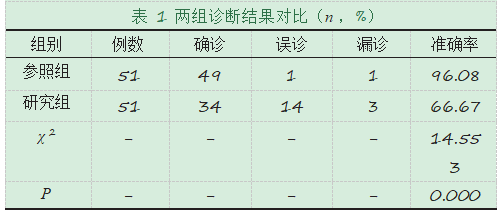

2.1比较两组诊断结果。研究组的诊断准确率(96.08%)高于参照组(66.67%)且差异显著(P<0.05),详见表1。

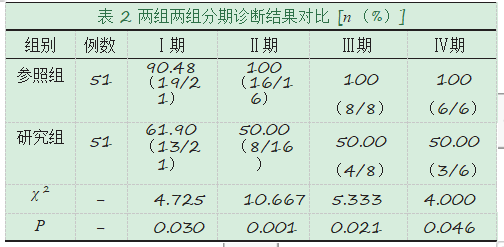

2.2比较两组分期诊断结果。研究组的各分期诊断准确率皆高于参照组且差异显著(P< 0.05),详见表 2。

3讨论

目前在我国股骨头坏死的发病率出现了逐渐增长的态势,股骨头损伤为该病的主要发病原因,同时又加之骨关节供血不足并长时间处于缺血状态,继而造成骨髓及骨细胞凋亡,并最终发展为骨结构改变、软骨塌陷,而丧失骨关节功能[5]。在临床治疗股骨头坏死的过程中,进行精准的早期诊断,为采取针对性强的治疗措施提供有力借鉴,是促使治疗效果有效提升的最佳途径[6]。临床中诊断股骨头坏死普遍以CT检查及核磁共振检查为主。

CT检查作为常规的诊断方式能够较为清晰的显现骨坏区硬化、囊肿、破裂以及增生等状况,另外CT检测能够多

层面的对骨坏区实施扫描,具有较高的阳性检出率[7]。

其突出的临床应用价值表现在如下几方面:首先,能够较好的显示出骨坏区死骨的产生及破裂,同时可有效观察关节脱位及邻近关节组织情况;其次,分辨率较高,能够连续开展多层面扫描,对股骨头坏死情况加以多层次观察;最后,内骨小梁增粗或者变形会出现十分明显的星芒形态[8]。

但CT检测存在成像单一、对人体损伤较大且成像信息较难把握等缺点。而核磁共振的应用价值相较于CT更为突出,主要表现在如下几点:首先,扫描没有限制条件,何种情况下皆能够断面成像,更加有效显示病变信息;其次,在检查过程中对人体基本不存在辐射损伤,更加安全;再次,能够呈现病理及生化相关信息,合并关节积液的显示效果更佳;最后,在获取诊断信息及参数数据方面可联合应用多种技术,为有效显示定性病变部位提供更为有利的条件[9-10]。

此次研究结果显示,研究组的诊断准确率(96.08%)高于参照组(66.67%)且差异显著(P<0.05);研究组的各分期诊断准确率皆高于参照组且差异显著(P<0.05)。表明应用核磁共振诊断股骨头坏死,可有效促使诊断准确率的提升,同时还能够将不同的病理分期准确的诊断出来。

综上所述,临床诊断股骨头坏死时,核磁共振诊断的准确率更高,临床应用价值更为显著,建议作为首选的诊断方法。

参考文献

[1]李占吉.CT与磁共振技术在股骨头坏死诊断中的应用价值比较分析[J].临床医学,2016,36(4):123-125.

[2]崔洪涛,李志刚.探讨CT与核磁共振用于股骨头坏死患者诊断中的临床效果[J].现代医用影像学,2016,25(3):568-569.

[3]田盛东,韩岳珊.股骨头坏死患者CT与核磁共振诊断价值对比分析[J].中国卫生标准管理,2016,7(16):159-160.

[4]秦波,张辉,张兴云,等.CT与核磁共振诊断股骨头坏死患者的临床效果比较[J].齐齐哈尔医学院学报,2016,37(14):1827-1828.

[5]孙健.CT与核磁共振诊断股骨头坏死患者临床效果对比分析[J].中国现代药物应用,2016,10(2):47-48.

[6]尹振琪.股骨头坏死患者诊断中CT与核磁共振诊断的临床应用效果比较分析[J].世界最新医学信息文摘,2016,9(7):1-2.

[7]邵子进.对股骨头坏死患者临床采用CT与核磁共振诊断的效果分析[J].医药前沿,2016,6(6):253-254.

[8]岳栋.CT与核磁共振诊断股骨头坏死患者临床效果对比分析[J].中西医结合心血管病电子杂志,2017,5(16):93-94.

[9]金舟.超导磁共振与多层螺旋CT对诊断股骨头坏死效果比较分析[J].中国实用医药,2016,11(28):40-41.

[10]曹征,兰军.CT与核磁共振诊断股骨头坏死患者临床价值比较分析[J].实用医技杂志,2017,24(5):500-501.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/11516.html