SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:中国传统文化源远流长、博大精深,古诗词更是传统文化的精华。鉴赏诵读古诗词需经过三种境界:第一种境界是读字识意象,读懂字音字义、把握诗词中的意象;第二种境界是读情品意境,读出诗歌要表达的感情、品味诗词的意境美;第三种境界是读心悟意蕴,感悟诗词要表达的意蕴、读懂作者的思想和心灵,即与作者达成一种心灵的共鸣,读懂诗词的言外之意,感悟诗词独特的意蕴美。

关键词:古诗词;鉴赏诵读;读字识意象;读情品意境;读心悟意蕴;

本文引用格式:王美花.浅谈古诗词鉴赏诵读的三种境界[J].教育现代化,2019,6(32):238-240.

中国传统文化源远流长、博大精深。王国维在《宋元戏曲史》[1]中写到:“凡一代有一代之文学,楚之骚、汉之赋、六朝之骈语、唐之诗、宋之词、元之曲,皆一代之文学,而后世莫能继焉者也。”这段话指出了每一个时代都有其代表时代精神的文学文体。唐代的代表性文学是诗歌,宋词则是宋代最具代表性的文学。其实,诗词本同源。宋词,最开始也是属于诗歌的一种,其别名是长短句、诗余,经过隋唐五代曲子词等的逐步发展,到宋代发展到了顶峰,在文学史上被称为“宋词”。而要追溯唐诗的源头,则是“风骚”并举的《诗经》和《楚辞》。《诗经》开创了我国现实主义诗歌的源头,而《楚辞》则是我国浪漫主义诗歌的滥觞之作,经过汉代和魏晋南北朝的发展,到唐代初期格律诗基本定型。气象宏大的唐代催生了一批又一批杰出的诗人和诗作,其诗人之多、名篇佳作之多令后人叹为观止,形成了中国诗歌史上的高峰,被后世誉为“唐诗”。唐诗和宋词犹如两颗璀璨的明珠在整个中国文学史的星空中熠熠生辉。元明清以来,诗词佳作整体逊色于唐宋,但也不乏个别佳作出现,如清代的纳兰性德,其词作更是孤峰突起,堪与唐诗宋词相媲美。

古诗词是中国几千年文化的精华,它是指从诗歌源头的《诗经》开始,经过先秦两汉、魏晋南北朝、直到唐宋元明清的所有诗词佳作,即1840年鸦片战争之前的古代诗词佳作。不仅包括唐诗、宋词,也包括《古诗十九首》,陶渊明诗作、鲍照的诗歌、三曹七子的诗作以及清代纳兰性德、龚自珍等人的诗词佳作。古诗词因其押韵和格律等独特之美,读来朗朗上口。经典古诗词更是家喻户晓、妇孺皆知。在高中职的语文教学中,古诗词占有很大的比例。古诗词的学习最重要的就是鉴赏和诵读。鉴赏诗词则离不开把握意象、品味意境、感悟意蕴。而在鉴赏诗词的过程中我们则会不由自主地诵读诗词,诵读诗词更有助于鉴赏能力的提升。朱熹说:读得熟,则不待解说,自晓其意。要反复诵读诗词,多样化朗读诗歌。诵读的方式有很多:集体朗读、自由朗读、教师范读、指名试读。不同形式的朗读有不同的作用。教师对每种朗读方法的作用要了如指掌,什么时候该用哪种读法要准确把握,以便更好地引导学生诵读。在诗歌的鉴赏过程中各种诵读形式可以自由组合,交叉使用。

高、中职学生语文基础比较薄弱,知识结构单一,人生积淀少、阅历尚浅,对古诗词的鉴赏诵读一般停留在最浅的读字阶段,无法真正理解作者的感情和思想,缺乏对诗词的深入解读能力和鉴赏能力。受王国维《人间词话》[2]中三种境界的启发,加之笔者二十多年鉴赏诵读诗词的经验,我认为诗词鉴赏朗读也需经过三种境界:

一 第一种境界是读字识意象阶段

即读懂诗词的吐字发音、字面意思,了解诗词概貌,同时要把握诗词中的意象。王国维先生在《人间词话》中说:古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:第一种境界是“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,是指做学问成大事业者首先应该登高望远,了解概貌,立志向、下决心,并要不畏孤独寂寞。化用在鉴赏诵读诗词上:学生要下决心掌握好诗词,必须脚踏实地从第一步做起,教师要引导学生先通读诗词全篇,扫清诗词中的阅读障碍,读清每个字的发音,明白字词的意思,甚至是诗词中的典故。如果学生遇到不认识的字词可以查字典或请教老师及同学。如李白的《将进酒》中,很多学生对这些字的发音读不准,如“将”应该读“qiāng”、“朝”应该读“zhāo”、“岑”应该读为“cén”、“馔”应该读为“zhuàn”、“乐”应该读“lè”、“谑”应该读为“xuè”、“酌”应该读为“zhuó”。在扫清一篇诗词中的拦路虎之后,教师可以范读诗词,让学生初步感受诗歌的节奏和韵律美。教师范读诗词不仅对学生有示范作用,同时还可以激励学生主动诵读。教师这时可以讲解诗词的创作背景和对作者进行简单介绍,在此基础上,教师可以先让学生集体诵读诗词,对诗词有个整体感受。然后教师要强调一下诗词朗读中需注意的地方:在哪里停顿、诗词的节拍以及重音和长音等,让学生带着这些需要注意的问题认真聆听一次教师的诵读,感受诗歌的韵律美。教师再指名学生个性化诵读诗词,通过学生诵读,能反馈给教师学生朗读字音和节奏的掌握情况,对于不合适的地方教师要及时纠正。

紧接着,教师要让学生指出诗词中涉及到的意象有哪些?何为意象?意象是指融入了作者主观情感的客观物象,它渗透了作者的审美意识和人格情趣,一般来说,在创作时,诗人都会借助客观事物来抒情言志,化客观事物为意象。意象是局部的、具体的、饱含诗人情感的。如刘禹锡的《乌衣巷》“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”中涉及到的意象有:朱雀桥、野草花、乌衣巷、夕阳、燕子等。柳永的《雨霖铃》中“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月”中的“柳”是哀婉凄切、恋恋不舍的离别意象,还有“残月”是清冷、离散、怀人的意象。还有王维的《山居秋暝》:“空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留”这首诗中的意象有很多:“空山”“明月”“清泉”“山石”“竹林”“浣女”“莲叶”“渔舟”这一个个自然物象摄入诗人大脑,加入了其主观感情,就构成了一个个生动鲜活的意象。[3]学生在能够把握诗词意象之后,教师也可以为学生播放名家诵读诗词的视频,让学生感受名家诵读的风采,然后学生集体朗读诗歌,经过几次反复诵读,学生对诗词概貌有一个初步的了解。

二 第二个境界是读情品意境阶段

即在鉴赏诗词中要品味诗词的意境美,朗读中要感受作者表达的情感,在诵读过程中读出感情。王国维在《人间词话》中说:古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界,其中第二种境界是“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,是指做学问成大事业者为了实现自己的目标或理想需要不断追求,劳心费神,努力付出,达到了忘我的境界以至于自己都变得消瘦了都浑然不觉、无怨无悔。化用在鉴赏诵读诗词上也是需要一种不惧困难、锲而不舍的坚持精神:在对诗词概貌有个初步了解的基础上,教师要引导学生重点赏析诗词,反复诵读,把玩诗歌,品味诗词所营造的意境美,深入理解诗词的写作背景和作者的人生经历,以便学生对作品主旨有深入的把握,逐渐明白作者要表达的情感。

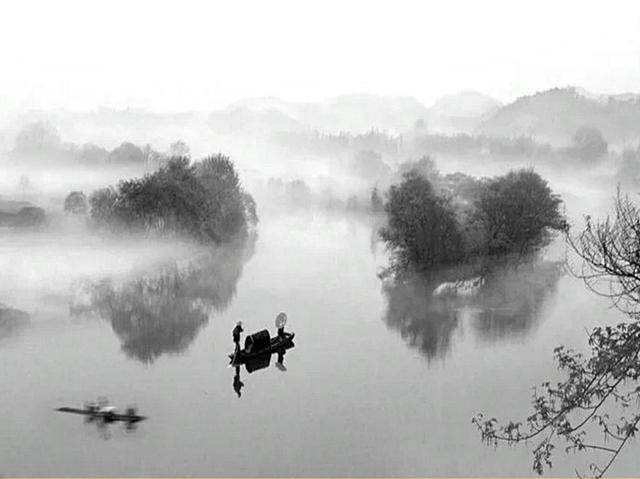

如何品味诗词的意境呢?意境就是诗人借助多种艺术手法,将多种意象巧妙组合而创造出来的一种情景交融、虚实相生、物我同感一种艺术境界。它通常指整首诗或几句诗所造成的境界。意象是构成意境的最小单位,意境是由一个个意象及其相互作用而形成的。[4,5]在杜甫的《登高》中由“急风、高天、猿、清渚、白沙、鸟,落叶、长江”等意象营造了一个萧瑟悲凉的意境,萧瑟悲凉的自然之秋与作者孤寂潦倒的人生之秋,甚至是国运衰退的家国之秋形成映照,更突显其“悲、苦”,那么我们在朗读这首诗时感情应该是慷慨悲凉的、诵读的声音是低沉顿挫的,有凄凉之感。

接着教师引导学生深入解读杜甫的《登高》:该诗作于唐代宗大历二年,即公元767年的秋天,当时的诗人杜甫已是56岁,年迈体衰,老弱多病,加之国运困顿,诗人杜甫流落到万里之遥的异乡夔州,既无亲朋又无好友,穷困潦倒,孤独一人在一个秋风萧瑟的重阳节登高望远,抒发了诗人韶华已逝、身世飘零的感慨和老病孤愁的悲凉之感。[6]学生在教师的引导和启发下,进行讨论,就能较为深入地把握住诗歌的主旨,理解诗人在诗中所流露的复杂情感。朗读时可以再次让学生感受名家诵读风范,然后学生根据自己对诗歌的理解,进行自由朗读,学生朗读节奏的轻重缓急会随着诗歌情绪起伏和环境的变化而变化,读得慷慨悲凉、抑扬顿挫。教师对学生的个性化诵读进行评价优选,然后对学生中朗诵优秀者进行配乐诗朗诵,让全班学生感受到诗歌的意境美,进入到诗歌所表现的意境之中,读出感情,读出韵味。

按照王国维的说法,意境非独谓景物也,喜怒哀乐亦人心中之一境界,故能写真景物、真感情者谓之有意境,否则谓之无意境。王国维先生在《宋元戏曲考》中说:文章之妙,亦一言以蔽之曰:有意境而已矣。何谓之有意境?曰:写情则沁人心脾,写景则在人耳目,述事则如其口出是也。古诗词之佳者,无不如是。意境又分“有我之境”和“无我之境”:“有我之境”,以我观物,故物皆着我之色彩;“无我之境”,以物观物,故不知何者为我,何者为物。如陶渊明的《归园田居》中“采菊东篱下,悠然见南山”中那种怡然自得,物我两忘的“无我之境”则是意境之高格。李清照的《一剪梅》中“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”则为“有我之境”,词作营造出一种思念之情萦绕心头挥之不去的意境美。

三第三种境界是读心悟意蕴

感悟诗词要表达的意蕴,要读懂作者的思想和心灵,与作者达成一种心灵的共鸣,读懂诗词的言外之意,感悟诗词独特的意蕴美。正所谓:言有尽而意无穷。这是一个比较高的审美境界,不仅需要有诗歌鉴赏的基本知识和能力,更需要有一种对人生的体察和感悟,需要一定的人生阅历和人生积淀方可达到。王国维在《人间词话》中说:古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界,其中第三种境界是“纵里寻他千百度,蓦然回首、那人却在灯火阑珊处”,是指做学问成大事业者经过苦苦地追求,不断磨练、不断探索,忽然顿悟,获得了成功。化用在诗歌鉴赏诵读中也是如此,需要不断诵读诗歌,反复鉴赏玩味,感悟诗词意蕴,体会作者的思想和灵魂,加之自己人生阅历的增加,在某个合适的时机豁然开朗,真正读懂了作者那颗心,品味出诗词所蕴含的那种咀嚼不尽的韵味。

何为意蕴?诗词的主题和意蕴有何不同?主题(也称主旨)是作品的总体的思想意义,意蕴是指作品的各种意义和意味的总和;主题具有明确性、可言说性,意蕴有时具有不可言说性;主题更多的是作者所要传达的意旨,意蕴更多的是读者从作品中领悟到的意义;主题有正副、主次之分,意蕴有表层意义和深层意义之分;主题具有时代性、阶级性,意蕴具有超时代、超阶级性。可见意蕴是指蕴含在作品中的各种情思、意趣、风骨、灵魂、韵味等,它更多地依赖读者的审美能力,有时读者对作品意蕴的探究甚至超过了诗词作者的思想和情感境界,从而体现出读者极大的主观能动性和创造性。

可见理解诗词的主题对基础较好的高、中职学生来说还是可以实现的,而感悟诗词意蕴则需要读者较强的审美感受能力和读者比较厚重的人生阅历,这是一个可遇而不可求的境界。学生需要大量诵读古诗词,反复鉴赏玩味,“纵里寻她千百度”,把无声的文字变成有声的语言,读出诗词饱含的感情,“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,某一天,豁然开朗,读懂了作者的思想和心灵,触及诗人灵魂的深处,情感产生了共鸣,品味出诗词的意蕴,如出自己之口,如出自己之心,反复咀嚼,令人回味无穷。如李煜的《虞美人》,我们在鉴赏朗读“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的时候,你能否理解南唐后主一朝沦为阶下囚的悲哀、无奈、痛苦,那种巨大的人生落差谁能体会得到呢?谁又能真正听懂那颗寂寞痛苦的灵魂在无力地呐喊呢?再如苏轼的《定风波·南海归赠王定国侍人寓娘》中“万里归来颜愈少。微笑,笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好,却道,此处心安是吾乡。”词作反映了苏东坡历经宦海沉浮后对人生的一种深刻感悟:人生求名、求利,其实最终求的是内心的安宁和平静。当你找到安身立命的方法,也就不会去向外界追求过多,心安之处,即是吾乡。词作这种观照自我和观照人生的深层意蕴只有经历人生起落或洞明世事的人方能体悟,对于年少的高、中职学生来说,则需假以时日,有一定的人生积淀和阅历后才能品味该词作的意蕴美。还有马致远的《天净沙·秋思》“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯”,短短28字,言简意丰,语言凝练,结构精巧,意蕴深远,激起了一代又代游子孤旅的共鸣,令人回味无穷,故被誉为“秋思之祖”。

四 结语

诗词鉴赏和诵读是一个相辅相成的过程,在鉴赏诗词的过程中离不开大量的诵读诗词,而在反复诵读诗词的过程中也是鉴赏能力逐步提升的过程,正所谓鉴赏中有诵读,诵读中有鉴赏。古诗词鉴赏诵读的三个境界是逐层递进的,作为高中职学生能达到前两个境界即可,第三个境界需要具备一定人生积淀和人生阅历方可实现。

参考文献

[1]王国维.宋元戏曲史[M].北京:中华书局,2010年8月.

[2]王国维.人间词话[M].上海:上海古籍出版社,2008年5月.

[3]上海辞书出版社文学鉴赏辞典编篡中心编.唐诗宋词鉴赏辞典[M].上海:上海辞书出版社,2017年4月.

[4]周秀萍.文学作品的主题和意蕴[J].湘潭大学社会科学学报.2001(02):41-43.

[5]任宇飞.文学作品朗诵中意蕴表达的实现[J].新闻研究导刊.2014(06):151+159.

[6]基于教育心理学的古诗词吟诵教学研究[J].教育现代化.2016(23):141-142.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9884.html