SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:“互联网+”背景下广西产业发展出现产业数字化和数字产业化齐头推进的趋势。当前,广西高校与“互联网+”相关的专业设置存在缺乏整体规划、研究生教育专业布点稀少、新兴交叉本科专业匮乏、专科专业布点失衡及人才培养质量较低等问题,无法满足广西推进“互联网+”行动的人才需求。广西应采取加强“互联网+”相关专业建设的整体规划、大力发展相关研究生专业、推进本科专业交叉融合、重点提升专科专业人才培养质量等策略,优化“互联网+”相关专业结构,提升高校人才培养对区域产业发展的支撑力。

关键词:“互联网+”;产业结构;区域高等教育;专业结构

本文引用格式:李东航.“互联网+”背景下广西高等教育专业结构调整研究[J].教育现代化,2019,6(33):103-105.

当前,大力推进“互联网+”行动,利用物联网、大数据、云计算等新兴技术改造传统产业,大力发展新兴产业和新业态,已经成为我国转变经济发展方式,升级产业结构的重要战略。广西政府部门也出台了专门方案,积极推动“互联网+”行动。可以预见,广西区域产业发展将迎来新的机遇和挑战,从而要求广西高等教育在专业结构上做出针对性的调整。因此,深入分析“互联网+”背景下广西产业的发展趋势,厘清当前广西高等教育专业结构存在的问题,进而提出调整优化策略,对于提升广西高等教育人才培养与产业发展需求的契合度,为广西深入推进“互联网+”行动提供人才支撑,具有重要的现实意义。

一“互联网+”背景下广西产业发展的趋势

(一)产业数字化

产业数字化即“利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造,提高全要素生产率,释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。”[1]2015年7月,国务院出台《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,提出到2025年,我国要基本完善网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系,初步形成“互联网+”新经济形态。为了贯彻落实中央的决策部署,2016年3月,广西壮族自治区人民政府发布《关于印发广西积极推进“互联网+”行动实施方案》,通过实施“互联网+”智能制造、“互联网+”现代农业、“互联网+”高效物流等重点项目,培育一批“互联网+”龙头企业,建成以广西为核心,面向东盟、服务西南中南地区的互联网产业集聚区和示范高地。2018年5月召开的广西工业高质量发展大会明确提出要积极推动信息技术的广泛应用,开拓更多数字化应用领域。大力发展智能制造,重点推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家居、智能照明、可穿戴设备等产业化。构建工业互联网体系,推动“桂企上云”,上线运行广西工业云平台,加快实现全部规上企业上云[2]。

(二)数字产业化

数字产业化即通过信息技术的创新驱动,培育大数据、电子商务、云计算等新业态新模式,形成产业升级发展的新动能。大力发展数字经济是广西推进产业升级的重要突破点。《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出要以建设中国-东盟信息港为契机,培育和壮大移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术产业。广西编制的《中国-东盟信息港建设总体规划》提出,要重点打造信息港南宁核心基地、中马钦州产业园副中心以及桂林、柳州、北海、梧州等云计算、大数据、人工智能等数字经济特色园区。2018-2025年将建设90多个数字产业项目,总投资额近800亿元。虽然广西出台了一系列政策促进数字经济发展,但是现阶段,广西数字经济发展水平还相对落后。据腾讯研究院发布的《数字中国建设发展报告(2017年)》显示,2017年广西数字经济总产值仅占GDP总量的25%左右,低于全国32.9%的平均水平。广西数字经济发展还有巨大空间,数字产业化将是今后较长时期内广西产业发展的重要特征。

二“互联网+”背景下广西高等教育专业结构的问题

当前,国家和地方“互联网+”行动计划正推动广西加快产业数字化和数字产业化发展步伐。广西高等教育要紧跟这一产业新趋势,优化专业设置,强化大数据、云计算、智能制造等专业人才培养才能满足产业发展的人才需求。然而,目前,广西高等教育与“互联网+”相关的专业建设还存在以下突出问题。

(一)“互联网+”相关专业缺乏顶层设计,人才培养体系性偏弱

一是缺乏人才需求的科学预测。产业发展的人才需求是高校专业建设的出发点和落脚点。科学的人才需求预测是高校人才培养的重要依据。目前广西还没有开展针对“互联网+”背景下产业发展的人才需求预测工作,高校在开设相关专业时,缺乏系统全面的需求分析,导致专业设置的随意性强,与产业发展需求的契合度较低。二是缺乏人才培养的整体规划。目前广西政府部门还没有对与“互联网+”相关的人才培养进行专项的整体规划。在高校相关专业的区域布局、人才培养规模和层次结构缺乏系统性的前瞻设计,导致“互联网+”相关专业建设的体系性不高。

(二)研究生教育专业布点稀少,高端创新人才培养乏力

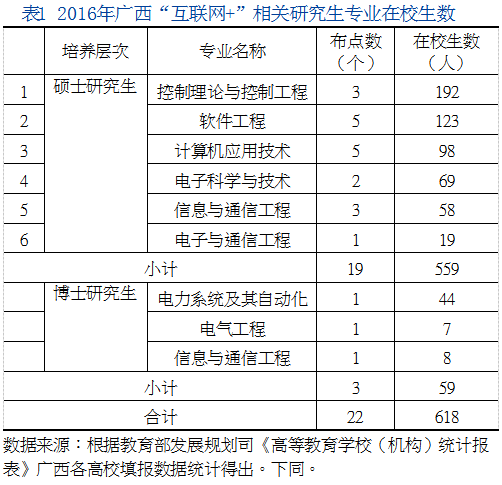

创新是“互联网+”浪潮推动下产业升级的根本动力。[3]新业态的产生并成长为经济发展的新支柱,需要在生产的技术手段和组织模式上进行颠覆性变革。[4]这种变革离不开人工智能、人机交互、信息传输和数据挖掘等创新性技术的有力支撑。而这些创新性技术的研发离不开高端创新人才的培养。2016年,广西高校与“互联网+”相关的博士研究生专业布点数仅有3个,在校生为59人;与“互联网+”相关的硕士研究生专业布点为19个,在校生为559人。总体上看,广西高校与“互联网+”相关的研究生专业布点数和学生人数偏少,高端研发人才储备无法满足区域数字经济发展的需求。详见表1。

(三)本科专业中传统电子类专业居多,新兴交叉学科专业匮乏

2016年,广西高校共设置有“互联网+”相关本科专业点88个,在校生人数为24080人。其中,计算机科学与技术、电子信息工程、信息管理与信息系统、信息与计算科学、电子科学与技术等传统电子信息类专业布点数为73个,占82.9%,而物联网工程、智能科学与技术等新兴交叉学科专业布点数仅有17个,占17.1%。特别是,智能科学与技术专业只有1个专业点,在校生人数为197人(详见表2)。本科层次人才是推进“互联网+”行动的中坚力量。广西高校与“互联网+”紧密相关的新兴专业设置的匮乏将导致广西“互联网+”行动计划推进面临人才瓶颈。

(四)专科专业布点失衡,人才培养质量有待提升

2016年,广西高校设置与“互联网+”相关的专科专业布点数有37个,在校生数为2711人,其中超过10个布点的专业为工业机器人和物联网应用技术专业,移动互联应用技术、智能产品开发等专业的布点数都在5个以下。广西“互联网+”相关专科专业布点呈现出明显的失衡状态,数字经济发展急需的专业人才如大数据应用技术、云计算技术与应用等专业布点偏少。此外,广西“互联网+”相关专科专业的人才培养质量与产业发展要求还有较大差距。相关专业基本处于初步发展阶段,在专业课程建设、师资队伍培养和实践教学体系建设等方面还较为薄弱,导致人才培养质量还无法达到产业发展要求。

三“互联网+”背景下广西高等教育专业结构的调整策略

(一)加强“互联网+”相关专业建设的整体规划

首先,教育和人力资源管理部门应该加强“互联网+”背景下产业发展的人才需求的研究和预测。可以通过购买服务的方式,由第三方机构对广西推进“互联网+”行动所所需要的人才的规模、层次和学科专业类别进行系统全面的调研分析,定期发布人才需求预测报告,为高校开展相关专业人才培养提供参考;其次,政府主管部门应该在分析人才需求趋势的基础上,组织制定广西高等教育推进“互联网+”行动人才培养专项规划,对“互联网+”相关专业的专业设置、区域布局、人才培养规模和层次做出整体规划,引导广西高等学校适应产业发展新要求,优化专业结构,改革人才培养模式,提高人才培养质量。

(二)大力发展“互联网+”相关研究生专业

广西高校应通过自主培养和联合培养结合的方式,扩大“互联网+”相关研究生层次人才培养。一方面,提高自主培养能力。建议启动广西高校推进“互联网+”行动高端人才培养工程,遴选具有较高学科专业基础的高校作为重点培养基地,投入专项经费,推动高校整合资源,重点建设人工智能、大数据等研究生学位授权点,扩大相关专业的专业学位研究生培养规模;[5]另一方面,可通过广西高校与区外高水平高校联合培养或委托区外高校培养的方式,按照“不求所有但求所用”的思路,聘任区外权威专家任讲座教授、兼职导师,利用区外高校学科平台,夯实广西高校“互联网+”相关专业高端人才培养的资源条件,为广西推进“互联网+”行动培养更多的高端人才。

(三)大力推进“互联网+”相关本科专业的交叉融合

“互联网+”背景下,云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术的广泛应用,将催生一大批新产业和新业态。产业发展将呈现出跨界融合的特征,对复合型人才的需求也将会日益增多。[6]一方面,广西高校应对传统的电子信息、机械制造、经济管理等专业进行改造升级,顺应产业发展的新趋势,将新技术、新理念融入传统专业。如机械制造专业可以融合大数据、人工智能、机器人等新技术,将之改革为智能制造专业;传统的物流管理专业可以将大数据、云计算等新技术引入专业课程体系和人才培养目标要求中,“跨界”培养复合型人才。[7]另一方面,广西高校应立志引领广西数字产业化,瞄准区域大数据产业、机器人产业等数字产业的发展趋势,加强与产业界合作,大力推动数据科学与大数据技术、机器人工程、人工智能等本科专业发展,努力打造数字产业人才培养高地。

(四) 注重提升“互联网+”相关专科专业的人才培养质量

目前,广西高职高专院校对“互联网+”行动推进下,产业发展对人才的新要求反应迅速。工业机器人技术、移动互联应用技术、大数据应用技术等专业成为近年广西高职高专院校的热门新设专业。一方面,从整体上提升了此类院校专业结构与产业结构的契合度,但另一方面也存在着盲目跟风、重复建设的问题。一些院校不顾自身建设基础,在专业设置上只求热门不求质量,导致一些“互联网+”相关的专科专业出现过热现象。因此,广西教育主管部门应该加强此类专业设置的宏观指导,通过发布相关专业设置布点预警,指导高校理性分析自身基础,科学设置专业。同时,应该激励已经设置“互联网+”相关专科专业的院校,把工作重心转移到提高人才培养质量上来,建立校企共建专业长效机制,深化人才培养模式改革,为广西“互联网+”行动培养高质量技能人才。

参考文献

[1]习近平:自主创新推进网络强国建设[EB/OL].[2018-04-21].http://www.xinhuanet.com/politics/2018-04/21/c_1122719810.htm.

[2]陈贻泽等.全区工业高质量发展大会在南宁召开[EB/OL].[2018-05-29].http://gx.people.com.cn/n2/2018/0529/c179430-31638369.html

[3]何宏庆.互联网金融背景下高校复合型金融人才培养探究[J].教育理论与实践,2018(33):14-17.

[4]许可,秦锐.互联网+下的产业大变局:赢战产业互联网[M].北京:人民邮电出版社,2015:17.

[5]孟亚君.移动互联网对高等教育人才培养的影响研究[J].人才资源开发.2015(22):20-24.

[6]黄靖.“互联网+”背景下高校人才培养特色[J].中国高校科技,2017(2):23-25.

[7]叶春晓,朱正伟,李茂国.融合创新范式下的工业互联网人才培养研究[J].高等工程教育研究,2018,(05):65-70.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9554.html