SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:利用“互联网+”理念进行共享型课程资源和教学平台建设,可以创建互动式的学习场景,夯实学生的理论知识、增强学生的动手能力,提高学生的学习参与度。文章将以计算机专业课程为例,对“互联网+”背景下知识共享型课程的教学传导机制进行研究与探索。

关键词:互联网+;知识共享;教学路径;教学资源

本文引用格式:万红新.“互联网+”背景下知识共享型课程的教学传导路径研究[J].教育现代化,2019,6(28):213-215.

“互联网+”时代下的课程教学具有更广泛的含义,在教学理念、教学形式和教学内容上与传统教学都有很大的区别。教学理念强调互联网思想中的共享、众包和众智等思维,教学形式可以利用互联网各种软件工具,教学内容可以采集互联网上的海量教学资源。随着互联网的应用和普及,“互联网+”教育在课程教学中的作用日益彰显。在一些和互联网相关的专业课程教学中,“互联网+”可以为这些学科提供丰富的、分享式的教学资源和教学平台,克服单一课程教学的视野局限,极大程度的提升教学过程中的融入感和体验感。本文将探索如何利用“互联网+”的共享资源,设计符合式、生新型互动关系的教学模式,并对教学模式进行实证研究。

一主要问题

目前的计算机专业课程教学中,没有充分理解“互联网+”的基本思维和框架,对于如何应用“互联网+”进行课程建设和改革,没有科学的指导原则和建设理念。在知识的传播过程中,仅仅利用互联网技术进行资源获取是不够的,应该将“互联网+”理念和思维贯穿于整个教学过程,建立有效的教学传导路径,将课程教学有效地融入到“互联网+”。主要存在的问题有:

(一)教学资源利用的渠道单一。资源的获取还停留在教师提供、学生被动接受的方式上。学生对于教学资源的挖掘能力没有充分利用,也没有相应的机制进行教学资源的深度挖掘。

(二)课程知识传播方向单一。教学内容的教授还是以教师为核心,发散式的传播给学生。没有建立学生共享节点,鼓励学生进行自发式知识共享和传播。

(三)课程教学缺乏多样性和个性化。“互联网+”极大地丰富了教学形式和内容,要充分应用互联网平台,使课程教学呈现多样性,同时学生可以自主利用互联网,实现个性化学习。

二相关研究

李小涛等(2016)[1]分析了“互联网+”时代下教育建构与重组的新方式,STEAM(Science,Technology,Engineering,Arts and Mathematics)教育到创客教育的迁移提供了有利环境。STEAM教育强调学习者通过项目学习来完成学业,获得知识与技能,同时获得创新能力的培养。“互联网+”将学习场所拓展到传统学习场所以外的空间,本质上深化了从培养简单学科素养到综合素养的转变,实现了从培养项目学习能力到培养创新能力的转变;张岩(2016)[2]分析了“互联网+”对教育资源、教育机构、学习模式和教学模式等教育要素带来的深刻影响,并由此带来教育理念的改变。认为未来的“互联网+教育内容”将重在探索以课程设计为核心,集成整合各类优质教育教学资源,构建教育资源的网络超市,为社会提供多层次、高品质的公共教育服务;毕冉(2015)[3]分析了传统课堂教学与互联网的结合可以拓展教育的时间和空间,更有利于教学质量的提高,但同时也给教师的课堂教学活动、数据处理能力、信息采集和有效利用等带来了挑战。并给出了相关对策建议:转变教学理念、更新知识结构、改变教学模式以提高课堂教学能力;培养数据意识、掌握数据处理技术以提升数据操控能力;增强挖掘、整合、利用信息的能力以培养数据素养;张韵(2017)[4]提出了规模学习、跨界学习、定制学习、众创学习等新型交互式学习方式,推进“互联网+”背景下学习方式的转型与优化;陈一明(2016)[5]分析了“互联网+教育”的本质形态,阐述“教”与“学”新思路,探讨了互联网技术、互联网思维与高等教育规律结合的智能化教学环境建设;吴媛(2016)[6]分析了“互联网+教育”的特点及内涵,并对“互联网+教育”环境下的课堂教学模式进行设计及应用;董兆伟等(2015)[7]指出在“互联网+”背景下的新型学习方式具有个性化、交互性和开放性等特征,从顾客满意理论的角度进行IP(Individual Property)、师生个人价值、孵化成功、GPS(Germinate,Panoramic,Salient)原则等五个方面分析“互联网+”对教学者和学习者的影响,深入分析了“互联网+”教学思维的关键内涵;孙田琳子等(2017)[9]提出了一SOHO(Small Office/Home Office)新形态学习模式,学习者可以以一种自由、弹性和自主的方式进行学习。

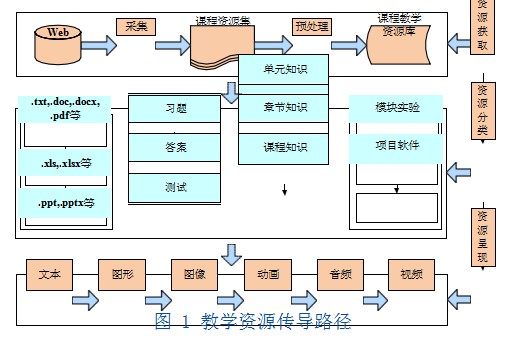

(一)“互联网+”共享式教学资源的获取与呈现

互联网上具有丰富、开放和动态的教学资源,如何获取其中有效的资源用于实际的课程教学,是需要解决的关键问题;如何以生动的形式呈现包括教学大纲、考试大纲、实验大纲、教学日历、教学课件、习题集及答案和试题库及答案等丰富的教学资源,也是需要解决的关键问题。

(二)“互联网+”教学资源传导

1.教学资源的丰富性和开放性。在“互联网+”基础上,结合课程的教学实际,可以进行包括大纲、课件、实验和题库等教学资源建设。

2.实时更新教学资源库。“互联网+”课程资源的更新是非常迅速的,可以及时跟踪课程的最新动态变化,利用动态资源对课程资源库进行更新,保持教学资源的新颖性。

3.鼓励学生深度参与教学资源建设。一些优秀的学生往往不满足于浅层的课程资源挖掘,适当鼓励他们进行课程资源的深网挖掘,提高课程学习的参与度和积极性。

4.资源传播的个性化。利用互联网教学平台的学习记录功能,可以了解不同学生的学习进度和学习能力,根据不同学生的学习特点,差异化地进行[8]学习指导和资源推荐。

5.教学资源传导的畅通化。可以充分利用多媒体技术、网络技术和通信技术,实现教学资源传导的无障碍化。

教学传导路径结构如图1所示:

(三) 课程教学传导路径

1.知识共享式教学平台设计。一方面教师将核心知识传播给学生,另一方面学生和教师可以分享教学内容,实现课程教学的共享机制。

2.多样化、多模式和交互式课程教学。教学形式和内容基于“互联网+”,可以多样化呈现。可以展开以教为主、以学为主以及教学结合等多种模式教学,在教学过程中利用课程平台进行交互式教学。

3.教学传导的个性化。学生可以通过在线学习,发现自己的不足,针对性地进行强化训练。教师可以有目的地进行学习推荐和资源推送,满足不同学生的学习要求。

4.教学路径设计充分利用“互联网+”。教学平台的构建充分考虑“互联网+”框架和思维,兼顾学生的共性和个性,知识的传导要实现共享式互动。

四 教学实践

从2017年开始对“互联网+”的知识共享式教学模式进行实践,取得了较好的教学效果,体现在以下几个方面:

(一) 学生的课程建设参与度不断提升

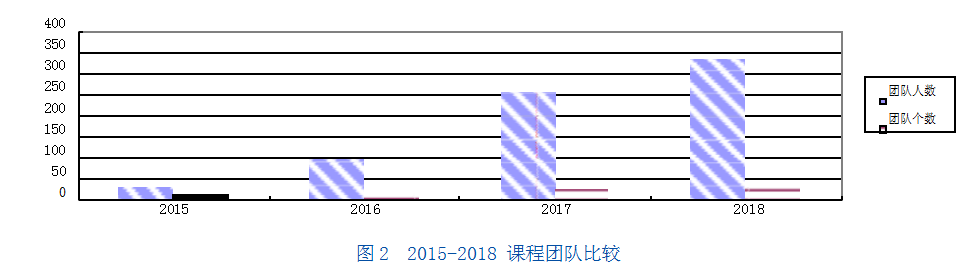

成立了《高级语言程序设计》课程项目开发团队。团队以项目为驱动,以开发小组为单位,学生分组参与到项目开发中来。项目开发极大地激发了学生的学习兴趣,为后期的毕业设计打下了基础。2015-2018年项目团队人数、团队数目比较如图2所示,从图中可以看出2017年以来学生的课程参与热情迅速增长。

(二) 学生项目开发能力不断加强,学科竞赛成绩稳步提高

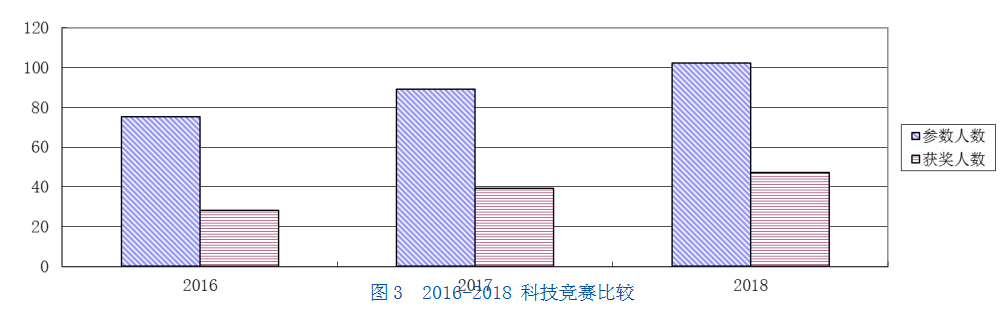

学生参加各级竞赛的积极性得到提高,竞赛规模逐年递增,成绩逐年提高。2016年获得各类科技竞赛奖励12项,2017年获得各类科技竞赛奖励28项,2018年获得各类科技竞赛奖励39项。2016-2018年科技竞赛具体比较如图3所示,从图中可以看出2018年参赛的人数和获奖人数都有很大提高。

(三) 师、生互动关系得到明显改善

“互联网+”具有极度丰富的教学资源,教师和学生可以共同进行教学资源的浅层和深层挖掘。“互联网+”的知识共享同样可以促进教师和学生之间的互动建设,教师可以作为知识传播源点,同样学生也可以作为知识传播网中的重要节点。在教学评价中,也引入“互联网+”众包思维,鼓励学生个性化学习和团队协作相结合。

五 结论

基于“互联网+”思维,设计了新型的知识共享式教学传导路径,并以《高级语言程序设计》课程的教学进行实证研究。利用“互联网+”丰富、开放和动态的教学资源吸引学生。网络教学资源是开放的,课程学习资源是共享的,并且课程资源是动态更新的,可以吸引学生和调动学生学习的主动性。基于“互联网+”的共享式教学模式可以实现教学资源的优化配置和整合,一方面互联网极大地释放和拓展了教学资源的作用和价值,另一方面互联网联通一切的特性可以实现各类教学资源的整合。

参考文献

[1]李小涛,高海燕,邹佳人,万昆.“互联网+”背景下的STEAM教育到创客教育之变迁——从基于项目的学习到创新能力的培养.远程教育杂志,2016(1):28-36.

[2]张岩.“互联网+教育”理念及模式探析.中国高教研究,2016(2):70-73.

[3]毕冉.“互联网+课堂”背景下高校教师职业能力面临的挑战及对策.现代教育管理,2015(12):50-55.

[4]张韵“.互联网+”时代的新型学习方式[J].中国电化教育,2017(1):50-57.

[5]陈一明.“互联网+”时代课程教学环境与教学模式研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2016,41(3):228-232.

[6]吴媛.基于“互网+教育”技术的翻转课堂教学模式研究[J].中国成人教育,2016(22):93-96.

[7]董兆伟,李培学,李文娟.“互联网+”时代的新型学习支持服务体系构建研究[J].远程教育杂志,2015(6):93-98.

[8]李芒,周溪亭,李子运.“互联网+”时代高校教师的教学新理念[J].中国电化教育,2017(2):1-4.

[9]孙田琳子,张舒予,沈书生.SOHO式学习:“互联网+”时代下的学习新形态[J].中国电化教育,2017(2):13-19.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9224.html