SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:高等农业院校强大的农业特色背景是满足现代信息化农业发展的有力支撑。农业信息化建设需要一批高素质的农业信息化创新型人才。本文提出了“4+1+(X)”人才培养模式,建立起农业高校和涉农企业联动、信息化优质资源共享、教学与实践紧密结合的农业信息化创新人才培养新模式。

关键词:农业信息化;创新人才;培养模式

本文引用格式:侯丽新,等.农业信息化创新型人才培养模式的研究与实践[J].教育现代化,2019,6(24):23-25,32.

2006年,国务院办公厅《2006-2020年国家信息化发展战略》文件中强调“提高国民信息技术应用能力,培养信息化人才,壮大信息化人才队伍,以信息化项目为依托,培养高级人才、创新型人才和复合型人才”。2017年,中央一号文件《关于深入推进农业供给侧结构性改革、加快培育农业农村发展新动能的若干意见》中指出“强化科技创新驱动,引领现代农业加快发展,加强农业科技研发”,充分体现出推进农业信息化建设,加快培养相关领域的人才,已成为现高等农业院校面临的重大课题,得到党和国家的高度重视。

信息类专业现有的课程体系与现代农业技术的需求严重脱节,农业信息化人才培养模式不健全;相关工程信息类课程资源分散不统一,不能多角度有效共享交叉课程;“双师型”教师队伍建设整体质量提升机制问题,逐渐形成了部分“短板效应”,造成了农业院校培养的学生不能完全适应社会发展的需要。因此,农业信息化创新人才的培养模式和涉农企业协同实践育人理念逐步引起人们的关注和重视。

多年来,教育工作者从课程体系、实践教学、团队建设、学习兴趣等方面,为服务现代农业培养创新型人才献计献策。通过实施层次化实验教学、综合性实验教学、科研项目研究,探索创新型农业信息化人才培养模式[1]。以培养学生实践创新能力为目标,对农业信息化专业课程体系进行优化,增加实践课程比例,解决了农业科学理论与信息技术应用脱节问题[2]。高职农业院校为培养农业信息化技能型创新人才,调整了专业人才培养目标,将农业工程案例融入教学内容,组建了“教学+科研+服务”相结合的团队[3]。曹丽英等人通过方法培训、实践实训,构建了具有农业特色的创新实践教学模式,以满足农业信息化人才培养的需要[4]。李士军等人通过加强教育规划引导、营造适宜学习环境、提供自主选择机会、改变教育教学理念、开展各类创新竞赛等方面,提高学生学习兴趣,培养科技创新精神[5,6]。

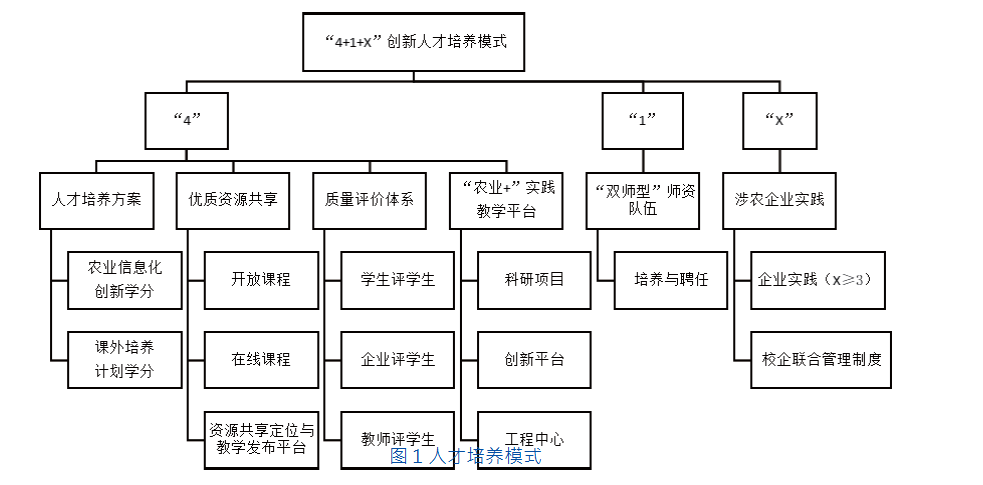

本文构建了农业信息化创新人才“4+1+(X)”的培养模式,如图1所示。通过人才培养方案、优质课程资源建设、全方位创新人才培养质量评价体系、信息化“农业+”实践平台,提高了人才培养质量和完善评价体系。通过培养和聘任相结合的“双师型”师资队伍建设机制,提高团队的实践育人能力和水平;通过汇集高校和社会优质教育资源,拓宽校外实习基地,将社会资源优势转化为教学优势。

一人才培养模式中“4”的实现方法

(一)制定有效的创新型人才培养方案

通过整合学校教学和科研资源,将“农业信息化创新”课程2学分和“课外培养计划”6学分列入培养方案。工程实践训练不低于35学分,第一课堂与大学生创新有机融合,进一步优化人才培养方案。

(二)加强优质资源共享的信息化课程建设

遵循“一个集成、二个模式、三个统一”的思想,构建信息化时代背景下课程教学新范式。一个集成:即按照“线上和线下集成”,整合各类资源并共享。依托省级在线课程《模拟电子技术》,校级在线课程《计算机组成与原理》、《电路分析》的建设,并搭建《基于Android的校园资源共享系统定位与发布教学平台系统》平台,科学策略分配课程资源并调适课堂教学时间比例,多角度交叉的将农业信息化教学融合到课堂教学中。二个模式:即按照“有效教学BOPPPS结构,翻转课堂”两个模式设计教学体系新方法。基于国际先进的BOPPPS有效教学模式,开设校级开放课程打造课堂教学环节新体验,参与互动教学的新坐标,提高学生创新实践能力。课题组成员2017年获得由加拿大颁发的ISW(有效教学工作坊)国际认证资质。三个统一:即按照“创新思想统一、平台建设统一、内外交叉统一”设计安排知行合一的教学新模式。围绕信息类交叉课程创新模式建设过程中出现的质量问题进行研究,着重分析教学及质量、知识体系及模式、创新模式及实践。

(三)构建全方位人才质量评价体系

建立教师、企业、学生共同参与的教学实践质量评价方法,通过每学期对在校生问卷及网上反馈、跟踪典型毕业生征求建议、毕业生工作单位调查、定期组织校内外专家评价等方法,建立全方位的人才培养教学质量评价体系,确保人才培养适应社会需要。该评价体系采用“教师--学生、企业--学生、学生--学生”的模式进行评价,比例分别为70%、20%、10%,如图2所示。此模型可以实现人才培养的考核评量,并对创新人才的质量评价有一定参考价值。设立人才培养教学督学委员会,确保培养人才质量评价真实有效落到实处,并起到示范引领作用。

(四)搭建“农业+”实践教学平台

为更好地实现农业信息化平台的规划建设,充分发挥平台的示范、辐射和指导作用,专业教师与学校其它涉农学院联合申报项目,打造卓越工程师优秀群体,塑造一批农业信息化的社会引领人,使其成为科学研究的平台、成长的阶梯和引领辐射的中心。通过“农业+科研项目”,将农业类科研项目适当的引入到课堂,通过项目的任务及设计,培养本科生创新意识及实践动手能力,逐渐形成教学辅助科研,科研促进项目提升的局面。

学校建立了大学生科技创新基地,搭建“农业+创新平台”,营造有益于培养学生创新能力的学习氛围和环境,为学生创新提供必备的基础条件。信息技术类专业学生参加的竞赛有:“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国/全省大学生电子设计竞赛、全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛、全国/全省大学生数学建模竞赛、全国大学生物联网设计竞赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、ACM国际大学生程序设计竞赛、全国大学生物联网设计竞赛等。这些赛事锻炼了学生的实践能力,培养了一批有创新创业精神的学子。

学院积极建立与农业信息化相关的工程中心,通过“农业+工程中心”,为教师和学生提供科研条件,引导学生自主创新。目前已建成6个工程实践中心,包括吉林省藜麦工程研究中心、吉林省信息技术与智能农业工程研究中心、农业物联网科技协同创新中心、吉林省物联网工程技术研究中心、吉林省智能环境研究中心、吉林省生物信息学研究中心。

本专业学生的创新实践能力得到明显提升。5年来,学生在省和国家举办的电子设计、传感器设计、“挑战杯”等竞赛中,取得省级、国家级大学生科技创新奖项200余个,位居学校科技创新之首。其中,“吉林农业大学农业信息化科技创新团队”被评为国家级大学生“小平科技创新团队”;“多功能EPS板材切割机”获得“挑战杯”竞赛国家级金奖;“启元电子科技有限公司”获得“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛国家级铜奖;“iRemember智能药盒”获得国际大学生iCAN创新创业大赛国家级二等奖。

二建设“双师型”教师队伍

采用培养与聘任相结合的机制,建设“双师型”教师队伍。通过校企合作的实训基地,大学生技能竞赛,提高教师实践动手能力、解决实际问题的能力;派教师到企业学习,参加企业或行业培训,同时选派优秀教师深入企业,与企业合作培训,提供技术支持和指导,建立长期合作关系。定期举办农业信息化相关知识讲座,根据国家政策研究创新人才能力培养的课程体系,并通过多媒体手段宣传和学习。

聘任农业信息化专家定期指导和培训,农业信息化专家由校内交叉学科专家、校外涉农企业专家、信息技术领域专家构成。目前已聘任国家农业信息化工程技术研究中心主任赵春江院士、中国农业大学信息与电气工程学院教授李道亮为学院特聘教授,定期来院指导,为教师和学生带来农业信息化相关领域前沿信息。

三建立学校和涉农企业协同实践育人模式

(一)创立高校与涉农企业联合培养人才的模式

通过与涉农企业联合建立实践基地,在科技实践中培养人才,在人才培养中为社会服务,建立长期的产学研合作关系,把社会支持人才培养变成自觉行动,使社会资源优势转化为实践教学优势。架起学校与社会协同实践育人桥梁,使农业信息化创新人才的培养与实践教学优势充分结合。

与涉农企业建立长期稳定的合作关系,并要求学生从大二开始到涉农企业实践培训X次(X≥3),完成相关农业信息类岗位的实践要求。学生也可以作为志愿者参与企业举办的活动,实地交流学习。目前已经与长春农博园、美康人参责任有限公司、白山林村中药开发有限公司等多家企业保持长期合作关系。

(二)完善高校和企业联合培养的管理制度

建立优化教学管理、人员管理和学生管理的功能制度,分配专职人员来管理校企合作专项资金、监督校企合作事项,鼓励教师参与企业研发活动,完善企业参与优秀毕业生的评选办法。

四总结

通过整合学校教学和科研资源,以培养农业信息化领域创新人才实践能力、社会适应能力和持续发展为目标,以社会需求为导向,以整合资源、搭建平台、教师培养及质量评价的改革与创新为重点,以培养农业信息化创新人才为基础,建立起农业高校和涉农企业联动、信息化优质资源共享、教学与实践紧密结合的人才培养环境。

参考文献

[1]牛芗洁.服务现代化农业的创新型农业信息化人才培养模式探讨[J].现代农业科技,2013,(22):323-324.

[2]谢秋菊,朱景福,高军.以实践创新能力培养为导向的农业信息化专业硕士课程体系改革与探索[J].农业网络信息,2016,(7):119-121.

[3]成维莉,赵婷婷,毛林,等.高职农业院校为农业信息化培养技能型创新人才的探索与实践[J].黑龙江畜牧兽医,2015,(12):205-207.

[4]曹丽英,王明泉,于合空,等.以农业信息化特色为导向的创新实践教学培养模式的研究[J].计算机光盘软件与应用,2012,(17):22-23.

[5]李士军,李健,刘媛媛,等.大学生学习动力不足的原因与对策探索[J].产业与科技论坛,2015,14(12):194-195.

[6]李士军,徐艳蕾,刘媛媛,等.浅谈如何加强大学生科技创新精神的培养[J].统计与管理,2015,(6):89-90.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9016.html