SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:全英教育是否提升了学生的学习成绩?本文以标准化的中国大学六级考试成绩作为学习绩效的衡量指标,利用全英班分级考试对学生能否进入全英班学习产生的外生影响,根据断点回归设计的原理,研究了G大学本科全英教育对学生学习成绩的影响。研究发现相比接受非全英教育的学生而言,接受本科全英教育的学生普遍表现出更高的学习绩效。但具体来看,全英班分级考试中分数线附近的全英班学生,与成绩接近的非全英班学生相比,六级成绩并不存在显著的差异。这说明本科全英教育的受益者主要是高成绩水平的学生,全英教育并非对全体学生的学习成绩都有显著影响。这同时也意味着在研究全英教育的效果时,需要将学生自身的素质纳入分析的框架,否则会高估本科全英教育的效果。

关键词:断点回归;全英教育

在教育国际化理念的指导下,全英教学模式已在国内各大高校广泛采用实行。该模式要求学校将专业教育与英语相结合,除了增设英语课的数量和次数外,还可通过全英文教学、全英教材使用等多方面为学生创造良好的英语学习的环境与条件,从而使学生在提高专业知识水平的同时实现英语语言能力的大幅度提升。因此,学者们对全英教育的教学效果进行了分析。但已有文献主要集中在全英教育对教学提升作用的分析,以及对全英教学的设计方面的建议(孙晓琴和傅薇,2008;郭桂杭,2004)。蔡芸(2001)认为全英教学是一种浸泡式教学,全英教学减轻了学生的学习负担,同时让学生接触和学习国际通行的知识。

已有研究为全英教育对学生成绩的提升作用提供了经验证据。然而,现有关于全英教学效果的研究仍然存在两个不足。其一,大多局限于定性分析,多采用观察法、实验法、学生问卷法、语言教学理论佐证法等来衡量双语专业的教学效果,不可避免地存在主观性和人为性,因而很难在评价体系和结果上得到统一的意见。例如在分析全英教育对学生的学习绩效影响时,就其中教学条件这个指标的权重而言,胡金凤和王朝辉(2010)、孙晓琴和傅薇(2008)认为分别是0.1和0.12,并不是主导作用;但问泽霞和葛莹玉(2008)则得到的权重为0.51,认为教学条件才是制约双语教学效果的重要因素,其重要性甚至高于教学过程。以上争议,亟待使用更加科学合理的计量分析手段对全英教育的教学效果进行衡量。

其二,现有研究主要关注全英教育和学习绩效之间的相关关系,对于因果识别的研究很少。孙晓琴和傅薇(2008)采用因子分析方法,设定教师素质、学生素质、学生预期、教学管理、教学环境为一级指标,并进一步设置了12个二级指标和37个三级指标,用来衡量广东外语外贸大学双语教学的效果评价。常亮和刘中华(2014)首次采用计量方法对全英教育整体效应进行了实证分析,使用差分又差分方法的识别出全英教育对整体学习绩效的作用程度大小。以上研究均发现全英教学显著提高了学生的学习绩效和人才培养质量,具体体现在学生学习成绩的提高、继续深造就读知名学府比例提高,以及就业层次提高等方面。但以上研究的一个缺陷是存在内生性问题。因为进入全英班需要通过校内的选拔性考试,学生能够进入全英班意味着他们本身具有较强的学习能力和综合素质,而这种能力本身也提高了教学绩效。在这种情况下,我们很难从全英专业学生较高的绩效中分离出学生自身能力的作用和全英教育的作用,更无法对比其相对大小。本文采用的断点回归方法,通过比较分班成绩附近学生的学习绩效,消除了全英班选拔过程中体现出的内在能力效应,从而更加科学地评估全英教育对学生学习绩效的提升程度。因此,进行因果识别的主要意义在于,我们能从中识别出,到底是全英教育的教学模式提升了学生的学习绩效,还是由于学生自身能力导致的学习成绩较高。

本文将以G大学会计学院13级本科学生为样本,使用计量经济学中前沿的断点回归方法(简称RDD),分析全英教学方式下学生学习绩效是否提升,以及提升的程度和受益群体,进而为更好的完善和改进全英教学模式提供建议。使用RDD方法的优点在于,RDD方法是一种局部随机实验,可以避免传统的回归方法因内生性而导致的回归结果偏差,从而真实反映出变量之间的因果关系。并且,这种方法的假设条件更为宽松,不要求有关变量保持相互独立和服从特定的分布、通过清晰的图示法就可以观测其因果效应是否存在(Lee and Lemieux,2009)。

RDD方法在国内外教育研究中得到了不少的支持,国外学者如Leake and Lesik(2007)利用该方法评估了参与英语补习计划对大学一年级绩点的影响;又如,Dee and Penner(2016)利用断点回归方法评价了文化关联教学法的实际效果,为文化关联教学提升学习困难的少数名族裔学生的效果提供了基于因果性的严格评估。国内学者如王骏和孙志军(2015)根据断点回归设计的原理,研究了重点高中对学生学业成绩的影响。

一 研究设计

本文使用大学六级考试成绩作为衡量学生学习绩效的指标。学生的学习绩效主要体现在考试成绩上,纵观大学期间的考试,全国大学英语等级考试(College English Test,简称CET)是教育部主管的一项全国性、大规模的、标准化的考试,因此满足教育测量理论对大规模标准化考试的质量要求。

我们选择G大学会计学院财务管理专业大学三年级247名学生作为研究对象,其中全英班28人,普通班级219人。之所以选择大三年级的学生,是因为大三学生在大学期间基本已经参加过多次四、六级英语考试,并且六级考试对于G大学学生相比四级更具代表性和挑战性。而选择财务管理专业的原因有以下两点:首先,随着会计国际化的趋势,将财务会计知识与英语结合有很大的必要性,因此该专业的学生普遍具有一定的英语基础;其次,G大学在财务管理专业全英班和普通班级的课程设置中,两种班级的课程除了全英班使用全英教学外,其余非常相似。因此,学习能力接近的学生的CET六级考试成绩的差异,主要原因应该来自于全英教学的影响,这就构成了实现断点回归的前提条件。

断点回归方法(the Regression-Discontinuity Design approach,简称RDD)是指利用外生因素导致的变量的非连续性变动来识别因果效应。断点回归的基本思路在于:某个外在决定因素的存在使得解释变量出现了一个或者多个间断点,间断点附近的样本有非常强的同质性,因此通过利用间断点附近的样本就可以分析出变量间的因果联系。基于此,我们使用RDD方法分析全英教育对学生学习绩效的影响。因为是否接受全英教育是通过入校时英语选拔性考试实现的,该分级考试成绩决定了学生是否能够进入全英班。假设分数线(Score*)是75分,则分级考试成绩为75及以上的学生样本进入全英专业(处理组),而低于75分的学生样本进入普通非全英班(控制组),这种英语分级考试成绩构成了“间断点(Di)”。而在间断点左右两边的学生,即刚好达到全英班标准进入全英班学习的学生,以及差一点达到标准且未进入全英班学习的学生,其英语水平基本相同,无系统性差别。

实施RDD方法,需要满足以下两个适用条件:1、个体不能操纵外在决定因素(分级考试的分数线),以保证对解释变量(是否进入全英班学习)的分组是随机分组响;2、结果变量(六级考试成绩)在这个决定因素(分级考试的分数线)的断点上是非连续的,但是除了这个决定因素(是否进入全英班学习)之外,其他的控制变量(财务管理专业的课程教学内容、断点处学生的学习能力等)在间断点上必须是连续的,以保证回归的一致性。

本文的研究可以满足以上两个条件。首先,为了划分全英班和非全英班而实行的英语分级考试成绩分数线,是一种外在因素,是由全体学生的英语成绩决定的,单个学生的成绩不能够操纵这个“断点”的分数线,因此满足了第一个适用条件。其次,英语分级考试的成绩影响全英班和非全英班的分组,而财务管理专业的课程教学内容、断点处学生的学习能力等控制变量在断点两侧是相同的,满足连续性条件。

在这种条件下,对断点两边的学生(接受全英教育和非全英教育),采用六级成绩来衡量其学生的学习绩效。如式(1.1)所示,如果六级成绩在 处发生跳跃,造成成绩跳跃的唯一原因即为是否进入全英专业(Di)的处理效应。

为了估计此跳跃,我们采用精确断点回归(Sharp Regression Discontinuity)方法,即样本个体在断点处的处理效应完全取决于是否进入全英班学习,建立如下的实证模型:

我们采用非参数回归的方法来估计系数 δ 。该方法的优势在于不依赖具体的函数性质,且可以通过最小化均方误差来选择最优带宽,根据局部线性回归方法,我们最小化如下目标函数:

其中,K(*) 为核函数,断点回归一般使用三角核(triangular kernel),此估计量是一种“局部沃尔德估计量(Local Wald Estimator)”。除了前文所示的清晰断点方法之外,我们进 一 步 使 用 模 糊 断 点 回 归(fuzzy RegressionDiscontinuity)方法,即除了决定因素,断点区域的处理还受某些不可观察因素的影响。具体到本文来看,考虑到学生志愿等影响因素,可能存在即使分级考试超过了分数线也并未进入全英专业就读的情况。因此在清晰断点回归的基础上,我们将进一步采用模糊断点回归的方法来提供稳健性证据。其基本思想是在分数线附近,个体进入全英专业的概率有一个跃升,即存在不连续的跳跃,基于此来估计对因变量六级成绩的影响。对于模糊断点回归的实践,限于篇幅不再赘述,具体过程可见 Lee and Lemieux(2010)。

二 实证研究结果及分析

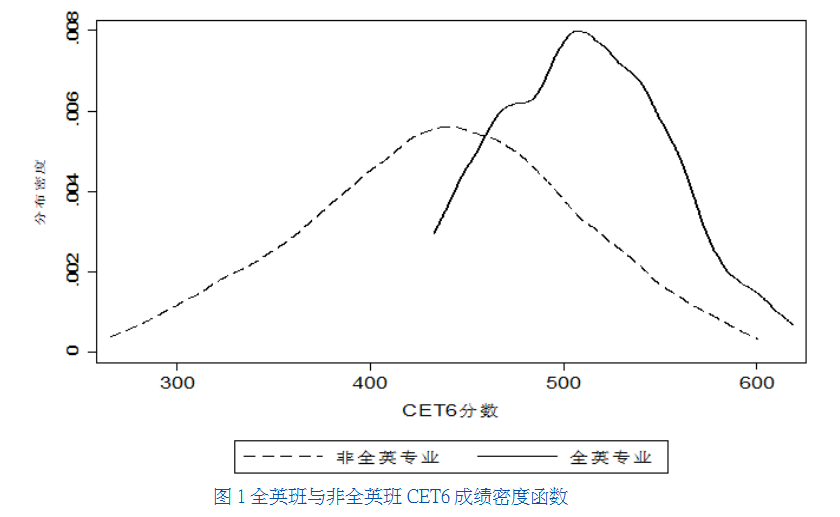

图 1 给出了广外 2013 级会计学院全英班(实线) 和非全英班(虚线)两种类型的班级学生 CET 六级成绩中位数在 440 分左右,而全英班学生的成绩主要集中在 510 分左右,多数集中在右侧,即成绩更高的位置。两者的成绩分布大约相差 70 分左右, 存在明显差异。由此可见,从整体而言,全英班学生的六级成绩相比非全英班学生更高。使用标准化的六级成绩作为学习绩效的衡量方式,对比全英与非全英专业的总分成绩和单项成绩(听力、阅读、写作),可以发现,全英专业的六级成绩总分平均为 508 分,要远高于非全英专业的 436 分,两者的差异为 71 分,且在 1% 的水平上显著。两个专业的差异主要体现在听力和阅读上,全英专业均比非全英专业高 30 分左右,鲜明地体现出全英专业教育在提升学生听、读方面的显著作用。

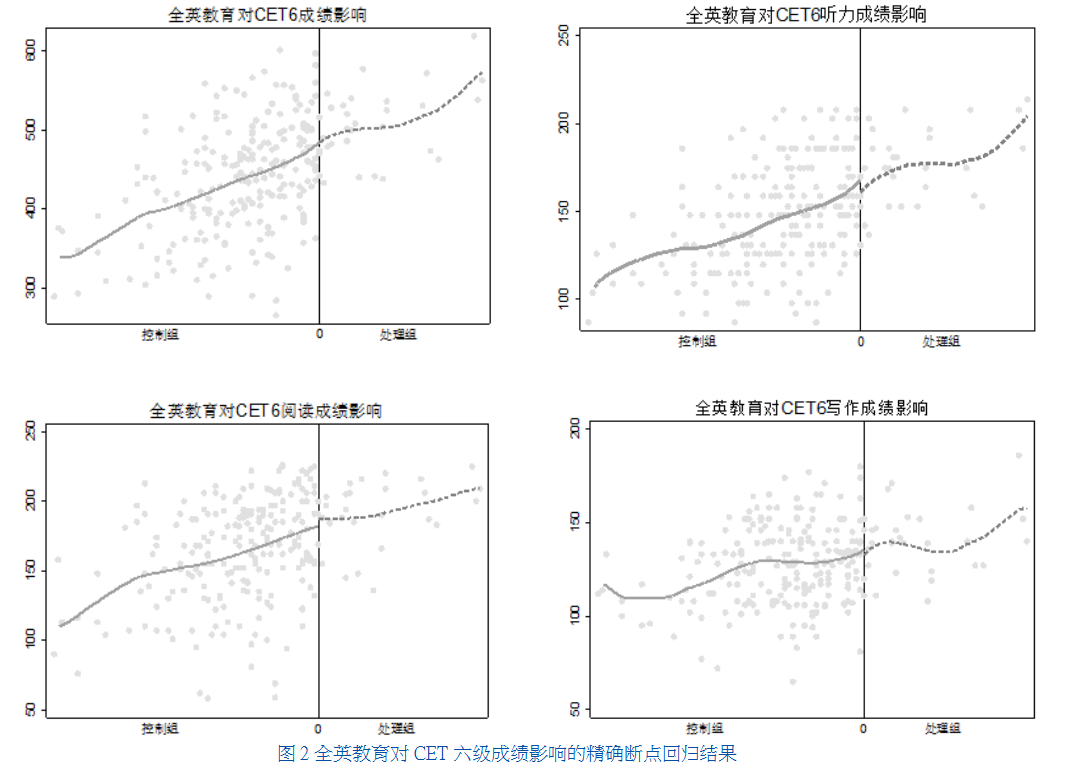

由此可知全英教学方式为学生提供了良好的英语语言文化氛围,从而提升了学生的语言输入输出能力,相比未得到全英语的学生表现得更为出色。进一步,我们使用图示法,报告清晰断点回归(Sharp RD)的结果。如图 2 所示,将全英班学生的六级成绩视为处理组,非全英班学生的六级成绩视为控制组的条件下,纵轴为六级分数,汇报了断点处两组学生的六级总成绩、听力成绩、阅读成绩及写作成绩的差异。

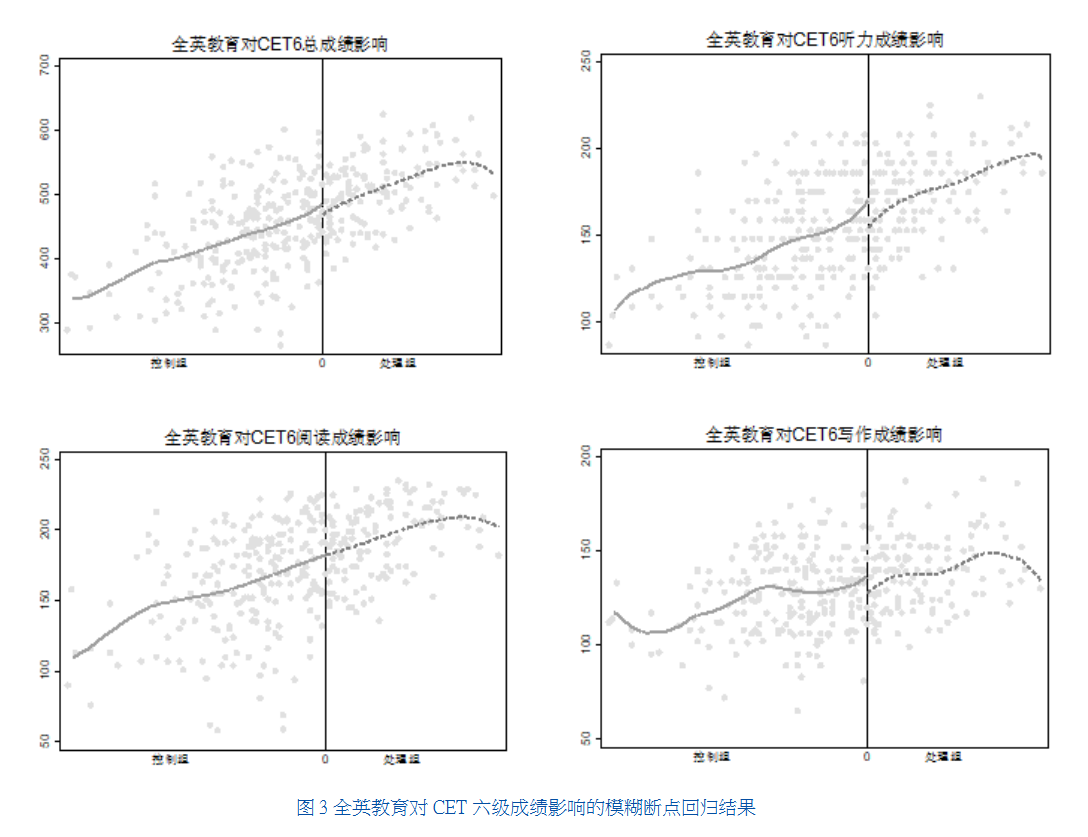

可以得到以下两个结论,第一,处理组即全英班学生的六级成绩,无论是总成绩,还是单项成绩,都普遍高于控制组非全英班学生的成绩;第二,分级考试中邻近分界点但处于右侧, 即英语分级考试成绩水平高于分数线但处于全英专业中较低位置的样本,与成绩接近的非全英班学生相比。在实施不同的教育方式后,六级总成绩基本没有发生跳跃,听力、阅读和写作成绩的跳跃幅度也非常低,这意味着初始英语能力基本相同的学生在接受全英教育方式后,其六级成绩表现并不存在显著差异。综上所述,全英班中高成绩水平的学生可以从本科全英教育中受益更多,他们的六级成绩显著高于较低水平的学生,因此,他们是全英教育的主要受益者。在全英班分级考试中,考虑到存在成绩已达到进入全英班标准的学生,因主观原因等其他因素而未进入全英班的情况,我们进一步使用模糊断点回归的方法来估计六级成绩是否具有断点跳跃的情况。图3是模糊断点的样本结果。

由图可见,在模糊断点下,仍然与精确断点表现出同样的结果,即全英班学生群体六级成绩均高于非全英班学生的成绩;在分级考试中,成绩相差甚微但被分在全英班和非全英班两种不同类别班级的学生,其六级成绩,包括听力、阅读和写作成绩,并没有发生大幅度跳跃。也就是说,全英教育对于英语能力较低的学生群体而言,其受益程度不如英语能力较高的学生,即全英教育的受益对象主要是英语能力高的学生。以上的实证研究发现,全英教育的受益对象主要世纪英语水平较高的学生。原因可能在于以下几点:首先,全英班的学生群体整体英语水平较高,教学方式采用全英教学,使用的教材是英文教材,上课采用双语教学方式,这种良好的英语语言氛围会潜移默化的影响全英班学生群体的六级成绩。其次,学生的学习成绩在某些方面也取决于学生群体中形成的文化,即同伴效应(peer effect)①。

三 结论

针对G大学会计学院的学生样本数据进行的断点分析,我们发现相比接受非全英教育的学生而言,接受本科全英教育的学生普遍表现出更高的学习绩效。但具体来看,全英班分级考试中分数线附近的全英班学生,与成绩接近的非全英班学生相比,六级成绩并不存在显著的差异。这说明本科全英教育的受益者主要是高成绩水平的学生,全英教育并非对全体学生的学习成绩都有显著影响。这同时也意味着在研究全英教育的效果时,需要将学生自身的素质纳入分析的框架,否则会高估本科全英教育的效果。

然而,本研究存在的局限之处在于,以大学英语六级考试成绩为对象来考察全英教学对学生的受益程度,虽然具有客观性、可比性的优势,但也存在代表性不足、对学生成绩,尤其是专业课成绩的考察并不十分全面的缺陷。其次,实证分析中应纳入更多的控制变量,如学生生源地、高考成绩等变量进行考虑。如果能找到合理工具变量,将对全英教育的受益程度得到更为精准的解释和预测。

注释①同伴效应是指邻近的平等个体之间在各种社会关系中产生相互作用时,其中某一个体的行为及决策受到同群者行为及决策的影响。

参考文献

[1]Dee,T.S.,E.K.Penner,The Causal Effects of Cultural Relevance:Evidence from an Ethnic Studies Curriculum,American Educational Research Journal,2017,54(1):127-166.

[2]Leake,M.,S.A.Lesik,Do remedial English programs impact first‐year success in college?An illustration of the

regression‐discontinuity design,International Journal of Research&Method in Education,2007,30(1):89-99.

[3]Lee,D.S.,T.Lemieux,Regression Discontinuity Designs in Economics,Working Papers,2010,48(2):281-355.

[4]蔡芸.对全英教学的看法[J].广东外语外贸大学学报,2001,(4):36-38.

[5]常亮,刘中华.高校本科全英教学效果实证分析:--以广东外语外贸大学为例[J].广东外语外贸大学学报,2014,(4):83-86.

[6]郭桂杭.商务管理全英教学模式的探索[J].广东外语外贸大学学报,2004,15(4):88-90.

[7]胡金凤,王朝辉.我校中英双语教学质量评价体系的实施[J].长春中医药大学学报,2010,26(2):308-309.

[8]孙晓琴,傅薇.双语教学效果评价指标体系与应用[J].广东外语外贸大学学报,2008,(6):95-98.

[9]王骏,孙志军.重点高中能否提高学生的学业成绩--基于F县普通高中的一个断点回归设计研究[J].北京大学教育评论,2015,13(4):82-109.

[10]问泽霞,葛莹玉.高校双语教学质量评价指标体系研究[J].山西财经大学学报:高等教育版,2008,11(2):56-58.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7289.html