SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:“海洋地球物理探测”是为中国地质大学(北京)海洋学院海洋科学专业地质方向本科生开设的一门专业基础课。本文在剖析课程特点、学生知识储备与授课过程中存在问题的基础上,以“全面提高本科教学质量”为宗旨, 以“大力提升学生综合素养”为目标,从教学模式、教学方法、实践内容设计、学生学习质量评价方法和辅助教学手段等五个方面深入开展了教学改革与实践探索,并建立了一套“以学生学习为主”和“以学生素质与能力培养为主” 的课程教学体系。教学实践证明,这些改革措施能够有效提高教学质量,提升学生综合理解与实践动手能力,在高素质人才培养方面取得了显著成效。

关键词:探索与实践;自主学习;教学体系;素质与能力;海洋地球物理探测

本文引用格式: 勾丽敏, 周东升, 姜正龙 .“ 海洋地球物理探测” 课程教学探索与实践 [J]. 教育现代化 ,2021,8(36):119-123.

The Exploration and Practice on the Teaching of the Course of Marine GeophysicsGOU Limin, ZHOU Dongsheng, JIAnG Zhenglong(School of Ocean Sciences, China University of Geosciences, Beijing, Beijing)

Abstract: “Marine Geophysical”is a professional basic course for undergraduates majoring in marine geology in School of Ocean Sciences, China University of Geosciences (Beijing). Based on the analysis of the characteristics, the students’ knowledge reserve and the problems existing in the teaching process, this paper takes “comprehensively improving the quality of undergraduate teaching” as the purpose, and “vigorously improving the students’ comprehensive quality” as the goal. The teaching reform and practical exploration have been carried out in five aspects, including the evaluation methods of students’ learning quality and auxiliary teaching means, and a set of curriculum teaching system has been established, which focuses on students’ learning and the cultivation of students’ quality and ability. Teaching practice has proved that these reform measures can effectively improve the quality of teaching, enhance students’ comprehensive understanding and practical ability, and have achieved remarkable results in the cultivation of high-quality talents.

Keywords: exploration and practice; autonomous learning; teaching system; quality and ability; Marine Geophysical

一 引言

高校课程建设和教学设计是围绕“人才培养” 这一高等教育的核心和根本任务实施的。早在 1998 年颁布的《高等教育法》中,已经明确规定我国高等教育的人才培养目标是“培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才”[1]。十九大提出的“以立德树人为根本,以学科建设为基础,以创新发展为引领, 深化综合改革”的教育思想,进一步丰富和深化了高校人才培养的中心任务,是新时期我国高等教育改革和人才培养的总体要求和目标 [2]。

按照国家教育方针,中国地质大学(北京)形成了以“品德优良、基础厚实、知识广博、专业精深”的高素质创新人才为培养目标,坚持人才培养的中心地位,形成“通识教育、专业教育和创新创业教育”相融合的教育体系的办学思想。笔者在“海洋地球物理探测”课程教学中,积极遵循和贯彻国家与学校的教育理念,以培养高素质创新人才为目标,结合课程特点,把教学重心由“以教师传授为主” 转向“以学生学习为主”、由“以传授知识和技能为主”转向“以学生素质与能力培养为主”,在教学模式、教学方法、学生学习质量评价方法等方面开展了研究、探索与实践,形成了较完整的“海洋地球物理探测”课程教学体系。

二 课程特点与授课中存在的主要问题

海洋地球物理探测也称海洋地球物理学,是地球物理学在海洋领域的分支学科,也是海洋科学体系的重要组成部分。它是根据物理学原理,应用数学方法分析与研究地球物理场特征,通过解析地球物理数据的地质涵义来探查海底地层结构、物质组成和地质构造,推断其形成和演化历史的应用科学。作为主要的海洋地质调查方法,其重要性不言而喻。笔者自 2007 年起为中国地质大学(北京)海洋学院海洋科学专业地质方向三年级本科生讲授“海洋地球物理探测”课程,通过十余年的教学经验总结, 从海洋科学专业地质方向本科学生的视角出发,认为本课程具有以下特点:

(1)分支方法众多,教学内容包括各分支方法的基本原理、观测仪器、野外数据采集和室内数据处理与解释的方法技术以及应用,内容极其丰富。

(2)教学内容涉及大量抽象的物理和数学知识, 既对学生的数学和物理基础要求较高,也对学生的思维能力具有挑战性。

(3)海洋地球物理的方法原理、数据处理与解释涉及物理学、数学、岩石学、构造学、地质学, 甚至计算机编程等跨学科知识的综合理解与应用, 学习难度较大。

(4)专业理论性与实践性并重,需要通过实验或实践活动,来增进和深化知识的理解、掌握和运用。

授课时存在的突出的问题是:

(1)先修课程较少,学生基础薄弱。由于先修的相关课程仅有“高等数学”“大学物理”和“线性代数”等通识课程与“地质类”基础课程,因此, 学生对地球物理学的基本概念和方法技术、专业思想与应用领域缺乏认识。而且,已有的数学和物理知识储备也不足以支撑学生对课程内容的理解和掌握,大多数学生对其中的数学公式望而生畏。

(2)教学学时有限,教学任务重。一方面,课程自身具有方法繁多、内容丰富的特点;另一方面, 课程作为“海底构造与沉积盆地分析”等多门后续专业课程的基础课,要求学生通过本课程的学习,能够深入理解和掌握海洋地球物理学的专业思想和知识体系,具备一定的知识运用经验和能力。上述的内在和外在因素共同加重了教学任务。特别是在 2016 年,课程学时数由开课之初的 80 学时(包括实验教学 12学时)调整为 64 学时(包括实验教学 8 学时)后, 这个问题尤为凸显,教师和学生的压力较大。

(3)教学内容抽象且综合性强,学生知识储备与综合能力欠缺。课程涉及多学科知识的综合理解与应用,不仅要求学生具备扎实的知识基础和较合理的知识结构,而且对学生的分析能力、推理能力和综合能力也有较高的要求。对于刚刚完成通识课程的大三本科生而言,尚未经过专业思维和科研能力的系统训练,整体能力欠缺,是影响学习质量的重要因素。

(4)实验课时有限,对理论知识教学的支撑度不够,是影响教学效果和学习质量的另一个重要因素。务,而且初步具备自主学习的能力与素质,为将来创新能力的培养与形成提供知识、个人素质与能力储备,进行了深入的思考、探索与实践。

三 课程教学的探索与实践

针对以上特点与问题,在实际教学过程中,开展了教学模式、教学方法、实践教学设计、学习质量评价方法与辅助教学手段等五个方面的教学探究与实践改革。

(一) 采用“组合式”教学模式,改善教学效果,培养和提升学生自主学习的意识与能力

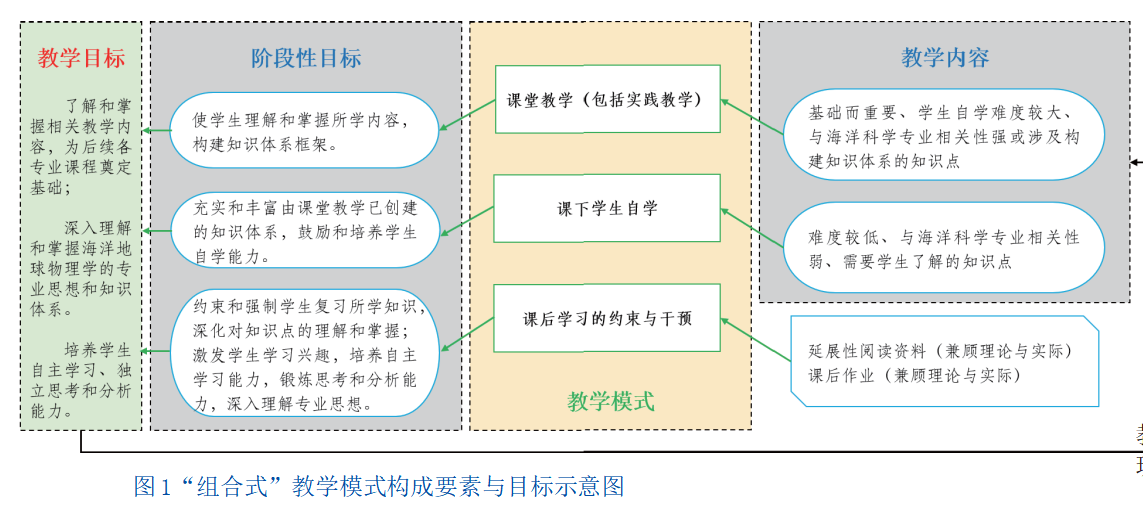

传统的教学模式是以教师课堂讲授为主完成教学。“组合式”教学是指课堂教师讲授、课下学生自学和课后教师对学生学习进行约束和干预三种方式相结合的教学模式,类似于拳击运动中的“组合拳”,环环相扣。

首先,根据重要性、难易程度、知识体系的完整性以及与后续专业课程的相关性对教学内容进行筛选,选择基础而重要、学生自学难度较大、与海洋科学专业相关性强或涉及构建知识体系的知识点设计教学内容,组织和实施有效的课堂教学。通过课堂教学,使学生理解和掌握所学内容,构建知识体系框架。

其次,以下发课件、视频资料或指定参考资料的方式,组织学生课下自学剩余的教学内容, 鼓励学生开展延展性知识的自主学习,充实和丰富由课堂教学已创建的知识体系。再次,教师在课后对课堂教学和学生自学质量进行积极的约束与干预, 保障教学效果。对于课堂教学内容,采取布置作业和指定课后延展阅读资料、要求学生限期完成并上交或者组织课堂讨论和提问、教师根据完成质量给予成绩,并将成绩按一定比例纳入最终考核成绩等措施,约束和强制学生复习所学知识,深化对知识点的理解和掌握。

布置课后作业和延展阅读材料时, 遵循两个原则:一是需要平衡和兼顾理论知识与实际问题,尽量将理论与实际相链接;二是需要注意知识的深浅层次配置,在保证难度适用于学生平均水平的前提下,适当布置一些难度更大、综合性更强的题目或阅读材料作为自选作业,用以刺激和满足学习兴趣浓厚、能力较强的学生对知识的渴求和探索。

对于学生自学内容,则以提交命题式作业或学习报告,并将成绩按一定比例纳入最终考核成绩的方式予以约束和监督,保证教学效果。课后教师对学生学习的约束与干预非常重要,这种强制与引导相结合的方式,既有助于学生理解和掌握所学知识、拓展知识面、激发和培养学习兴趣,也是培养学生查阅和梳理文献的习惯与能力,锻炼学生独立思考与推理分析,提升综合能力的有效手段 [3]。

“组合式”教学模式的构成要素及其与教学内容与目标的相互关系如图 1 所示。其优势体现在:①有效地解决了任务重、学时少的难题;②课堂教学和课下学生自学均有的放矢,而且采取强有力的约束和干预措施,实现了“量和质”并重;③为学生创造了更多自主学习、思考和实践的空间。正因为如此,学生在教师的引导和约束下完成学习任务、实现教学目标的过程中,自主学习的意识和能力也逐渐培养和形成。

(二) 采取“以学生为主”的启发式教学方法改进教学效果,培养和提升学生思考与推理分析能力

传统的地球物理教学是物理学原理→严谨的数学推导→公式的阐述分析→得出结论的次第过程,公式推导是其中至关重要的环节。但由于授课对象为数理基础弱的海洋科学专业地质方向的本科生,他们面对略微复杂的数学公式就心生畏惧,采用这种教学方法无疑与教学目标背道而驰。同时,为了应对教学内容抽象且综合性强,学生能力不足的问题,笔者在授课中采取“以学生为主”的启发式教学方法,弱化公式及其推导,侧重公式的物理意义分析和知识迁移, 强化案例剖析和可视化描述,用以改进学生的学习质量,并培养和提升学生的思考与推理分析能力。

1.“重分析轻推导”。

例如地震波的定量描述方法——“频谱分析” 这一知识点的教学中,包括“频谱分析”的概念和“频谱的计算方法”两项内容。为了尽量减弱“傅里叶变换”给学生带来的困扰,教学中的具体做法是:先以学生熟悉的单频简谐波为例,以与学生互动的方式分析波动的定量描述参数:频率(周期)、振幅和相位;给出若干具体的简谐波作为案例,绘制它们质点振动的振幅与频率及初始相位与频率的关系曲线,直观地展示简谐波的频率、振幅和相位特征;阐述“频谱分析”“振幅谱”和“相位谱”的概念。

然后,示例介绍地震子波 g(t) 是由多种频率成分构成的非周期信号,是由若干个频率、振幅和初始相位不同的单频简谐波叠加而成的,它的频谱是利用傅里叶变换计算得到的,并给出傅里叶正、逆变换公式;示例阐述傅里叶变换的物理意义和数学意义:①物理意义:傅里叶正变换是把 g(t) 分解为若干单频成分简谐波 G(f) 的过程;傅里叶逆变换是把若干单频成分简谐波合成为 g(t) 的过程。②数学意义:是将 g(t) 按照一系列由三角函数构成的基底(函数)展开,求出单频频率成分或分量大小的过程;进一步阐明“频谱”“振幅谱”和“相位谱”的定义以及“主频”“频带宽度”等描述参数;最后辅以案例加深理解。

这种方式既避免了繁杂的数学公式给学生带来的畏难情绪,深入浅出地讲解了知识点所涉及的概念、方法及其意义,又便于学生理解和掌握,还有助于培养学生深度思考与推理分析的习惯。

2.重知识的迁移,化繁为简,深入浅出。

知识迁移是指学习者把在一种情境中学到的知识和技能应用于新情境的能力,是课堂教学中常用的有效教学方法 [4-5]。授课时,教师根据学习情境的相似性,利用学习者大脑中已有的知识框架,以及对知识的理解和应用经验,选用适当的刺激手段对记忆知识实施有效激活,引导学习者通过反思和批判性思考,进行类比和联想,实现新情境下的知识提取和应用,完成知识的迁移 [6]。

成功的知识迁移对教学效果具有积极的作用,可以取得事半功倍的效果。笔者在教学中大量运用这种方法,卓有成效。例如,在“重力场与重力位”这一知识点的教学中, “重力位”的概念以及它与“重力”的关系一直是教学难点。授课时,笔者根据大学物理中“力与(力做的)功”“电场力与电势”与“重力和重力位”关系 的相似性,先以学生熟悉的力和功的概念开始,引导学生回顾并说出功的数学表达式;再以学生熟知的“电场力与电势”作为案例,引导学生回顾和讨论电势的定义,指出电势就是电场力的“位”,从而给出 “引力位”“离心力位”和“重力位”的定义,写出它们的计算公式;然后,分析电场强度与电势的关系, 并将其推广到所有力场,阐明力场与力位的关系,即力位在任意方向的偏导数等于力在该方向的投影或分量,力场是力位的梯度场。由此,给出重力位与重力的数量关系,分析和阐述重力位导数的物理意义。这样,将冗繁复杂的场论知识简化,深入浅出,浅显易懂,既突破了教学难点,也便于学生理解和掌握。同时, 这种启发式教学也有助于学生分析思维的培养与训练。

3.重案例剖析和“可视化”表达,化抽象为形象。案例教学是教师选取合适的事件,根据特定的教学目的加以提炼,在课堂上以问题为导向,引导学生针对案例积极思考和讨论,从而将基本概念和方法理论具体化,增进学生对所学理论知识的理解与掌握,培养和训练学生的逻辑思维、批判性思维和创新思维的教学方法 [7-8]。知识可视化是一种应用图形、图表和图像等高度概括方式、高效提炼知识、表现知识的知识管理和展示手段 [9]。在课堂教学中, 学生视觉的感知往往比教师的语言更容易传入并激发大脑神经元机能,帮助提升印象和获得共识。知识可视化的合理使用,可对复杂性知识进行系统性简化,有效降低认知难度 [9]。

地球物理方法因其概念、理论和应用的抽象性, 在知识的认知和理解上给学生增加了困难。笔者在教学中,选取和采用案例剖析和知识的可视化表达, 通过创建知识应用情境,使复杂的抽象内容具体化和形象化,改善学习效果。

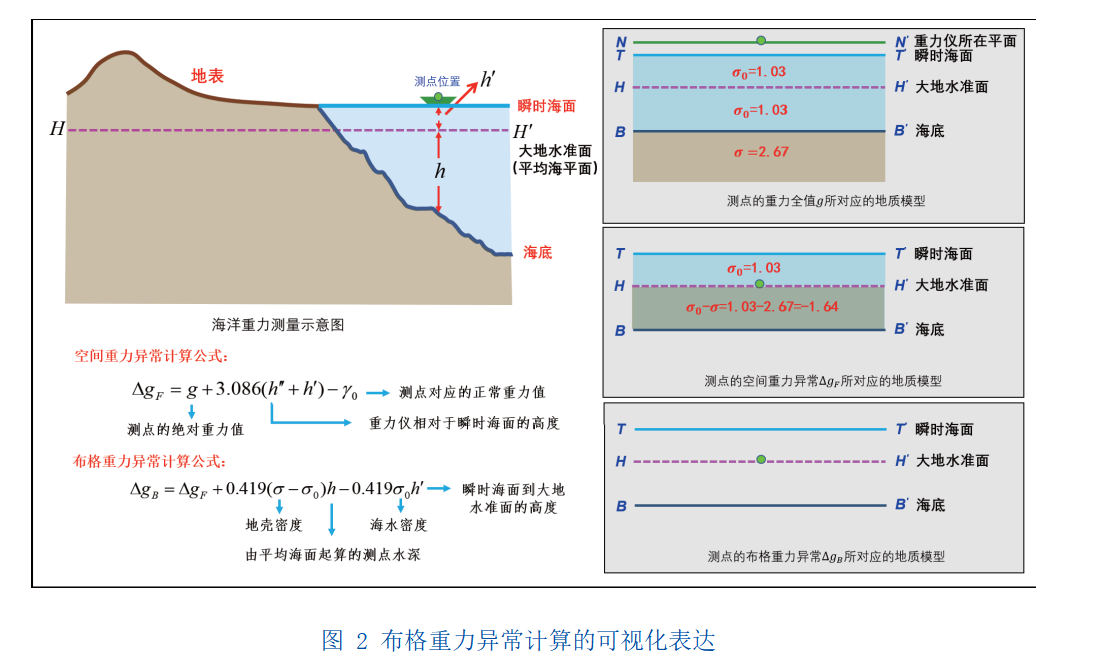

以“海洋船舶重力异常的计算”为例,由于这一知识点实质上是已学重力异常计算的概念及方法在海洋重力测量这个特殊情境中的应用,可采用案例剖析的思路,结合可视化表达来完成教学。为保证课堂教学的顺利有效实施,教师在课前要求学生复习海洋野外重力测量方法,明确测量中存在的特殊干扰及其形成机制,并把课上要讨论的问题下发给学生。

授课时,教师图示并介绍实际海洋船舶重力测量的具体情境,提出问题:1)计算测点绝对重力值的基本思路? 2)涉及哪些校正?哪些是海洋重力异常计算中的特殊校正? 3)如何计算空间重力异常? 4)如何计算布格重力异常?然后,依次组织学生分组讨论,引导学生尝试应用已有理论知识解决实际问题,教师对学生的观点和答案进行总结、评价和补充。对于教学中的重点和难点知识,教师通过对学生观点的辨析给与详细的讲解,使学生形成正确的认识和理解。

其中,布格重力异常计算中的中间层校正较为抽象,涉及测点所在瞬时海面到海底之间的“海水层影响的剥离”和平均海平面(大地水准面)到海底的“岩石层影响的回加”两个步骤。采用可视化表达可将中间层校正过程具体而形象地表现出来,十分易于学生理解和掌握(图 2)的实验或实践教学帮助学生理解、掌握和运用理论知识,构建完整的知识体系。“贯通式”实践设计思路是指将实验课与课后实践活动串联起来,由“课内实验 + 课后实践”构成整个实践内容体系的思想。其中,实验课内容来源于理论知识的重点和难点, 特别是知识综合性强、实验难度大的知识点。

课后实践内容则以基础(理论和方法)为主、综合为辅的原则来设计。在约束和干预措施上,对于实验内容, 严格规范实验报告的格式与内容,在达到实验目的的前提下,引导和鼓励学生做延展性或更深入的调研和学习。对于课后实践,则主要是提交作业和读书报告。教师根据实验报告、作业或读书报告的完成情况,给出成绩,并按一定比例纳入最终考核成绩。

这种“贯通式”设计一方面可以克服总课时数下调后实验课时缩减所带来的不利影响,增加实践机会;另一方面也可以促进学生之间的交流、讨论与思维碰撞。学生通过动手实践→动脑思考→再实践的循坏往复过程,不仅可以增进对理论知识的深入理解, 获得成就感,也可以获得分析推理、思维、实践、文字表达等综合能力与素质的锻炼与提升,培养实事求是的科学态度和坚持不懈的意志品质 [10-11]。

(四) 采用“多元化”学习质量评价方法,注重评价学生的素质与能力

以期末考试成绩作为主要指标的“一元化”学习质量评价方法存在“重结果,轻过程”“重评价,轻反馈”“重知识技能、轻素质与能力”等弊端 [12]。 “多元化”学习质量评价方法是使用课堂表现、自选作业、实验报告、必选作业以及期末闭卷考试等多元指标构成的学生学习质量考核与评价方法。在百分制的总成绩中,它们的占比为 1:1:1:2:5。上述指标中,必选作业、实验报告和期末考试的成绩构成 中,基础知识和技能占比为 60% ~ 70%,知识理解能力占比为 20% ~ 25%,与实际问题相联系的综合分析与应用能力占比为 10% ~ 15%;自选作业涉及知识的深入理解或知识的综合应用,因而是学生综合素质与能力最直观的评价指标;课堂表现指标反映的是学生的学习态度、课堂活跃度和回答问题的清晰与准确程度。因此,与传统“一元化”评价方法相比,“多 元化”考核方法不但兼顾“学习过程”和“学习结果”,而且在考核内容上也更加注重“学生的素质与能力”。

(五) 辅助教学手段

教师的专业素质与职业素养、良好的师生沟通与学习信息反馈以及完善的答疑制度是构成课程教学体系不容忽视的要素和重要的辅助(1)良好的教师综合素养。不断加强自身专业知识、道德品质和人文素质,以严谨求实和乐观向上的态度影响学生端正学习态度,积极进取。

(2)建立良好的师生互动交流与沟通渠道。笔者非常注意与学生的交流与沟通,及时了解和掌握学生的知识结构、心理条件、学习习惯和学习能力等学习背景和学习中遇到的问题,有针对性地调整和修正教学方案。

(3)建立完善的学习信息反馈与答疑制度。课后作业、实验报告、学习或读书报告既是教师了解和评价学生学习质量的重要资料,也是学生获知自身对知识的认知和理解程度的主要途径。教学中, 通过这些资料的批阅和返还、集体讲解共性问题、下发作业答案等方式,及时将学习信息反馈给学生, 给学生解疑释惑,让学生查缺补漏。建立了采用微信和 QQ 通过语音或视频,以及电子邮箱和面对面等多种方式的答疑制度。这些辅助教学手段是“海洋地球物理探测”课程教学体系必不可少的组成部分,是实现课程教学和人才培养目标的有力保障。

这些措施在教学中实施后,学生的最终考核成绩稳定上升,近三年平均优良率达到 48%,70 分以上的学生占比达到 79.5%。教学实践证明,这些改革措施能够有效提高教学质量,提升学生综合理解与应用能力,在高素质人才培养方面取得了显著成效。

四 结束语

“德才兼备的高素质创新人才培养”是新时期我国高校课程建设和教学设计的准则。教师作为课程教学的组织者和实施者,如何结合课程特点,探索将授课过程转变为学生学习知识、形成自主学习能力、提升推理分析、思维和实践能力、培养积极进取和坚持不懈的意志品质和提高综合素质的过程所适用的教学体系是一个恒久的任务与研究课题。但这一课题的完成还需要高校教育环境与资源、教育管理体系以及课程体系的全面优化予以支撑。从这个意义上讲,高校和高校教师还任重而道远。

参考文献

[1]廖志豪 . 基于素质模型的高校创新型科技人才培养研究 [D]. 上海:华东师范大学,2012.

[2]阮青松,唐伟,佟爱琴 . 高水平人才培养体系建设理论与方法研究 [M]. 第 1 版,北京:北京大学出版社,2019:2-12.

[3]庞维国 . 论学生的自主学习 [J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2001,20(2):78-83.

[4] 顾援. 迁移与课堂教学[J]. 教育理论与实践,2000,20(10):39-46.

[5]刘儒德 . 论建构主义学习迁移观 [J]. 北京师范大学学报 ( 人文社会科学版 ),2001(4):106-112.

[6]刘伟,戚万学,宋守君 . 致力于知识迁移的深度学习探究 [J]. 现代教育技术 ,2019,29(3):25-31.

[7]江凌,覃华栋 . 公共管理类课程运用案例教学法探析 [J]. 西南师范大学学报(自然科学版),2017,42(8):173-178.

[8]王恒伟,邹士鑫,刘媛媛 . 案例教学法在土地法学课程中的应用探索 [J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2020,45(1):160- 173.

[9]卢婧 .“可视化”背景下课堂知识的视觉表现探讨 [J]. 教育理论与实践 ,2019,39(8):3-5.

[10]易红 . 高校实验教学与创新人才培养 [J]. 实验室研究与探索2008,27(2):1-4.

[11]周金鹏,施建华,秦石乔 . 专业课程实验教学的改革与实践 [J]. 光学技术 ,2007,33(增刊):313-316.

[12]李一菲,钱天伟 . 中美高等教育的差异及其启示 [J]. 教育理论与实践 ,2013,33(24):16-18.

[13]张萍 . 大学生学习质量的“四维评价模型”建构与质量改进研究——以 H 省省属重点本科院校为例 [D]. 黑龙江:哈尔滨师范大学,2016.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32523.html