SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:教学及科研是高等院校的基本职能。本文从经典内容的讲解、前沿内容的引入以及教师自身应该做哪些工作三个方面探究了高校教师如何更好地利用科研促进教学。并通过《应用非线性动力学》《机械系统动力学》《引信系统动力学与仿真》《非线性随机动力学》等课程的实际案例具体介绍了科研促教学的方法。

关键词:高校教师;教学科研;教学方法

本文引用格式: 朱金杰 . 高校教师利用科研促进教学探讨——以非线性动力学相关课程为例 [J]. 教育现代化 ,2021,8(35):125-128.

Discussion on University Teachers Using Scientific Research to Promote Teaching——Taking Nonlinear Dynamics Related Courses as an ExampleZHU Jinjie

(School of Mechanical Engineering, Nanjing University of Science and technology, Nanjing Jiangsu )

Abstract: Teaching and scientific researches are the basic functions of universities. This paper explores how to make better use of scientific researches to promote teaching from three aspects: how to teach the classic content, how to introduce the frontier content and what should the teachers do by themselves. And through the practical courses like “applied nonlinear dynamics”, “mechanical system dynamics”, “fuse system dynamics and simulation”, “nonlinear stochastic dynamics”, the method of promoting teaching by scientific researches is introduced.

Keywords: university teachers; teaching and scientific research; teaching methods

一 引 言

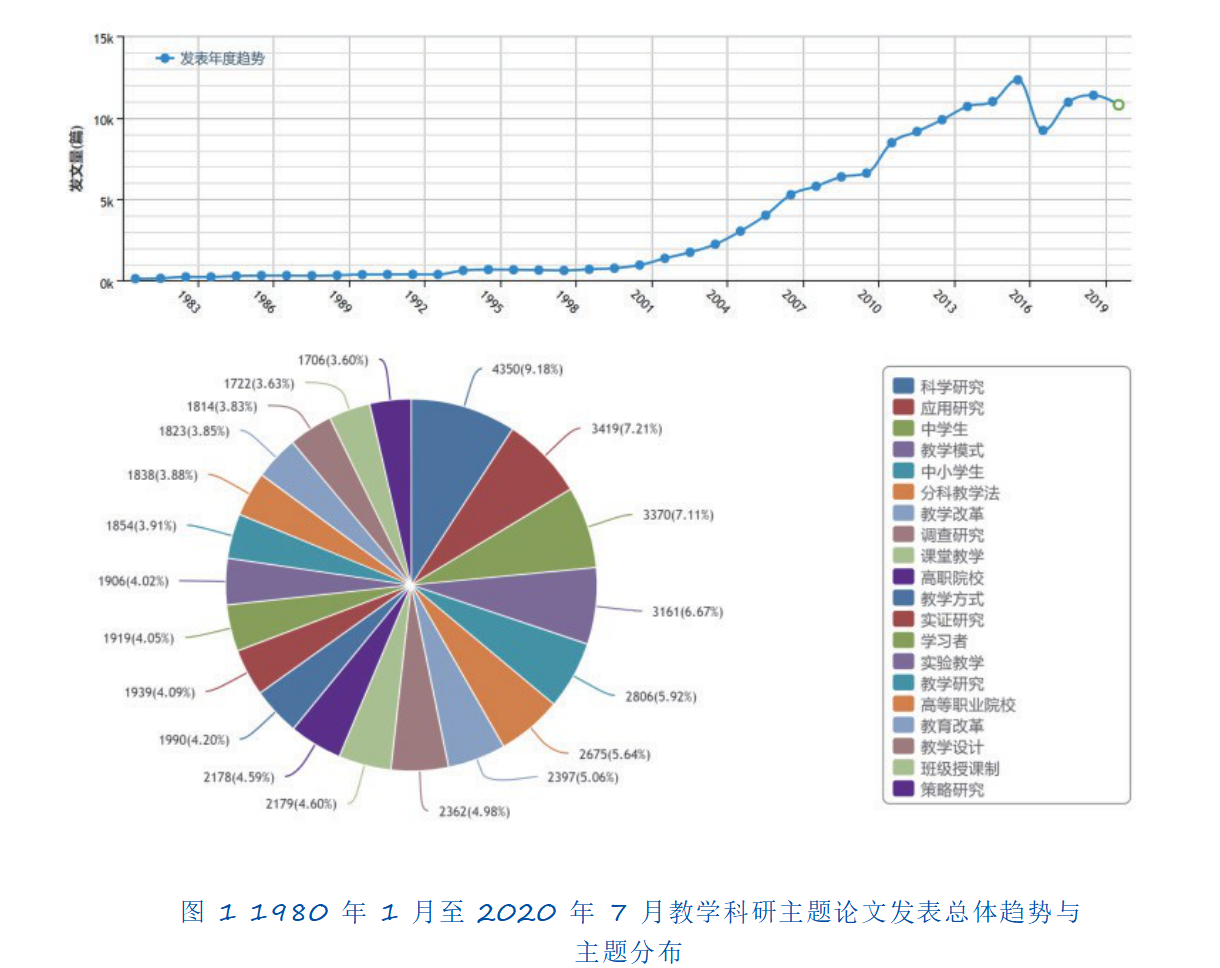

教学与科研是高等学校的基本职能,有关教学与科研之间的关系一直以来是广大高校教师关心的问题 [1-3]。从近年来教学科研相关论文的发表情况来看( 图 1 为中国知网 1980 年 1 月至 2020 年 7 月的教学科研相关的论文发表情况,采用主题和摘要检索方式),2000 年以后发表记录有了显著地提升,一方面是由于期刊种类与数目的增加,另一方面则是高校管理者以及教育工作者本身对于教学与科研相关关系的重视。如张晴岚 [4] 分析了科研思维培养对于药理实验教学的重要性,对其教学改革方法进行了探索。

陈烨和程勇 [5] 讨论了以纵向科研教学为具体实现形式的本科生导师制,说明了这种实现形式有利于解决当前本科生导师制实施过程中所遇到的问题。上述探讨都说明了科研与教学的相互促进的方面。但是另一方面,由于高等学校发展及考核的要求,导致高校教师更加注重科学研究,而相对忽略教学方面的发展。

总体上形成了重科研、轻教学的局面。教育是百年大计,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央进一步明确了教育的战略地位,强调了教育的基础性、先导性、全局性地位。事实上,教学与科研本质上有许多共通的地方,而高校教师也可以通过自己的科研经历来更好地促进教学工作。本文以非线性动力学相关课程为例,旨在说明高校教师如何更好地利用科研来促进教学。

二 经典内容怎么讲解

经典之所以成为经典,是经历了千千万万个科研人员前赴后继地探索逐步形成的,是久经考验的, 传统的讲解方式会让学生产生经典不可打破的定势思维,也因此容易让学生停止思考,陷于死记硬背的困境而失去学习的乐趣。因此,本文提出两种科研过程中的研究方式促进学生更好地融入学习过程。

(一) 批判性思维训练

科学研究很重要的一点是要具有批判性思维 [6](Critical thinking), 即所谓“不破不立”, 对于传统的思想、研究方法、研究内容以及研究结果要保持审慎质疑的态度。但是经典内容以及课程的设置首先要求的是学生对于学习知识的掌握,那么如何才能在这些内容的学习过程中同样训练学生的批判性思维能力呢?本文建议可以将科研的方法引入进来,不直接讲解解决办法,而让学生参与解决经典问题的过程。下面以《应用非线性动力学》[7] 这门课程中的摄动法为例,展示如何让学生参与批判性研究过程。

我们知道摄动法是弱非线性自治系统初值问题的求解方法之一。最早是“直接摄动法”,后来因为永年项(Secular term)的出现,科学家们通过摸索发展出了一系列奇异摄动法。显然,讲解完“直接摄动法”之后继续讲解“奇异摄动法”,只会让学生感觉到大量公式的堆叠,无法使得学生的批判性思维得到锻炼,更无法让学生们体会活学活用的过程。因而,从科研思维的角度出发,可以考虑在讲解完“直接摄动法”后,给予学生一个“直接摄动法”解决不了的课后习题,让学生自己去思考,去批判。

可以预判,学生们会分为几种情况:1、学生计算错误, 没有考虑到永年项的存在;2、学生计算正确,但是无法理解永年项的存在现象;3、发现了永年项并开始查资料,进一步采用查阅资料得到的“奇异摄动法”求解问题;4、发现永年项并自己思考解决方法, 提出解决方案。其中第三、第四种情况的学生,他们的批判性思维和思考能力将得到极大的提高。而通过任课教师接下来的讲解以及正确的引导,第一、第二种情况的学生也会慢慢培养起批判性思维的方式。通过让学生体验科学发现的过程,适当地“走走弯路”,可以有效提升学生的学习兴趣,学习并养成批判性思维的方法。

(二) 更炫酷的展示方式

现在我们处在一个信息化时代,各种科学技术迅速发展,获益于市场经济的蓬勃生机,大量青少年们喜闻乐见的艺术形式得以井喷。许多的游戏、动画、影视作品想象力丰富,学生的审美水平也水涨船高。在这样的背景下,如果仍然照搬以前的讲解形式,很难激起学生的学习热情。现在科研成果的展示也讲以更精美的方式呈现,许多顶级期刊除了对于文章创新性有要求,文章结果的可视化也需要满足现代期刊的要求 [8]。诸如 Nature、Science 等顶级期刊, 封面各种精美的图片总能吸引广泛的读者进一步阅读其内容。同样地,如果我们可以通过在课程内容中穿插精美的科研可视化结果,势必更能吸引学生的注意力, 从而更有利于将学生引入课程学习中来。下面以《机械系统动力学》[9] 课程中的振动弊端的相关内容为例, 展示一种激发学生兴趣的表现形式。

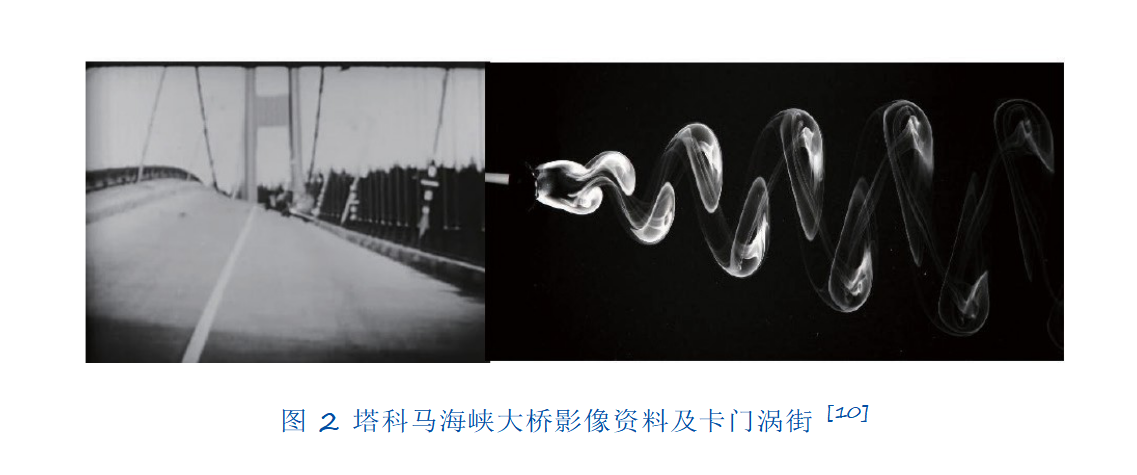

在讲解振动弊端的时候,许多教师会举例上世纪 40 年代美国塔科马海峡大桥(tacoma Narrows Bridge)因风致振动而垮塌的事件。由于影像资料较为久远,难免给学生产生一种年代感(如图 2 左所示)。

若仅仅以此作为振动弊端的例子,尽管可以给学生确振动可能带来的危害性,但是由于时间较早,给学生带来的代入感不足。但如果能够结合上背后机理的卡门涡街(Karman Vortex Street)的原理图(如图 2 右所示),将会给学生带来视觉的冲击感,激发起学生对于现象背后机理的兴趣,可以吸引学生进一步去学习与探索。然后结合 2020 年 5 月 5 日虎门大桥涡致振动事件,可以进一步地提高学生的代入感。

总之,高校教师在平时的科研工作中积累了一定的思维方法和能力,对于科研工作的展现方式也有一定的经验,通过将科研工作的经验方法引入到教学中,可以让学生以更科学的角度认识传统的理论知识,拒绝枯燥地接受知识。

三 前沿内容如何引入

现代科学发展迅速,日新月异的科技成果不断地突破人类的认知边界,因而传统学科中的内容一定需要结合最新的科技发展。那么最前沿的内容如何引入教学中来呢?首先是引言或者绪论部分,传统的授课更注重知识的归纳总结,实际上对于学生来说,如果能结合最前沿的科学知识,更利于学生的认知与应用能力的发展。高校教师需要利用自身在科研过程中接触到的前言知识和科技内容,更好地服务于教学,将它们更好地传达给学生。

以《引信系统动力学与仿真》这门课程为例。对于学生来说, 前期已经学习了机械系统动力学、引信构造与作用等课程,如果仍然只是简单地介绍引信发展史、系统动力学发展史等内容,学生无法对于本门课程产生足够的兴趣。如果教师可以通过以系统动力学知识应用于最新引信的相关内容在绪论部分引入,那么学生势必对于学习该课程产生更大的热情。对于工科学校的学生来说,理论和实践的结合尤为重要, 在绪论部分给予学生课程实践的直观印象也有利于学生实践思维能力的培养。

如果说绪论部分引入前言内容是为了更好地将学生“引进来”,那么在课程每一章的总结部分也可以适当地引入前沿内容,引导学生更好地“走出去”。教师利用自己最新的相关科研成果,将涉及到的相关内容截取出来,然后可以适当地降低复杂度,作为学生的课后习题,一方面可以巩固学生所学知识, 另一方面甚至可以培养学生一定的科研能力,因为这些习题本身就是教师在科研过程中解决问题的一部分。

因此,前沿内容的引入是必要的。绪论部分通过前沿内容将学生“引进来”,而小结部分则是引导学生更好地“走出去”。

四 教师自身应该做哪些工作

通过前面的介绍可以看出,如果高校教师想要将自己在科研过程中掌握的基本方法、基本认识、思维能力、前沿科技等更好地引入到课堂中去,那么教师自己需要更好地去做科学研究,在科研过程中需要不断思考,所谓“学而不思则罔,思而不学则殆”,学生学习过程中需要不断地进行思考,教师亦然。如《非线性随机动力学》课程中涉及到大偏差理论的内容,由于理论艰深,公式繁多,教师应该思考提出一些更加有趣、更加直观的内容来加深学生的学习印象。比如本文作者思考了大偏差理论与外星人存在之间的关系。

问题的背景是著名物理学家费米在上世纪提出的著名的“费米悖论”问题:费米在和其他人交流飞碟及外星人问题时,突然提出“他们都在哪儿呢?”这句看上去非常普通的问话。“费米悖论”含义是,从理论上来讲,人类可以用一百万年的时间到达银河系的各个星球,那么, 外星人只要比人类早进化一百万年,就应该来过地球了。结合大偏差理论,本文作者做了如下思考:

文明的发展与扩张可以看作一个具有漂移(正向的)和扩散(积极的:工业革命、文明繁荣;消极的:战争、资源短缺、环境破坏、极端事件等, 在宇宙的时间尺度下,这些事件相对来说是短暂的) 的随机过程,每一个文明的中心(比如地球)都具有相对大的距离(不排除宇宙大爆炸伊始,两种文明相距较近的情形,这种情形下有可能会发生文明的融合与兼并,类比人类文明早期种族之间的战争与统一),这一距离与宇宙的星体大小,膨胀速度等有关。下面基于大偏差理论,本文作者提出为何人类至今没有发现外星人的一种折中猜想:若要两种文明发生碰撞,需要至少其中一种文明发现另一种文明,我们将这种发现类比于大偏差理论中的离出(escape)现象,两种文明碰撞的时间类比于平均首次离出时间,两种文明碰撞所需要的文明扩张的程度(定义为两种文明的距离)类比于拟势差。

与传统大偏差理论处理离出问题不同的是,这边的拟势是变化的,宇宙大爆炸之后膨胀速率是不断增大的, 因而两种文明的距离是不断增大的,因而平均首次离出时间也随着宇宙的发展而增大,这进一步增大的文明碰撞的难度。因而,提出猜想:假设地球是宇宙中的典型星体,则外星人是存在的,之所以人类还没有发现或者说还没有被发现,是因为地球与最近智慧文明的平均首次离出时间(注意是变化的) 远大于宇宙年龄。另外:我们假设文明总是扩张的, 具有正向的漂移系数,是不是有可能地外文明在发现我们之前就自我灭绝了呢?通过上述思考,将有趣的外星人问题结合课程,可以让学生在类比的过程更好地掌握基本概念。

总之,高校教师自身需要多思考、多提问、多动手,才能让课程更加丰富有趣,更好地让学生学以致用。

五 结 语

本文以非线性动力学相关课程为例探讨了高校教师如何更好地利用科研促进教学,分别从经典内容如何讲解、前沿内容如何引入、教师自身需要做哪些工作三个方面进行了讨论,并以《应用非线性动力学》《机械系统动力学》《引信系统动力学与仿真》《非线性随机动力学》等课程为例,结合作者的自身学科背景,具体地介绍了科研促进教学的实例。尽管本文以科研促进教学为中心,事实上,教师在思考以科研促教学的过程,本身也让教学工作促进了教师的科研能力,因而是一个教研相长的过程。更好地教学与更好地科研本质上应该是统一的,不应该也不会对立起来。

参考文献

[1]晋兴雨 , 张英姿 , 于丽英 . 高校教学与科研综合绩效评价研究——基于 DEA 模型的实证分析 [J]. 教育发展研究 , 2018, 38(19): 13-21.

[2]张智光 . 提升一流大学人才培养质量的根本出路——教学 - 科研 - 社会服务的超循环共生系统 [J]. 国家教育行政学院学报 , 2019(3): 11-18.

[3]刘献君 . 大学教师对于教学与科研关系的认识和处理调查研究[J]. 高等工程教育研究 , 2010(2): 35-42.

[4]张晴岚 . 科研思维培养与药理实验教学改革探索 [J]. 教育现代化 , 2018, 005(053): 114-115.

[5]陈烨 , 程勇 . 纵向科研教学 : 新形势下本科生导师制的新出路[J]. 教育现代化 , 2019, 6(10): 79-81.

[6]邓芳 . 创新人才培养批判性思维先行——基于生物探究中学生批判性思维培养策略的研究 [J]. 中国科技教育 , 2019(1): 62-64.

[7]胡海岩 . 应用非线性动力学 [M]. 北京 : 航空工业出版社 , 2000.

[8]王国燕 , 姚雨婷 , 张致远 . 世界顶级科技期刊封面科学可视化的三大特征 [J]. 出版发行研究 , 2013(11): 86-89.

[9]邵忍平 . 机械系统动力学 [M]. 北京 : 机械工业出版社 , 2005.

[10]WAGNER J. Kármán vortex street[EB/OL](2014).

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32479.html