SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:新工科教育是新工科专业建设全面落实的关键,是培养新工科人才最根本的途径。基于新工科专业建设要求,结合江苏理工学院实际情况,本文对“液压与气动技术”课程培养体系进行试探性改革研究,分析了新工科教育体系的基本条件,探索出了面向“新工科”建设的基本教学要求,及针对机械类专业多样化、创新型卓越工程科技人才培养与企业需求的教学内容及教学方法,并就“新工科”建设与多样化、创新型卓越工程科技人才培养的有机结合进行了详细阐述,以期为其他工科专业课程改革提供参考,促进传统工科向新工科的转变,培养适应现代社会发展需求的“新工科”人才。

关键词:新工科;液压与气动技术;课程改革

本文引用格式: 康绍鹏 , 刘凯磊,苏洋洋 . 面向新工科的“ 液压与气动技术”课程改革研究 [J]. 教育现代化 ,2021,8(39):77-80.

research on the Curriculum reform of “Hydraulic and Pneumatic Technology” for New Engineering

KANG Shaopeng, LIU Kailei, SU Yangyang(School of Mechanical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou Jiangsu)

Abstract: New engineering education is the key to the overall implementation of new engineering major construction and the most fundamental way to train new engineering talents. Based on the requirement of new engineering specialty construction, combined with the practical situation of Jiangsu university of technology, This paper makes an exploratory reform research onthe training system of “Hydraulic and Pneumatic Technology”,analyzes the basic conditions of new engineering education system, explores the basic teaching requirements for the construction of “new engineering” and explores teaching contents and teaching methods aimed at diversification of mechanical majors, innovative excellent engineering technology talents training and

of and the demand of enterprise.

This article also elaborates on the organic combination of “new engineering” construction and diversified, innovative excellent engineering technology talents training in detail. This paper is expected to provide reference for the curriculum reform of other engineering majors, promote the transformation from traditional engineering to new engineering, and train “new engineering” talents to meet the development of modern society.

Keywords: new engineering; hydraulic and pneumatic technology; curriculum reform

一引言

新工科是顺应经济发展和科技进步,满足服务创新驱动发展等一系列国家战略和新兴产业发展需求,弥补传统工科缺点所提出的全新概念 [1],具有引领性、交融性、跨界性和发展性等特征 [2]。新工科建设为我国高等工程教育发展提供了新思路,同时也是高校发展进步的挑战和机遇 [3]。现代社会新技术、新行业、新经济不断涌现并发展,导致对人才的需求不断发生变化,教育作为培养人才的根本手段,必须最大发挥其作用,主动改革和创新,培养高质量、适应现代社会需求和未来发展的人才。

“液压与气动技术”是机械专业属性与新工科理念存在较多融合点的重点专业基础课程,强调液压、气动、机械、材料、设计、电控等多学科融合、注重与产业结合。在“新工科”建设的背景下,结合国家战略、地区特色、产业需求,“液压与气动技术”应该突出专业的前瞻性、学科融合及强实践性等特征, 做好工程教育的主动布局和深化改革,以适应社会对工科人才不断增长的需求,在当前“中国制造”向“中国智造”转型的国家发展战略中发挥作用。本文结合江苏理工学院实际情况,对“液压与气动技术”课程培养体系进行试探性改革,分析了“新工科”教育体系的基本条件,探索出面向“新工科”建设的基本教学要求,及针对机械类专业多样化、创新型卓越工程科技人才培养与企业需求的教学内容及教学方法,并对如何将“新工科”建设与多样化、创新型卓越工程科技人才培养进行有机结合进行了详细阐述。

二 “新工科”教育体系基本条件

国家科学技术的进步、综合国力的提高和占据世界地位比重的上升均以工科教育为基础。工科教育是培养未来工程师最基础、最重要的渠道,能否培养高质量人才,为中国的发展进步作出创新性贡献,是高等工科教育的重要使命 [4]。传统工科教育体系相对较为成熟,但新工科的建设并不是完全摒弃传统工科教育,而是在传统工科教育的基础上进行改革,将传统工科教育渗入到新工科专业建设体系中,形成新的现代工科教育体系。

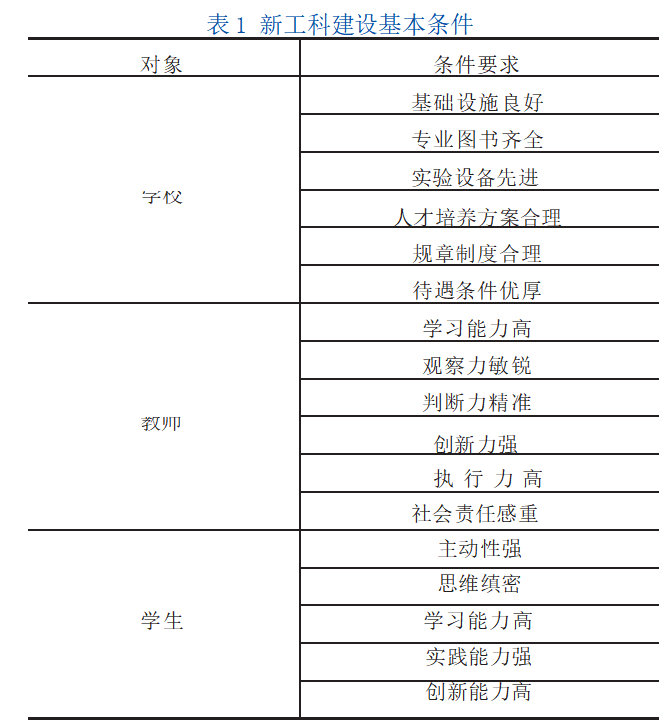

如何对传统工科教育理念、模式、内容以及培养方式进行改革, 树立新工科教育观,培养符合现代化社会发展需要的工科人才是目前工科教育的焦点问题。针对此问题,本文提出可以从学校、教师、学生三方面入手, 作为新工科建设的基本条件(表 1)。

1.学校具备完善的硬性条件和软性条件,对新工科建设能够起基础作用。硬性条件和软性条件包括良好的基础设施、齐全的专业图书、先进的实验设备、合理的人才培养方案、合理的规章制度和优厚的待遇条件等。

2.教师能力的高低决定着教学水平的好坏,影响着学生的学习效果,因此,教师要有较高的学习能力、敏锐的观察能力、精准的判断能力、较强的创新能力、较高的执行能力和较重的社会责任感。

3.培养高质量的适应社会发展需要的新工科人才是新工科建设的根本目的和基本要求,接受高等教育后的学生质量能够作为学校检验新工科建设成功与否的标准,因此,要求培养的学生要有较高的主动性、缜密的逻辑思维、较高的学习能力、实践能力和创新能力。

三 改革思路

我国传统教学过程多以教师为中心,学生为客体,教师单向传递教学内容,忽略了学生的主观能动性和创造性思维,忽视了学生主体性的培养和发挥,这种教学方法虽然可以保证教学计划顺利实施, 但培养的学生自主性差、能动性差、积极性不高、缺少创新性,知识消解的个体差异明显 [5-6]。因此, 必须对传统的教学模式进行改进,牢固树立学生主体性的教育观,以课堂教学为主渠道,深入实施主体性教育,精心设计教学内容和教学方法,充分调动学生的自主性、能动性、创造性,把学生培养为符合社会发展需求的应用型工科人才。

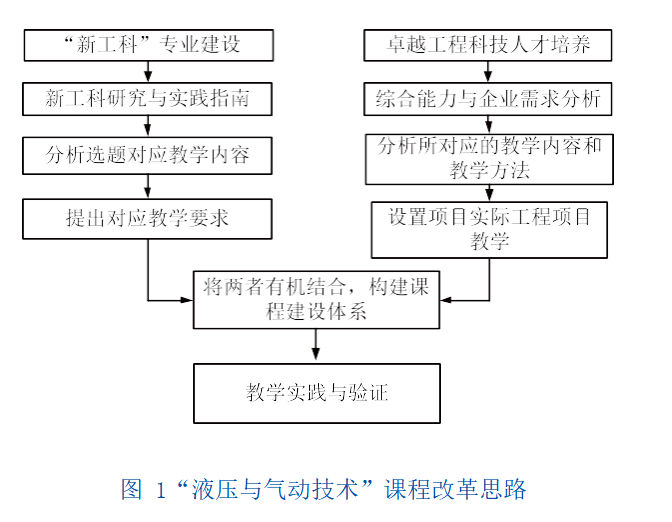

首先,“液压与气动技术”课程改革依据 2017年 6 月教育部通过的《新工科研究与实践项目指南》中提出的新工科建设指导意见提出相应的教学要求; 其次,针对机械类大学生多样化、创新型卓越工程科技人才培养与企业需求,分析对应的教学内容和教学方法,并设置实际工程项目教学;再次,将新工科建设与多样化、创新型卓越工程科技人才培养进行有机结合,探索适合社会需要和人才成才规律的教学方法和教学内容,构建出完整的“液压与气动技术”课程培养体系;最后,对改革后的课程培养体系进行验证。具体改革思路如图 1 所示:

四 实施方案

(一) 面向“新工科”建设的教学要求

新工科建设要求培养一批具有创新创业能力、跨界整合能力、高素质的各类交叉复合型工程科技人才 [2]。“液压与气动技术”课程紧紧围绕新工科建设要求,注重培养学生的创新能力、探索能力与综合素质,具体教学要求如下:

(1)要求学生了解专业及行业的发展现状和发展方向。通过课堂布置作业,促使学生完成文献检索、有效阅读及材料整理等工作,提高学生搜集文献资料、运用所学知识进行归纳、总结的能力;通过“翻转课堂”,以学生为中心,营造良好、轻松的课堂氛围, 促使学生积极发言、积极讨论,提高学生的思考能力, 锻炼学生的综合素质。通过学生对本专业及行业最新状况的掌握,激发学生的创新能力和科研热情。

(2)要求学生能够将理论知识用于实际,具体实施方案如图 2 所示。设置实践教学模块,利用产学研合作企业、教学实验室、实训基地等,向学生直观地展示理论与实际间的相互联系;特殊设计若干实验室,结合最新的研究成果,重点阐述技术开发历程与作用机理,提高学生对知识点的认知和理解;对科技前沿技术进行观摩学习,让学生独立完成仿真任务,通过虚拟仿真实现学生对理论知识的初步应用。通过设置实践教学模块、设计实验室、观摩学习前沿技术,实现理论教学与科研实践教学的有机结合,使学生更透彻地理解理论知识,提高创新意识,锻炼思维能力和动手能力,将理论知识能够应用到实际中。

(二) 针对机械类专业多样化、创新型卓越工程科技人才培养与企业需求的教学内容及教学方法

依据专业培养机械行业重点紧缺创新型卓越工程科技人才为目标,“液压与气动技术”课程教学紧密结合当前行业技术的应用现状,找出适应于培养企业需求人才的教学内容,探索合适的教学方法, 使学生能够有效提高学习效率,牢固掌握基础知识, 深入理解所学内容,并熟练应用以解决实际工程中遇到的问题。具体教学内容和教学方法如下:

(1)要求学生掌握液压流体力学、气压传动等理论知识。该部分内容是基础理论知识,单纯地采用“讲授法”讲授,会使学生觉得枯燥无趣,降低学习效率,甚至影响教学进度。因此,采用“探究式”教学模式(如图 3 所示),教师提出问题,不提供解决方案,向学生提供学习资源,课下学生自主学习, 课上教师通过“ 翻转课堂” 让学生提出解决方案, 教师进行点评,以此提高学生的自主性、探索知识的能动性,提高学生掌握知识的牢固程度和学习效率,为学习液压与气动元件及系统设计的基本原理和关键技术奠定良好的基础。

(2)要求学生掌握当前液压与气动元件及系统设计的基本原理和关键技术。该部分内容是“液压与气动技术”课程的核心内容,直接关系到学生综合能力和应用能力的培养质量。因此,收集网上各类课程资源,包括超星、MOOC、微课等,并重点探寻液压与气动元件结构和基本原理的动画视频资源,帮助学生理解掌握;依据实际项目,设置实际项目教学环节,将一个班级分成若干小组,设组长、副组长、组员等,每组完成一个项目,利用“翻转课堂”的形式进行项目演示,建立从理论学习,到实际应用,再到重点技术突破的全方位、复合型、全周期教学模式,实现课程与关键技术的紧密结合, 以此提高大学生的综合能力和应用能力。

(三) “新工科”建设与多样化、创新型卓越工程科技人才培养有机结合

“液压与气动技术”课程体系的建设立足于“新工科”专业建设要求,构建以专业能力为核心,以“分析能力提升”“设计思维构建”“实习实践”等要求为维度,明确“液压与气动技术”课程内的层次关系, 形成专业基础知识构建—专业技能提升—专业知识实践运用的课程结构。

学校和教师与相关企业深入合作,通过企业的项目制、工作坊、专题课程等形式,将机械行业内的新材料、新技术、新思维、新动态以及优秀案例导入课程体系建设,丰富、更新“液压与气动技术” 课程的内容,共建校企共享平台实现优势资源共享, 并且与专业课程联通, 以平台带动课程体系建设, 以课程体系建设支持平台发展。

(四) 改革成果检验

学生学习效果是检验改革成功与否最直接最便捷的途径,可以通过课堂提问、课程设计、毕业设计和校企合作等方法进行检验。

五 总结

当前在新工科建设的环境下,在计算机技术和网络通信技术的助力下,结合江苏理工学院实际情况,对“液压与气动技术”课程培养体系进行了试探性改革。探索出了面向“新工科”建设的基本教学要求,及针对机械类专业多样化、创新型卓越工程科技人才培养与企业需求的教学内容、教学方法, 就“新工科”建设与多样化、创新型卓越工程科技人才培养的有机结合进行了详细阐述,通过对近年的培养效果进行综合分析,发现此次课程改革具有以下优势。

(一) 学生

①学习模式从被动学习逐渐形成“思 - 查 - 问” 的主动学习模式。②学习效率明显提高,掌握知识牢固,能够熟练应用,挂科率有所下降。③创新能力提高,知识面扩大,能够提出见解性问题。④动手能力增强,完成仿真的时间明显改善。⑤实践能力和应用能力显著提高,实际项目教学环节,学生能够顺利完成项目方案制定。

(二) 教师

锻炼了教师知识整合能力,提高了教师业务水平。

参考文献

[1]曹秋娥 , 刘世熙 , 陆冬梅 . 新工科建设背景下课程体系与教学内容的改革与实践—— 以云南大学制药工程专业为例 [J/ OL].[2020-07-01].http://kns. cnki.net/kcms/detail/11.1815. O6.20200628. 1411.002.html.

[2]林健 . 面向未来的中国新工科建设 [J]. 清华大学教育研究 ,2017,38(02):26-35.

[3]石昊 , 王栋 . 地方高校因地制宜建设新工科的思考 [J]. 大学教育 ,2020(7):63-65.

[4]袁晓明, 于凤龙, 侯振兴, 等. 工业 4.0 和现代工科基础教育[J]. 教育教学论坛 ,2017(27):46-47.

[5]令淑娟 , 宋双飞 , 张冷夫 . 以学生为主体的大学课堂教学模式改革 [J]. 文教资料 ,2019(30):187-188.

[6]付静 . 大学探究式教学模式研究 [J]. 中国教育技术装备, 2019(14):50-54.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32423.html