SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:环境评价是高职院校环境监测与控制技术专业的核心课程,它与我国生态环境保护实践密切相关。本课程依据五大环境要素(大气、水、土壤、声、生态),开发基于“互联网 +”的五大环境要素情境教学单元。每个情境包括知识目标和技能目标,采用不同的教学方法进行教学活动。知识目标是环境质量评价方法, 教学手段主要体现信息化。技能目标是环境影响评价技术,以中国生态环境保护局颁布的《环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1 - 2011)为向导,形成环境影响评价知识体系。

通过应用环境数据 APP、职教云和学校教学平台等手段提高信息化水平。采用案例教学和情境教学以提高学生专业技能;并充分利用网络资源获取环境数据,提升教学信息化水平。课程教学设计的核心方法是模块化教学和案例教学,教学目标是提高学生获取信息的能力。

关键词:环境评价;环境监测与控制技术;“互联网 +”;环境数据;教育信息化

本文引用格式:佟玉洁,王伟伟,田晶 . 基于“互联网 +”的环境评价课程教学设计 [J]. 教育现代化,2020,7(96): 128-132.

Teaching Design of the Course of Environmental Assessment Based on“Internet+”TONG Yujie1*, WANG Weiwei2, TIAN Jing1(1.Tianjin Vocational Institution, Tianjin; 2.China Petroleum & Chemicalthe Fifth Construction Company,Guangzhou,Guangdong)

Abstract: The course of environmental assessment is central course of environmental monitoring and control technique major of higher vocational education. It is practical and related to the practice of Chinese ecological and environmentalprotection.

Based on five environmental elements (air, water, soil, sound, ecology), five circumstances teaching units are developed. Each situation unit includes knowledge aim and skill aim. Various teaching methods are used in teaching proceeding. Knowledge aim is method of environmental quality assessment and teaching methodmainly is informatization. Skill aim is the technique of environmental impact assessment.

Based on Technical guidelines for environmental impact assessment General principle (HJ 2.1-2001), the knowledge system of environmental impact assessment is structured. Informatization level is enhanced by the ways as follows: increasing the application of environmental data APP, “vocational education Cloud” and the teaching platform of university.

Case teaching and situational teaching are combined to enhance students’ technique. Searching environmental data by web resources improves the level of teaching informatization. The central method of course teaching design is modular teaching and case teaching. Teaching objective is to enhance student’s ability of acquiring information.

Key words: environmental assessment; environmental monitoring and control technique; “Internet+”; environmental data; educational informationization

环境评价(环境影响评价)课程是高职院校环境监测与控制技术专业的核心课程,也是与生态环境保护相关专业的一门课程。该课程与我国生态环境保护实践密切相关,具有很强的应用性与实践性 [1]。《中华人民共和国环境影响评价法》于 2003 年颁布;并于 2004 年开始环境影响评价工程师的职业资格认证制度。

之后我国不断更新环境标准和技术规范,原先的环境评价课程教学体系已经不适应生态环境保护实践对环境评价技术人员的需要。这对环境评价课程的教学改革提出了要求,课程内容需要及时更新国家环境政策和环境标准;但是,目前以教材为基础的教学方式不能满足我国生态环境保护事业对该专业人才的要求。现代化的教学模式要求融入“互联网 +” 因素,是适应全社会信息化发展的要求。环境评价课程的信息化教学改革,是环境监测与控制专业建设的重要内容。

一 课程存在问题和教改意义

(一) 环境评价课程现状

环境评价课程由于其涉及内容广、实践性强, 而与本专业其他课程在教学内容和教学方式上有很大的不同。其主要特点体现为:交叉性、理论与实践相结合、内容与时俱进 [2]。结合环境评价课程特点,当前的教学体系存在以下问题。

1.课程体系较为混杂

环境评价课程涉及面广,是多门学科在环境评价的应用;导致这门课的教学结构不统一、教材选取困难。如教材名称有环境质量评价、环境影响评价、环境评价等。同时存在教学内容繁多与课时量少的矛盾,这是由以往的“教师教—学生学”的填鸭式教学方法造成的。针对目前存在的教材知识老化问题,教师需要寻求有效的解决办法,并通过优化调整教学内容,优化设计教学模式以及科学制定课程考核办法,提高该课程的教学质量和教学效果 [3]。

2.教学方法单一

目前该课程的教学改革多是基于案例教学, 缺少真实性,与我国生态环境保护实践联系不紧密,而且存在案例滞后的问题。如教材中没有同步《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 和《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3- 2018)。教学内容多拘泥于教材,没有与国家环境政策和环境标准同步更新。而我国随着生态环境保护事业的发展,经常更新环境保护政策、环境标准和技术导则,教学方法需要与实践紧密结合。

3.部分教学内容缺少实用性

计算机软件在生态环境实践工作中有着重要的地位。学生毕业的工作岗位很多是需要掌握计算机软件,而不是书本上的数学人工计算。当前教学缺少相关软件(如大气 AERMOD 模型和CALPUFF 模型)的学习,使学生不能高效地掌握环境评价实用技术。

(二) 环境影响评价教学改革意义

1.通过“ 互联网 +” 教育, 转变教育模式、学习方式和思维方式

传统教育形式是“教师 + 学生 + 教室”;“互联网 +”教育是“云平台 +APP”。“互联网 +”把互联网与社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升,使当今社会发生根本性的变革。除了改变生活方式、进一步改变学习方式和思维方式外,还可以构建知识型社会。

2.改革教学方法,保证环境信息的真实性、即时性

改革传统的案例教学为案例教学和情境教学, 实现环境信息的真实性、即时性,与环境实践完全对接。十九大“美丽中国”的提出是以建设生态文明为基础。应用“互联网 +”环境信息的教学改革可探索高等教育事业的社会效应,促进生态文明建设。

3.提高学生信息素质,与专业知识有机融合, 拓宽获取知识渠道

基于传统的电子数据库和“互联网 +”环境大数据,与专业知识融合。在提高学生获取信息的基础上,拓宽知识面,提升知识结构;提高自学能力和科学素质,为毕业后科学有效地完成工作奠定基础。

4.采用不同的教学方法,提高教学效果,事半功倍

针对环境评价课程内容的复杂性,教师需要对教学内容需精准定位,教学手段要有的放矢。针对不同的教学目标,采取有效的教学方法,提高教学效果。教学内容应采取以点带面,提高学生融会贯通能力。

二 环境评价课程教学整体设计与情境设计

(一) 环境评价课程整体设计

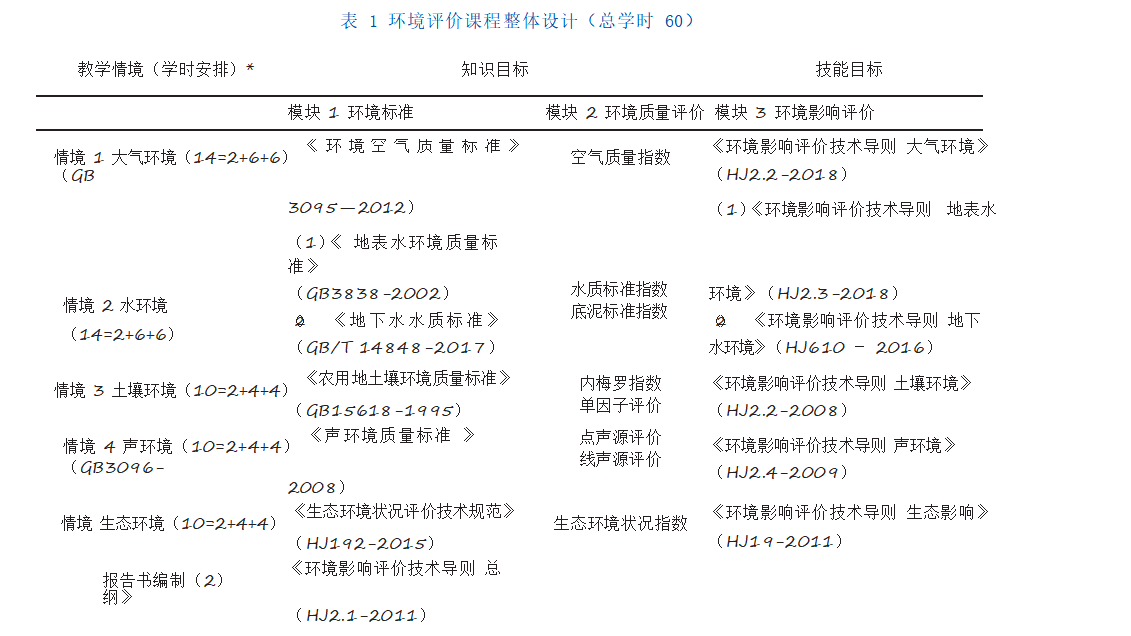

基于环境科学的研究对象——自然环境的特点,以五大环境要素(大气环境、水环境、土壤环境、声环境、生态环境)为依据,开发五大情境的教学单元。每一单元包括知识目标和技能目标,采用不同的教学方法(如表 1)。知识目标是环境质量评价方法,教学手段主要体现信息化。技能目标是环境影响评价技术,以中国生态环境保护局颁布的《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1 - 2011)为向导,形成环境影响评价知识体系。

环境影响评价技术体系包括总纲、专项技术导则和行业建设项目技术导则。专项环境影响评价技术导则包括环境要素和专题两种形式,本课程依据环境要素专项环境影响评价技术导则设计课程的整体框架(如表 1 所示)。

(二) 各环境要素情境设计

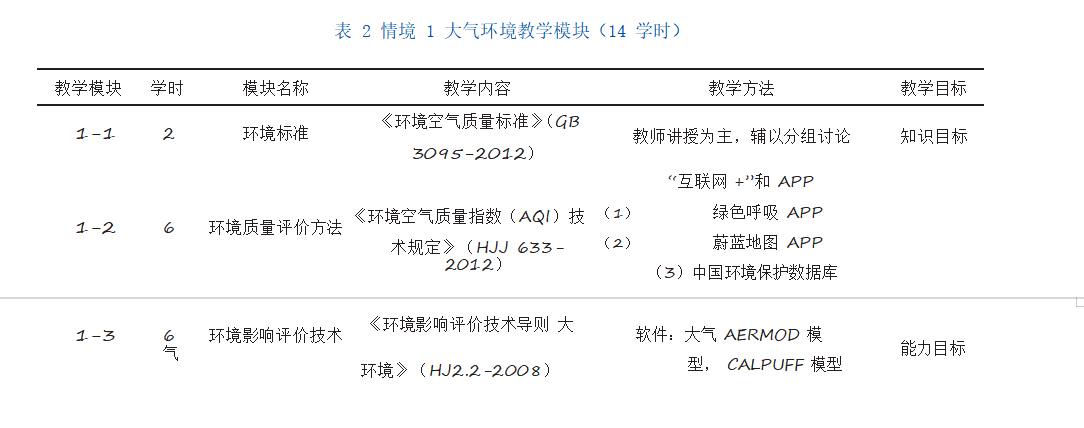

根 据 《 环 境 影 响 评 价 技 术 导 则 总 纲 》(HJ2.1 - 2011),环境评价课程包括五个环境要素的情境设计,分别是:大气环境、水环境、土壤环境、声环境和生态环境。以情境 1 大气环境为例,包括三个模块:大气环境质量标准、空气质量指数和大气环境影响评价(表 2)。

模块二和模块三的教学方法分别为“互联网 +”APP 和计算机软件应用,是教改重点。绿色呼吸 APP 可以实时查询全国城市 PM2.5 数据和空气质量等级, 收集分析关于PM2.5 有关的一切报告和科研结论。蔚蓝地图 APP 为用户提供全国范围内各大城市的空气质量报告、水质报告和污染程度地图等相关信息。AERMOD 模型可对多种排放源(点源、面源和体源)排放出的污染物短期质量浓度分布进行预测,适用于乡村和城市环境、平坦地形和复杂地形的模拟,并考虑了建筑物尾流的影响。

三 教学方法与教学效果

(一) 教学方法

教学方法不能一刀切,针对不同的教学目标, 采取不同的教学方法。摒弃以教材为基础,建立案例教学和情境教学的环境影响评价教学模式。

1.案例教学为主

案例教学是提升环境影响评价教学效果的重要手段。该方法强调从实践中选取典型案例进行教学,通过案例的分析和讲解,学生增强独立思考的能力,达到学以致用的目的 [4]。选择环境影响评价案例是案例教学的重要一步,是实施环境影响评价案例教学的基础和前提 [5]。让学生根据课堂所学理论知识来分析如何进行环评的准备、确定评价等级、进行现状评价及影响预测。

2.在案例教学的基础上,开发情境教学

教学过程中结合各环境要素特点,开发情境教学,引入真实情境。比如大气情境单元引入某国家环境保护模范城市;水情境单元引入城市景观河道和校园景观水;土壤情境单元引入某农产品生产基础和绿色食品产地;声情境单元引入校园环境和居民小区环境;生态情境单元引入湿地和自然保护区。

3.提高信息化水平

(1)应用环境数据 APP。与通过浏览器查询信息相比,智能手机 APP 具有方便快捷的特点, 这是它的最大优势。采用 APP 可提高学生对学习的兴趣和主动性,增加师生互动和生生互动。充分利用已有信息资源,如在大气情境单元应用绿色呼吸 APP 和蔚蓝地图 APP。

(2)“互联网 +”教育教学模式。“互联网 +”是主要利用互联网平台,使之融入各行业的经济活动。增加学校教学云平台网站链接,如“中国环境保护数据库”,包括城市空气质量指数(air quality index,简称 AQI)和国家地表水水质发布系统。“互联网 +”教育的教学模式把以往的教学场所(教室)扩展为无限空间,改变了完全源于书本的知识结构。在不脱离教学基本内容的前提下,使部分的教与学活动依托互联网进行,实现信息化、即时性,增加知识获取渠道,拓展专业知识面。

(3)使环境文献检索教学与专业知识有机结

合。传统的文献检索主要是电子数据库的应用, 如中国知网。在环境评价教学中,主要利用网络事实数据搜索,它与电子数据库比较,具有时效性的优势。

(4)充分利用学校教学平台。提升学校教学云平台,增加云平台网站链接,如“中国环境保护数据库”,同时实现在线作业,在线讨论,实时测验。

4.增加计算机软件使用

计算机软件应用在环境实践中有着重要的地位。有些环境评价方法通过计算机软件完成,而不是课堂讲授的人工数学计算。为了使学生高效地掌握环境评价这门实用技术,在教学中增加环境影响评价软件操作,可以使学生有效地掌握这门技术,与毕业后的工作无缝对接。如在大气环境和水环境教学单元中引入计算机软件。

情境 1 大气教学单元增加大气 AERMOD 模型和 CALPUFF 模型, 应用于建设项目环境影响评价和区域开发环境影响评价。Aermod 模型为评价大气环境影响(二级)的模型。它依据大气边界层的数据特征,模拟点源排放源和面源排放源的污染物浓度;适用于地形复杂或简单的城市或农村大气环境的下风向范围( ≤ 50km)。模型的选择参数包括:污染源数据、地形及气象数据 [6]。CALPUFF 模型适用范围是在非稳态的气象条件下,模拟大气污染物的扩散及迁移转化的高斯模式烟团扩散模型。其模拟范围包括近距离和远距离 [7] 。

情境 2 水环境教学单元增加 WASP 模型。1983 年,美国环保局 Athens 实验室开发该模型, 用于模拟和预测河流、湖泊、河口、水库、海岸的水质。WASP 模型主要应用在以下四方面:一是突发水污染事故时,模拟水中污染物,如水温、总氮、溶解氧、生化需氧量等的迁移转化。二是模拟预测富营养化水体中营养物的生物富集、富营养化过程和消耗溶解氧过程。三是模拟水环境容量,包括以下水质指标:化学需氧量、生化需氧量、氨氮、溶解氧、硝氮、总磷、正磷酸盐等。四是预警水质变化,主要有:研究水质指标变化趋势、模拟和预测污染物在水环境的迁移转化、判断主要污染源 [8]。

5.教学形式采用任务驱动型

任务驱动型教学是将教学案例项目式引入, 指导学生检索背景资料,学生分组合作完成教学任务。提高了学生分析问题、解决问题的能力,同时增强了学生的语言表达能力和团队协作能力 [9]。

(二) 教学效果

基于“互联网 +”的环境影响评价教学整体设计实施后,具有以下教学效果:

第一, 基于五大环境要素的教学单元体系, 使学生有清晰的知识目标和技能目标,提高教师教学效率和学生学习效率。

第二,依据教学内容特点,实现线上线下切换, 教学资源丰富, 增加教学实效性。基于 3D

虚拟仿真实训平台,可应用互联网资源进行在线微课和其他精品课资源教学,也可进行虚拟仿真实训。在环境评价中,及时获得环境数据信息资源, 增加教学的实效性。大屏幕可实时统计互动数据, 及时呈现教学效果。

第三,教学方式生动,教学资源丰富。应用职教云教学平台,提高互动效果,发布作业、在线批阅作业、即时统计成绩。如“生态环境部官网” 实训包括:空气质量、水质、土地、声、自然生态(如图 1 所示)。

第四,通过学习计算机软件,学生获得实用的环境影响评价技术技能,增加就业砝码。

第五,改变传统文献检索被忽视的现象,与专业教学相结合,提高学生信息素质、增加知识获取渠道,拓展专业知识面。

四 结语

环境评价课程建设要与时俱进,根据最新的环保政策、技术方法、技术导则及标准,及时更新课程教学内容 [10]。通过该课程的教学改革,根据环境评价实践工作特点,以《环境影响评价技术导则》为基准形成知识体系,为学生毕业后从事环境影响评价工程师进行知识储备。改变教师的主要角色为导向式辅导教学,充分调动学生的学习兴趣,使学生主动获取教育,而不是“被教育” 状态,使高等环境专业教育在教学上紧跟国家政策法规,以提升学生专业能力,为我国生态环境保护事业培养人才。

参考文献

[1]梁运姗,雷龙,吴爱平,等 . 生态学背景下的“环境影响评价”课程教学方案研究 [J]. 科教导刊(中旬刊),2019

(01):92-94.

[2]

章丽萍,何绪文,张春晖,等 . 案例法在环境评价课程教学中的改革初探 [J]. 大学教育,2013(05):67-68.

[3]李如忠,彭书传, 刘晓薇,等 . 基于能力导向的环境评价与规划课程建设及教学改革与实践 [J]. 教育现代化, 2019,6(05):48-51.

[4]牛晓霞.案例教学法在环境影响评价中的应用探讨 [J]. 高教论坛,2010(4):82.

[5]孙秀云,许志良,黄中华,等 . 专业学位案例教学课程建设探究:以环境评价课程为例 [J]. 大学教育,2018(08): 15-17.

[6]林辉斌,周小燕 . Aermod 模型在大气环境影响预测中的应用 [J]. 资源节约与环保,2019(05):36-37.

[7]张焱,裴青 . 基于 CALPUFF 模型的典型工业园区大气环境容量差异性分析 [J]. 环境与可持续发展,2019,44(05): 100-104.

[8]陈振宇 . WASP 模型水环境模拟研究进展综述 [J]. 四川水泥,2019(05):309.

[9]郑永红,张治国,胡友彪 . 环境评价课程教学改革与实践[J].

大 学教育,2015(04):166-167.

[10]骆斌,赵志刚 .《环境影响评价》课程教学改革的思考与探索 [J]. 教育教学论坛,2019(36):96-97.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32329.html