SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:当下是一个经济全球化的时代,我国的改革开放也日益加深,不同的西方文化和价值观涌入我国的各个高校,直接影响我国青少年的政治文化、价值观等。这就需要我们与时俱进地创新高校思想政治教育的机制,创立可推广的易复制的信息化平台,建立高效便捷的师生互动平台,优化完善思想政治教育的教学与评价系统,以数据时代的精密度引领新时代思想政治教育的创新与实践。

关键词:课程思政;信息化大数据;思想政治教育;创新性

本文引用格式: 岑余璐 . 高校课程思政机制创新与路径实现——基于信息化平台的建设与运用 [J]. 教育现代化 ,2020,7(99):129-131,135.

Innovation And Path Realization Of Course Ideological And Political Mechanism In Colleges And Universities

——Based On Construction And Application Of Information Platform

CEN Yulu

(Tongji University, Shanghai)

Abstract: Currently, it is an era of economic globalization, and reform and opening up in our country has been deepening, different western cultures and values have poured into various universities in our country, affected political culture and values of youth directly, which requires us to keep pace with the times to innovate mechanism of ideological and political education in colleges and universities, create popular and easy-to-copy information platform, establish efficient and convenient teacher- student interaction platform, optimize and improve teaching and evaluation system of ideological and political education, lead innovation and practice of ideological and political education in new era with precision of the data times.

Key words: course ideological and political; information big data; ideological and political education; innovation

一 引言

课程思政作为推动各类课程与思想政治理论课程相融合的一种综合教育理念,虽然为新时期高校思政教育工作的推进提供了全新思路,但由于新时期高等教育改革对各高校的思政教育工作提出了更高要求,高校课程思政建设的经验又相对较少,因此高校思政教育工作效果实际上并未得到太大提升。而通过对信息化平台的建设与应用,则能够从学生学习辅助、课堂反馈、教学管理、课堂考核等多方面入手,为高校思政教育工作提供支持,进而使高校课程思政建设发挥出更大的作用。

二 新时代高校思想政治教育工作的新要求

首先要完善思想政治教育的形式。高校的思想政治工作要适应新形势的变化,在大学生思想政治教育过程中利用高科技手段等多种形式来进行教育和融入,成为大学生喜闻乐见的一部分。

其次,建立完善的高校思想政治教育体系。完善的教育体系能够促使学生积极参与学习,明确教学目标和方法,提高学习效果。同时加强学生正确思想观念和政治取向的培养,重视学生个性的发展以及个体差异,以学生未来发展为重。

最后,使用科学创新的与时俱进的思想政治组织形式。传统的以班级为单位,整齐划一但却僵硬死板的教育模式,无法满足现代高校学生对思想政治知识、动作以及技能学习的要求,同时也无法满足当代高校学生身心发展的诉求。因此,高校思想政治需要采取科学的教育模式 [1]。

三 搭建信息化平台,建立高校课程思政信息化基础

(一) 信息化平台的运行方式

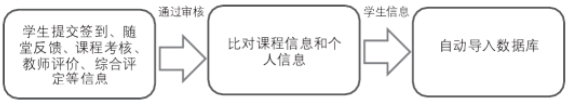

信息化平台的用户登录、注册与学校数据库对接,对学生的登录信息通过数据库进行验证,核对学生信息真实性及其权限。而在存储方面则以学生的学号作为关键字,对所有信息进行记录。运行方式则是“学生记录思政课程的课堂信息”+“老师确认审核”的方式。此方式是每次课程整个过程中以及课后由学生自己登陆系统填写思政课程的情况, 由授课教师进行审核,通过后系统将课程信息与个人信息比对后存入数据库。具体过程如图所示 [2]。

图 1 信息化平台运行具体过程

(二) 信息化平台记录的内容和表现形式

信息化平台上的信息记录以学校思政课程记录为主,结合学生课程反馈、思政考核、学习论文等记录下来,进行分类管理。围绕“记录大学生思想政治教育经历”的目标,着重关注大学生第一课堂、第二课堂活动的经历和收获,利用 PC 端和手机两个输入端口实现随时随地的录入、查询、有选择的输出, 把握记录、审核、打印三个关键环节。最终当学生或老师需要相关信息的时候,可以选择转换为电子文档输出或者是打印为成绩单的形式,电子文档和成绩单上会详细记录学生参加思政教育的各种详细信息,由此方便学生自己或老师审核。

四 借助信息化平台,实现高校课程思政信息化

(一) 信息化平台提供的功能和服务

首先,信息化平台可以在学生需要查询的时间节点上生成一张“思想政治教育成绩单”,成绩单上记录着学生从入学开始到信息输出时整个时间段内所有的思政教育的详细信息,全面反映学生在大学期间思想政治的变化情况。

其次,可以对记录在信息化平台中的数据进行统计分析。系统对学生参与思政教育的过程进行了全过程记录,并对学生在思政教育中的所感所想进行记录,因此可以按照要求对系统中的数据进行分析。例如可以查询学生大学四年里每学期接受思政教育的频率变化等信息,从而帮助学校优化思政教育的内容和形式,更好地掌握学生在学校的发展规律 [3]。

最后,教师可以借助信息化平台记录的内容, 全面了解学生,促进入党申请考核、评优评先工作。教师可以以学生的“思政教育成绩单”为参考,取代多种证书分别评分加权的方法,进行入党申请考核、优生、优干以及奖学金等评奖评优申请审核工作, 全面了解学生。

(二) 思政教育信息化对不同主体的适用性

对学生而言,思政教育的信息化将极大地方便学生的学习、作业的提交、课程的反馈,同时教学视频和教学课件都可以在平台上下载学习。

对授课教师而言,可以借助信息化平台随时批阅学生的作业,从而直观迅速地了解学生接受课程教育的效果反馈信息,更加方便进行课程内容更新和优化。对于课程管理教师而言,可以更加方便进行考核成绩的统计和录入,使得成绩的分析统计告别以往的碎片化,变得系统化、公平化和科学化。

对于思政课程授课学院而言,可以直观地了解各个授课教师的授课效果和学生对各个授课教师的评价,从而方便其对授课教师的安排调整,使思政教育产生更好的效果。

对于思政管理部门而言,可以通过对思政教育的数据分析,了解不同学院、不同专业年级、不同学科大类等各个群体学生特点、反馈情况、感悟感想、学习习惯和学习倾向等特点,进行针对性的思政课程的优化设置,使得思政教育更具特色。

五 利用信息化平台,提高高校课程思政实效性

(一) 教学管理的网络化

通过信息化平台,思政教育将由传统的线下的灌输式转变为线上线下相结合的方式,思政教学效果可视化,实现线上线下联动,在接受过课堂上价值观培养、意识形态熏陶后,学生们借助信息化平台对所学所感即时反馈,保证充分交流的同时也利于发现问题,完善教学方式,实现教学创新。

(二) 课程反馈的实时化

授课教师可第一时间了解学生在每次课程后的思想变化和学习感悟,掌握学生们对课程内容的掌握度、对授课方式的接受度、对教育主题的喜好度和对自身发展需求的切合度,以便之后优化授课内容和授课形式,实现课程的实时化更新,提升授课的效果。

(三) 课程考核的便捷化

授课教师可随时查看学生参加思政课程的考勤情况,详细地看到学生在平台上提交作业的内容和时间,方便老师及时批改,甚至还可以提供作业查重。课程考核结束后,平台可以统计出学生的成绩状况, 通过图表直观地了解学生的成绩信息,以此实现思政教育课程成绩考核及时反馈,依托信息化平台将提高成绩评定效率,使得课程考核便捷化。

(四) 学生需求的直观化

以信息化平台提供的大数据分析对高校思想政治教育进行总结,了解分析出不同学院、不同专业年级各个群体学生特点、反馈情况、感悟感想、学习习惯和学习倾向等特点,通过数据反馈的信息, 进行针对性的课程优化设置,使得思政教育更具特色,更具适应性和普遍性。信息化平台对学生从入学开始到毕业时的所接受思政教育记录情况进行大数据分析,掌握当代大学生对接受思想政治教育和个人成长成才的真实需求 [4]。

(五) 课程设计的科学化

借助数据统计与分析,经过对录入的相关课程数据处理计算,结合信息化平台各模块数据,深度挖掘高校学生接受思政教育隐含的规律,清晰刻画大学生成长成才轨迹。统计分析信息化平台建立的思政教育数据记录,为学校教务部门了解学生学习倾向、思想变化和成长需求提供依据,为思政教育课程设计和课程安排提供参考,实现全校思政教育课程安排动态优化调整。

六 活用信息化平台,实现高校课程思政机制的全覆盖

(一) 总结形成可推广的案例

通过互联网形式提升思政课程的实效性是现今思政课程改革必然面临的重大问题,构建信息化平台,将新媒体应用于课程思政教学,打破了传统教学方式在时间和空间上的限制,实现了教学资源的开放共享,通过将平台集成和资源要素进行有机整合,并通过数据分析的形式,对学生需求和学习动态进行追踪,有针对性地提出更好的课程改革建议, 改革后的思政教育将用一种不同于传统教育的新模式进行思政教育,在这过程中形成探索新教学模式,

以此推出一个可推广的创新案例 [5]。

(二) 提炼形成可复制的机制

高校思想政治教育信息化平台的搭建,将思想政治教育和大数据紧密结合,也使得思想政治教育学科的科学性得到进一步的提升。在此过程中,学生的感受、情绪、态度等原本无法量化的信息,通过挖掘、分析得以量化和呈现。思想政治教育的教育者也因此能够把握每一位学生的思想规律、精细分析各个学生思想与其现状、甚至掌握不同学生对不同思想政治教育内容的接受程度与兴趣状况,不断推动高校思想政治教育进行全方位的完善与更有效的实践。

(三) 拓展思政教育新阵地

信息时代下网络已经成为了当代大学生获取信息的主要渠道,如微博、微信、知乎等网络平台, 与大学生的精神生活都有着十分密切的联系,而高校在开展课程思政建设、建设信息化平台的同时, 也同样可以将信息化思政教育平台与这些网络平台联系起来,对思政教育的全新阵地加以拓展。例如为激发学生对思政教育内容的兴趣,高校就可以在信息化平台上开设如“德育空间”“趣味课堂”“思政社区”等功能模块,定期上传与课程思政相关的微课视频、文献资料等资源,之后再建立依托微信公众号、微博等平台展开宣传,定期发布部分思政教育资源,以吸引学生前往学校的信息化思政教育平台展开学习、讨论,进而使信息化平台在课程思政教育方面发挥出更大的影响力。

(四) 开发全新思政教育资源

为实现课程思政机制的全覆盖,高校还可以依托信息化思政教育平台,对主流媒体新闻以及具有思政教育意义的文学作品、影视剧、美术作品、摄影作品等进行广泛搜集与整理,同时在信息化平台上集中呈现出来,使学校思政教育资源能够更加丰富多样,对学生产生更大的吸引力。而对于一些有条件的高校,还可以选择自主开发思政教育资源, 将学校各专业课程、公共课程的课程思政建设成果进行加工处理,以视频、图片、文字相结合的形式上传至信息化平台,使思政教育资源能够更具学校特色、更符合学生实际学习情况。例如在大学语文课程结束后,就可以由教师向学生推荐与课程内容相关且具有思政教教育意义的经典文学作品,之后再由学校将这些文学作品以电子书籍的形式上传至信息化平台上,鼓励学生在网络上进行名著阅读, 同时将各种形式的书评、读后感发布在平台上,这样不仅可以让学生在阅读过程中受到良好思政教育, 同时也能够加深学生对课程内容(教材中课文)思政内涵的理解。

(五) 加强师生思政教育互动

在课程思政建设过程中,高校还可以从师生互动的角度出发,对课程思政机制展开创新,依托信息化思政教育平台发布与时政要闻、节能环保、社会公益等相关的研讨话题,鼓励学生、教师在平台上发布自己的观点,或是与他人进行讨论,使学生能够在互动讨论的过程中发生思想政治观念转变, 进而逐渐实现思想政治素养的提升。同时,由于很多学生对于这类师生互动讨论常常会存在一定畏惧心理,因此高校还可以为平台开发匿名评论的功能, 使学生能够放下心中负担,说出源于自己内心深处的想法,并由教师根据学生的思想政治观念特征来对其进行正确引导。

七 结语

总而言之,面对高校思政教育工作的全新要求, 当前很多高校的课程思政建设虽然都存在着明显不足,但只要能够将信息化思政教育平台建立起来, 同时通过对信息化平台的有效运用,持续推动课程思政机制创新,就必然能够将高校课程思政建设工作有效落实到位,使当代大学生受到更为良好的思政教育。

参考文献

[1]刘承功 . 高校深入推进“课程思政”的若干思考 [J]. 思想理论教育 ,2018(6):62-67.

[2]邱仁富 .“课程思政”与“思政课程”同向同行的理论阐释 [J]. 思想教育研究 ,2018(4):109-113.

[3]石丽艳 . 关于构建高校课程思政协同育人机制的思考 [J]. 学校党建与思想教育 ,2018(10):41-43.

[4]江颉 , 罗显克 . 新时代高校“课程思政”建设的路径探究 [J]. 中国职业技术教育 ,2018,(32):84-87.

[5]杨涵 . 从“思政课程”到“课程思政”——论上海高校思想政治理论课改革的切入点 [J]. 扬州大学学报 ( 高教研究版 ),2018,22(2):98-104.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32252.html