SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:本文在分析材料类专业实验教学体系模块化建设现状的基础上,设计了材料科学与工程专业包含实验课程模块、实验项目模块、实验知识和技能模块三个层次的模块化实验教学体系。进而,探讨了各个层次的模块化思路和方法,并以南方科技大学材料科学工程专业的实验教学体系为例说明了建立多层次模块化实验教学体系的具体做法。

关键词:实验教学;教学体系;多层次;模块化

本文引用格式:叶飞,廖成竹,章剑波 .材料科学与工程专业多层次模块化实验教学体系的深化设计 [J]. 教育现代化 ,2020,7(95):114-118.

Deep Design of Independent experimental Teaching system for materials science and engineering

YE fei, LIaO Chengzhu, ZHang Jianbo

(Department of Materials Science and Engineering, Southern university of Science and Technology, Shenzhen guangdong)

Abstract: Based on the analysis of the current situation of modularized experimental teaching system for materials specialties, a multi-level modularized experimental teaching system for the specialty of materials science and engineering is designed, which consists of three levels, experimental course module, experimental project module, experimental knowledge and skill module. Furthermore, the ideas and methods of modularization at various levels are discussed. The experimental teaching system of materials science and engineering of Southern University of Science and Technology is taken as an example to illustrate the concrete practice of constructing multi-level modularization experimental teaching system.

Key words: experimental teaching; teaching system; multi-level; modularization

一 引言

工程学科本质上是高度实践的学科,实践和知识综合运用既是学生学习专业知识的重要途径, 也是学习的目的。因此,实践教学是工程人才培养的基础,教师应以使学生能综合且灵活运用所学知识解决实际问题为目标,拓展教学思路。

在传统的教学模式中,实验往往作为理论课程的一部分与理论课程同步开设,以加强学生对专业知识的理解。然而,在这种模式下,实验教学仅仅是人才培养的辅助手段,限制了实验内容的拓展和创新。因此,近年来,各高校已经逐步将实验课程独立设课,也就是将实验内容从各门理论课程中独立出来成为一门单独的课程。独立设置的实验课程具有独立的教学大纲、教学指导书和考核方式,同时又与理论课程内容紧密联系,使理论课程与实验课程相互支撑。实验课程的独立设课改变了实验教学作为辅助教学手段的状况,有助于发挥实验教学在培养学生实践能力和创新能力上应有的作用 [1]。然而,仅仅是简单地将实验课程从理论课程中剥离, 不等于形成了独立的实验教学体系。若各门实验课程之间缺乏关联,学生仍然不能系统地掌握专业实验知识和技能,不能满足人才培养的要求。

为了彻底改变实验教学作为辅助教学手段的现状,许多高校提出了模块化的教学模式。模块化教学是指部分或者完全基于模块化课程的一种教学模式,是基于学科知识的模块化分解或组合的教学。模块化课程结构可以有效地保证培养目标、毕业要求与课程体系的一致性,适合工程人才培养 [2]。由于传统教学模式的影响,在以往的模块化教学模式改革中,更加重视理论课程的模块化建设,对实验课程的模块化建设缺乏足够的重视。然而,与理论课程的知识结构和体系相对应, 实验课程也应该具有自身的知识和技能体系。

目前,大多高校已经对实验教学体系进行了多层次模块化建设。本文简单分析了各高校材料类专业模块化实验教学体系的情况,着重讨论了材料科学与工程专业实验课程的模块化结构。在此基础上提出了材料科学与工程专业多层次模块化实验教学体系的设计思路,并以南方科技大学材料科学与工程专业实验教学体系为例,阐述了在实验课程、实验项目、实验知识和技能等多个层次模块化的探索与实践。

二 模块化实验教学体系建设现状浅析

各个高校材料类专业基于自身特色,对实验平台、实验课程、课程内容进行了不同方式的模块化。例如四川大学高分子材料与工程专业构建了“专业基础实验 - 综合设计型实验 - 研究创新型实验”三级教学平台,以及“合成 / 制备 - 加工成形 - 结构 / 性能 / 组分 - 应用 - 环境评估”五个内容模块,形成从低到高、从基础到专业、从传授知识到综合能力培养的多层次实验课程体系 [3]。又如重庆大学将材料类实验教学体系分为“基础验证型 - 综合设计型 - 研究创新型”三个层次,构建了“制备与加工 - 组织结构分析 - 性能检测”三个模块 [4]。

因为实验课程大多是在理论课程基础上开设, 所以参照理论课程体系,实验课程往往能够自然地形成模块化的结构。在教育部高等学校教学指导委员会制定的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》中材料类教学质量国家标准的课程体系中[5], 包括人文社会科学类通识课程、数学和自然科学类课程、学科基础类课程、专业知识课程等模块。对应的实验课程也可以相应的分为三个类型,公共基础实验、专业基础实验和专业实验。

在实验项目方面,从各个学校出版的教材中, 可以较为清晰地看到实验课程中实验项目的模块化。例如,由材料科学与工程实验教学研究会组织编写,李慧主编的《材料科学基础实验教程》中,包含了 11 个实验。虽然在书中没有明确说明课程内容模块,但是从 11 个实验的具体内容和排序, 可以看到实验可以分为金相分析、晶体结构和结晶、相图和相变、塑性变形、扩散和固态相变等模块,与理论课程知识结构相对应 [6]。对于材料专业另一重要课程“材料分析测试方法实验”,在邹龙江主编的《近代材料分析方法实验教程》中, 共有 12 个实验,按照分析测试使用的设备,分为扫描电子显微分析、X 射线衍射分析、透射电子显微分析、电子探针 X 射线显微分析、X 射线荧光光谱分析、激光共聚焦显微分析实验等 6 个模块 [7]。而在路文江等编著的《材料分析方法实验教程》中,共有 21 个实验,按照实验项目涉及的知识和难度,分为基础实验、软件分析型实验和综合性实验三个模块。显然这两部教材在实际使用时,需要适当选择或者将其中的实验组合使用。[8]

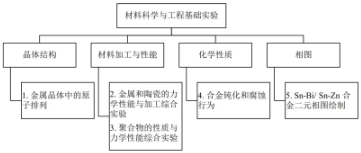

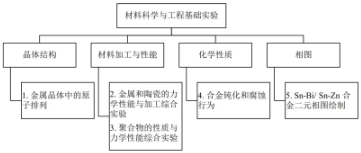

在一些教材中,还可以看到通过打破实验课程之间界限,将相关实验项目结合,形成实验知识和技能模块结构。例如在葛利玲编著的《材料科学与工程基础实验教程》中,将专业实验按照相关理论知识分为 7 个模块,包括金相显微分析基础、晶体学及结晶学基础、金属材料物理力学性能基础、材料成型基础、金属材料及热处理、材料化学基础、材料现代分析测试方法等。在刘芙和张升才主编的《材料科学与工程基础实验指导书》中,主要按照材料的性质性能,将专业实验分为微观组织分析、力学性能、电学性能、热学性能、磁学性能、综合实验等模块。

从上述分析可以看到各高校在实验教学体系上进行的模块化探索,已经根据课程内容和知识结构对实验课程和实验项目进行了模块化,而且对整个专业实验项目和知识进行了模块化总结,从而形成了多层次、模块化的实验教学体系。然而,现有的模块化建设也经常存在层次单一的问题,往往是由任课教师对所教授的课程进行规划,或者是对专业所有实验进行简单的、不同层次的划分。

三 多层次模块化实验教学体系建设方法

在总结已有的多层次模块化实验教学体系建设思路的基础上,吸收理论课程模块化改革和建设的经验,本文提出了材料科学与工程专业实验教学体系的深化设计思路,自顶向下建立多层次模块化的独立实验教学体系。如图 1 所示,这个体系可以为三个层次的模块。第一个层次是实验课程模块,每个模块包含多个相互关联的实验课程;第二个层次是实验项目模块,每个模块由同一门实验课程中的多个实验项目构成;第三个层次是实验知识和技能模块,通过不同课程中实验项目的交叉整合形成。此外,同一层次的模块之间, 还具有逐渐提高、递进的关系(用箭头表示)。下面,具体说明建立每个层次模块的思路和方法。

图 1 多层次模块化实验教学体系示意图

(一) 实验课程模块

如上所述,专业实验课程模块可以基于专业培养方案中的课程体系设置。材料类专业课程通常包括专业基础课程、专业核心课程或方向课程等模块。相应地可以建立实验课程模块,模块结构与培养方案课程体系一致,而且模块间衔接紧密,并与较为成熟的理论课程体系相匹配。通过这样一系列实验课程的学习,学生可以由浅入深地掌握实验知识和技能,既能建立坚实的实验知识和技能基础, 也能够与“生产实习”、“毕业设计”等实践课程紧密衔接,与科研和工程实践紧密结合。

(二) 实验课程中的实验项目模块

每一门实验课程中通常包含多个实验,根据实验课程和其中实验内容的特点,可以采用不同的方式建立多个相互关联的实验项目模块。下面建议了几种方式。

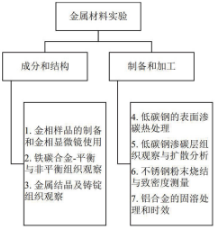

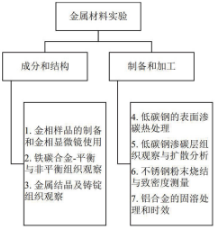

方式一,按照知识结构建立模块。这种方式简单易行,是目前最常见的模块建立方式。特别是对于与理论课程联系紧密的专业基础实验课程,完全可以对照理论课程的知识结构相应地建立模块。方式二,按照材料科学与工程的基本要素建立模块。材料科学与工程包括成分和结构、制备和加工、材料性质、使用性能等四个基本要素。将实验课程中的内容按照这四个要素进行模块化建设,适用于大部分实验课程内容。对于综合性强的实验项目,经常涉及多个基本要素,则难以按照这种方式模块化。

方式三,按照材料研究和应用的流程建立模块。材料的研究和应用流程一般包括选择和设计、合成和制备、加工和处理、表征和分析、器件和应用等。在专业实验教学中,学生需要完成这个全过程的训练。按照这种方式建立模块,相应地设计实验项目,有利于学生掌握课程知识和技能的实际运用。

方式四,按照材料类型建立模块。材料专业主要研究金属、陶瓷和聚合物材料。如果实验课程内容涉及材料类型全面,这样建立模块简单明了,因此适合于综合性强,覆盖面广的实验课程。

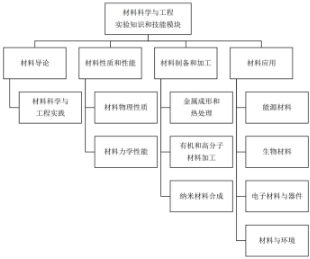

(三) 实验知识和技能模块

在构建各门实验课程中实验项目模块的基础上,综合考虑各个实验项目的内容,不同实验课程的项目和内容可以适当交叉,从而形成实验知识和技能的体系。根据专业发展的特色,可以采用不同的方式建立模块。下面建议了几种方式。

方式一,对应实验课程建立模块。在葛利玲编著的《材料科学与工程基础实验教程》中体现的就是这样的模块结构。[9] 因为实验课程内容自成体系,所以这种方式比较简单,形成的模块也比较清晰。然而,这种方式对形成完整的实验知识和技能体系,提高学生综合运用知识能力方面作用不大。

方式二,按照材料科学与工程基本要素或者

研究和应用流程建立模块。这种方式有利于建立学生对材料科学与工程实践的系统认识,形成在实践中综合运用所学知识的基本思路。

方式三,按照材料类型或者材料性质或性能类型建立模块。在刘芙和张升才主编的《材料科学与工程基础实验指导书》中体现的就是这种结构。[10] 这种方式对学生把握专业知识整体结构有帮助,但是对于综合性强的实验,不容易覆盖所有的实验内容。

方式四,按照实验内容的层次和难度建立模块,例如基础实验、综合实验、创新实验等模块。这种方式有利于教师按照不同层次进行教学和指导,但是对学生理清实验知识体系帮助不大。

四 多层次模块化实验教学体系建立实例

在实验教学体系较为成熟的高校和专业,对实验教学体系的改革需要逐步进行。与此相对的是,对于历史较短的、体量较小的高校,如 2013 年成立的南方科技大学材料科学与工程专业,在建设过程中可以较为迅速地实现教学体系的构建和改革。接下来,我们以南方科技大学材料科学与工程专业的实验课程和实验内容为例,具体说明多层次模块化实验教学体系的构建。

多层次模块化的实验教学体系可以根据图 1 所示自顶向下地建立。首先,参考培养方案中的培养目标和毕业要求,明确实验课程之间的联系,每门实验课程的教学目标,以及这些目标对相应毕业要求的支撑作用,设置实验课程。南方科技大学材料科学与工程专业的过近年来的不断建设和完善, 已经形成了较为完备的实验课程体系。专业实验课程模块可以对照培养方案的课程体系建立。已开设的专业实验课程如图 2 所示,包括专业基础、专业方向、综合应用等 3 个模块,每个模块中包括 2-3 门实验课程。其中,专业基础模块和专业方向模块分别与课程体系中的专业基础课程和专业方向课程对应,综合应用模块是为了与工业实习、毕业设计、创新项目等实践环节衔接而设置的实验模块。

图 2 南方科技大学材料科学与工程专业的实验课程模块

图 3“材料科学与工程基础实验”按照知识结构建立实验项目模块

图 4“金属材料实验”按照材料科学与工程的基本要素建立实验项目模块

然后,针对每一门实验课程中的各项实验, 梳理并完善实验内容,明确每项实验对课程教学目标的支撑关系,建立实验项目之间的关联,形成每门实验课程的实验项目模块。不同实验课程根据自身的特点,采用了不同的方式模块化。例如“材料科学与工程基础实验”采用方式一,按照知识结构建立模块,如图 3 所示,可以看到材料的力学性能是该实验课程的核心内容,包含两个综合性实验。虽然课程也涵盖了金属、陶瓷和聚合物材料,但是考虑到该课程是专业基础课,所以没有采用方式四, 按照材料类型建立模块。又如“金属材料实验”采用方式二,按照材料科学与工程的基本要素建立模块,如图 4 所示。由于学时限制,该实验课程只覆盖了成分和结构、制备和加工两个基本要素。

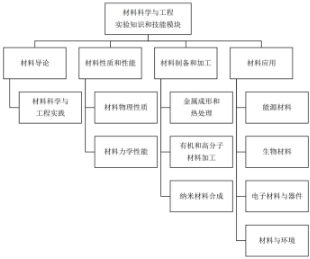

图 5 实验项目交叉整合形成的实验知识和技能模块

最后,将各实验课程中的实验项目和实验内容交叉整合,形成实验知识和技能体系,如图 5 所示。这个模块化体系综合考虑了材料科学与工程的基本要素以及研究和应用流程而建立,包括材料导论、材料性质和性能、材料制备和加工、材料应用等 4个模块,每个模块还包括 1 ~ 4 个方面的具体内容。从这些具体内容可以看到从材料基础知识到材料应用逐渐加强实验教学,有效支撑应用型人才培养。

在实验教学实施过程中,在每门实验课程开始时,需要向学生介绍该课程的模块化结构,同时介绍图 2 和图 5 所示的本课程和实验项目在整个实验教学体系中的位置和作用。这样,学生通过专业实验课程学习,将逐步形成对实验知识和技能体系的整体认识, 从而充分培养学生综合运用所学知识的能力。

五 结语

本文设计了材料科学与工程专业“实验课程模块 - 实验项目模块 - 实验知识和技能”三个层次的模块化实验教学体系,并建议了对各个层次模块的设置思路。多层次模块化的实验教学体系能够将各实验课程和实验项目串联起来,紧密结合在一起。同时,在实验知识和技能方面打破了实验课程之间的边界,使纵向和横向知识体系互相渗透。对于教师,有助于明确实验课程和实验项目对培养目标和毕业要求的支撑关系,从而有计划地持续完善实验教学内容;对于学生,能够有效地解决学生孤立地学习、理解每门实验课程,难以系统掌握课程之间联系的问题,从而使实验教学与专业实践紧密衔接, 有效支撑应用型人才培养。

参考文献

[1]孟昭霞 . 实验教学在学生创新能力培养中的作用 [J]. 现代大学教育,2018, 5: 92-97.

[2]郑浩 , 陶虎 , 王晓辉 . 高校模块化教学模式及其效果评价方法 [J]. 科技信息 , 2010, 25: 23-25.

[3]杨昌跃 , 蔡绪福 , 周天楠 , 等 . 多层次、模块化实验教学体系的构建与改革 [J]. 实验科学与技术 , 2015, 13(2): 119- 121.

[4]刘天模 , 王金星 , 黄佳木 . 以学生为本 , 构建材料类课程实验教学体系 [J]. 实验技术与管理 , 2011, 28(6): 254-256.

[5]教育部高等学校教学指导委员会 . 普通高等学校本科专业类教学质量国家标准 [M]. 高等教育出版社 , 2018.

[6]李慧. 材料科学基础实验教程 [M]. 哈尔滨工业大学出版社,2011.

[7]邹龙江 . 近代材料分析方法实验教程 [M]. 大连理工大学出版社,2013.

[8]路文江 , 张建斌 , 王文焱 . 材料分析方法实验教程 [M],化学工业出版社,2013.

[9]葛利玲 . 材料科学与工程基础实验教程 [M]. 机械工业出版社,2008.

[10]刘芙 , 张升才 . 材料科学与工程基础实验指导书 [M]. 浙江大学出版社,2011.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32162.html