SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:我国高等职业教育与职业教育发达国家相比,仍有较大差距。存在流于形式、合作层次不高等问题。本文从政府、学校、企业三方面分析了问题产生的原因,并从政、校、企三个角度提出了若干解决对策。

关键词:高职教育;校企合作;对策

本文引用格式:孙少杰 , 等 . 我国高等职业教育校企合作问题分析及对策研究 [J]. 教育现代化 ,2020,7(32):98-100.

a problem analysis and an countermeasure Research of chinese Higher Vocational education's school-enterprise cooperation

SuN Shao-jie, LIN Hong-liang, ZHu Bu-bo

(Shaanxi College of Communication Technology,Xi'an Shaanxi)

Abstract: Compared with the developed countries, higher vocational education in China still has a big gap. There are some problems such as formality and low level of cooperation. This paper analyzes the causes of the problems from three aspects of government, school and enterprise, and puts forward some solutions from three aspects of government, school and enterprise.

Key words: Higher vocational education; School-enterprise cooperation; Countermeasure

一 高等职业教育校企合作存在的问题

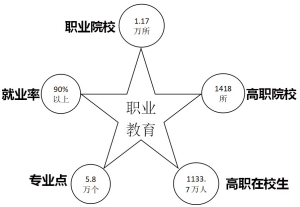

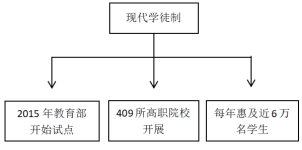

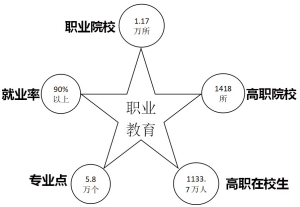

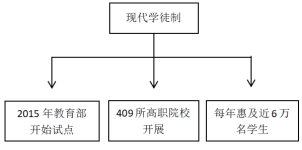

我国高等职业教育为了让技能人才的培养适应我国行业和产业的快速发展,为企业培养更优秀的具有工匠精神和大国工匠水准的人才,做出了很多努力,都在向产教融合、校企合作的广度和深度上拓展。2018 年,中国共有职业院校 1.17 万所,其中高职院校 1418 所,高职在校生达到 1133.7 万人,5.8 万个专业点覆盖了国民经济的主要领域,毕业生半年后就业率在 90% 以上。职业教育已经具备了大规模培养技术技能人才的能力,为国家经济社会发展提供了不可或缺的人力资源支撑。2015 年开始,教育部开始现代学徒制试点,目前已经在全国 409 所高职院校开展,每年惠及近 6 万名学生(学徒),探索出“招生即招工、入校即入厂、校企联合培养” 的现代学徒制培养模式,走出了具有中国特色的高职教育产教融合、校企合作之路 [1-3]。

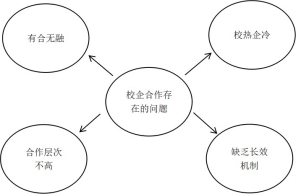

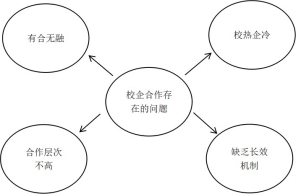

然而,我国的职业教育与职业教育发达国家相比,仍有较大差距。还不能完全满足国家对高素质、复合性技术技能人才的需求。主要存在以下几方面的问题:(1)产教融合流于形式。产教融合不够深入,不够具体,合作协议签的很多,但缺乏实施性的合作内容,校企双方并没有形成校企命运共同体,仍存在教学与实际生产脱节的现象。(2)校企合作中企业态度冷淡,缺乏主动性。在校企合作中往往都是学校单方面积极主动地邀请企业,洽淡合作,但企业却并没有热情的回应,对校企合作缺乏重视和参与积极性,甚至有抵触情绪。(3)校企合作层次较低,合作的内容主要是一些设备的捐赠,企业员工培训,就业推荐等等,缺乏校企合作开展技术研究等内容,没有形成产学研有机结合的深层次合作。(4)校企合作缺乏评价体系和长效机制。往往校企合作在签协议时搞得轰轰烈烈,但对校企合作中人才培养的效果缺乏评价体系和监督机制,从而导致校企合作成为一纸空文 [4]。

图 1 2018 年我国职业教育发展情况

图 2 现代学徒制实施情况

图 3 校企合作存在的问题

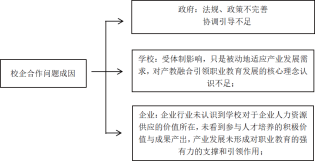

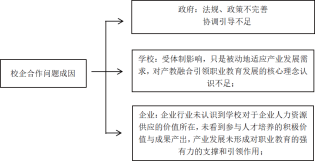

二 高等职业教育校企合作问题的形成原因

(一) 政府方面的原因

第一,政府缺乏相应的法律法规和政策来支持校企合作;第二,政府的主导作用发挥不明显,目前的校企合作往往是一种企业和学校的自发行为, 缺乏政府的协调引导;第三,政府缺乏健全的评价机制,企业参与合作的效果缺乏整体评价,并针对企业缺乏相应的处理措施;第四 , 政府支持的评价机制不健全,企业参与合作的效果缺乏整体评价。

(二) 学校方面的原因

对于学校而言,开展校企合作是需要很高的投入的,包括校企合作实训中心的建设,设备的购买, 师资的投入,会耗费大量的财力、物力和人力,但如此高的投入在短时间内又不能转换成很好的社会效应,对招生没有太大帮助的话,学校就会将校企合作流于形式,而这些所谓的校企合作项目,也只是成为了学校在评优评先时的依据。但实际上却和传统的培养模式区别不大,不能真正地培养出本事过硬的技能型人才。

(三) 企业方面的原因

企业认为校企合作在短期内并没有为人才招聘带来特别好的效果,但是却在短期内投入了很多的资金、设备、人力等。所以,企业会认为这是一件亏本的事情,所以并不会过多地给在校学生提供生产实践的机会,更不会派企业专家来学校参与学生的培养。驱动某些企业开展校企合作的更大的动机是可以利用学校的师资和场地对企业的员工进行培训,所以现在校企合作的主要层面是企业对学校老师进行培训,并捐赠设备等,目的是可以利用学校的教师和场地资源对企业人员进行培训。

图 4 校企合作问题成因

三 促进校企合作,构建校企命运共同体的对策分析

(一) 国家进行顶层设计

国家层面需要深入研究校企合作所存在的问题及形成原因,并从国家宏观角度来思考和寻找解决问题的方法和对策。我国职业教育是由职业院校来实施的,而职业院校是受教育部门管理的。可是推进校企合作共同发展职业教育却并非教育部门或其他任何部门能独立完成的,需要国家进行顶层设计, 跨部门、跨领域来共同统筹安排,制定对策。各个行政部门之间必须协调统一,联合行动,系统性地调动学校、企业、行业等各方面的资源和力量共同促进校企合作的开展,并应该将职业教育校企合作开展情况纳入各级政府绩效考核中去,并作为教育强市的重要考核指标,作为各级政府负责人的重要考核指标。

首先,国家可对企业设立职业教育税,规定一定规模以上的企业必须参与职业教育,否则将对其征收职业教育税。如果企业能有效参与职业教育可以减免其职业教育税额或进行税收返还企业让其用于职业教育,从而让企业认识到积极投入职业教育是其必须承担的义务和责任,同时又是一件可以促进企业经济效益的好事,可以激发其积极参与职业教育的动力。

其次,国家可以通过修订和完善《职业教育法》来明确企业在职业教育中的权利和义务。由行业来制定企业参与校企合作的具体内容,明确规定企业在职业教育中应承担的责任和义务及不履行责任要承担的后果,并严格贯彻执行相关法律规定,让企业受到法律和制度层面的制约。

国家应建立职业教育校企合作经费保障机制。首先积极研究制定经济引导政策和支持政策来让企业寻找到校企合作的利益增长点,充分挖掘企业和行业的参与潜力,同时职业教育校企合作经费的来源可以先由财政拨款作为过渡性保障,并逐步实现职业教育校企合作经费完全有企业和行业来承担, 最终政府财政支持可以逐步退出。

(二) 行业应在校企合作中发挥主要指导作用

国家应该制定相关政策法规促进和引导各行业自己来制定和出台从业资格标准,各个行业应该具备制定职业技能考核项目及考核标准的能力和权利, 并进行本行业的人才需求调查分析,出具人才需求报告,为人才培养起到指导作用。

(三) 企业转变观念积极参与校企合作

首先,企业应该转变观念,企业要想保持长久良好发展必须重视人才的培养,而积极参与校企合作正是一种很好的参与人才培养的方式。从发达国家校企合作的成功模式中可以看出良好的校企合作最大的获利者就是企业。所以企业必须认识到开展校企合作绝不仅仅是完成任务,而是对企业的长远发展有非常重要的意义和价值。企业通过校企合作可以获得诸多利益,首先,企业可以向学校定制学生,专门培养一批面向该企业的订单班学生,从而实现人才的无缝对接及人才储备;第二,企业可以利用职业院校的师资力量和场地来进行员工培训,大大减少企业自身雇用和培养内训师的成本;第三,企业通过接纳职业院校实习生可以获取大量的廉价劳动力,从而大大减少用人成本。另外,企业作为一个社会组织,也有责任和义务为职业教育人才培养贡献力量。企业应主动接受政府的监督和行业的指导,积极参与到职业教育课程开发、专业建设、教育教学和实习基地的建设中去, 为企业的长远发展培养优秀人才,同时也是在为我国职业教育做出自己的贡献 [5,6]。

第二,企业应该成立校企合作相关部门专门负责校企合作各项事宜,包括与职业院校的沟通协调对接、课程开发、专业建设、实习安排和师资队伍培养等工作。企业应该培养一批企业讲师,专门为职业教育人才培养服务,参与到职业教育人才培养的各个环节中去,对职业院校中的教师结构进行补充和完善。

第三,企业应该从制度层面保障校企合作的有效实施。建立健全考核制度和分配制度,对参与校企合作成绩突出的员工给予各种形式的奖励,从而激发员工的参与热情,保障校企合作的实施效果。

(四) 学校作为职业教育的主体要充分发挥主观能动性

首先,学校作为职业教育的主体应该清楚地认识到校企合作对于人才培养,学生就业和学校的生存具有重大意义。所以学校应该主动去联系企业, 积极地服务于企业,提高双师队伍比例和教师综合能力,提升区域内的行业影响力和服务能力。只有这样,才能吸引更多的企业来参与校企合作。

第二,学校应该设立校企合作专门机构来负责校企合作工作,从而在人员和机构上做好保障工作。另外,还应该健全评价考核制度和分配制度,将校企合作工作的完成情况作为各部门年终考核和教师职称评聘的重要依据,从而调动各部门和教师的积极性。

第三,学校应该主动接受政府的监督和行业的指导,积极探索校企合作人才培养模式,不断创新和优化现有的订单班培养、现代学徒制、工学结合、理实一体化教学模式,整合资源,加强实训基地的建设及双师型教师的培养,从而实现更深入更有效的校企合作。

图 5 政、校、企、行共同促成深度产教融合

参考文献

[1]贾兴东 . 构建校企命运共同体 协同培养技术技能人才 [J]. 中国高校科技 ,2017(06):78-80.

[2]高凡修 . 基于系统论视角的高职教育校企合作机制与对策 [J]. 教育与职业 ,2013(05):13-15.

[3]张秀荣 . 命运共同体下的职业教育人才培养模式探究 [J]. 教育现代化 ,2019,6(55):18-19.

[4]李琦 . 职业教育校企合作存在的问题与对策 [J]. 广东职业技术教育与研究 ,2019(04):8-10.

[5]和震 . 职业教育校企合作中的问题与促进政策分析 [J]. 中国高教研究 ,2013(01):90-93.

[6]梁俊 , 漆明龙 , 易彬 . 中国企业参与校企合作积极性不高的原因与对策 [J]. 经济研究导刊 ,2012(01):35-36.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32047.html