SCI论文(www.lunwensci.com):

Research on Practice and Innovation of Inter-specialty Workshops in Urban Construction Colleges and

Universities

GUO Wei,ZHU Dan-dan,ZHANG Rui

(Tianjin Chengjian University, Tianjin)

Abstract: The practice of inter-specialty workshops in urban construction colleges and universities conforms to the social demand orientation of talents in the field of engineering construction, which is an important way to cultivate versatile applied talents. Starting from the construction conception of cross-specialty workshop, this paper analyzes its advantages and basic

conditions, expounds its practice process, and puts forward countermeasures and Suggestions.

Key words: Practice teaching; Cross major; The workshop; Full life cycle

一 引言

随着建筑产业的转型升级,建筑行业迫切需要一批具有较强实践能力的复合型应用人才。然而, 我国城建类高校现行实践教学体系相对薄弱,实践内容单一,不能满足行业对人才的需要。因此,以BIM 云平台为依托、以建设项目全过程为线索、以真实的工程项目为实践对象的跨专业工作坊实践成为建设人才培养的重要途径,对提升学生的知识应用能力与实践能力、增强团队协作精神、适应行业发展要求、促进理论教学与行业的紧密联系具有较强的现实意义。

二 城建类高校跨专业工作坊建设设想

(一) 工作坊的起源

工作坊(work shop) 起源于 20 世纪初德国的包豪斯学院,是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院,该学院十分注重培育学生综合能力与专业素质,倡导“理论与实践同步”的教育理念,采用“工厂学徒制”教学体系 [1],使学生在实践中获取专业知识、提升自身能力,学生实践的空间称为“工作坊”。

(二) 城建类高校跨专业工作坊建设设想

工程项目建设管理是一个复杂的系统工程,具有参与主体的多元性、项目目标的多维性、目标实现的协作性特征,要求建设管理人才需具有复合性和应用性特征。跨专业工作坊是城建类高校培养高素质人才的重要途径,它以真实的工程项目为实践对象、以 BIM 云平台为技术支撑,围绕建设项目全生命周期(投资决策、建筑设计、施工建造及运营维护四个阶段),开展项目建设管理相全过程的核心工作实践,最大限度地还原项目真实的建设过程。该工作坊建设初期可以工程管理、工程造价、建筑学、土木工程专业为主要参与主体,围绕真实项目依托BIM 云平台实现共享、分工协作, 完成建设项目全过程的核心工作。随着实践教学内容的增多,远期将逐步吸纳建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市管理等专业学生。

三 城建类高校跨专业工作坊实践的优势和基础条件

(一) 传统实践教学模式的局限性

目前,很多高校以学习为中心、能力培养为导向优化了传统教学模式,加大了应用人才培养力度。但在实施过程中,仍存在诸多问题:专业课程学习的割裂性导致学生很难形成对专业知识的系统理解, 不能形成综合运用知识的能力;实践教学目标与教学思路不清晰、实践方案不完善导致教学中重理论轻实践、重课内轻课外,不能达到理论知识运用于项目实践的理想效果 [2];学生学习目的性差,不能学以致用而转化为实践应用能力;缺乏对项目全貌和项目多主体的认知,不能适应现代建筑业未来发展趋势。

(二) 跨专业工作坊实践的优势

跨专业工作坊实践是多专业以项目全过程为线索,以实践为核心的理论辅助型和以学生为核心的教师引导型教学模式 [3], 是不同专业学生基于项目载体将理论知识融会贯通于实践的过程 [4]。其主要优势表现为:强调以真实项目实践性为主导;强调以需求为导向,把职业素养、能力、知识统筹在一起;强调以学生为主导,充分发挥学生自主学习能力; 强调以教师为引导,辅助学生自主实践;强调以企业为帮手,紧密贴近工程建设实际;强调跨专业间交流、学习,拓宽知识面,提升沟通协作能力。

(三) 跨专业工作坊实践的基础条件

1.BIM 平台应用为跨专业工作坊实践提供了信息共享和交互。BIM 以集成化、智能化、数字化、可视性、协同性、模拟性等特点在建筑领域得到广泛应用。天津城建大学现已建成“建设项目全生命周期 BIM 应用协同教学云平台”,学生可依托该平台实现建筑项目全过程管理实践模拟,实现项目不同专业间的信息传递、协同作业,提高了实践效果和效率。教师可利用该平台发布任务,实时监控学生的工作进度、工作质量,提出工作建议。同时,该平台又是学习平台,学生可访问教学资源库和咨询相关指导教师答疑解惑。

2.特色鲜明的专业体系和实践资源为跨专业工作坊实践提供了基本条件。天津城建大学构建了城建特色鲜明的本科专业体系,涵盖城市规划、城市建设、城市管理、生态城市、智慧城市、城市经济、城市文化等城市建设的不同领域。不同学科下设相关专业形成了较为丰富的实践教学资源,凝聚了具有丰富经验、稳定的实践教学师资团队。

3.其他学校工作坊实践为跨专业工作坊实践提供借鉴经验。重庆大学、辽宁科技大学开展了工程管理、工程造价和财务管理三个专业联合毕业设计 [5]; 天津理工大学建立了以能力为导向的 BIM 课程体系, 创建了识图算量、招投标与合同管理、可行性研究与项目融资、基于 BIM 模型的投资等多个工作坊 [6]。

四 城建类高校跨专业工作坊实践创新过程

(一) 选取适宜的项目

跨专业工作坊启动前,相关指导教师对拟选项目难度、深度展开讨论,判断其适宜性。项目选取应遵循以下原则。

1.项目具有跨专业实践价值。可通过校企合作方式,选取企业已完成或拟建的能满足各专业实践需求的项目作为实践项目,同时,拟选项目还应与行业发展趋势紧密结合,保证学生掌握的能力与工作岗位要求紧密对接。

2.项目具有较强可操作性。要以锻炼学生的实践应用能力为主,对项目的工作量、操作难度等进行综合考虑。天津城建大学跨专业工作坊选取的第一个项目是“XX 文化馆项目”,总建筑规模 4951m2的桩基础、框架结构建筑物,地下 1 层,地上 2 层, 局部 4 层, 结构高度 17.65m, 檐高 23.05m。该项目难易程度适中,适合多专业协作。

(二) 组建跨专业工作坊团队

1.投资决策工作组。主要由工程管理、工程造价专业学生组成,完成实践项目的项目估算、项目建议书、可行性研究报告、项目评估和立项决策等工作。

2.规划设计工作组。由工程管理、工程造价、建筑学、土木工程专业学生组成,利用 BIM 云平台进行建筑水、暖、电的模拟设计工作,完成 BIM 建模、漫游和设计概算工作。

3.施工建造工作组。由工程管理、工程造价、土木工程专业组成,完成基于 BIM 模型的招投标模拟和施工模拟工作,包括编制招投标文件,进行项目策划,编制施工项目管理实施方案。

4.运营维护工作组。由工程管理、工程造价专业学生组成,完成基于 BIM 模型的建筑空间管理、设备管理和应急管理等工作。

(三) 主要工作成果及能力训练

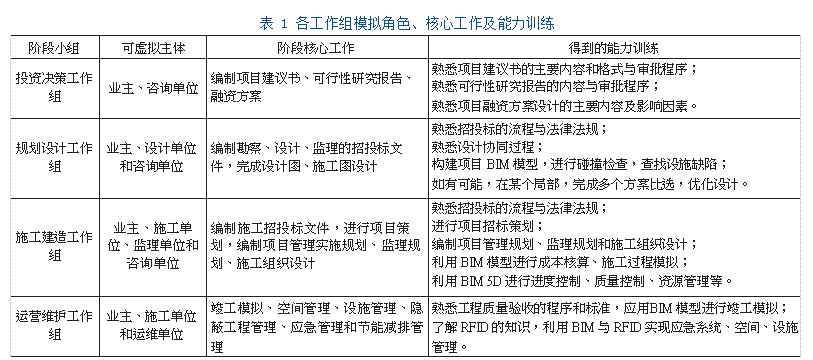

各工作组按照分工,在 BIM 云平台上模拟不同阶段相关主体的角色,完成其核心任务,并在任务完成的过程中得到能力训练,详见表 1 所示。

(四) 实施跨专业工作坊实践项目的过程管理

跨专业工作坊项目启动后,小组成员在导师的指导下,进一步梳理工作流程、明确工作目的与内容, 细分工作任务,并落实到人。跨专业工作坊项目实践活动由相关专业教师共同指导、分工负责,导师要定期监控项目进展情况,并提出指导意见和建议。同时,聘请校外企业导师对项目实践进行专项指导, 通过培训、讲座、答疑等方式为学生提供技术支持。跨专业工作坊可采用公司化管理 [7], 设立工作室为学生搭建工作空间,并配备电脑、相关 BIM 软件、学习资料等。可模拟企业工作环境,对学生实行上下班的考勤制度,规定签到次数,确保按时保质保量地完成项目工作任务。如条件不允许,也可只设置组织架构及规则,不设立固定地点,开展以完成任务为约束的无形管理。学生任务完成后,由指导老师审核合格后上传至 BIM 云平台,作为后续工作的共享信息和依据。项目全部任务完成后,由学校组织专家进行项目验收、评价,作为对优秀的工作团队进行奖励的依据。

五 城建类高校跨专业工作坊实践的对策建议

(一) 组建跨专业工作坊实践的专门协调机构

基于建设项目全生命周期的跨专业工作坊实践活动需要跨专业、跨学科师生共同合作实现,这对相关院系的组织能力和专业能力提出了更高的要求, 应组建由少量专职人员和实践体系内指导教师组成跨院系的专门机构,协调解决不同专业、学科间在协同实践中出现的问题,率先实现跨专业指导教师的协同,组织不同专业学生完成协同实践任务。

(二) 建立跨专业工作坊实践的激励引导机制

近年来,高等学校教师多是从学校到学校具有高学历人才,理论基础扎实,实践能力不强,而作为跨专业工作坊实践对象的工程建设活动具有较强的实践性,加之受现行职称评定、绩效考核、工作量负荷等影响,使相当多的教师不能也不愿花费更多的时间和精力来加强自身实践方面技能的学习和运用。学校应通过绩效引导激励、职称评聘倾斜、声誉激励、外派企业实践等多种办法,吸引更高的专业教师投身于跨专业工作坊实践,提高校内指导教师的实践能力。

(三) 科学设立工作坊实践课程的评价体系

传统的考核体系以学生考试成绩为标准,不适用于跨工作坊实践,需根据工作坊教学目标制定教学评价体系,更多的是对学生的创新与实践能力、表达能力和团队协作能力的考核。此外,应建立灵活全面的评价方式,将企业的考核要求纳入该评价体系中,才能在实践中更好地发挥跨专业工作坊的教学效果。

(四) 引导实现跨专业工作坊学生团队的自组织功能

跨专业工作坊实践的目的要引导学生通过团队协作的形式进行自主学习,因此,必须要激励和引导学生,实现团队的自组织功能。要打破学科、专业、年级的限制,吸引多学科、多专业学生参与项目实践, 使团队成员的经验知识结构得以互补。通过团队文化建设,使组织成员得到价值认同,促进学生完成从学校到社会角色的转变 [8-15]。

六 展望

城建类高校跨专业工作坊紧密围绕建筑行业人才需求,以真实项目为实践对象,利用 BIM 云平台实现多专业间信息交流,模拟建设项目全过程的主要工作,最大限度地还原项目全生命周期建设管理实践过程。跨专业工作坊实践可培养学生创新与实践能力、综合应用知识能力、表达自我能力和团队协作能力。其实践过程具有较强可复制性和可推广性,有助于推动城建类高校教学改革,培养更多的满足社会需求的复合应用型人才。

参考文献

[1]刘禹, 王来福. 基于工作坊的高等教育实践教学体系的研究[J]. 东北财经大学学报 ,2009(01):93-96.

[2]严玲 , 祝丽娟 , 邓娇娇 . 工程管理类本科招投标与合同管理工作坊实践教学能力培养模式研究 [J]. 科技进步与对策 ,2014,31(11):131-137.

[3]王文冀 . 基于工作坊模式下的计算机文化基础教学设计 [J]. 湖北函授大学学报 ,2016,29(05):113-114+117.

[4]杨洋 . 数字媒体艺术专业“工作坊”教学模式实践探索 [J]. 教育理论与实践 ,2016,36(36):49-50.

[5]晏永刚 , 唐小鸿 , 姚秋霞 . 高校工程管理专业平台课程整合模式的比较研究——以天津大学、重庆大学、同济大学等高校为例 [J]. 中国高等教育评估 ,2016,27(01):7-12.

[6]郑小侠 , 徐志超 , 尹贻林 .BIM 对高等院校工程造价专业人才培养的冲击及对策研究 [J]. 建筑经济 ,2016,37(05):115-120.

[7]荀志远, 李尧, 吴秋霖. 工程管理类专业工作坊实训体系建设 [J]. 实验室研究与探索 ,2018,37(10):247-250.

[8]

赵金先 , 李堃 , 王苗苗 . 基于 BIM 的工程管理专业课程体系与教学实践 [J]. 高等建筑教育 , 2018, 27,136(03):16-19.

[9]潘云 . 课程改革与实践教学研究 [J]. 教育现代化,2017, 4(6):25-28.

[10]王彤 , 夏利 . 面向工程实践的“微原理”实践教学探索 [J]. 教育现代化,2017,4(11):48-51.

[11]米启超 , 刘艳杰 , 杨风岭 . 应用型本科高校人才培养国际化模式研究——以河南城建学院中外合作办学“三全育人”实践为例 [J]. 教育现代化 ,2019,6(82):50-52.

[12]黄田, 马楠, 王永红. 城建类高校GIS 二次开发课程教学改革[J]. 教育现代化 ,2019,6(92):86-87.

[13]李辛沫 , 耿爱农 . 转型背景下应用型人才培养示范基地建设思考与探索 [J]. 教育现代化 ,2017,4(45):5-7.

[14]胡琼 , 王瑛 .“工作坊”式课外实践辅导对学生职业素养和创新能力的培养 [J]. 教育现代化 ,2017,4(46):21-22.

[15]李蔺 . 高校辅导员工作课程化建设探析 [J]. 教育现代化 ,2019,6(A5):134-136+147.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31905.html