SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:新工科背景下,如何培养满足企业需求的应用创新型人才是高等教育的重要使命。以我校光电创新实践班为平台,以“蓝桥杯”全国软件与信息技术大赛为切入点,以光电设计竞赛为载体,通过专业技能竞赛,促进教学改革,探索“以赛促赛,以赛育人”的光电拔尖创新人才培养和选拔的育人之路。

关键词:新工科;蓝桥杯;光电设计大赛

本文引用格式:李斌,等.新工科背景下“以赛促赛,以赛育人”光电创新人才培养和选拔模式探索研究——以“蓝桥杯大赛”和“光电设计大赛”为例[J].教育现代化,2020,7(53):26-29.

Research on the Training and Selection Mode of Optoelectronic Innovative Talents of"Promoting Competition by Competition and Educating People by Competition"under the Background of New Engineering

--Take"Blue Bridge Cup Competition"and"Photoelectric Design Competition"as Examples

LI Bin,TANG Jin-long,LI Xian-fu,ZHOU Zi-gang,LI Yong-qiao,WEI Lan

(School of Science Southwest University of Science and Technology,Mianyang Sichuan)

Abstract:Under the background of new engineering,how to cultivate application innovative talents to meet the needs of enterprises is an important mission of higher education.Taking the photoelectric innovation practice class of our school as the platform,taking the“Blue Bridge Cup”national software and information technology competition as the starting point,taking the photoelectric design competition as the carrier,promoting the teaching reform through the professional skill competition,exploring the way of cultivating and selecting the photoelectric top innovative talents of“promoting competition by competition and educating people by competition”.

Key words:New engineering;Blue Bridge Cup;Photoelectric design competition

一引言

全国大学生光电设计竞赛是由中国光学学会和教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会组织的赛事,旨在加强大学生创新精神、实践能力和团队精神的培养,通过综合光、机、电、算一体化系统设计与开发能力的实训与交流,构筑全国光学工程学科和光电信息科学与工程专业大学生之间交流学习的桥梁,推动高等教育人才培养模式和实践教学改革,激发大学生对光电科技的热情,不断提高人才培养质量[1]。全国光电设计大赛迄今已经举办了七届,每年的赛题以“光+主题”方式命题,比如第二届“光与能量”,第三届“光与生活”,第四届“光与信息”等主题进行。命题体现光电技术与社会的密切关系,也涵盖了各学科融合的要求。如第五届“光与智能”的命题“基于光电目标识别的空投救援用无人飞机”,除了要求采用光电技术进行导航外,还要求飞机能够自动定位、目标寻找、定点抛投、返回出发点等复杂功能,需要参赛团队综合的运用光、机、电、算等多学科知识。命题体现了新时期高等教育要迎合新工科发展趋势[2,3]。

二 我校光电设计大赛备赛存在的问题

全国光电设计大赛的参赛资格是首先学校组织校赛,校赛获奖队伍择优参加省赛,省赛一等奖队伍才有资格参加全国光电设计大赛,有机会参加国赛的队伍是难能可贵,这几年我校的光电设计大赛组织过程中,出现以下几种问题。

(一)队伍内部水平参差不齐

每年的校光赛题目发布,鼓励同学们开始组队参赛,很多队伍的队友要么来自于同一宿舍,要么是平时关系比较好的同学,完全不考虑队友的真实水平,队伍中的同学没有经过系统的实践培训,毫无动手实践能力,这种以情感为出发点的组队方式最后造成的一个局面就是打酱油现象非常明显,成为了一个人的比赛。队伍内部水平高的同学承担了赛中所有的任务:硬件、软件、算法甚至机械部分所有的工作,最终该队员只能由于满肚子牢骚和力不从心,整个团队中途散伙。

(二)队伍内成员学科重叠

光电设计大赛是个聚集多学科的综合性赛事,需要团队中的成员具有不同的专业学科背景,协力完成。这几年的另外一个现象就是即使队伍中的成员都比较优秀,动手实践都比较强,由于平时的朋友圈有限,组队成员的学科出现重叠,分工不明确,对于超出其知识的范围的任务要么没法解决,要么只能从头开始学习,造成备赛进展极其缓慢,队伍中其余成员只能等该部分功能实现,才能进入下一个环节,这种组队方式很难走很远。

(三)有激情但无持久力

光电设计大赛的选拔需要经过很长的准备时间以及层层选拔,需要团队中成员的目标一致,兴趣相投,能够有一种万里长征的决心和毅力,但大部分队伍在组队时豪情万丈,随着备赛过程中技术难度开始增加,能力不足,心中的激情开始消退,投入的时间和精力也就越来越少。另外有的队友还身兼多职,无暇顾及自己的备赛任务,造成队伍内部军心涣散,抱怨情绪增加,队伍无法维持。

三 光电创新人才培养和选拔体系

(一)依托“以赛促赛,以赛育人”实现人才培养

基于以上问题,为保障我院光电信息科学与技术专业的人才培养质量,学院向学校申请光电创新班项目,由专门的教学团队负责,该项目旨在为学有余力和有拔尖创新潜力的学生提供更好平台,以光电设计大赛为育人载体,培养出满足新工科背景的光电拔尖人才。团队为保证人才队伍的连续性,在低年级新学员培养中先前引入蓝桥杯赛事,主要考虑该竞赛不仅能够培养未来光电设计大赛中各学科融合的专业技能人才,而且能够在备赛中观察学生的性格特点和秉性,为后续的光电设计大赛科学合理组队提供优质的人才供给。

蓝桥杯全国软件与信息技术大赛是面向全国高校在校大学生举办的年度赛事。大赛分为软件类和电子类两大类别。其中软件类个人赛包括C/C++程序设计大赛和JAVA设计大赛。蓝桥杯电子类竞赛包括单片机和嵌入式竞赛,以实际的企业工程题目作为竞赛赛题,促进专业技术人才培养[3]。蓝桥杯大赛分为省赛和国赛两部分,省赛比赛时间为每年的4月初左右,省赛一等奖获得者有资格参加国赛。国赛为每年的5月下旬。光电设计大赛省赛每年一般在7月份举行,避免了两个比赛时间的冲突,刚好为光电设计大赛备赛人才选拔的重要参考依据,可以优先从省赛或者国赛获奖者中挑选出优秀学员组成队伍。

(二)“以赛促学、以赛促改”加速人才培养改革措施

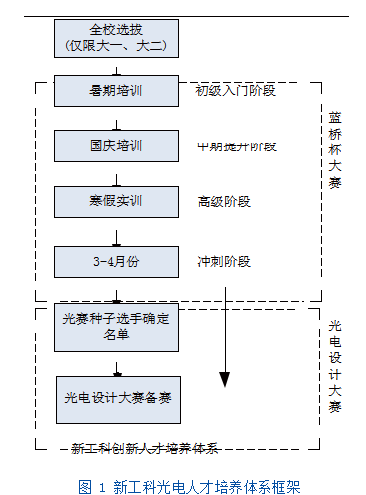

遵循教育规律和人才成长规律,将人才的培养过程分为图1中的阶段来实施:

1.初级阶段—集中培训阶段

每年的五月,在学校教务处平台发布招生简章,面向全校各学院不限专业,仅限大一和大二同学报名,招收不超过75名学有余力同学组成光电创新班,在一年的培训期间内,采用边培训边淘汰原则,最终留任35名同学。暑期阶段,开展时长近一个月的专业培训,主要包括Altium Designer PCB软件使用,为后期光电设计大赛硬件人才做好保障;C语言编程能力和STM32嵌入式编程能力则为光电设计大赛中算法和控制部分做人才储备,Zemax软件培训为后期光学设计部分任务做好人才储备,数字图像处理科目则为图像识别部分做人才保障,该两门培训科目主要为上届光创班学员培训,因此暑期为两期开班模式。由于讲授对象大多数为大一同学,有的专业学生只学习了电路原理,有的专业同学连电路原理也没有学过,在嵌入式培训内容中涉及到数字和模拟电子技术时,讲授过程中尽量简化理论内容,指导同学们只要知道其功能即可,不必做过深的研究。同时讲解STM32的时钟系统和总线系统或者各部分外设时,主要以讲授框图为主,所有代码由老师在课堂从空白文件开始,边敲代码边讲解该行的作用或者功能,同时备上注释,由浅入深,循序渐进地引导同学们将固件库的C语言代码和STM32的内部硬件结合,不断的编程实践使学生对STM32内部的工作原理有很深的理解。暑期培训阶段前一周布置一道综合型性的项目,能够运用暑期期所有的培训内容,达到所学即所用的目的[4]。

2.中级阶段—提升阶段架构培训阶段

初级阶段的培训只是分单独模块(如IO、定时器、串口等)讲解,模块与模块之间基本无关联。光电设计大赛的赛题涉及到的都是多任务操作以及算法,涉及到很多外设模块甚至需要多个处理器协同工作来完成赛题的功能,如果学生没有架构思维,根本不知道各个任务该如何调度,中级阶段的主要任务就是锻炼学生的架构思维,利用国庆期间开展有限状态机思维的专题培训提高学生整体架构的能力。从简单的按键案例出发,针对每个案例项目理清初态、事件、动作、迁移、终态的判断。通过几个案例项目训练下来,学生们逐渐形成了状态机思维,对新的陌生的项目大脑中突破口[5]。

3.高级阶段—蓝桥杯赛题实训阶段

该阶段是需要学员通过反复实践,来积累编程和开发经验的阶段,也是开拓思维的阶段。期末考试结束到春节前一周时间,创新班学员必须每天来实验室,采取考勤管理,分组实训,6人为一小组,所有的实训采用蓝桥竞赛板。先大概根据两套题目重点讲解一些解题技巧和思路,状态图和流程图的设计,如何根据状态图和流程图设计出代码。结束后,就正式开始实训。每隔两天发出一套新的赛题,每套赛题先不急于刷题,先组内集体讨论分析赛题,集思广益,确定该赛题的程序框图和状态图,然后才允许自行编写实现代码。对于状态图比较难把握的,比如第八届的省赛题目模拟升降机题目,状态太多,学生意见都不一致,组织同学一起讨论,抽取同学给班级的所有成员讲解自己的分解思路,通过激烈的讨论,最终确定出最合适的状态图。经过春节前几套历年的蓝桥杯赛题的实训。学员对模块的功能固件库的函数调用基本做到了熟练使用,对程序的状态分解和调度能力也明显增强。

4.冲刺阶段—模拟竞赛阶段

这一阶段是模拟演练,一方面摸清同学们的真实水平阶段,也是进一步调整自己的竞技状态的好机会。开学前一周提前返校,为了营造真实的比赛环境,提高学员的抗压能力以及检验是否真正将前面的所学转化为能力,采用严格按照蓝桥杯的时长和比赛时间来进行模考,时间为4个小时,下午1:30开始,与蓝桥杯时间同步。每人用的笔记本电脑不能是本人电脑,中途不允许上网,到点停止答题,仅提供蓝桥杯大赛在考场提供的资料。为了激励同学们全身心投入到模拟考试中,赛出自己的真实水平,每次模考后会设立一定的获奖比例,对每次模考前15%左右同学进行一定的补助,充分调动优秀同学积极性。该模考方式的结果证明:省一等奖的获得者基本上是每次模考中表现最优秀的同学。同时对于每次靠后的同学也进行督促,鼓励其赶超其余同学。几场模拟下来,同学们对自身暴露出问题已经有所掌握,同时也便于老师对赛题有争对性的讲解,加深了学员的印象。

5.人才选拔和淘汰阶段

经过为期大半年的培训和蓝桥杯大赛的洗礼,光创班学员的水平差距也开始比较明显,四月份的蓝桥杯比赛结果将会成为下一阶段备赛光电设计大赛种子选手的重要依据,同时也基本确定了35名光创班最终名单。这35名同学根据排名、比赛门类、各自的兴趣优化组队。队伍中成员最多两名队友来自于蓝桥杯同一竞赛科目。算法获奖同学主要负责未来光赛中算法和图像处理任务或者光学MATLAB处理部分。嵌入式获奖同学负责光电设计大赛中控制部分。蓝桥杯省赛省三等奖获得者中择优选出对电路硬件感兴趣同学负责光赛中电路板的制作与调试部分。

四效果与成效

通过前面指定的人才培养路线图,以蓝桥杯大赛为人才培养的实施着力点,以光电设计大赛为锤炼平台,以围绕打造未来新工科人才培养的终极目标,在光电创新班推广这两年的实践教学改革,证实了该人才培养和选拔模式无论从技术水平、抗压能力、团队合作意识等各方面对于学生的综合素质都有很大的帮助。近三年来,蓝桥杯省一的获奖率都在20%以上,省二获奖率在50%以上,总体获奖率在85%以上。同时经过选拔后的选手组队参加四川省和全国光电设计大赛都取得了很好的成绩,第五届全国光电设计大赛获得国家一等奖1项,二等奖3项,三等奖2项;第六届国家三等奖5项,第一届四川光电设计大赛一等奖2项,二等奖8项,三等奖5项。

五 结论

新工科人才培养是一项涉及多学科、多产业、跨学院的复杂的系统工程,需要学校在顶层设计上无论是经费还是政策上给与支持。光电创新实践班以班级为育人平台,通过蓝桥杯大赛和光电设计大赛有机结合,探索了一条新工科人才培养的途径。事实证明,经过两项赛事洗礼的同学,无论在专业技术水平还是做人做事处理的方式都要表现更优秀,这对于其个人未来职业生涯的发展有重大的促进作用。

参考文献

[1]张留洋,黄金哲,沈涛,等.理工院校全员参与的光电设计竞赛模式研究[J].大学教育,2016(07):126-127+151.

[2]郭志永,王涛,唐杰,等.面向新工科的机电专业人才创新培养方法[J].教育现代化,2019,6(51):12-14.

[3]钟兴华,阳林,利仁滨,等.基于大学生赛车竞赛探索车辆专业“新工科”人才培养新模式[J].教育现代化,2019,6(53):8-10.

[4]朱晓青,刘铁铭,曾韵,等.基于蓝桥杯的“以赛促学”教学方法实践[J].计算机工程与科学,2016,38(S1):46-49.

[5]郭海如,崔雪梅,熊曾刚,等.蓝桥杯电子类竞赛的教学实践[J].文教资料,2018(03):213-214+234.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31770.html