SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:我国的在职工程硕士培养制度已经运行了二十几年,在职工程硕士的入学学生和毕业生已经达到了较大的规模,取得了较大的成就,但也暴露出了不少问题,如:一些高校的在职软件工程硕士培养目标不够明确,对在职软件工程硕士的生源入口把关不够严,学生与导师的沟通渠道不是很顺畅,大多数在职软件工程硕士没有机会参与到真实的工程项目中来,手头缺少真实、可运行的软件系统等等。鉴于以上情况,笔者基于十几年软件工程专业在职软件工程硕士的课程教学、学生指导和教务管理经历,借鉴现已较为完善的全日制研究生培养体系的经验,立足于提升在职研究生的培养质量,提出了具体意见和建议,努力探索我国在职工程硕士的培养模式,力求构建起我国在职工程硕士的培养体系。

关键词:在职工程硕士;培养模式;教学质量;论文预审

本文引用格式:唐剑锋等.我国在职软件工程硕士培养模式探索[J].教育现代化,2020,7(39):5-11.

On-the-job Training Mode of Master of Software Engineering in China

TANG Jian-feng,QIAN Yin-fei

(TongJi University,School of Software Engineering,Shanghai)

Abstract:China's in-service master of engineering training system has been running for twenty years,in-service master of engineering students and graduates have reached a larger scale,made greater achievements,but also exposed a lot of problems,for example:some universities'in-service software engineering master's training goal is not clear enough,to in-service software engineering master's student source entrance guard is not strict enough,the student and the instructor's communication channel is not very smooth,most in-service software engineering masters do not have the opportunity to participate in real engineering projects,lack of real,operational software systems,and so on.In view of the above,based on more than ten years of experience in teaching,student guidance and Educational Administration of in-service software engineering masters in software engineering specialty,and drawing on the experience of the well-established full-time postgraduate training system,based on improving the quality of on-the-job graduate education,this paper puts forward some concrete suggestions and tries to explore the training mode of on-the-job master of engineering in China,and tries to construct the training system of on-the-job master of engineering in China.

Key words:in-service master of engineering;training mode;teaching quality;paper pre-examination

自上个世纪九十年代以来至今,我国的在职工程硕士培养制度已经运行了二十几年,在职工程硕士的入学学生和毕业生已经达到了较大的规模,取得了较大的成就,但也暴露出了不少问题。

一 我国的在职工程硕士培养制度存在的问题

(一)一些高校的在职软件工程硕士培养目标不够明确

全日制软件工程硕士的培养目标是培养应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。采用系统的课程学习和工程实践相结合的培养方式。课程学习实行学分制,一般需修满至少35个学分。工程实践部分要求学生直接参与软件工程项目实践,工程开发和应用实践,完成必要的技术方案设计、软件开发、项目管理等工作,并在所取得的工程实践成果基础上获得相关的工作成果,完成学位论文的撰写。学位论文必须通过严格的评审及答辩。

对于在职软件工程硕士来说,因为学生大多都有本职工作,并且绝大多数都已经成家,只能利用业余和零星时间来参加日常课程的学习,所以课程学习不具有很强的连贯性,所学的专业知识和技能很难形成完整的体系。对学生直接参与软件工程项目实践和研发的要求也偏高,因为一方面学生很难保证在工程项目上投入足够的时间和精力,另一方面,由于其专业水平的欠缺,项目的质量难以得到保证,所参与的工程项目也难以产生较大的市场价值,社会价值和应用价值。

因此,一些高校的在职软件工程硕士培养目标即便设定得很完善,也很难实际执行。

(二)对在职软件工程硕士的生源入口把关不够严

前几年很多高校的在职软件工程硕士都是采用自主招生的方式招录学生。很多学院为了达到额定的招生指标和录取人数,在招录过程中会放宽对学生基础知识和专业能力的要求,尤其是英语和软件工程专业知识和能力的要求,这就造成招进来的很多学生的学业起点比较低,经过4-5年的学习,要想达到软件工程硕士毕业的要求,难度比较大。

(三)一些任课教师所讲授的课程内容比较陈旧,没有紧跟社会和科学技术发展的前沿

由于种种原因,学院设置的课程体系不够完善,甚至有部分核心课程缺失,使得整个课程体系不足以支撑并完成一个实际的软件工程项目。学生在专业课程学习阶段的基础打得不牢靠,没有掌握最新的科技前沿,将直接影响后续毕业论文的撰写,从而达不到硕士论文的毕业要求。

(四)高校对在职软件工程硕士培养的开题报告、中期检查、校外导师等各个关键环节的要求不够严格

部分高校对在职研究生培养的各个环节甚至只是走一个过场,没有严格落实全过程质量管理的要求,无法提升在职研究生的培养质量,达不到教育部和高校对硕士层次的毕业要求。

(五)一些高校对在职软件工程硕士没有开放和共享必要的教育资源

对于在职研究生来说,由于不在校内,身处外地,不能方便地访问和利用学校的图书馆资源。另外,学生们的实验条件也有限,很难开展科学实验,拿出能支撑毕业论文的实验数据,直接影响到毕业论文的撰写。

(六)学生与导师的沟通渠道不是很顺畅

导师平时因为有日常教学,科研和行政等任务的压力,很难有大段的时间用来指导在职学生的学业,辅导他们的论文,只能利用业余和零星的时间,做蜻蜓点水式地指导,这延缓甚至阻碍了在职研究生顺利完成学业的进度。另一方面,对于个别对在职学生论文指导工作不到位的导师,学校和学院也很难拿出详细的惩戒措施。

(七)大多数在职软件工程硕士没有机会参与到真实的工程项目中来,手头缺少真实的可运行的软件系统

软件工程硕士学位论文的撰写通常都需要基于一个真实可运行的软件系统,借助于所取得的工程实践成果。现实的问题是大多数在职研究生手头并没有完整的软件系统和项目,除非跟随导师参与一个实际项目,是不可能独立完成毕业论文撰写的。

二 全日制研究生培养体系的经验

鉴于以上的诸多现实情况,笔者基于十几年软件工程专业在职工程硕士的课程教学、学生指导和教务管理经历,借鉴现已较为完善的全日制研究生培养体系的经验,立足于提升在职研究生的培养质量,提出如下具体意见和建议,努力探索我国在职软件工程硕士的培养模式,力求构建起我国在职工程硕士的培养体系。

(一)明确在职软件工程硕士的培养目标

在职研究生的培养目标和全日制研究生的培养目标总体上应该是一致的,所不同的是,在职研究生因为平时不住校,也比较分散,其日常管理的难度要比全日制研究生更高,这就对在职软件工程硕士的培养提出了不小的挑战。高校不能降低对在职研究生的培养目标和预期,高校是否愿意花费较大的力气和成本去对在职学生进行高标准、精细化、个性化、全过程的管理,这是决定在职研究生培养成败的关键因素。

(二)严把在职软件工程硕士的生源入口关

要规范在职研究生的招录过程,整个招录过程对外公开,严禁院系内部操作。对于达不到录取基本要求,如笔试或面试不过关的学生,坚决不招进学校。目前,教育部已经收回了高校在职软件工程硕士的自主招生资格,采用全国统考的方式进行招生,即对全日制和在职研究生采取了同样的入学门槛,这对于严把入口关,大幅提升在职软件工程硕士的生源质量,降低其不能按期毕业的风险,都起到了至关重要的作用。

(三)加强对在职软件工程硕士日常课程的管理要求

考虑到大多数在职研究生的现实情况,只能利用业余时间来开展课程的学习,学院利用平时晚上,周末双休日、五一节、国庆节和寒暑假开展集中授课,与全日制学生的教学周期错开,这样既能保证学生的到课率,又能充分利用学校富余的教学资源。

对于学生所学的每一门课程,都严格考勤和签到。缺勤一定比例的学生,直接给予不及格的成绩。对任课老师的授课资格进行严格筛选,确保每位老师只讲授自己最熟悉的课程。严格保证授课时间,对随意压缩课时的老师进行警告和处罚。学院教务委员会的专家们对于每门课程的课件进行审核,确保任课老师传授给学生的是最新,最前沿、最实用的知识和技能。

改变传统的单纯课堂灌输的教学方式,引入师生交流的环节,采用启发式教学模式,鼓励学生多多参与教学的过程,多提科研问题,多想解决方案[1]。师生对当前的科研热点问题进行深入的思考和交流,这样能大幅提升教学效果。

畅通师生之间的反馈渠道,对于学生在听课过程中反映的问题,任课老师有责任及时反馈和解答。鼓励师生建立微信群,便于在课程开始前和结束后,任课老师都能利用课余时间,远程回答学生的问题。

(四)改革在职软件工程硕士专业核心课程的考核方式

对于一些本专业的核心主干课,不能仅仅是课程最后考一张试卷就了事,还需要平时布置一些作业,要求学生撰写课程学习报告,提交对与本课程相关的最新前沿技术的调研报告,发表自己的学术思想和观点。

同时,对于有课程项目要求的专业课程,任课老师还需要对班上的学生进行分组,每组学生合作完成并提交一批与课程项目相关的材料。按照软件工程的不同阶段,可以包括需求分析报告,系统概要设计和详细设计说明书,系统实现源代码,系统测试文档,系统维护文档和详细的用户手册。项目源代码和各类文档的提交对学生有着较高的要求,但是对毕业论文撰写的一次预先的演练,所以至关重要,也必不可少。可以允许学生在一定期限,比如课程结束后两个月之内提交。

(五)实行在职软件工程硕士培养各个环节的全过程管理

高校对在职软件工程硕士培养的各个环节和重要节点要进一步规范和严格起来,不能流于走形式走过场,要充分认识到开题报告和中期检查等各个培养环节的重要性。

导师需要对学生的选定的研究方向和论文题目负责。学生在导师的指导和把关下,一旦确定研究方向,选定论文题目,不能轻易更改甚至更换题目。如果因为选定的研究方向最终没法出成果而无法完成毕业论文的撰写,从而不得不更换论文题目,则导师需承担相应的责任。更换论文题目需走严格的审核流程,并且培养过程中涉及到的所有相关资料,如开题报告、中期检查报告等都需要全部更换,并经由学生本人和导师签字确认。

对开题报告要求学生进行专门答辩。开题答辩不通过,不能进入后续的中期检查阶段,并且学生和导师都需要对论文基于的软件系统研发的可行性,技术难度以及完成的可能性等方面,以及对选题进行重新评估,慎重决定是否需要更换题目。中期检查是检验学生论文进度情况的一个重要环节。中期检查也要进行答辩。中期答辩不通过,不能进入论文撰写阶段,且需要认真分析不通过的原因,并撰写详细的整改措施,由学院学科委员会专家集体决定是否给予二次考核的机会。对于中期检查考核多次不通过的学生,直接作退学处理。

对开题报告、中期检查、校外导师等任何一个关键环节不达标的学生,不能参加论文预审。

(六)对在职软件工程硕士开放和共享必要的教育资源

对于部分有查阅文献资料需求的在职学生,高校应开放相应权限。除了开放学校主页网站上的电子图书馆以外,实体图书馆也要予以开放。学校应鼓励在职研究生通过各种渠道经常查阅最新文献资料,并为学生提供一切便利。

(七)健全在职软件工程硕士的导师遴选和管理制度

只有全面提升导师队伍的素质,才能从根本上推进导师制度改革。要遴选思想政治素质好、学术水平高、治学严谨、熟悉研究生培养规律、有稳定研究方向的教授或副教授上岗指导研究生[2]。其中,有稳定研究方向和充足的研究经费很重要,在职研究生大多数手头没有现成的科研项目,需要依靠导师的科研项目为支撑来完成毕业论文的撰写。

(八)提高对在职软件工程硕士导师的要求,强化他们的责任意识

导师是保证在职研究生培养质量的第一责任人。导师对其所指导的全日制和在职研究生要一视同仁。考虑到在职研究生的起点低,基础薄弱,为了达到同样的学业水平和毕业要求,导师对于在职研究生的培养需要担当更多的责任,花费更多的时间和精力。

对于学生反馈导师长期不理睬学生,不指导毕业论文的情况,学院要给与重视,及时提醒导师肩负起应付的责任。

对于导师指导不力,学生论文质量出现问题,如教育部盲审不通过或抽检不通过的情况,学校和学院应制定出相应针对导师的惩戒措施,如收回导师指导费,扣减导师当年的年终奖金,不允许参加学校当年的职称晋升评定,不得参加当年的评优评先活动等等。

(九)落实和强化校外导师制度

校外导师是从大型软件企业来的有高级工程师及以上职务或职称的本专业高级人才。他们对软件,尤其是大型软件的设计和开发有着丰富的实战经验。校外导师主要负责指导学生完成其毕业论文所需要的软件系统的研发,而校内导师主要负责指导学生毕业论文的撰写。校内与校外导师的分工合作,能从一定程度上保障在职研究生按期完成毕业设计,从而顺利完成学业。

(十)建立和完善导师指导在职软件工程硕士的激励制度

在职研究生进校时的基础相对薄弱,而教育部对在职研究生的毕业要求并没有降低,所以导师指导在职研究生往往需要花费比全日制研究生更多的时间和精力,而且占用的往往是导师的业余时间。对导师的指导工作不能只有惩罚,没有激励。对于肯花时间和精力来指导在职研究生论文,并且毕业人数多,通过率高,没有论文盲审或抽检不通过的导师,学院应给予一定的物质奖励,在全院通报表扬,并可以在年终奖方面多给予激励措施,在职称晋升方面优先予以考虑。

(十一)高校和导师应千方百计提供在职软件工程硕士工程项目实践的机会

硕士毕业论文,尤其是软件工程专业的硕士论文,都要以一个实际的项目和软件系统为背景和基础。如果学生在撰写论文前没有经过实际工程项目实践的锻炼,根本不可能写出一篇合格的毕业论文。工程项目的来源主要有两大类:一类是由学生原所在单位提供工程项目,和学生的工作相结合,学生就在本职工作的基础上,参与工程项目,并撰写毕业论文。如果学生找不到,或原单位无法提供合适的软件系统和项目,那另外一类就是由导师来提供项目。通常情况下,硕士研究生导师名下都有实际在研的科研项目和系统,以横向项目为主,可以让学生参与其中,并允许学生以该项目为基础撰写毕业论文。

(十二)严格在职软件工程硕士毕业论文评审制度

每一篇在职软件工程硕士毕业论文都要严格经过导师审核,知网查重,学院预审,教育部抽盲审,校内外专家评阅,答辩专家审核和教育部抽检等诸多过程的审查和检验,每一个环节都要对论文进行严格认真的评审。

很多高校,如同济大学,很早就确立了用于审查毕业论文质量的查重和预审制度。即在论文抽盲审和答辩环节之前,首先对导师提交上来的论文全部进行知网查重,以学院的查重报告为准。整体和各章的重复率都达标(重复率要求一般是15%以下)才算通过查重。整体重复率超过一定比例的论文直接退回,继续修改,半年后再次提交查重和预审。单章重复率超过一定比例的论文,给予一次修改的机会。如果仍旧不达标,按整体重复率超标相同的流程处理。通过知网查重系统,杜绝了论文抄袭或重复率比例过高的情况。

学院预审环节,严格实行双向隐名评审制度,杜绝学生托人走关系,影响预审公正性的事情发生。学院实行预审组的制度,预审组一般由至少两位专家组成,每位专家独立对论文进行评审。只有所有专家通过,预审环节才算通过。只有预审通过的论文才能参加教育部平台的抽盲审。对于虽不达标,但有希望经过修改后达标的论文,也可给予修改后再审的机会,但再审次数只有一次。

以同济大学软件学院为例,其在职软件工程硕士学位论文查重及预审有关流程和要求如下图1所示[3]。

教育部抽盲审环节。近年来,教育部注意到了在职软件工程硕士培养质量的下滑趋势,意识到再不狠抓论文质量,将对中国高等教育的事业产生严重的负面影响。为此,教育部特别拨出巨款,邀请一大批软件工程研究领域最资深的专家,参与到盲审环节和教育部抽检环节的论文评阅过程中,尽最大能力保证每一篇毕业论文质量都符合教育部和学校的要求。

盲审的抽中概率一般是10%左右,不同导师的抽中率有所不同。从最近几年教育部专家们的反馈来看,对盲审论文的质量要求在逐年提高,而且提升的幅度很大,这对学生和导师无疑都是一个巨大的考验。对于盲审第一次不通过的论文,学院将责成学生对论文进行认真的大幅度修改,由导师认真审核,通过后须经过学生本人和导师签字同意,学院将指派校内外专家1-2名安排一次再审。校内外专家需要详细撰写再审意见并签字。再审如果再次不通过,按照同济大学的规定,将在未来1-3年内限制导师的研究生招生名额,包括全日制研究生的招生名额。对于情节严重者,甚至会停招导师的研究生招生资格。

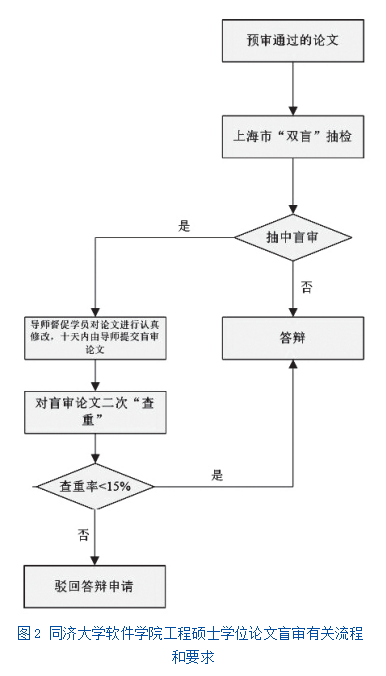

以同济大学软件学院为例,其在职软件工程硕士学位论文盲审有关流程和要求如下图2所示[4]。

校内外专家评阅环节。一般由学院安排校内外两位副高及以上职称的专家对论文进行评阅,撰写详细的评阅意见并签字。

毕业论文答辩环节。答辩是审查和检验毕业论文是否合格的最重要的环节。毕业论文答辩组一般由3-4位副高及以上职称的专家组成,其中校外大型软件企业来的专家一名,其他为高校内专家。答辩前,学生需要准备好答辩PPT,答辩现场作独立陈述,并现场回答专家们的问题。这些环节和步骤对于检验学生的逻辑思维能力和表达能力,检查毕业论文是否是学生本人独立完成,评估学生的答辩现场表现,以及论文是否能够达到硕士毕业的要求是至关重要的。

对于答辩完成后,确定毕业论文需要进一步修改的情况,答辩专家会给出详细的修改要求,并把该学生划到待定组。论文修改完成后,答辩专家将对论文进行二次审查,只有在合格的情况下才算答辩通过。

教育部抽检环节。一般在职软件工程硕士在毕业并拿到学位后的一年半以后,将按毕业的批次统一进行教育部的论文抽检。抽检比例约在15%左右。对于抽检不合格的论文,将视情节轻重对学生的硕士学位进行不同处理。对于涉嫌抄袭的论文,教育部将会撤销学生的学位。对于质量达不到要求的论文,将视情况作相应处理。教育部把抽检不通过的名单反馈到学校后,学校会责成学院和导师对在职研究生的指导情况进行具体解释和说明,并展开总结和反思。学院会对相关导师进行相应的处罚,如追回导师指导费,扣减导师当年的年终奖金等。

以同济大学软件学院为例,其在职软件工程硕士学位论文答辩及学位申请有关流程和要求如下表1所示[5]。

(十三)完善和加强在职软件工程硕士的退出机制

以同济大学为例,规定全日制硕士研究生的最长学习时限是5年,在职研究生的最长学习时限不超过6年。对于一些以各种理由不按时上课,没有完成毕业所需学分,或不能按期完成毕业论文,最终超出了最长学习期限,在申请延长学习期限后,仍旧无法完成学业的学生,学校将果断坚决予以清退。这不仅规范了同济大学在职研究生的培养流程,对学生的出口进行了严格把关,也维护了同济大学作为985全国重点大学的声誉。

(十四)建立和完善在职软件工程硕士毕业以后的后续跟踪机制

在职研究生在完成学业,返回原有工作岗位或走上新的工作岗位后,一方面应树立起终身学习的理念,不能因为拿到学位证书后就放松甚至放弃了本专业的学习。另一方面,应充分利用在校期间所学知识和技能,把所学应用于实际工作中,力争成为本单位的技术骨干或管理精英,树立起在职研究生的良好口碑,为母校争光添彩。

结束语:在职研究生教育,包括在职软件工程硕士教育是全日制研究生教育的重要补充和拓展,在职软件工程硕士教育具有广阔的需求空间和发展前景。

本文主要从以下方面探讨了构建和完善在职软件工程硕士培养模式,提升在职软件工程硕士培养质量的举措:

(1)明确在职软件工程硕士的培养目标。

(2)严把在职软件工程硕士的生源入口关。

(3)加强在职软件工程硕士日常课程的管理要求。

(4)改革在职软件工程硕士专业核心课程的考核方式。

(5)实行在职软件工程硕士培养各个环节的全过程管理。

(6)对在职软件工程硕士开放和共享必要的教育资源。

(7)健全在职软件工程硕士导师遴选和管理制度,提高导师质量。

(8)提高对在职软件工程硕士导师的要求,强化他们的责任意识。

(9)落实和强化校外导师制度。

(10)建立对于导师指导在职软件工程硕士的激励制度。

(11)高校和导师应千方百计提供在职软件工程硕士工程项目实践的机会。

(12)严格毕业论文评审制度。

(13)完善和加强在职软件工程硕士的退出机制。

(14)建立和完善在职软件工程硕士毕业以后的后续跟踪机制。

正视我国在职研究生教育中存在的问题,克服存在的困难,经过教育部,各个高校,用人单位和社会各界共同努力,通力合作,参考本文所提出的多种举措,多管齐下,笔者相信,我国的在职研究生教育,包括在职软件工程硕士教育一定会越办越好,为拓宽我国高等教育的内容和范围,为实现中国的教育强国梦,为实现中华民族伟大复兴的中国梦添砖加瓦。

参考文献

[1]我国在职研究生教育发展研究[D].福州:福建师范大学2008.

[2]我国在职研究生培养体系研究[D].中国地质大学.2013.

[3]周丽芳,钱鹰,李宇.浅析软件工程硕士培养模式:教育、科学研究与工程实践的因果之美[J].教育现代化,2017,4(49):4-6.

[4]张敏,郑如滨.软件工程创新教学模式探索与实践[J].集美大学学报(教育科学版),2018,19(01):84-88.

[5]刘炜.浅析文档在软件项目开发中的作用[J].价值工程,2010,29(26):151.

[6]孙明,田蜜,康文杰.设计型项目驱动的软件工程实践教学改革[J].计算机教育,2016(03):156-159.

[7]张燕,蒋宗礼.《应用型软件工程专业人才培养指导意见》研制思考[J].中国大学教学,2015(06):28-31+2.

[8]杨小劲,魏星.基于工程教育的软件工程专业实践教学模式构建的研究[J].教育观察(上半月),2017,6(09):88-89+120.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31746.html