SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:民办高校艺术生的跨文化交际能力整体较弱,不少学生对本民族文化疏于研习,导致文化自信意识淡薄。本文以上海师范大学天华学院“活力课堂”教学模型2.0为纲,在行动研究过程中,以大学英语教学中的课堂展示环节为抓手,积极探索文化自信融于“活力课堂”建设的可行性路径。

关键词:活力课堂;行动研究;文化自信;路径

本文引用格式:薄萌萌.文化自信融入活力课堂建设的路径探索——以大学英语教学中的课堂展示为例[J].教育现代化,2020,7(46):190-196.

Approach to Integrating Cultural Confidence into Active Class:A Case Study of Classroom Presentation in College English Teaching

BO Meng-meng

(Shanghai Normal University Tianhua College,Shanghai)

Abstract:Generally speaking,the intercultural communicative competence of art students in private colleges of China is not brilliant.Besides,many students hold negligent attitude towards Chinese culture,resulting in weak senses of cultural self-confidence.Based on the Active Class Teaching Model 2.0 of Tianhua College,in the course of action research,this paper focuses on the topic design of the classroom presentation and actively explores how teachers should enhance students’cultural self-confidence in the Active Course development.

Key words:Active class;Action research;Cultural confidence;Approach

一 引言

随着“课程思政”教学改革的推进,让价值观的引领与知识的讲授相互交融,成为了活力课堂建设的新特色。教师应如何提高学生在课堂上的参与度?又应如何在传播知识的同时实现立德树人的大目标?这些问题的解答,亟待教师在教学实践中,不断细心探索,积极贡献有借鉴意义的教学模式。

不少大学英语教师的教学实践中发现,很多大学生的文化观不够理智,文化自觉[1]的概念缺失,“中国文化失语症”[2]情况严重,从本土言说者(native speakers)到跨文化言说者(intercultural speakers)[3]的转变目标任重而道远。如何将文化自信元素有效、自然地投放入大学英语教学中,如何在提升英语课堂的活力的同时又提高学生的文化自信度?笔者对上海师范大学天华学院的三个班级开展了教学行动研究,以课堂展示这一教学环节为抓手,旨在探索文化自信融入活力课堂建设的可行性路径。

二概念界定

本文中的“活力课堂”,是指上海师范大学天华学院在全校范围内由点及面开展的教学改革。“活力课堂”建设的目标是实现“高认知度和高参与度”的教学,拒绝照本宣科,调高课堂的全员参与度,帮助和督促学生养成主动、深层学习的习惯。“文化自信”中的“文化”,指历史积淀而成的中华优秀传统文化,近现代以来的革命文化,以及社会主义建设中的先进文化。[4]本文所探讨的课堂展示,是指学生通过自学、协作、讨论,借助多媒体手段,用表演、解说、书面展示等方式,将学习成果在课堂上汇报给师生的过程。

三 国内研究现状

因本文的研究主体为上海师范大学天华学院的“活力课堂”校本课程项目以及大学英语教学的“课程思政”改革,所以相关的研究综述以国内研究现状为主。

(一)“活力课堂”教学改革研究

关于上海师范大学天华学院的“活力课堂”教改研究的已有成果可分为两大类。第一类成果对“活力课堂”的内涵进行了深挖与拓展,研究者从宏观视角出发,综合分析了“活力课堂”的教学模型。谢京如提出,教师应以网络信息技术作为实践依托,在课前、课中、课后三个环节中,更新教学方法,从“以教师为中心”过渡到“以学生为中心”。[5]徐礼礼围绕高校教师的教学痛点,认为“活力课堂”应以培养学生的创新思维、批判性思维、人文精神为目标,提出教师应该夯实自身的教学理论素养,把握学生认知规律,寻求准对每一个学习者的最佳方式,通过提问的方式促进学生的参与度。[6]盛术俊认为,教师层面应该做到有趣、有用、有效,学生层面应当眼到、手到、心到,从而形成良好的互动关系。[7]

另外一类成果围绕具体专业课程的“活力课堂”建设实施路径展开研究。顾媛媛、符跃鸣等研究者分析了大学物理课堂存在的问题,如传统灌输、教师的主导性弱化、过度重视基础理论的讲解等等,依据天华学院“活力课堂”教学模型2.0,提出大学物理“活力课堂”应该遵循四个维度:语言活力、资源活力、思维活力以及情感活力。[8]周丽婕深入研究了案例教学法,并采用逐级递进式的案例法。将案例划分为多个递进子任务,以此提升课堂活力。[9]李佳芯在《景观设计综合实训》的“活力课堂”过程中,提出“项目+任务驱动”的教学创新模式,以建构主义理论基础上的教学方法进行教学实践,倡导教师与学生构成“学术共同体”。[10]

以上研究者丰富了“活力课堂”建设的相关理论,提供了实证研究,但是在具体的教学行动中,与“课程思政”主题的结合度不太密切。同时,有关大学英语的“活力课堂”建设研究尚处于空白。

(二)大学英语教学的“课程思政”研究

从大学英语“课程思政”改革的时代背景及理论意义出发,研究者们对大学英语“课程思政”的发展逻辑、时代意义、建设目标方面进行了诠释,充分肯定从“思政课程”走向“课程思政”的改革意义,极大地丰富了“课程思政”的理论内涵。雷思雨认为,传统大学英语教学中,英语教师普遍关注学生英文应用能力而非学生的思政面貌,大学英语应该与“课程思政”进行融合,帮助大学生分辨西方文化,形成正确的价值观念。[11]张玉玲提出,大学英语中的思政教育是隐形教育的一部分,英语教师应该在教学过程中培养学生的人文素养实现英语教学在育人中的主渠道作用。[12]

从大学英语“课程思政”建设的宏观角度,已有成果对宏观建设的路径问题,给予了系统性地引领。刘昕以“课程思政”以及价值观引领为抓手,提出强化高校英语教师的价值引领意识、确立大学英语课堂的价值引领目标、树立大学英语教材中的价值引领话题等落实“课程思政”教学改革的指引建议。[13]廖菲(2019)以应用型高校大学英语“课程思政”为研究主题,提出高校在构建全员、全方位的育人体系中,应当修订大学英语课程大纲,融入德育;在教师培训中,增强教师的德育能力;鼓励教师挖掘思政元素,创新教学方法。[14]

从大学英语“课程思政”建设的微观角度,邬舒群分析了当代大学生在英语课堂上凸显的盲目崇拜西方文明的问题以及“中国文化失语症”问题,据此提出了英文教师的跨文化交际意识建议。[15]陈朝晖提出,在大学英语课堂上,大学英语教师在词汇教学的文化负载词讲授时,应贯彻“课程思政”理念。[16]

有关大学英语“课程思政”研究成果的高度性、广度性和深度性进行了充分的论证,以理论的高度提出了解决问题的方法论。但是,具体到课时量大、覆盖度广的大学英语课程中,已有成果的研究方法大多以演绎和归纳为主,思辨性论述较多,实证研究缺失;大学英语课堂的思政元素依然有待挖掘;关于大学英语课程的思政性评价问题有待填补;宏观目标设定较多,具体教学环节的设计研究较少。

(三)“课堂展示”研究

蒋丽提出英语教学中的课堂展示环节具有诸多优势,其实施程序应当是教师指导、学生选题、课前准备、课堂陈述与反馈总结。[17]倪博闻认为,很多课堂展示的主题设置不合理,学生在准备课堂展示的过程缺乏老师给予指导,课堂展示的环节设计应当“以学生为本”,应当是学生表达自学成果的重要平台,是教师授课的重要补充,让学生感受到自己是课堂的主人。[18]何爱晶,王碧玲借鉴国外学者的研究成果创立了课堂展示的评价体系,进行了行动研究,发现高校的课堂展示有利于提升学生人文素养以及高阶思维能力。[19]

已有成果对课堂展示对英语教学的促教、促学作用有积极的评价,对课堂展示的实施路径进行了清晰的梳理,但是未对“课堂展示”与“文化自信”的关联度进行研究,通过CNKI搜索主题词“文化自信”并含“课堂展示”搜索结果为0。由此,笔者希望在前人的基础上,结合“课程思政”与“活力课堂”的主旨内涵,跟踪、收集、分析一线教学数据,通过实证研究,以大学英语的课堂展示环节为例,探索文化自信的培养路径。

四 研究对象

本文的研究对象为上海师范大学天华学院艺术设计学院的三个班级,分别是17级环境设计(室内)

1、2班以及17级视觉传达设计4班(下文分别将分别称为A班、B班、C班)。在本研究中,研究对象以小组表现为测评依据,三个班级共42个小组。

整体上看,这三个班级的学生集聚艺术生源的特点,富有设计思维和创造力,艺术专业素养较强,但是人文素养的积累较弱,认知习惯和学习策略较为被动,英语基础普遍薄弱。

五研究方法

在探索如何让文化自信元素融入到课堂展示这一教学环节中,研究者主要使用了四种研究方法。第一,文献研究法,阅读与“活力课堂”建设、课堂展示、文化自信以及建构主义相关的文献资料。第二,行动研究法,对课堂展示的话题进行搜集,以“文化自信”为主线,进行了详细的拟定设计,向研究对象分配任务,并规定了评价方式。第三,观察法,在行动研究中时刻观察学生的变化,了解学生的真实学习动态。第四,问卷调查法,向研究对象发放调查问卷,了解学生们的学习情况和态度。

六 教学实践

根据天华学院“活力课程”教学模型2.0,以建构主义学习理论为指导,笔者在行动研究过程中,重视学生自我构建知识的过程,鼓励课堂展示呈现方式的多样性和开放性,不鼓励学生探究“知道条件严密的问题的确切答案”,而是侧重培养学生积极认知加工策略以及自我建构知识的心理模式。[20]具体的教学实践过程如下。

(一)课前设计

1.话题设计

巴克曼曾指出,任何学习活动或是语言测评活动的首要目的是服务于学生的学习。[21]在本研究中,教师对课堂展示话题的设计目标要服务于两个学习目标:语言目标和情感目标。语言目标是指学生通过查阅资料、提取信息能对外在知识进行整合和输出,锻炼英文语言的组织能力和表达能力;情感目标是,通过一系列有关文化自信的主题展示,学生对本中华民族的优秀文化有了更深的认识,在自我构建知识的过程中,对祖国文化和未来发展坚定了自信心。

要达到以上两个目标,教师要在课前做大量的积累,既要设计出服务于语言目标和情感目标的展示话题,又要结合民办学校艺术生的认知能力把握话题的难易程度。最终,教师以中国传统文化、红色文化、先进文化为切入点,通过微博热点、央视新闻客户端、人民日报客户端等网络媒体平台,搜集了话题资源,并在课前将具体的课堂展示的话题设计与时间表发布给学生,由学生自己组队、选取话题、填写表格后,再交回给老师。具体如1所示。

2.评价设计

参考2018-2019学年第二学期的教学进度表,从第三周起,以小组为单位,每周有一组进行课堂展示。课堂展示的话题全部由老师拟定,学生从给定范围中选择话题,组与组之间的演讲话题不能重复。课堂展示时间的长度最长不能超过10~15分钟,如有视频,视频长度控制在5分钟内。课堂展示的形式自由,PPT、表演、视频、演讲皆可,演讲人数不受限制。课前教师以《中国英语能力等级量表》[22]作为参考,结合被研究对象整体的英文水平,列出对课堂展示的评价标准:

1.根据话题要求,完成任务,无抄袭(10分)

2.能运用恰当词汇描述中国文化事物、定义概念(10分)

3.口头表达时语音、语调恰当(10分)

4.有基本的跨文化交际能力(10分)

5.展示内容条理清晰、有逻辑感(10分)

6.团队配合度好(10分)

7.有批判式思维,可以清晰表达个人观点(10分)

8.和台下观众有良好互动(10分)

9.演讲礼仪规范(10分)

10.价值观向上、积极(10分)

(二)课中观察

建构主义观点认为,教师应当站在学习者的角度,关注学生对新信息编码的过程,并重视学生的情感领域(情感目标)。[23]在本行动研究中,教师主要通过观察的方式来检验学生如何以原有经验加工信息、建构知识的过程。具体的观察维度、观察目的、检验方式如表2所示。

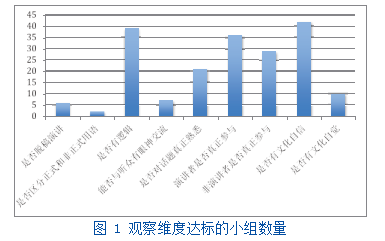

以看出,课前设计的评价标准与课堂中实际的观察维度不尽相同。这是由于在具体实施过程中,个体学生对教师的话题设计理解不到位、整体的英文基础薄弱、主动建构知识的学习风格未彻底养成,导致学生在具体的课堂展示中出现了低头照稿读、不假思索地使用机器翻译、“搭便车”、找“托”互动等情况,使得教师的测评构念与具体落实过程中产生了不少鸿沟。所以,在真正的教学观察中,教师的观察维度与课前设计的评价标准不完全吻合。通过对A、B、C班的42个小组的课堂表现进行观察,发现能够达到观察维度标准的小组数量如下图所示:

从图1中,我们可以看出来学生在课堂展示过程中体现的逻辑感、组员参与度、文化自信力普遍较高,而语言脱稿演讲、对正式和非正式用语的区分度、演讲基本仪态达标、英文流利准确的小组数量却少而又少。由此可见,学生对语言知识、语言技能的构建程度远远低于对文化知识和情感知识的构建程度。

除了直接观察,教师的提问也是评估学生自我构建知识的重要途径。又因为在外语课堂的教学中,互动能帮助学生内化语言知识,所以教师的提问也有协助的功能,即起到和学生共同构建知识的作用。

[24]由于课堂展示仅仅是教学任务中的一个环节,所以教师的提问不宜过多,但每个问题都应从评估、协助的功能出发;又因为每个小组的课堂展示话题不同,个体学生的学习策略和展示风格也不同,所以教师还应在观察过程中设计出有差异性的问题。

以“中国人民解放军”的话题为例,在考核A班某小组的课堂展示时,教师提出的问题如下:

1.为什么选择了这个话题?(提问功能:了解学生的中国文化兴趣点)

2.请演讲者谈PPT设计的思路。(提问功能:评估演讲者是否真正熟悉话题,是否真正自觉构建知识,而非流于形式、念稿完成任务)

3.请非演讲者谈谈自己做了哪些准备工作。(提问功能:评估小组内部分工,确保打分的公平性)

4.为什么有人会说中国人民解放军是最可爱的人?(提问功能:评估学生的情感目标是否达到)

提问结束后,教师再向听众发问:

1.感谢这一组同学为我们介绍了中国人民解放军的发展历程,听完有什么感受?(提问功能:激发、构建学生的交际意识)

2.请问建军节与南昌起义的关系是什么?(提问功能:与学生共同构建、内化文化知识)

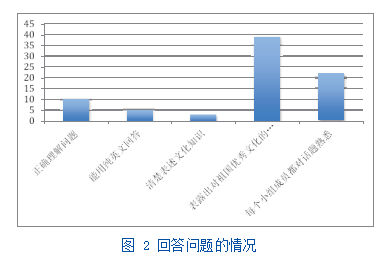

42个小组回答教师提问的基本情况如图2所示。

图2直观反映出:绝大多数研究对象不具备运用英文自然表述、传播中国文化的交际能力。但令人欣慰的是,本学期的课堂展示活动与研究对象的文化自信感显著相关。在课堂观察中,笔者观察发现不少学生自觉、自愿、自然地表达文化情感,不流于形式,十分诚恳。虽然这些同学的英文表达水平有高有低,但他们表达的内容具有打动人的情感活力:

“选取了‘嫦娥四号’这个话题后,我查找了很多资料,看了很多视频之后,我终于理解了‘厉害了,我的国’这句话,这也是我讲完‘嫦娥四号’后真实的感叹。”——C班黄同学

“我选择为大家介绍“中国诗词大会”,是因为我本人很喜欢看这个节目,我为此查找了很多古诗

词的英文翻译,我希望大家也观看这个节目,并且传承中国诗词文化。”—— C 班倪同学

“我来自安徽,我为我家乡的黄梅戏感到骄傲, 通过做课堂展示,我感受到了韩再芬塑造女驸马这个形象是多么的经典……我希望同学们都能了解黄梅戏的美,走进黄梅戏剧文化”。—— B 班汪同学

(三) 课后调查

在所有小组都完成了课堂展示后,教师向三个班级的所有学生发出了调查问卷。三个班级的总人数为 100 人, 教师发放了 100 份调查问卷,有效作答问卷为 97 份。问卷具体内容如下:

1.关于课堂展示的话题,你倾向于老师拟定还是自己拟定?

a. 老师 b. 自己 c. 都可以

本学期所做的一系列关于文化自信的课堂展示,你认为是否增强了你对祖国文化和发展的自信心?

a.增强了b.没有增强c.无感

3.以后是否还希望多做关于中国文化的课堂展示?

a.是 b.否 c.无所谓

4.本学期你做课堂展示的收获是什么?

5.关于课堂展示设计,你对老师有什么建议?

为了增强调查问卷的信度和效度,发放调查问卷的时间选在第十五周,即所有小组完成调查问卷后的第一周。此时研究对象对自己所做的课堂展示作业仍然处于有效记忆状态。此外,在整个学期,教师并未告知学生所有的课堂展示话题设计是以“文化自信”为主线,在发放调查问卷时,研究对象也反复被告知调查问卷与平时成绩和期末考核无关,欢迎表达真实意见,可以选择匿名填写。

研究对象在调查问卷中反馈,49.4%的同学希望自己拟定课堂展示的话题,50.5%的同学倾向于由老师设计话题。90.7%的学生认为通过这样的平时作业,增强了自己对祖国文化和发展的自信心,81.4%的学生表示还希望以后多做关于祖国优秀文化的话题演练。

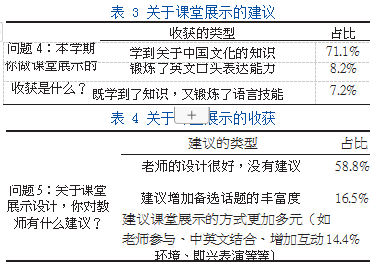

调查问卷的第四题和第五题是开放式的问题,学生们的作答反馈内容不一。因而,笔者对学生的答案进行了分类和统计,将出现频率最高的三类回答数据归纳如表3所示。

七 研究反思

本行动研究的情感目标是,学生能自我构建关于中国优秀文化的基本知识,提升文化自信力;语言目标是可以使用较为流畅的英文表达中国文化,进一步讲好中国故事,传播中国声音。根据课前设计、课中观察和课后反馈的情况来看,绝大多数学生达到了教师预设的“情感目标”,但是没有达到“语言目标”。就此,笔者进行了一些反思。

首先,课堂展示作为大学生平时成绩的一项考核指标,属于低利害、低风险的测评,课前设计的评价方式应该注重定量评价和定性评价的结合。在本行动研究中,教师在课前对评价方式的设计较侧重量化,形式较为单一,缺乏人本主义教学观,直接导致在课中观察时,教师的观察量表与预设的评价方式不完全吻合。公平性是检验任何考核方式的唯一标准。

[25]事实上,不同的学生英语水平不同,认知速度不同,兴趣不同,教师应该在评价标准的设定中对这些情况有所预判,增加包容性和弹性,这样对学生的评价描述才有可能更接近公平,[26]而在真实的教学情境下,常常会出现一些基础英文口语流利的同学充当“朗读”PPT的角色,对话题知识建构贡献大的同学可能又由于缺乏英语学习的自信心被老师忽视,再或者有些同学虽然英文口语不好,但是回答问题时有高度的文化自觉,还有些同学虽然口语能力差强人意,但是比过去又有进步……这些最生动的一线教学故事也不断启示教师,在评价学生时,要基于学生个体差异灵活地设定不同的评价标准,如学习档案袋等,不断记录和激励学生,帮助学生同时建立文化自信的同时也建立学习心理上的自信。

其次,教师在课前的设计的课堂展示话题量不够充沛。教师共设计了14个话题,每个班级14个小组,每个班级在被问到:“为什么选择这个话题时?”,都有同学无奈地回答:“因为我感兴趣的话题被其他小组选掉了。”最后在调查问卷中,也有将近一半的同学表达以后想自己设计话题的愿望,但是大多数同学表示自己以后还是希望做关于中国文化的课堂展示。16.5%的学生认为老师拟定的话题量不够大,其中有些同学表示没有选到自己真正感兴趣的话题。这些反馈内容也值得教师反思,在今后的课堂展示环节的设计中加以注意和调整。教师需要站在学生的视角,尽可能地满足学生的学习需求,但又因为大学生对话题难易度、适宜度的把握能力较低,所以就话题设计种类而言,教师在未来的“活力课堂”建设中,可以建立一个微型的“文化自信”课堂展示话题库,让每个小组的选择权利更充分,同时也应该在大方向上多给予指导,让学生发挥更多的主观能动性。当然,这也给大学英语教师的专业化发展提出了更高的要求,教师在教学中要有意识收集关于中国文化的素材,积累人文底蕴。因为在跨文化交流无处不在的当今世界,中国学生应该学会用英语表达中国文化,让中西文化在跨文化交流中越来越平等,这是让中国文化真正“走出去”的前提。[27]

再次,对民办高校艺术专业学生的生源特点认知不到位,是教学理念和目标难以实现的最大原因。回顾课前设定的评价标准和话题任务要求,再比对《中国英语能力等级量表》,教师对学生表现的预设大约在CSE 4级左右,而事实上3个班级的大学英语6级通过率仅为1%,研究对象整体薄弱的英文语言基础使得教学目标严重受限。从实际上看,中国民办高校艺术类学生整体的听说能力薄弱,知识面较窄,加之学校对艺术类学生英语要求较低,学生们在英语方面的学习动力不足。[28]回到本研究所关注的课堂展示环节中,有些学生直接把机器翻译的文字照读的原因不单单是态度问题,也是英语能力受限又不得不应付老师要求的无奈之选。但是,艺术专业学生对美感的把握能力强,很多学生制作的PPT页面设计图文并茂,既美观又具有设计感。这些优势也应该纳入到老师的话题设计要求中,以此促学,让学生对英文学习更有信心。同时,教师应该利用艺术专业学生的特点,以“易学”、“艺思”、“益用”为编写思路,设计出更富有艺术气息的话题,通过贴近学生专业兴趣诉求的方式提高学生的学习兴趣。

八总结

参照天华学院“活力课堂”改革通用模型2.0,以大学英语教学中的课堂展示环节为抓手,经过课前设计、课中观察、课后调查,以及行动研究结束后的反思,笔者探索出的文化自信融入活力课堂建设的生成路径如图3所示。

从课堂观察维度以及学生问卷反馈来看,引导学生进行中国文化为主题的课堂展示活动是一条让文化自信融入活力课堂的有效路径,研究对象对中国文化的话题普遍感兴趣,乐于主动构建关于中国文化的语言以及文化知识;通过此项学习活动,研究对象的文化自信获得了普遍提升,但是英语语言的进步速度十分缓慢,在整个一学期的时间跨度中,无显著上升趋势。

教师的教学理念与学生的认知水平难以对接,导致课堂气氛沉闷,活力不足,这是很多教师在活力课堂建设中需要克服的一大障碍。本行动研究遇到的障碍也启示“活力课堂”的建设者,在真实的教学情景中,应该及时了解学生的反馈,多维度观察学生课堂表现,根据学生的实际情况和真实需求不断调整教学设计,让行动研究的效果以螺旋式上升;研究对象对于话题丰富度的诉求也给予了教师更高的要求,教师不仅要有扎实学识,还要有优秀的评价素养,更要有深厚的人文底蕴,这样才能打开思路,把握好国际视野与民族立场的关系,为学生设计有质量的话题,积极指导学生如何使用英语自信地讲好中国故事,传播中国声音。

参考文献

[1]费效通.“美美与共”和人类文明[A].费孝通论文化自觉[C].费宗惠,张荣华(编).内蒙古:内蒙古人民出版社,2009.

[2]胡媛.外语课堂教学中的跨文化交际能力训练路径研究——论“知行合一”的跨文化课堂教学设计[J].教育学术月刊,2019(02):104-111.

[3]刘丽华,戴慧琳,黄振定.英语专业学生的中国文化失语症分析研究[J].外语电化教学,2018(05):42-46.

[4]田新文.新时代坚定文化自信的丰富内涵[N].中国文化报,2019-07-01(003).

[5]谢京如.活力课堂创新性教学改革模式探析[J].天华学院学报,2018(03):1-4.

[6]徐礼礼.高校教师高频教学痛点之我见——天华学院“活力课堂”教学实践思考[J].天华学院学报,2018,36(03):5-10.

[7]盛术俊.高校应用型本科视角下活力课堂构建之我见[J].科教导刊(上旬刊),2017(04):111-112.

[8]顾媛媛,符跃鸣,陆惠,崔岩,薛颖.应用型本科模式下大学物理活力课堂的构建与实践[J].科技创新导报,2018,15(21):213-215.

[9]徐会彬,周丽婕.基于案例教学法的《移动通信》课程建设探究[J].教育教学论坛,2016(09):73-74.

[10]李佳芯.“项目+任务驱动”模式的景观设计综合实训活力课堂建设[J].现代园艺,2019,42(17):157-159.

[11]雷思雨.浅析大学英语教学与“课程思政”的融合[J].决策探索(下),2019(08):50-51.

[12]张玉玲.大学英语“课程思政”教学的探讨[J].中外企业家,2019(24):171.

[13]刘昕.价值引领融入大学英语教学探究[J].语言教育,2019,7(03):2-6+45.

[14]廖菲.应用型高校大学英语实施“课程思政”的路径探析[J].职大学报,2019(04):91-93.

[15]邬舒群,杨芳.大学英语“课程思政”问题探究[J].吉林广播电视大学学报,2019(09):84-85.

[16]陈朝晖.在大学英语文化负载词教学中贯彻课程思政理念[J].英语教师,2019,19(19):112-114.

[17]姜丽.Presentation在大学商务英语口语教学中的应用[J].黄冈师范学院学报,2012,32(01):103-104.

[18]倪博闻.“翻转课堂”与课堂展示[J].北京教育(德育),2019(Z1):106-109.

[19]何爱晶,王碧玲.课堂展示在英语经典文学阅读教学中的行动研究——基于Citespace的可视化分析[J].兴义民族师范学院学报,2019(04):86-92.

[20][23]孙时进.心理学概论[M].上海:华东师范大学出版社,2015.08:209.

[21]Bachman L F&Plamer A S.Language Assessment for Classroom Teachers[M].Oxford:Oxford University Press,2018.

[22]教育部.中国英语能力等级量表[OL].http://www.moe.gov.cn,2018(04).文化自信.

[24]Bennett R E.Educational assessment:what to watch in a rapidly changing world[J].Educational Measurement:Issues and Practice,2018,37(4):7-15.

[25]腾飞.大学英语课堂中的教师提问研究[J].教育理论与实践,2017,37(30):40-42.

[26]邹申.提升考试公平性——以英语专业四、六级考试为例[J].外语测试与教学,2011,(1):42-50.

[27]周世燕.大学英语文化教学新探索——评《中国文化英语教程》[J].教育发展研究,2018,38(12):86.

[28]王娓.提高民办高校艺术专业学生英语听说能力的策略探析[J].科教文汇,2019(05):177-178.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31742.html