SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:在简述新生研讨课的历史与现状基础上,探讨面向无专业背景授课对象的新生研讨课的研讨内容设计、研讨方式选择、教学效果评价等关键问题,以新生研讨课“地理信息系统的空间思维”为例,阐述课程研讨内容的设计思路,提出网络教学平台支持下的线上线下一体化研讨方案,构建新生研讨课教学效果全过程量化评价指标体系。

关键词:新生研讨课;教学实践;全过程量化评价

本文引用格式:刘学锋,等.新生研讨课的思考与教学实践[J].教育现代化,2020,7(50):132-134.

一 引言

新生研讨课是面向大一学生开设的以帮助新生实现适应性转变和学术性转变的课程,是美国大学在欧洲传统教学组织形式——Seminar基础上发展而来的一种教学模式,已在美国大学中广泛开设并在研究型人才培养中发挥重要作用[1]。随着构建研究型大学人才培养体系理念的提出,国内一些重点大学也效仿美国的模式开设了新生研讨课,如清华大学2003年就开设了由知名教授主持,面向全校大一新生选修的新生研讨课,并取得了很好的教学效果[2]。吉林大学2010年开始面向特定专业开设具有鲜明专业特色的新生研讨课,开拓了学生的科研视野,激发了学生的科学研究热情和兴趣[3]。上海大学自2011年开始实行大类招生(即新生入学时只分大类不分专业),同年秋季学期开始面向全校新生开设新生研讨课,由具有正高职称的教师讲授,小班上课(每班不多于30人),10学时(五次课),并明确要求:本课程不以知识的传授为主要目的,要培养学生对科学问题的探索精神,改变学生的知识观和学习观,培养学生大学期间学习的主动性,提升学生独立思考以及与人合作的能力,使他们逐步实现思维方式和学习方式的转变[4]。面对没有大学学习经历,没有专业背景的授课对象,如何让学生基于授课者的专业背景轻松地研讨起来,并学有所得,达到上述目的,是摆在每一个授课者面前的艰巨任务。笔者多年来一直承担上海大学新生研讨课的教学,也曾经经历过“教什么,如何教”的困惑。本文基于笔者多年的教学实践,浅析面向无专业背景授课对象的新生研讨课“研讨什么”、“如何研讨”、“如何进行教学效果评价”等关键问题。

二研讨什么?

将新生研讨课的授课者限定为具有较高学术水平的正教授无疑给新入学的大学生提供了一个与名师、大师零距离接触的机会。通过感受教授们的人格魅力和风采,可以让新生们尽快了解大学,感受大学文化,在他们的心灵中埋下一颗科学研究的“种子”。然而,教授们通常都在各自的研究领域里有较深入的研究,在面对没有专业背景的新生们时,如何发挥自己的专业优势,在自己擅长的专业领域内找到可以与他们轻松对话,愉快研讨的话题呢?这可能是本门课程目标能否达到的关键所在。多年的教学实践启示笔者,看似没有任何专业背景的新生其实具有共同的基础:一是每一个研究领域的研究成果往往都在民用领域有或多或少的应用,他们对这些应用通常都会有一定了解,且往往都会有渴望了解这些应用背后的科学原理的求知欲和好奇心;二是他们刚从高中走进大学校园,都具备了一定的数理化基础,一定对了解数理化知识在相关学科领域的应用有较浓厚的兴趣。基于以上两点,可以围绕自己擅长的科研领域重大发现的探索之旅及科技创新背后的数理化基础设计研讨内容。例如,笔者开设的新生研讨课“地理信息系统的空间思维”涉及的学科领域为地理信息科学,该学科的许多成果已广泛应用于社会生活的各个领域,如基于位置的服务等,几乎每一个学生都体验过地理信息系统提供的服务(如查询。导航)。同时,地理信息系统的每一项空间分析功能的背后无不都是数学知识的应用,从简单的欧式定理到相对复杂的图论。鉴于此,本课程将五次研讨内容分别设计为:

(1)多学科交叉与集成创新、(2)空间量算中的数学问题、(3)通视分析的数学建模、(4)点在多边形内的算法设计及其应用、(5)空间邻近度分析的数学解析。具体研讨内容见表1。其中,针对研讨内容1,学生可以通过查阅资料,探讨地图学、计算机科学及地理信息科学之间的关系,获得当前得到广泛应用的地理信息系统其实是信息技术发展到一定阶段地图学与计算机科学交叉融合的产物的认识,深刻体会“他山之石可以攻玉”的哲理,为将来从事科学研究奠定方法论基础。

研讨内容2-4由浅入深,均涉及大一新生已经具备的数学基础,在老师的引导下,完全可以研讨地理信息系统的每一空间分析功能背后的数学模型,体验数学在自然科学领域的重要作用。

三如何研讨?

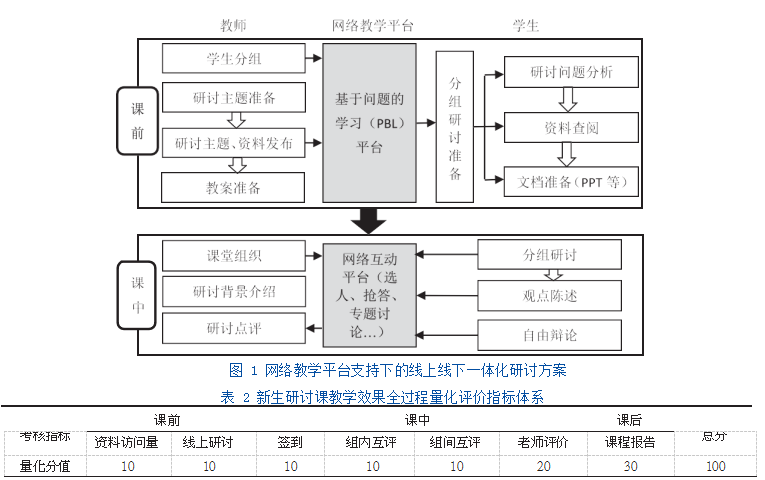

新生研讨课学时有限,如何在有限的学时内高效地组织好研讨过程,达到最佳的教学效果?这是每一个授课者都应该思考的问题。基于笔者多年的教学实践,本文提出网络教学平台支持下的线上线下一体化研讨方案。网络教学平台是线上、线下师生互动研讨的桥梁,同时也为教学考核和评价提供数据支撑。线上主要完成课前研讨准备,以提高课中研讨的效率。线下主要是课中集中研讨。具体方案如下(图1)。

(1)线上课前准备

教师:对学生分组,将分组结果上传到超星网络教学平台;准备好研讨主题和建议学生阅读的资料并上传到超星网络教学平台的PBL(Problem-Based Learning)中;教案准备,包括研讨主题介绍、课堂研讨的组织形式、研讨主题中关键问题的提炼以及相关素材准备。在发布研讨主题时可以给学生适当提示。如在研讨空间邻近度分析时,可以以设问的方式提示学生:线段的垂直平分线上的点有什么特点?已知区域内若干点,如何确定离每个已知点距离最近的点集?如何构建泰森多边形?它有什么特点和重要应用?以上问题是一个循序渐进的过程,前两问是纯数学问题,学生基于已有的知识一般都能解决,第三问开始涉及专业领域的知识,但其基于的数学基础其实就是前两问所涉及的,学生通过查阅一定的资料完全可以解决。

学生:通过PBL平台获取研讨主题,并借助PBL平台以组为单位进行线上讨论,对研讨主题进行深入分析;线上阅读老师上传的资料;围绕研讨主题通过网络查阅资料;为线下研讨准备必要的文档(如PPT等)。

(2)线下课中研讨

老师:负责课堂研讨组织、引导。可以在开始研讨前通过PPT对与研讨主题相关的背景知识做简单介绍,为接下来的研讨做铺垫。研讨过程中老师对小组或学生个人发表的观点适时点评。研讨结束前老师做适当的研讨总结。

学生:围绕研讨主题进行分组讨论,观点陈述,自由辩论。可以借助网络互动平台选人(老师指定学生发言),抢答(老师抛出一个问题后学生抢答),专题讨论(老师与学生、学生与学生之间互动讨论)。

四如何评价教学效果?

考核学生对知识的掌握程度和运用能力是评价教学效果的最直观方法之一。常规的课程结束后的开卷或闭卷考试方法显然不适合新生研讨课。

笔者在教学实践中采用借助超星网络教学平台的课前、课中、课后全过程量化考核方法评价课程的教学效果(表2)。具体评价办法如下。

(1)课前:分值20分。其中,资料访问量10分,考核依据为网络教学平台记录的每次研讨上传的资料的访问数;线上研讨10分,考核依据为老师对学生课前线上研讨讨论区留言的评价。

(2)课中:分值50分。其中,签到10分,通过网络平台的签到工具完成,签到一次得2分,5次共10分;组内互评10分,为组内成员对本组成员课前、课中研讨表现的相互评价得分,取所有成员评分的平均分(不允许自评);组间互评10分,为组长代表本组对其他组课中研讨表现的评价得分,取所有评分的平均分;老师评价20分,为老师对每个同学课中研讨表现的评分。

(3)课后:课程结束后每位同学需选取其中一次研讨内容自拟题目撰写一篇小论文,以课程报告形式通过网络教学平台的作业区提交,分值30分。重点考查报告的完整性、规范性及学生的归纳总结能力。

五结语

当前,新生研讨课已成为研究型大学人才培养体系的重要内容之一。相较于欧美发达国家,我国新生研讨课开设的时间还比较短,需要在不断的教学实践中探索有中国特色的新生研讨课教学内容、教学方法及教学评价体系。本文结合笔者讲授新生研讨课的教学实践,围绕新生研讨课“研讨什么”、“如何研讨”、“如何评价教学效果”三个问题开展了较深入讨论,并给出了自己的见解,希望对该课程的教学有一定的参考价值。新生研讨课重在培养学生的独立思考、自主学习、团队合作能力,其课程组织形式不可能是单一的和一层不变的,本文仅仅是抛砖引玉,相信在今后不断的教学实践中新生研讨课的教学手段和方法会日臻完善。

参考文献

[1]肖雄.新生研讨课的由来、特征及教育价值[J].长沙大学学报,2019,33(6):144-148.

[2]张文雪,刘俊霞.新生研讨课教学理念与实践[J].清华大学教育研究,2005,26(s1):139-143.

[3]吴永革,孟祥玉,刘成柏,等.关于大学生科研兴趣培养的实践探索[J].当代教育实践与教学研究,2019(15):176-177.

[4]叶志明.大学新生研讨课“大学学什么”教学札记[J].中国大学教学,2017(04):65-69.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31582.html