SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:将虚拟现实技术结合实验教学,建设具有辐射作用的电磁场与无线技术虚拟仿真实验平台与课程,服务电子信息类学生本科实验教学,为学生提供一个不受实验设备限制、具有灵活性和交互性的仿真实验环境,将提高实验教学效果、提升育人质量,并能共享开放,推动高校应用型、创新型、复合型人才培养。本文从建设意义、建设内容和实施方案对电磁场与无线技术虚拟仿真实验教学建设进行了简析。

关键词:电磁场与无线技术;虚拟仿真;实验教学

本文引用格式:刘北佳,等.浅谈电磁场与无线技术虚拟仿真创新实验建设[J].教育现代化,2020,7(46):1-3.

On the Construction of Virtual Simulation Innovation Experiment of Electromagnetic Field and Wireless Technology

LIU Bei-jia,LIN Shu,WANG Nan-nan,ZONG Hua,QIU Jing-hui

(Department of Microwave Engineering of Harbin Institute of Technology,Harbin Heilongjiang)

Abstract:Combining virtual reality technology with experiment teaching,the virtual simulation experiment platform and course of electromagnetic field and wireless technology with radiation effect are constructed.It serves the undergraduate experimental teaching of electronic information students,and provides a simulation experimental environment with flexibility and interactivity,which is not limited by experimental equipment.It will improve the effect of experimental teaching and the quality of education,be sharing and open,and promote the cultivation of applied,innovative and compound talents in colleges and universities.This paper analyzes the construction of virtual simulation experiment teaching of electromagnetic field and wireless technology from construction significance,construction content and implementation plan.

Key words:Electromagnetic field and wireless technology;Virtual simulation;Experimental teaching

一 引言

虚拟仿真由美国弗吉尼亚大学William Wolf教授于1989年首次提出。虚拟仿真实验教学是一种综合现代计算机网络技术、通过虚拟现实等手段将各种真实的实验场景展现出来的新型实验教学方式。它丰富了传统的实验教学手段,能够整合优质的、具有动态更新能力的实验教学资源,对实现教学体系、方法和模式都具有重要意义。随着教育部下发的《教育信息化十年发展规划》中对开发和遴选虚拟仿真实验实训系统明确规定的出台,各个专业领域的虚拟仿真实验教育建设应运而生[1-7]。虚拟仿真实验的建设能够开展真实实验平台无法开展的高危实验、大型综合实验、辐射污染严重实验和高成本实验等,且易于将科研成果转化于实验教学、具有可持续发展改进的可操作性。然而截至目前,在国家虚拟仿真实验教学项目共享平台上电子信息专业大类(已上线63项)下电磁场与无线技术专业分类和电波传播与天线专业分类的上先项目仍然为0。因此,亟待相关领域水平卓越的高校建设虚拟仿真实验项目,推进实验教学信息化建设和实验教学资源开放共享,推动实验教学改革与创新、实践条件建设,来满足信息技术复合型人才培养的迫切需求。

二 电磁场与无线技术虚拟仿真实验建设

(一)建设意义

电磁场与无线技术领域的相关课程是高校电子信息类专业的重要核心课程,实验教学环节对于学生理解、掌握、应用抽象的课程至关重要。学生需要掌握电磁感应的基本原理、电磁波的产生及传播规律、微波信号的传输原理、电磁信号发射和接收前端的天线原理等电波传播类的相关知识;通过实验教学,使得学生加深对知识的理解,使其具有运用基础知识进行高频系统硬件设计的能力;使能应用数学、物理、计算机及信息获取、传输和处理的理论知识和科学方法进行复杂工程问题的表达,建立正确的物理模型和数学模型,并进行计算和论证。据悉,几乎涉及通信工程、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、电磁场与无线技术相关专业的所有高校都会开设“电磁场与电磁波”、“天线原理”相关课程,可见其重要性。

然而由于普通高校在此领域优秀师资匮乏,实验设备高端价格昂贵台套数有限、测量环境的限制等原因,致使学生多人操作验证性实验,不能保证每个成员的学习效果,而且学生做实验的时候会难免受到不同程度的辐射影响,很难保证实验教学环节的实施。绝大多数高校不具有天线测试的环境、仪器等因素而未开设天线实验课程,更无法保证学生专业技能和创新能力的培养。电磁场与无线技术虚拟仿真创新实验是基于高校在电磁场与无线技术领域的实验环境、设备与师资在传统实验教学的优势,实现虚实结合的方法,对电磁场与无线技术科学技术与虚拟信息技术进行融合,将将解决上述问题。建设电磁场与无线技术虚拟仿真实验平台和共享项目,将填补在此领域的空白,方便各高校灵活开展实验,提升人才培养质量,并能服务于不具备天线测试环境的普通高校电子信息类天线实验教学。构建具有验证演示、设计综合和前沿创新的多维度虚拟仿真实验体系和平台,且体现虚拟实验与理论课程相统一,虚拟实验与实际操作相统一,虚拟实验与科研项目相统一和虚拟实验与前沿创新相统一电磁场与无线技术虚拟仿真实验具有重要的意义和价值。

(二)建设内容

电磁场与无线技术虚拟仿真创新实验的建设应包含实验平台与实验课程的建设。其中实验平台的建设包含虚拟仿真实验室、在线虚拟实验课程、实验管理系统,以及相关实验教学条件的建设与完,积极探索虚拟仿真技术与专业实验的深度融合模式,积累虚拟仿真实验建设经验。虚拟仿真实验课程的建设应注重结合具有分析、解决复杂工程问题的创新人才培养目标定位,基于科研优势促进科教融合以实现具有高阶性、创新型和挑战度的实验教学内涵式发展,具体建设至少包含专业基础实验、专业核心基础和学科前沿实验三个类别。

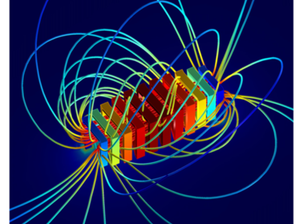

(1)技术基础实验-电磁场与电磁波虚拟仿真实验。《电磁场与电磁波》课程是电子信息类专业的技术基础课,主要研究宏观电磁场与电磁波的基本属性,描述方法,运动规律,与物质的相互作用及其应用。自从麦克斯韦方程组及光的电磁学说建立以来,电磁场的理论得到了迅猛发展和应用,也促进了新兴学科的建立。通过本课程的教学,应使学生掌握电磁场的基本理论和电磁波传播及辐射的基本规律,具备使用场的方法分析解决电磁波辐射和传播问题的能力,为后续课程学习奠定基础。优选注重代表性和可操作性项目,应建设具有以下功能内容的电磁场与电磁波虚拟仿真实验教学软件:电磁感应定律的验证实验,其设置设计搭建实验系统和设计感应器;电磁波的反射与折射实验,其设置既包括照射到金属、介质,引入人工电磁材料这种被誉为十大科学进展的前沿成果;电磁波的极化实验,其设置既包括线极化、圆极化也包括圆极化的反射特性;电磁特性参数的测量实验,其设置基于迈克尔逊干涉原理设计实验测量波长以及测试介质板的介电常数;良好的接口和实验管理功能。

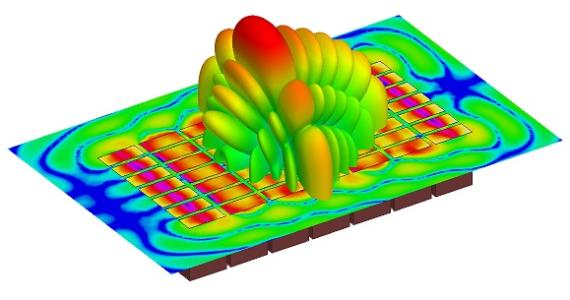

(2)专业核心实验-天线原理虚拟仿真实验。天线原理课程是电子信息类专业学生的专业核心课,通常为本科大三学年的必修课程,是学生后续学习无线通信系统与电子系统的基础,在培养学生的无线通信与电子系统的综合分析能力和设计能力以及解决复杂工程问题的能力方面是十分重要的。天线技术是一门实践技术,实验教学在能够解决课堂教学所无法实现的动手能力培养的问题且有助于学生对抽象晦涩理论知识的理解。实验项目的选择会注重代表性和可操作性。通过实验让学生学习系统对天线的应用需求到方案选择、仿真设计、加工实物到最终测试的整个流程,掌握天线的仿真设计方法、方向图和增益测试方法,让学生了解天线的前沿技术,虚拟操作真实天线的测试,使学生具有工程应用经验,能够学会天线的开发设计流程,激发学生进行创新成果的研究发表;使学生具备工程实践中选择仪器及环境进行测试天线参数的能力和使用天线的能力,对于将来解决复杂天线工程问题是必要的。天线原理虚拟仿真实验教学软件的功能应包括:半波振子、喇叭天线、微带天线等的仿真设计实验;满足不同应用需求的、前沿的创新型天线研究成果展示;包括微波暗室和矢量网络分析仪等的现代天线测量系统演示;设计、搭建天线方向图和增益测试的系统并操作测试、结果导出处理分析上传等实验管理功能。

(3)学科前沿实验-毫米波/太赫兹成像虚拟仿真实验。毫米波/太赫兹成像技术分为主动和被动两类。主动成像系统向人体发射微量的电磁波,通过接收回波信号,获得目标的三维图像。被动成像是采用毫米波辐射计被动的接收目标和背景发射的电磁波,从而获得目标和背景的二维图像。近年来,应用于安检的毫米波/太赫兹成像技术是国内外研究机构和公司的关注热点。与传统的金属探测器和金属门相比,毫米波/太赫兹成像技术不仅能探测到金属物品,还能探测到炸药等非金属物品;与红外成像相比,毫米波/太赫兹波具有穿透义务的特性,可实现探测人体衣物下隐匿的危险品;与X光背散射技术相比,毫米波/太赫兹对人体无辐射、更加安全。毫米波/太赫兹成像虚拟仿真软件的建设在实验脚本的技术功能上应包含以下内容:根据应用场景技术需求的成像系统设计,涉及通道数、原始图像分辨率、工作频率、系统温度灵敏度、系统空间分辨率、成像帧频和系统尺寸等技术指标;满足系统对于天线尺寸、增益、频段等需求的馈源天线与反射面天线设计;成像算法和目标识别算法的应用效果演示等。

(三)建设方案

虚拟仿真实验的建设一般是是基于实验中心的现有资源和发展规划所提出的,借助软件技术公司在虚拟仿真技术领域的先进成果、技术优势和软硬件及资源支持,探索和建设电磁场与无线技术专业分类的虚拟仿真实验教学模式,建立虚拟仿真示范性实验室,使虚拟仿真应用于实验、实践教学,真正与人才培养相结合,提高培养质量,解决真实问题。建设团队对应专业和课程的培养计划提供项目建设的具体内容、功能需求分析编写实验脚本、教学设计、软件修改和优化改进意见、实验指导书编写、专业咨询等具体的虚拟实验课题内容服务工作,相应企业编程实现工作。方案实施过程中注重建设前充分沟通、建设中分节点跟进和建设后操作检验。具体包括:建设前高校与企业双方明确建设内容与效果、教师选定、设计实验项目,提供相关教学资源,企业制作团队明确制作效果、教学效果,明确解决什么问题;建设中教师审核模型、动画、流程等要素,企业制作团队制作模型、模拟动画,实现虚拟实验项目建设;建设后审核资源,考虑建议完善细节,企业制作团队实施完善,建立呈现系统,制定服务和成果推广计划。将电磁场与电磁波虚拟仿真实验教学项目应用于本校电子与信息相关专业的本科生教学,并支持电磁场与无线技术专业领域的科技创新。后续将推进实验教学信息化建设和实验教学资源开放共享,申请在国家虚拟仿真实验教学项目共享平台电子信息类电磁场与无线技术专业分类下开放服务,并有志于申请国家级认定项目。

三 结语

针对电磁场与无线技术领域教育资源极不均衡、理论抽象难懂、实验设备昂贵环境要求高且有辐射的问题,基于高校优秀师资、科研微波暗室和高端设备,建设满足教学需求的、具有示范辐射作用的技术基础、专业核心和学科前沿的虚拟仿真实验教学软件对创新人才培养、推动中国教育信息化进程具有重要的意义和价值。在具体实验的虚拟仿真建设过程中,需要专业软件制作团队在具体项目的虚拟实现和实现系统的软件实现的助力支持,配合高校推进实验教学信息化建设和实验教学资源开放共享。

参考文献

[1]刘海波,沈晶,王革思,等.工程教育视域下的虚拟仿真实验教学资源平台建设[J].实验技术与管理,2019(12):19-22+35.

[2]刘婉颖,林元华,高婷艳,等.材料科学与工程专业虚拟仿真实验教学项目建设现状[J].高教学刊,2019(22):78-80.

[3]殷敬伟,生雪莉,高明生,等.虚拟仿真技术在水声工程国防特色专业中的应用——以复杂海洋环境中的声呐被动探测性能分析实验为例[J].中国现代教育装备,2019(21):14-17.

[4]黎晨晨,刘宁,吴春,等.虚拟仿真技术在仪器分析实验教学中的应用研究[J].实验室科学,2019,22(05):235-237.

[5]李佩珍,应俊,金晶,等.分子生物学虚拟仿真实验教学模式的探索[J].实验技术与管理,2019,36(11):99-100+104.

[6]刘伟洪,李玉胜,孟建兵.虚拟仿真实验与传统实验教学方式在液压实验教学中的比较[J].教育现代化,2019,6(83):87-88.

[7]李正交,戴胜华,周兴,等.轨道交通通信与控制虚拟仿真实验教学中心建设与实践[J].实验技术与管理,2019,36(09):186-190.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31524.html