SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:以高等学校教育统计的名义,将普通高等学校基层统计报表、经费统计报表、基建统计报表的管理,统一纳入高等学校内部控制的建设内容,针对高等学校教育统计的管理薄弱环节和存在的风险隐患,提出了高等学校教育统计的内部控制流程和风险控制矩阵。

关键词:教育统计;内部控制;方法

本文引用格式:刘艾林.普通高等学校教育统计内部控制方法研究[J].教育现代化,2020,7(56):143-146.

一 问题的提出

高等学校教育统计是国家统计局、教育部共同部署和开展的年度统计工作任务,其内容几乎涵盖了高等教育办学条件的每个方面,信息量巨大,统计成果包括数据采集、数据分析、成果公布等各个环节,涉及面较广。不同的统计工作,由教育部不同的司局通过对口部门直接下达部署,由于统计归口不一致,导致学校统计人员在统计工作中的协调难度非常巨大,同时也影响到了统计数据的质量。为加强对高等学校教育统计工作的领导和管理,本文借鉴财政部2015年下发的《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会﹝2015﹞24号),建议高校在做好高等学校内部控制的建设过程中,将高等学校教育统计作为内控建设的一个内容。

二 高等学校教育统计的范畴

(一)高等教育统计管理的含义

统计是指搜集、整理客观事物总体数量方面资料并分析相关规律的工作过程。高等教育统计是统计在高等教育领域的具体体现,它的主要任务是研究如何搜集、整理、分析由教育调查和教育实验等途径产生、获取的数字资料,并运用数理统计方法研究高等教育问题,揭示蕴含在高等教育现象中的客观规律[1]。高等学校教育统计管理是教育管理部门或高等院校,运用管理学原理,对高等教育统计工作的目标、组织、协调、控制和监督等环节实施科学管理的过程[2]。相关的部门规章体现在1986年原国家教育委员会发布的《教育统计工作暂行规定》中,该文件规定了教育统计调查、教育统计分析、教育统计资料管理和教育统计组织。经过多年的发展,教育统计的内容不断丰富,统计软件不断改进和提高,已经是教育部门的重要工作集成,已然成为实际的综合统计[3]。

本文的高等学校教育统计包括国家统计局、教育部部署的《高等教育事业基层统计报表》、《全国教育经费统计报表》、《高等学校基建统计报表》等各个统计任务。

(二)高等教育统计管理的特点

高等教育统计由教育部自上而下部署,是典型的行业统计,其统计管理有以下主要特点[4]:

(1)涉及主管部门较多,统计内容涵盖面较广高等学校教育统计涉及教育部多个司局,年

度常规统计工作有:学年初基层统计报表和基建统计报表由教育部发展规划司部署,教育经费统计报表则是财务司负责管理。临时的统计工作可能由高等教育司、教育部办公厅等司局组织,另外,国家留学基金委、国务院港澳台办、科技部等其他国家部委也会布置与高等教育有关的统计任务。高等教育基层统计报表填报的数量大,涉及32份报表,打印出来有75页之多,其内容也非常广泛,涉及高校办学的200余条信息,涵盖了高等学校办学的性质、联系方式、各类在校生人数情况、各类师资情况、各类固定资产情况、各类人才获奖情况、土地和债务情况、校办产业及后勤力量等,还有一些其他特殊内容统计;《全国教育经费统计》表涉及高校基本情况、教育经费收入和支出情况、科研经费收支情况、支出与成本情况、年末债务情况等各项经济活动,统计综合性和业务性均很强。

(2)高等学校自主性强,而监督性弱

高等教育统计工作由教育部、统计局部署,自上而下地下达到各个省、市、自治区、直辖市教育部门,进而要求各个高校负责具体填报,再层层上报。在整个统计过程中,从部署到完成统计工作的人员基本是教育系统内部人员,统计部门只挂名,并不介入统计过程,更不用说业务指导和统计监察了,统计结果只能依赖数据之间的逻辑匹配、稽查进行程序化的校验。业务培训也是师傅带徒弟式的传授,统计工作很难在一线进行抽查。

(3)统计结果的应用甚至可以决定高校的招生规模

高等教育统计结果应用越来越广泛。高等教育事业基础统计是高等教育规划管理的重要内容[5],用来监督、控制各高等学校的办学或发展规模,将统计数据与相应的办学指标比对,不符合《普通高等学校建筑规划面积指标》(92定额)的可能给予黄牌警告,甚至红牌警告。被警告的高校被迫扣减第二年的招生计划,严重的可能停止招生。统计结果也是教育经费分配、科研项目、教学科研奖励,甚至高校排名的重要指标[6]。

三高等教育统计主要风险点和控制目标

(一)高等学校教育统计风险点

(1)“数字化校园”建设不充分(尤其缺乏财政支持的民办高校)、统计工作机制不健全。由于很多高校未设立专门的统计部门,也未配备专业的统计人才,加上各有关职能部门、教学单位缺乏有效的沟通,可能导致统计管理效率低下或流于形式。由于统计工作的复杂性和综合性,需要高校多个职能部门共同完成,或者不同部门(院系)各自承担其中的部分或部分阶段的任务,这很容易产生多个部门上报数据的差异性,对统计时点把握的不统一,严重的时候可能造成数字间相互矛盾、打架现象[7]。虽然已经是大数据时代,几乎所有高校都构建了信息平台和各种数据库已实现数字化、网络化的办公和教学工作,但是由于高校各部门的业务和归属不同,这些网络信息系统往往因为缺乏统一规划而相互隔离;同时为了满足自身需求,各个系统采用的计算机平台和技术也不尽相同[8]。以学生数的统计为例,招生部门的学生数、教务系统中的学生数、以及财务处的学生数、学生处注册的学生数往往不统一,要准确了解真实情况,往往需要很多次的部门沟通、协调,以及数据的相互求证,无形中增加了统计工作的工作量,但效果并不好。

(2)校内统计数据在产生、储存、转移、汇总中,由于储存方式、数据定义的字段的差异,存在脱节、口径不一,造成数据不真实、不准确[9],难以及时、全面地反映学校办学条件,也可能造成统计报告不符合上级部门要求。

(3)统计审核分析不到位,难以保证统计数据的客观、对比状况,可能影响学校相关决策的合理性。大多数高等学校教育统计工作仅仅完成的是对原始数据的收集、上报,统计工作的出发点也仅仅是为了完成上级主管部门要求的工作,有的学校由于统计工作布置的不合理以及统计方法的落后,既不能保证数据的真实性,也不能保证数据间的逻辑性,统计人员没有能力对统计数据进行分析、深加工,更谈不上对数据的解读和挖掘。导致最终的统计数据变成了静态的、沉睡的、孤立的、局限的数字,根本无法为决策层提供有效的参考,更谈不上满足学校事业发展的需要。

(4)学校从事统计工作的人员由于不完全熟悉高等学校办学的关键指标,仅就统计数据谈统计数据,对统计产生的数据没有联想到数据间的逻辑和勾稽关系,或缺乏经验,更不会意识到数据对高校产生的不利影响,存在潜在的工作人员的素质风险[10]。

(二)高等学校教育统计控制目标

高等学校教育统计如此重要却又在统计过程中存在种种风险,不仅会影响全国高等教育统计质量[11],也会危及高等学校内部管理[12,13],必须通过有效的内部控制,以提高其统计数据逻辑性、客观性和科学性。

在坚持问题导向的指导思想下,高等学校要全面建立、有效实施内部控制,确保覆盖单位经济活动全范围,必然要将统计工作纳入业务层面的内部控制建设的重要组成部分,针对管理薄弱环节与存在风险隐患的领域,充分利用大数据,加强内部控制管理。高等学校教育统计的内部控制目标是:理解指标准确无误,统计数据真实完整,统计报送及时高效,事业发展参考参谋。围绕这个建设目标,建立完善学校统计分析工作机制,确保统计分析结果,真实反映学校发展的阶段和实力、水平,为学校科学配备资源提供有价值的参考,促进学校各项事业的发展。

四 高等教育统计的内部控制建设

(一)高等学校内部控制建设

美国反对虚假财务报告委员会的赞助组织委员会(COSO)在1992年9月发布的《内部控制——整体框架》研究报告中提出了“内部控制框架”的概念,即:在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。2013年在内部控制整体框架的基础上,提炼出内部控制五要素的17项原则和81个要点,涉及组织(或单位)的财务、业务、法务[14]。

COSO系统化,是全球通行的管理工具[15,16]。财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求扩大内控体系覆盖范围:由“覆盖单位的经济活动”扩大为“覆盖单位经济和业务活动的全范围”,要求内控体系需“规范单位内部各层级的全体人员”;要求权力制衡要求细化至岗位:单位要“分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗”,即明确要求内控的制衡机制细化至各工作岗位。2016年4月,《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》强调了内部控制对高等学校经济活动风险防范和管控的重要意义,将内部控制提升至高校治理能力和治理体系的重要组成部分。高等学校教育统计特点,决定了其必须属于高等学校内部控制管理的重要内容。

(二)高等学校教育统计的内部控制流程

根据内部控制建设要求,高等学校通过制定高等学校教育统计的制度、实施措施和执行程序,建立相应的工作机制,明确执行层面的职责和义务,规范校内统计数据的出口和平台,保证了统计工作的质量和效率。

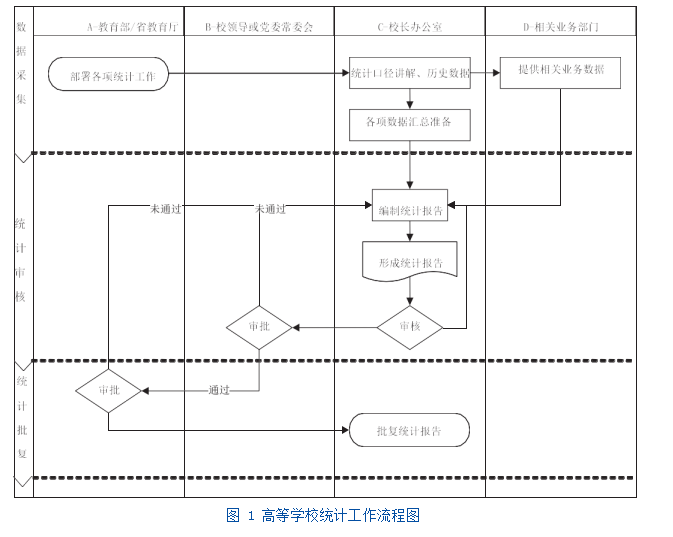

一般地,高等学校教育统计数据报送应该经过数据采集、统计审核、统计审批等三个阶段。本文以校办作为综合部门为例,具体的流程是:数据采集阶段,校长办公室收到上级教育部门的统计任务后,根据统计口径要求和统计内容,划分职责并确定数据产生部门,要求相关业务部门提供业务数据,初审并经所在部门负责人审核后,履行必要的签字手续,报送至校长办公室,校长办公室是综合汇总和数据校验的归口部门。根据统计指标、参考往年及其他数据,统一口径,并进行审核,形成统计报告,报告学校领导,有条件的最好是经过党委常委会议审议,经批准后向上级教育主管部门报送。统计工作流程见下图。

(三)高等学校教育统计的风险控制矩阵

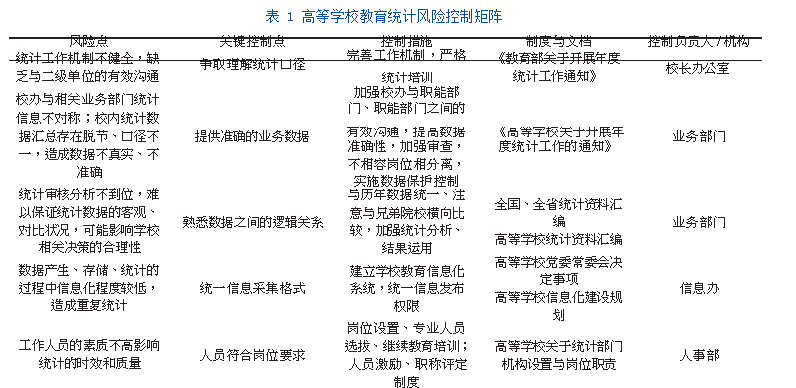

按照内部控制流程,可以更加清晰地发现高校教育统计工作中的风险点,顺着风险点就可找出风险控制的关键所在,针对关键控制点,落实到内控控制建设的重点内容上,再采取有效的控制措施,建立健全相应制度,并将制度通过信息化的方式固化下来,落实到控制的机构及其负责人,这样就形成了较为完整的高等学校教育统计的风险控制矩阵。见表1。

五 主要结论

将高等学校教育统计作为一个建设的模块,纳入高等学校内部控制建设的重要内容,有助于建立全面有效、合法合规、内容真实、数字准确无误、报送及时的学校层级教育统计管理体系。在分析高等学校教育统计主要风险点的基础上,设计了统计的内部控制流程和风险控制矩阵,不仅实现了报送的制度化,也丰富了高等学校内部控制建设的内容。

参考文献

[1]林翔编著.教育统计理论与实务[M].北京:中国科学技术出版社,2003:53-56,103-184.

[2]褚宏启,张新平.教育管理学教程[M].北京:北京师范大学出版社,2013:3-25.

[3]胡彤.加强综合统计在高校科学管理中的重要作用[J].改革与开放,2016(6):122-124.

[4]李斌.高等教育统计管理问题及对策研究[D].兰州大学硕士论文,2011:6-20.

[5]王传金,何玉海.高校教育规划管理的内涵、特征与路径[J].教育理论与实践,2016(22):15-18.

[6]赵晓冬,李兴国.对大学排名及其研究的统计检验[J].统计与决策,2016(13):47-51.

[7]张志国,薛晓娟.高等学校教育统计存在的问题及对策[J].天津职业技术师范大学学报,2016(2):63-66.

[8]杨倩晨.高校异构数据共享与交换的应用研究[J].教育现代化,2017(11):353-354.

[9]潘延召.对高职院校教育统计工作的几点思考[J].天津中德职业技术学院学报,2015(2):68-70.

[10]戴世英.教育统计在高校教学管理中应用的探究[J].沈阳工程学院学报(社会科学版),2005(4):47-49.

[11]张振助.国际教育指标及统计的比较与借鉴[J].复旦教育论坛,2009(5):50-55.

[12]李毅.我国高等教育管理运行机制模型构建[J].昆明理工大学学报(自然科学版),2016(4):117-121.

[13]杜琼.高等学校内部管理创新研究[J].教育教学论坛,2017(25):5-6.

[14]Robert R.Moeller著.秦荣生等译.2013版COSO内部控制实施指南[M].北京:电子工业出版社,2015:1-35.

[15]孙娜,李晓.国外内部控制文献综述与启示[J].财会研究,2009(5):66-68.

[16]王丹丹,陈包,刘辉,等.内部控制对会计信息质量的影响研究[J].时代金融,2017(23):236-237.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31514.html