SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:研究了在内蒙古自治区地方条件下农业电气化专业创新型人才培养体系的构建与实践,顺应了新工科背景下地方经济建设与社会发展对人才的需求。围绕培养体系的实践,构建了高水平的教育教学平台,从课程、实践教学、师资队伍、科研创新、质量保障体系等五个方面进行建设,形成了自治区级的重点建设专业、教学团队、精品课程等成果,为提高专业人才培养质量起到了积极的推动作用。

关键词:农业电气化;新工科;创新人才;培养体系

本文引用格式:李海军,等.农业电气化专业创新人才培养体系的构建与实践[J].教育现代化,2020,7(51):23-26,53.

Establishment and Practice of Innovative Talent Training System for Agricultural

Electrification Specialty

LI Hai-jun,ZHANG Yong,GE Li-juan,WU Li-bin,ZONG Zhe-ying,LIU Yu

(Mechanical and Electrical Engineering College of Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot Inner Mongolia)

Abstract:The establishment and practice of innovative talent training system for agricultural electrification specialty was studied under local conditions of Inner Mongolia Autonomous Region,which complied with the demand for talents in local economic construction and social development under the background of new engineering.A high-level education and teaching platform was established around practice of the cultivation system,including five building aspects,such as courses,practice,teachers,research innovation and quality assurance system.As a result,a significant building specialty of the autonomous region level,teaching teams and excellent courses,etc.were gained.It has played a positive role in improving the quality of professional talents training.

Key words:Agricultural electrification;New engineering;Innovative talent;Training system

一 引言

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》把提高高等教育的质量摆在更加突出的位置,把“创新人才培养模式”列为重中之重,把“培养拔尖创新人才”作为核心任务,明确了着力培养一大批拔尖创新人才的教育改革发展目标[1];李克强总理在政府工作报告中提出了“大众创业,万众创新”的国家战略[2];当前,世界范围内新一轮的科技革命和产业变革加速进行,以新技术、新业态、新产业为特点的新经济在我国蓬勃发展,而新经济的发展迫切需要新型工科人才作为支撑,国家适时提出了“新工科”教育发展理念,为中国高等教育尤其是工科专业教育的改革和发展指明了前进方向[3-5]。新工科旨在加快发展新兴工程专业,促进传统工程专业转型升级,为国家的经济建设培养创新型人才[6]。在新工科概念下,高校作为人才培养的重要基地,如何适应新形势的需要,为社会培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才,己经成为高等教育界的重要课题。地方高校应当抓住新工科建设的机遇,结合自己办学特色和地方发展的产业经济特点,积极开展专业建设为创新人才培养提供条件[7]。

内蒙古农业大学农业电气化专业1993年开始招生,是内蒙古自治区唯一具有农业工程背景的电气类专业,专业所属农业电气化与自动化学科是内蒙古自治区重点学科。进入21世纪以来,伴随着高等教育的跨越式发展,原农业电气化专业的人才培养体系,已不适应时代发展的要求,不足之处体现在:

(1)课程设置过度注重大而全,在专业课时压缩的情况下,学生缺乏专业的深入学习,专业综合性的课程重视不够,课程体系结构模糊。(2)教学方式单一,多以教为主,学生的主体地位不够突出。(3)学生创新实践环节薄弱,工程训练体系、课程实践体系明显滞后,不利于创新人才的培养。

立足内蒙古自治区的经济建设与发展现状,本专业如何培养具有创新意识、创新精神、创新能力的创新型人才已成为教育工作者的历史责任。因而,如何使农业电气化专业人才培养适应社会需求、提高学生创新意识与能力、进一步提高培养质量、构建系统的培养体系等问题亟待研究与改革。

二 农业电气化创新人才培养体系的构建与实践

课题组紧密结合内蒙古自治区经济发展及人才需求的变化,以“厚基础、突实践、强创新”为主线,依托学科优势,将农业电气化专业人才培养目标定位于培养德、智、体、美全面发展,具备能够从事与电气工程有关的规划设计、设备制造、厂网建设、系统调试、信息处理、系统运行、保护控制、状态监测、维护检修、环境保护、经济管理、农业工程设施的电气设计等领域工作,具有一定的科学研究、技术开发与组织管理能力的复合应用型工程技术人才。以此构建了新的农业电气化创新型人才培养体系,并进行了研究与实践。

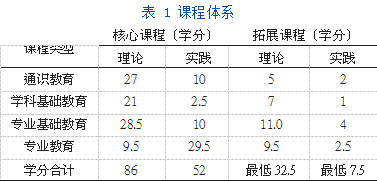

(一)构建创新人才培养课程体系

围绕培养创新型高素质人才的目标,修订了农业电气化专业人才培养方案,构建了“通识教育基础+学科教育基础+专业教育基础+专业教育”四位一体的课程体系,每一类课程又分为核心与拓展两个方面,相应学分配置等如表1所示。体系强化了工科数学、计算机语言等学科基础课程,进一步强化专业基础和专业课,削枝强干,消减和弱化了弱电类课程,加强了电路、电机学、单片机原理等专业基础课和电气工程基础、电力拖动控制系统、电气控制技术等专业课的学时及内容投入。新体系为学生的自主学习、个性化培养提供了空间。新体系注重对学生工程素养的培养,从基础到专业课全程设计了实习、课程设计和综合性设计等实践教学环节,将学生自主实践引入到培养计划内,培养学生的实践能力和创新能力。

(二)加强课程建设和教学团队建设

课程建设与教学团队建设是落实创新人才培养体系的重要组成部分,课题组以此为抓手推动教学内容、教学方法和人才培养模式的改革创新,为培养高素质创新型人才、提高教育教学质量创造条件。课题组按照专业知识点以及课程属性进行了课程群和教学团队的组建,具体如表2所示。

在多年的研究与实践中形成了“以课程建团队、以团队强课程、团队课程共促教学”的良性循环机制。从教学资源与教材建设、教学方法改革等方面在不同课程群中打造精品课程,以此辐射其他课程建设,进而构建优秀教学团队,形成教学合力,推进专业整体发展。团队教师贯彻启发创新思维的原则,根据不同课程教学目标与内容特点在教学中推行启发式、研究式、讨论式、案例式、项目式等教学方法,精心设计教学过程,采用课堂讨论、专题研讨和案例分析等多种形式,突出以学生为中心的理念,充分开发学生的创造潜能。如电气控制技术课程,针对继电器控制技术与可编程控制器技术两大教学内容,有效开展了项目式教学。通过合理设计教学项目,提高了课程创新性、高阶性和挑战度。项目设计注重了局部与整体的关系、课内与课外的关系,在情境创设、具体内容、活动过程、结果要求等方面进行构建。根据课程教学总目标,设计了单元项目和综合性的项目。利用时间短、任务量少、难度低的单元项目调动学生兴趣和主观能动性,进而逐步深入、不断提高,为目标多、任务重、难度高的综合性项目积累条件。在整个项目教学过程中,教师以项目成果作为驱动,激发学生的学习动机,引导学生进行项目实施,达到理论研究设计和实践动手操作于一体的教学目的[8]。通过综合性项目培养和提升了学生独立分析工程问题意识、科学研究意识、创新实践意识、团队合作的意识和能力。电气控制技术课程的教学实践又关联了电力拖动与控制系统、变频技术等课程,互相促动,形成了较系统的创新教育课程群与相应的教学团队,充分发挥了育人功能。

(三)构建实践教学体系

进一步强化实践环节,凸显学生学习的主体地位,打破原有实践培养模式的困境,着力解决了两方面的问题。

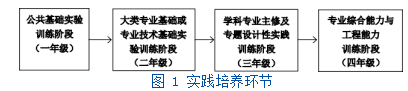

(1)设计了全程化实践教学方案

根据专业培养目标定位,将实践教育环节设计为四年不断线,逐次递进提高学生的工程实践能力,如图1所示。

各阶段均有课程实验教学和集中性实践教学,实践教学环节从公共基础到综合性专业训练自成体系,从基础到专业,从单一实验到综合实践环节,分模块、成系统地培养学生的实践能力,使学生从进校开始就接受由易到难、由简到繁、由浅入深的实践训练。

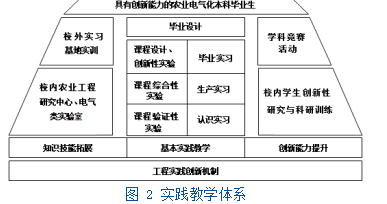

(2)创新工程实践机制

以提高学生创新思维和实践能力为目标,构建“以基本实践教学为主体、知识技能拓展和创新能力提升为两翼”的工程实践创新机制。该机制一体两翼、各有侧重、互动互补,形成实验与实训相结合、校内与校外相结合、教学与科研相结合、面向工程应用的多层次实践教学体系,如图2所示。

本体系旨在培养具有创新能力的人才。主体结构包括课程实验、课程设计、实习和毕业设计等环节,分四个层次:第一层次以验证性实验和认识实习为主;第二层次以综合型、选择型实验和生产实习为主;第三层次以课程设计、创新性实验和毕业实习为主;第四层次为毕业设计,培养具有创新能力的人才。在完善基本实践教学主体的同时,加强两翼的建设,并充分发挥其作用,实现从基本动手能力到设计能力,从实践能力到科研能力,从研究能力到创新意识的层次化、灵活化、贯通化的能力培养。

(3)产学研合作校企协同育人

打造基于产教融合的校企联合培养模式,将学校理论学习与企业生产实践相结合,实现高校与企业资源、信息的共享与合作双赢、优势互补,已成为普通本科教学提高专业人才培养质量的一种重要形式[9]。农业电气化专业结合了自治区电力行业对人才需求标准,通过企业调研、反馈、分析,明确了本专业毕业生所需的就业能力和素质要求,对专业实践(实验、实习、设计)进行了教学改革研究。充分利用合作企业的资源优势,从企业获取实验实践元件与设备、工程生产案例等材料,与合作企业共建实验室、获赠软见与硬件资源,对专业实践教学的环境与条件进行了改善和优化。

(四)创建科研与教研创新平台

(1)创造条件,吸引和指导学生参与教师科研项目和创新项目。随着我校农业电气化专业的快速发展,教师承担的各类科研项目层次越来越高,同时横向课题数量越来越多,科研条件得到了极大改善,同时也在资金、场地、设备等方面为学生参与教师的科研项目提供了强有力的保障,为学生进入实验室参与教师科研课题、提高科研创新能力创造了有利条件。课题组积极指导学生开展学校的科技创新项目和学院的师生科技创新项目研究,极大地锻炼了学生的创新意识与思维能力。

(2)师生共建,自制实验设备。通过进行学校与学院的实验设备与仪器自制、师生科技创新、实验室建设与改革等项目实施,将学生参与其中,引导学生树立真确的科学观念,培养学生积极向上的科学创新精神,使学生从发现工程实际问题入手,在讨论分析、动手实践等解决问题过程中挖掘创新潜质,体验知行合一、提高综合素养。自制设备从两个层次进行,一是根据相关课程的实验要求和学校的实际情况自制电路实验箱、PLC实验箱等常规实验装置,二是借助专业的科研优势,着力建设综合型、研究型专业实验教学平台。将科研成果引入教学,研制多套适合对学生进行系统设计能力培养的高水平实验系统。例如,自制包括集散控制实验系统、开放式伺服运动控制及多自由度机械手臂实验装置在内的控制技术综合实验教学系统,用于电机及其控制综合实验实训的开放式电气控制装置,开展继电保护综合实验的基于PLC的10kV输电线路继电保护实验装置等等。自制装置结合了教师的科研实践与学校教学实际,不仅反映了专业技术的发展前沿,同时兼顾了自身教学需求。自制设备具有开放性的特点,学生可以对其进行二次开发,完成综合设计型实验实训项目,成为课程设计、毕业设计等实践教学的优质平台,为提高实践教学质量发挥了积极的作用。

(3)广泛开展课外科技学术活动,搭建学科竞赛平台,进一步激发学生的创新能力。工科专业的学科竞赛是为了鼓励和吸引学生将理论知识和实践能力相结合、激发学生的求知欲望和学习兴趣而建立起来的专业性赛项活动,通过学科竞赛可以为学生创新能力的培养提供有效途径和着力点[10]。农业电气化专业建立了学生科技创新实验室,成立了“内蒙古农业大学机器人协会”、飞思卡尔智能汽车等兴趣小组;支持学生在课余时间利用现有实验条件进行科技创新;组织学生参“加挑战”杯大学生课外学术科技作品竞赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、中国机器人大赛等各级各类学科竞赛活动和不同层次的课外科技活动;同时也根据企业对岗位技能要求,在校内举办了PLC技能大赛等具有自身课程特点的活动,形成了“以学促赛、以赛促学、赛教结合”的模式。在组织学生参赛的过程中,不仅仅局限于本专业的学生,还广泛吸收其他专业的学生。注重了本专业学生与其他专业学生之间的沟通与交流,取长补短、互相促进、共同提高。这种模式也带动了学校其他学院和专业对学科竞赛的关注与参与,形成了非常活跃面向大学生的群众性科技创新活动氛围。学科竞赛为学生的个性化培养提供了广阔的空间,密切了第一、第二课堂协同育人关系,突出了学生主体地位,倡导了自主学习,学生开阔了视野,形成优势,提高教学质量,提高了学生创新实践能力和综合素质[11]。

(五)师资队伍建设

树立了“队伍建设服务人才培养、人才培养促进队伍建设”的思想,建立有利于优秀人才成长和施展才华的运行机制,在人数、年龄、职称、学历、学缘等方面改善和优化师资队伍结构。定期、有计划地鼓励教师继续深造,读研、读博、出国访学或专业培训;开展课堂教学技能比赛,通过相互观摩、评议,研讨教学内容、实验方法,取长补短,提高专业教学水平。通过积极申报科研课题或参与校企合作工程项目,在实践中锻炼教师队伍。组织专业带头人、骨干教师通过与企业和校内生产性教学工厂合作,以研发课题的方式进行研究性学习,从而提高教师的科研和创新能力。在不断加强教师业务技能提升同时,提高创新人才培养的意识,提高开展创新人才教育的积极性和主动性。

(六)质量保障体系建设

建设以突出学生创新意识培养和创新教育作为课程建设、教学过程组织实施、教学质量评价体系重要评价内容的质量保障体系。实施教学过程监控和信息跟踪,规范创新教育教学工作流程。制定激励学生创新意识、体现创新素质与能力的多元化考核评价指标,将教师评价和学生的评价相结合,突出学生的自我评价与学生间的评价;将过程评价与终结评价相结合、基础理论考核评价与综合素质评价相结合,不断反馈创新教育效果,形成与时俱进、不断发展完善的质量保障体系。评价注重细化过程管理与考核,全面、客观地反映学生学习状态和教师教学状态,引导学生自主学习、勤于探索,激励教师敢于创新、实践育人。如在进行电子技术、电气控制技术等课程设计考核评价时,根据设计表现、实践操作、答辩、说明书撰写等环节综合评定成绩,考核既关注团队合作又突出学生个性特点。在电路原理设计、实物制作、电气控制柜的安装与调试、控制程序的编写与调试、答辩汇报等明确提出安全要求、工艺要求、成本要求、环境要求等,让学生关注细节、精益求精、脚踏实地,培养和提高职业素养与实践技能。

三实践效果

在“厚基础、突实践、强创新”的主旨教育思路下,通过课程建设、教学团队建设、师资队伍建设、科研与教研相结合的实践,构建了以课堂教学创新系统为核心,以工程实践创新机制为重点,以优质教育教学平台为基础的创新型人才培养体系,取得了专业建设较丰硕的成果。农业电气化专业获批为自治区品牌专业与重点建设专业,电工电子系列课程教学团队、电力电子与控制技术系列课程教学团队获批自治区教学团队,电工技术、电气控制技术、电路获批为自治区精品课程,电力系统继电保护、电力电子技术等7门课程获批内蒙古农业大学精品课程;机电一体化为内蒙古农业大学首批示范课程。主讲教师获自治区教坛新秀、学校教学名师与教坛新秀等荣誉称号,多人次获学校指导大学生创新创业突出贡献奖和贡献奖;学生参加各级各类学科竞赛活动获得多项优异的成绩,毕业生在工作岗位业务技能得到用人单位的认可。专业建设模式以及改革实践过程中取得教学成果,如电工技术、电路、电子技术、机电一体化技术、电气控制技术等课程的教学素材、实验实训平台等,在电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程等专业的教学中得到了推广,起到了积极的引领与示范作用,为新工科创新人才培养质量提升提供了有力的支撑。

参考文献

[1]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年),2010年6月。

[2]2015年国务院政府工作报告,2015年3月。

[3]姜晓坤,朱泓,李志义.新工科人才培养新模式[J].高教发展与评估,2018,34(02):17-24+103.

[4]赵继,谢寅波.新工科建设与工程教育创新[J].高等工程教育研究,2017(05):13-17+41.

[5]王俊,陈文波,蒲勇,等“新工科”背景下非电类工科专业《电工电子实训》课程教学改革探索 [J]. 科技视界 ,2017(22):25+24.

[6]徐光辉,权轶,付波,等.新工科与专业认证背景下自动化专业建设探索[J].教育现代化,2019,6(25):84-85.

[7]张敏,王洪林.新工科背景下地方高校创新创业人才培养的研究[J].教育现代化,2019,6(10):28-30.

[8]张贝贝.项目教学法在大学教学中的应用研究—基于过程哲学的理论视角[D].华中师范大学,2019.

[9]陈小兰,罗文,刘升学,等.新工科背景下产学研合作提质升级研究[J].教育现代化,2019,6(21):1-2.

[10]谢哲东,郭洪宇.新工科背景下以学科竞赛为导向的农业院校工科学生创新实践能力培养的研究[J].农业与技术,2018,38(23):166-168.

[11]蒋传健,王宁.依托学科竞赛培养工科应用型人才的实践创新能力探析 [J]. 黑龙江工业学院学报 ( 综合版 ),2018,18(07):19-22.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31508.html