SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:分解思维在问题解决过程中发挥着重要作用。文章首先对我国中小学计算思维现状进行分析,发现我国中小学生知识迁移解决实际问题能力普遍较弱,遇到问题时普遍缺乏分解意识。所以本研究旨在培育学生的分解意识,让学生在遇到问题时学会思考,学会分解,形成分解习惯。基于此,文章提出了面向分解思维培育的策略图,具体包括:任务/问题、学生明确任务、小组讨论判断、问题分解、思维导图、反思六个部分。最后,文章以学生分解思维的培育为目标,以scratch游戏拍苍蝇为主题进行了课堂实例设计并进行探究实践。

关键词:分解思维;计算思维;策略图;scratch游戏设计

本文引用格式:潘磊,等.基于计算思维中分解思维培养的策略探究[J].教育现代化,2020,7(45):162-165.

一 引言

计算思维是人类经济和社会发展的一种基本思维方式,是指个体运用计算机科学领域的思想方法,在形成问题解决方案的过程中产生的一系列思维活动[1]。计算思维已经成为继“3R”——阅读、写作、算术等能力之后的“4thR”能力,是所有人都应该学习并掌握的一种解决问题的思维方式[2]。

研究发现,四岁左右的儿童已经具备理解基本的计算机编程概念的认知水平,由此,教育界开始培养儿童的计算思维能力[3]。国外研究多在K12阶段通过引入计算工具,采用游戏化和情景化教学方式,在活动中融入计算思维思想来辅助学生的知识学习和问题解决,从而达到培养学生计算思维的目的[4]。在诸多提升计算思维的手段中,编程教育以其特有的逻辑思维和创新能力培养的潜能被国际教育界广泛研究。我国研究者随之也逐步重视基于编程教育对计算思维的能力培养,开展编程教育成为培养学生计算思维的重要手段[5]。

根据Selby等人于2013年提出的标准,问题分解思维作为计算思维的重要组成部分[6],并且在Yuriev等设计开发的Goldilocks Help问题解决工作流的第一阶段——理解问题[7]中明确提出分解问题思维对于解决问题的重要性。但是目前尚未发现只针对计算思维中问题分解思维的研究,因此本研究旨在以scratch游戏为载体,设计指向计算思维中分解问题思维培养的策略图,并且以拍苍蝇游戏为主题进行了案例设计。

二 我国中小学生计算思维现状

研究表明,我国中小学生解决实际问题能力普遍较弱[8],遇到复杂问题时缺乏分解意识。受到传统教育观念和考试进阶等因素的影响,我国中小学普遍存在重知识学习而轻高阶思维培养的教育取向。在信息技术课程领域,由于多年来我国计算机科学在基础教育课程中的呈现核心内容并不稳定,或偏向于程序设计语言,或偏向于技术工具应用,绝大部分中小学生对计算的理解还停留在数值计算和工具操作层面,忽视了技术背后的概念原理和方法,亦难以形成基于这种理解的计算思维方式[9]。通过中外对比,我国学生普遍被认为基础扎实,勤奋刻苦,学习能力——特别在教学、统计等学科领域超乎寻常,在国际大赛中屡屡摘取桂冠;但是中国科学家在国际学术舞台的整体地位却不高,至今也只有一位本土科学家获得诺贝尔科学奖;美国基础教育世界公认竞争力不强,但是美国科学家的创新成果层出不穷。一个“水平很低”的基础教育却支撑出一个水平最高的高等教育体系?这一问题引起越来越多国内研究者的关注和反思,相较于传统教育的知识传播,现在越来越多的研究者更关注学生“5C”能力的培养。

基于上述分析,目前,越来越多的研究以学生计算思维的培养为视角,关注的重点为构建能够有效培养计算思维的教学模式[10]。由于不同年龄段学生的认知能力不同,信息技术教育的能力培养和内容标准也应有所区别。小学阶段适合以数字化工具应用为主要目标,学习简单的信息技术知识,培养信息意识[9]。

基于这一点,本研究主要研究对象定位为五年级学生,由于此阶段的学生认知水平还比较低,但却处于意识形成的关键阶段,所以考虑到学生的认知负荷问题,本研究针对的是计算思维中的分解问题部分。

三 计算思维的定义和特征

(一)计算思维的定义

2006年,卡内基梅隆大学周以真教授明确提出计算思维的概念,“计算思维是一种运用计算机科学基本概念求解问题,设计系统和理解人类行为的方式,涵盖了计算机科学领域广度的一系列思维工具”[2]。2010年,她再次补充定义计算思维是一种解决问题的思维过程,能够清晰抽象地将问题和解决方案用信息处理代理(机器或人)所能有效执行的方式表述出来[11]。

(二)计算思维的特征[9]

(1)采用分解的方法形式化复杂问题,形成更加高效可执行的解决方案。

(2)运用计算机科学基本概念与工具方法判断、分析、综合各种信息资源,强调个体与信息系统的交互思考过程。

(3)是一种独特的问题解决能力组合,融合设计、算法、批判、分析等多种思维工具,综合运用可以形成系统化的问题解决方案。

从计算思维的特征以及谷歌计算思维四步骤:分解问题、模式识别、抽象化、算法解决中可以看到分解问题作为计算思维的基础环节,在明确和分析问题过程中起着至关重要的作用,是否具备分解意识与解决问题效率有着密切联系。

四 指向计算思维中分解问题思维培养的策略图设计

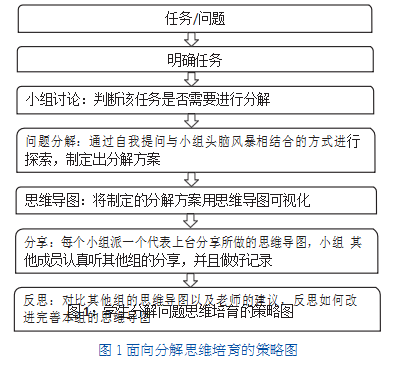

研究指出,不同学段学生的认知能力不同,所以计算思维培养的侧重点也因学段而异,小学阶段的学生认知水平较低,但却是意识形成的关键期[9]。所以此策略图旨在增强学生的问题分解意识,促使此阶段学生养成遇到问题时学会思考、学会分解这样一种习惯,同时也希望能从一定程度上发展学生的分解问题能力。该策略图由任务/问题、学生明确任务、小组讨论、问题分解、思维导图、分享、反思校正几部分组成。

任务/问题既可以指教师课堂中布置的任务也可以指学生自己在日常生活学习中遇到的问题,既包括良构问题,也包括劣构问题。学生应该明确任务/问题,这一环节目的在于确保学生明确任务所要达到的预期目标。

在明确任务/问题之后,小组成员间进行讨论,主要目的在于判断该任务是否需要进行分解,判断的依据在于识别该任务是属于简单型还是复杂型。这里所指的简单型是指只需要一步或两步就能完成的任务,复合型则是指需要多个步骤或多人一起才能完成的任务[12]。

如果该任务属于复杂型任务则进入正式分解环节,这一环节分为两部分:第一部分为每个学生按照自己的理解对任务进行拆分,并且用思维导图工具将分解思维进行可视化。思维导图可以帮助学生梳理任务脉络,校正认识偏差,纠正思维轨迹,并增强大脑激活程度,应当成为学生的一种学习工具[13]。第二部分为小组头脑风暴,此时小组成员之间相互交流,思维相互碰撞,最后统一意见。

接下来是各组分享展示环节,每个小组分别派一个代表上台分享本组的思维导图,小组其他成员则负责认真倾听并记录老师的反馈意见和其他组的成果展示;最后则是根据老师的反馈意见以及对比其他组的异同,对本组的思维导图进行内省并进一步完善。

五面向分解问题思维培育的教学设计及案例

(一)面向分解问题思维培育的教学设计

1.面向分解问题思维培育的教学设计原则

①设计理念:现代教育理念强调以学生为中心,强调学生的学习体验,小学五年级的学生认知水平普遍较低,但却是意识培育的关键期,并且认知风格多以场依存性为主,所以教设内容选择计算思维中最为基础的分解问题部分,主要通过学生间的小组协作探究来增强学习体验感。

②学生层面:活动中学生既作为独立的个体进行单独思考,又作为小组头脑风暴中的一员,在组内开展协同交流,实现学生之间的协作学习,在参与讨论、质疑中获得深刻的学习体验。

③教师层面:教师在此过程中主要是作为课堂的监督者和组织者,进行合理分组并布置相关任务,组织引导学生进行讨论,在学生遇到问题时积极参与学生一起及时解决问题以降低学生的挫败感,观察并记录学生活动过程中的表现以实现对学生进行更好的过程性评价。

2.面向分解问题思维培育的设计流程

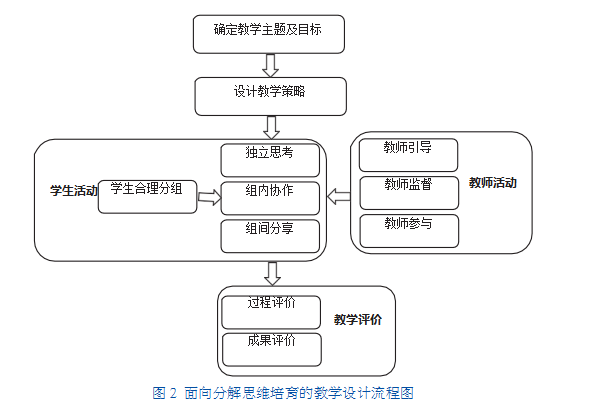

针对分解问题五年级学生认知水平和学习风格特点,在遵循教学设计理念的前提下,本研究将培育学生的分解意识和能力作为课堂教学的出发点,从教学评价、学生课堂活动、教师教学活动的角度制定面向分解问题思维培育的教学设计流程,如图2所示。

面向分解问题思维培育的教学设计流程解释如下:①教学策略采用前面所设计的分解问题思维培养策略图。②学生课堂活动主要由学生独立思考、组内协作、组间交流共享三部分组成。明确任务之后,学生进行独立思考,基于自身理解尝试画出思维导图;接下来小组成员之间进行交流讨论,相互对比,然后形成一致意见;最后是每组代表上台展示,进行组间分享。③教师在课堂上主要是作为引导者、监督者和参与者。引导学生进行思考讨论,提高课堂的掌控和监控力度,防止课堂失控偏离教学目标,在学生遇到问题时要积极参与,加入学生一起解决问题以降低学生的受挫感。④教学评价包括过程评价和最终成果评价两部分,活动过程中老师通过观察学生的积极性与参与度来对学生的课堂表现进行过程性评价,成果评价主要是依据学生独立思考后画的思维导图以及小组最终的思维导图来进行衡量。

(二)面向分解问题思维培育的教学设计案例

1.确定教学主题及目标

教学主题为上课活动中所要设计的拍苍蝇scratch游戏,以scratch游戏作为载体。诸多研究表明,scratch工具在降低学生认知负荷、提升学习兴趣以及提高编程思维等方面具有明显的优势,更适合小学生的认知水平[10]。教学目标主要是培育学生分解问题意识,促使学生形成良好的分解习惯。

2.教学策略

①游戏化教学(线下“不插电”游戏+线上操练)游戏化教学是桑新民先生提出的一种学习方法,指的是在进行教学设计时,以游戏化观念为引导,依据学生的心理特征对培养目标、评价手段等方面引入游戏元素,得出适宜的教学策略[14]。以游戏作为分解问题思维培育的载体,能够较好地激发学生的积极性和参与度从而活跃课堂气氛。游戏活动分为两部分:一部分为学生通过线下“不插电”游戏以角色扮演方式亲身体验游戏的分解,另一部分为学生运用scratch工具分解教师提供的代码块。由于教学目标主要针对的是学生分解思维的培育,所以代码实现环节由分解教师提前编制好的代码块这一活动取代。

②支架式教学搭“脚手架”:教师根据学生的“最近发展区”将教学任务进行分解。进入情境:教师引导学生进入任务的起点。独立探索:学生首先应该明确教师布置的任务,然后进行独立思考,并且尝试基于个人理解画出思维导图。合作学习:主要是让学生以小组形式共同参与任务,分为本组之间合作和组间合作,组内合作可以通过头脑风暴来集思广益,思维碰撞,并且能力强的学生能够帮助能力较弱的组员学习,从而培养学生的团队合作意识。组间则通过上台汇报来共享学习。效果评价:主要分为过程性评价和作品成果评价两部分。

3.教学过程

①课堂导入

教师对学生进行合理分组,组织学生以小组为单位进行线下“拍苍蝇”游戏,游戏结束后教师提问学生:大家在玩游戏的时候注意到这个游戏有几个角色?最后向学生介绍本堂课的任务:第一环节为对拍苍蝇这个游戏进行分解,用思维导图可视化分解结果,第二环节为对老师提供的代码块进行拆解并拼装,最终实现游戏效果。

活动规则:每位同学根据老师要求明确任务后先进行独立思考,然后再进行小组讨论,成果以思维导图工具可视化呈现。

②独立思考,探索任务

学生层面:每个学生进行独立思考,尝试基于自己的理解探索分解方案,并且将分解方案用思维导图表示。

教师层面:教师观察并记录学生的表现。

③组内探究,协作学习

学生层面:在组内开展合作与探究,小组各成员之间相互比较绘制的思维导图,然后就不同点进行讨论,通过集思广益,确定最终的分解方案,并以思维导图表示。

教师层面:观察并记录每组学生的表现,在学生讨论过程中进行监督把控,防止失控偏离教学目标,积极参与学生讨论,即时解答学生提出的问题。

④组间分享,反思改进

学生层面:每组选一个代表上台展示分解方案,小组其他学生认真倾听并记录其他组的分享内容。根据其他组的分享以及老师的点评,对本组的思维导图进行完善改进。

教师层面:组织学生有序上台展示,控制整个课堂学生的讲解节奏,对每个组的展示进行点评。

⑤教学评价

学生层面:小组互评,包括组内分工、参与度、积极主动性、个人收获等方面,组间互评,主要是对每个组的最终成果进行评价。

教师层面:教师主要从活动过程和成果两方面对学生进行评价,活动过程评价主要依据的是教师对学生的观察和记录,成果评价主要依据的是学生个人绘制和小组共同绘制的思维导图以及学生最后对所提供的代码块进行拆解拼装之后是否能实现游戏效果。

(三)教学效果分析

在“拍苍蝇scratch游戏设计”课程实施途径中,学生的分解问题意识、学习兴趣和动机、合作交流能力等三个方面不同程度地在真实的教学环境中得到了实践。本次活动包括线下拍苍蝇游戏、对拍苍蝇游戏进行分解并用思维导图可视化、对教师提供的代码块进行拆分拼装三个环节,先后三次对学生分解意识和能力进行培育。以游戏为载体,以学生熟悉的日常为主题,能够激发学生的学习兴趣,提升学生学习内驱力。学生在小组内开展比较式、合作式学习,锻炼了合作交流表达能力,在反思环节中锻炼了自我评价能力。

参考文献

[1]WING J M.Computational thinking[J].Communications of the ACM,2006,49(3):33-35.

[2]Wing J M.Computational thinking[J].Communications of the ACM,2006,(3):33-36.

[3]Bers M U,Ponte I,Juelich C,et al.Teachers as designers:Integrating robotics in early childhood education[J].Information Technology in Childhood Education Annual,2002,(1):123-145.

[4]范文翔,张一春,李艺.国内外计算思维研究与发展综述[J].远程教育杂志,2018(2):3-15.

[5]ORR G.Computational thinking through programming and algorithmic art[C]//International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques,New York:ACM,2009.

[6]曹培杰,余胜泉.数字原住民的提出、研究现状及未来发展[J].电化教育研究,2012,(4):21-27.

[7]樊雅琴,黄若琳,崔迎,等.STEM教育背景下学生问题解决能力的培养[J].现代教育技术,2019(1):114-119.

[8]蒋志辉,赵呈领,周凤伶,等.STEM教育背景下中小学生学习力培养策略研究[J].中国电化教育,2017,(2):30-37.

[9]任友群,隋丰蔚,李峰.数字土著何以成为可能?[J].中国电化教育,2016(1):2-8.

[10]傅骞,解博超,郑娅峰.基于图形化工具的编程教学促进初中生计算思维发展的实证研究[J].电化教育研究,2019(4):122-128.

[11]Jeannette M.Wing.Computational Thinking:What and why?[DB/OL].2011-11-17.

[12]任晓堂.任务的定义和类型[J].中小学外语教学,2004(6):1-6.

[13]权国龙,董楠,陈金艳,等.基于思维导图的情感效用阅读实证研究[J].中国电化教育,2019(3):55-63.

[14]龚海彬.教育游戏在小学生数学形象思维培养中的应用研究[D].湖南师范大学,2016.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31396.html