SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:通识教育选修课程是实现学科交叉,科学和人文交融的跨学科基础教育体系,是实施素质教育的有效手段。但通过调查发现目前高校通识教育选修课建设中存在数量不足、质量参差不齐、效果差强人意等问题,通过对通识教育选修课程改革与大学生综合素质提升内在关联性探讨,从综合能力提升维度提出对通识类选修课程进行从内容创新、形式创新、平台创新的相关对策与路径。

关键词:素质;大学生;通识教育课程;教学改革

本文引用格式:李燕冰.基于综合素质提升维度的通识教育选修课程教学改革研究[J].教育现代化,2020,7(45):67-74.

Research on the Teaching Reform of General Education Elective Course Based on the Dimension of Comprehensive Quality Improvement

LI Yan-bing

(Guangzhou University,Guangzhou Guangdong)

Abstract:General education elective course is an interdisciplinary basic education system that realizes interdisciplinary,scientific and humanistic integration,and an effective means to implement quality education.However,through the investigation,it is found that there are some problems in the construction of general education elective courses in colleges and universities,such as insufficient quantity,uneven quality and unsatisfactory effect.Through the discussion of the internal relationship between the reform of general education elective courses and the improvement of the comprehensive quality of college students,from the perspective of the improvement of comprehensive ability,it is proposed to carry out the correlation of content innovation,form innovation and platform innovation for general education elective courses Policy and path.

Key words:Quality;College students;General education curriculum;Teaching reform

一 引言

通识教育选修课程是实现学科交叉,科学和人文交融的跨学科基础教育体系,是实施素质教育的有效手段。不仅有利于学校从教学观念、课程设置、教学内容和方法等多方面推动整个教学改革,还有利于学生完善知识结构,扩大知识面,发展兴趣和个性,挖掘自身潜能,陶冶高尚情操,激发创新能力有重要帮助,对于当代大学生适应经济时代的需要,提高自身综合素质具有重大意义。

二 通识教育选修课程改革与大学生综合素质提升内在关联性

(一)相互联系,互为基础

通识教育选修课程与大学生综合素质相互联系,通识教育选修课程是提升大学生综合素质的途径之一,从课程内容来看,丰富的通识教育选修课程涵盖了学生各种素质的培养。公共艺术类方面,大部分高校设置了教育部所提倡的八大艺术类课程,即《音乐鉴赏》《舞蹈鉴赏》《美术鉴赏》《影视鉴赏》《戏曲鉴赏》《戏剧鉴赏》《书法鉴赏》《艺术导论》等,着重培养学生的艺术情操;《演讲与口才》、《职业形象塑造》等课程,培养学生如何交际、与人沟通和职场礼仪等;《中华诗词之美》、《中国传统文化》等课程,让学生充分了解中国传统文化,感受中国古典诗词之美;英语类选修课程,着重培养学生英语学习能力的培养,弥补了必修课程带来的不足。这些课程的开设,是必修课的有力的补充,培养了学生的综合素质,提升了学生的情商,更好地适应社会对多元化综合人才的需求。同时,社会对大学生综合素质的需求也是持续推动高校通识教育选修课程不断发展的动力基础。

(二)相互促进,互推发展

高校通识教育选修课程是高校面向本校全体学生开设的,以人文社科类、自然科学类、艺术类以及创新综合实践类为主要内容的综合素质教育的通识课程。

开设课程的目的在于适应市场经济发展的需要,拓展学生的知识面,促进学生个性发展,提升综合素质,培养复合型人才。高校通识教育选修课程在大学生综合素质提高中发挥着重要的作用。通识教育选修课程的自主选课,不仅有助于学生构建合理的知识体系,而且有助于学生综合素质的提高,同时高校通识教育选修课程的现代化教学手段和方法也有助于推动学生创新思维、创新能力的培养和提升。同时,学生的多元素质发展的需求,也将推动高校通识教育选修课程内容的丰富与授课形式的不断创新发展,特别对高校通识教育选修课程教学改革与师资力量的水平发展[1,2]。

(三)相互反馈,以评促改

目前高校的本科审核评估中涵盖了通识教育选修课程的评估内容,对通识教育选修课程体系设置、通识选修课程数量、与学校人才培养目标相关度均需进行评估。除了传统通识教育选修课程设置外,目前更注重基于互联网+的通识教育选修课程开设(特别是网上精品通识教育选修课程和慕课),同时考查通识教育选修课程任课老师在教学过程中所采用讨论探究式和互联网互动式方法的使用情况。所以这些评估反馈均是审核各高校通识教育选修课程对学生综合素质提升促进效果和各高校人才培养目标的达成度,同时也强有力地监督与促进高校通识教育选修课程的进一步改革。为提高通识教育选修课程质量,把选修课纳入教学评价机制,对教学质量、教学效果进行有效评估,对教学质量高,深受学生欢迎的课,学校将给予奖励与教学成果的推广;对教学质量差,对学生要求不严,不受学生欢迎的课应督促改进或者停止开课处理。

三 高校通识教育选修课建设中存在的主要问题

为了了解目前通识教育选修课程建设情况,我们对已选修了通识教育选修课程的大学生以随机抽样方式进行了问卷调查,共发放问卷1000份,回收的有效问卷1000份,回收率为100%。性别方面,男生481人,占样本的48.1%;女生519人,占样本的51.9%。学生所在年级方面,大一120人,占样本的12%;大二341人,占样本34.1%;大三363人,占样本36.3%;大四176人,占样本的17.6%;学生的专业类别方面,文科246人,占样本24.6%;理科241人,占样本24.1%;工科247人,占样本24.7%;经管类165人,占样本16.5%;体育、艺术类101人,占样本10.1%。问卷调查的设置分为“基本情况”和“调查问卷内容”两个部分,共设25项,主要围绕对通识教育选修课程的认知度、满意度、认同度三个方面,涉及通识教育的作用、教学方式、考核方式、课程内容等具体问题。

通过调查发现,目前在通识教育选修课程的实践中,部分教师、学生在对通识教育选修课程的认知上存在偏差,将通识教育的内涵简单化。在通识教育选修课程设置上,出现生活化、娱乐化的趋向,课程知识承载度不够,专业教育与通识内涵整合度不够,综合素质提升理念在课程设计和实施过程中缺失。据本次调查的数据显示,45.3%的学生认为目前学校开设的选修课程的数量与质量不能满足学生的实际需求,62.6%的学生认为学校目前的通识课程需要改革,这说明了通识教育选修课程还存在不足之处。

(一)课程设置与学生提升综合素质需求之间的差距

(1)课程的种类不够丰富。在本次关于“学校目前通识教育课程最大的不足”的调查中,有18.5%的学生认为课程种类不够丰富,而该比例正是本题最高的。通识选修课程目的是为了拓宽学生的视野,提升综合素质,实现全面发展。但目前,学校通识选修课程开设数量不少,但范围太窄,涉及的面不够宽广,跨学科、交叉学科、实践类的课程比较少。在国家提倡“大众创业,万众创新”的今天,对于创新创业等实践课程是否有必要列入选修课程这一问题,48.2%的受访学生比较认同,29.1%的受访学生持一般态度,22.7%的学生比较不认同。可见,创新创业课程与通识教育的结合还是存在争议的。学生是课程学习的主体,但热门课程很难选上,部分课程流于形式,新课程又供给不足,这就使学生的可选择性不大。

(2)课程内容滞后,对综合素质提升作用不明显。教学目标要依靠课程内容来实现,在知识经济高速发展的今天,人才培养的滞后性和知识更新速度加快的矛盾日益体现,课程内容的基础性、综合性和先进性承载着调和这一矛盾的重担。但是,部分通识教育选修课程内容滞后于学科的发展,滞后于社会的发展,滞后于学生个体的发展。课程内容缺乏前瞻性,与学生的现实需求存在一定偏差。根据本次调查数据,如图3所示,46%的学生认为从通识课程中的收获一般;如图1所示,12.1%的学生认为目前的通识教育选修课对个人综合素质和能力提高不大。通识教育选修课程对综合素质提高不大,学生的收获感不高,是目前通识教育亟待解决的难题。

在课程设置中,人文社科类课程与自然科学类的课程比例、与课程建设配套的硬件设备问题也有待解决。本次调查中,当被问及“您对下列通识类课程最感兴趣的是”,多达69.8%的学生对人文社科类的通识课程感兴趣,而只有18%的学生选择自然科学类,12.2%的学生选择创新创业类。一方面反映了学生更加喜爱人文社科类课程,另一方面也反映了学生对自然科学和创新创业的通识课程不够重视,自然科学和创新创业课程的魅力有待提升。此外,如图4所示,18.2%的学生认为学校目前同时教育课程最大的不足是“选课速度”,这反映了选课系统的访问速度慢甚至系统崩溃是困扰许多同学的一大问题,如何优化数据库及应用服务器等配套设备的问题有待解决。

(二)数量不足,质量参差不齐

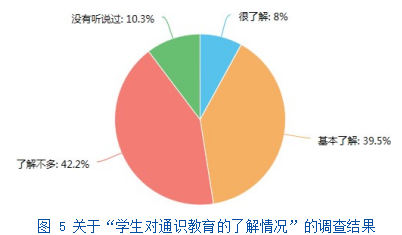

(1)对通识教育的内涵认知。当问及“您在填写本问卷之前了解通识教育吗?”,回答“了解不多”的占42.2%,“很了解”的仅占8%,“基本了解”的占39.5%,“没有听说过”的占10.3%。从以上数据可看出,不到五成的学生对通识教育比较了解,而五成的学生对通识教育了解不多或者没有听说过。通过进一步分析,大一至大四都有相当多的一部分学生对通识教育了解不多,说明学生对通识教育选修课程的重视不够,学校对学生进行的通识教育宣传和普及不够,学生在选课中可能带有盲目性。

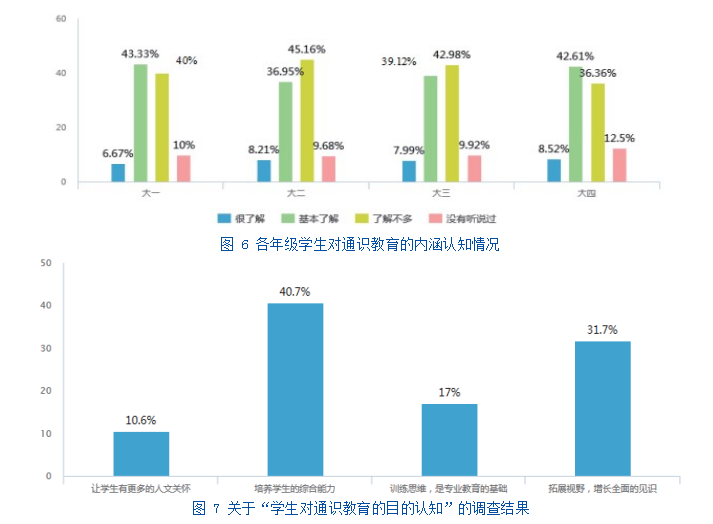

(2)对通识教育目标的认知。为了进一步了解学生对通识教育的了解情况,本问卷设置了单选题“您认为通识教育的目的是什么?”。结果显示,40.7%的学生认为通识教育是为了培养学生的综合能力;31.7%的学生认为通识教育是为了拓展视野,增长全面的见识;17%的学生认为是为了训练思维,是专业教育的基础;10.6%的学生认为是为了让学生有更多的人文关怀。数据说明,不到半数的学生能从综合能力出发思考通识教育的目的,还有部分学生对通识教育目标的认知存在偏差,认为通识教育是专业教育的基础。

学生对通识教育的内涵、目标认知上产生的偏差,使课程实施中出现了许多问题。首先,学生对待通识教育选修课的态度问题。当问到“您对通识课程的态度是?”时,43.9%的学生选择了选择性听讲,25.1%的学生觉得和上自习没什么差别,只有25.2%的学生选择了认真听讲,积极思考。数据反映了大部分学生对待通识课程的态度不够端正。

其次,学生学习的主动性问题。当问到“如果学分修满,您是否继续选修通识教育课程”时,64.9%的学生选择了“否”,调查结果反映了学生对待通识课程缺乏直接的学习动机,从另一方面也反映了通识课程对同学们的吸引力不够。

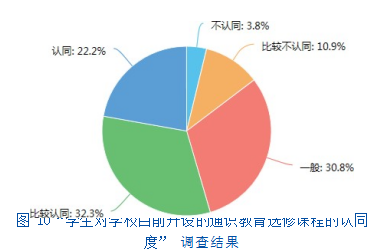

再者,学生对通识课程的认同度问题。当问及“您认同学校目前开设的通识教育选修课程吗?”,54.5%的学生持比较认同的态度,30.8%的学生持一般态度,14.7%的学生比较不认同。通过结合专业类别进一步分析,发现文科和经管类专业的学生对学校通识课程的认同度比较高,理工类专业学生认同度一般,体育艺术类学生的认同度最低。调查结果反映了通识课程与各个专业学生的需求存在偏差,部分学生对通识课程认同度不高。

由学生在认知上对通识教育的内涵、目标、作用产生的偏差而导致的学习态度、学习主动性和认同度的问题,究其原因,学校对通识类课程的介绍是重要原因之一。如图12所示,40.1%的学生不清楚学校是否有对通识类课程的相关介绍,36%的学生认为学校没有在选课前提供对通识类课程的基本介绍。

(三)形式单一,效果差强人意

(1)教学方法比较单一。如图1所示,15.3%的学生认为教学方式呆板是学校目前通识教育课程最大的不足。目前,学校的通识课程教学方式仍以传统的教授法为主,尽管部分课程以网络的形式进行,但是从教学形式上看,只是将传统课堂上教师讲授的内容移植到网络平台,仍然是“一人堂”、“满堂灌”,缺乏教学互动环节。部分通识课程的教师只把课件内容在课堂上复述,缺乏把复杂问题简化的能力,例如部分带有专业性质的自然科学类课程,其课程内容对文科学生是比较陌生的,如何通过行之有效、学生喜爱的方式既能传授课程知识,又使学生学有所获,这需要教师不断改进教学方法。

(2)考核方式不够灵活。如图13所示,当问及“选修课程的考核方式对课程质量是否有影响”,61.2%的学生比较认同,25.4%的学生持中立态度,13.4%的学生比较不认同,这反映了考核方式对通识课程的质量还是有较大影响作用。

虽然改变了以往以一张试卷定成绩的考核模式,加大了平时的考察力度,但是,平时成绩的考核还是以到课率为主,而非听课率。在考核模式上,存在“重知识、轻能力”“重评价、轻过程”的问题,考核局限于教材或者教师提供的课件,对理论热点难点以及前沿问题等延伸较少;考核强调对学生识记知识的考核,而非学生运用所学理论分析问题、解决问题能力和综合素质的考核;考核没有针对不同课程设置的特点和要求而采用不同的考核模式,考核方式千篇一律。

四 高校通识教育选修课改革对策与路径

通识教育主要目的是引导学生建立不同学科之间的关联,促进其全面发展。综合素质提升视野下通识教育选修课程的开展应以培养目标为导向构建开放性的课程模块,兼顾科学、人文、审美等方面,服务于人的全面发展;改革教学模式,践行以人为本、注重学习的课程观,打造包含“感知——体验——升华——内化”等环节的通识教育课堂,为大学生的综合素质提升奠定基础。

(一)建构科学的通识教育选修课程体系质量观、创新观、素质观

课程体系建设是通识教育的核心任务,要建设良好的通识教育课程体系,必须做到培养目标、内容体系与课程设置三者的有机统一,建构科学的通识教育选修课程体系需要遵循三个维度。

(1)素质观——培养目标的定位。

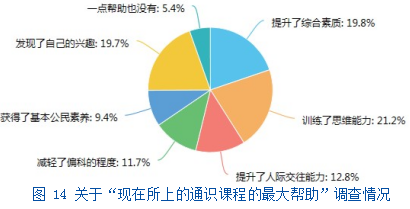

如图7所示,40.7%的受访学生认为通识教育的目的是培养学生的综合能力;如图14所示,19.8%的学生认为正在进行的通识课程对自己最大的帮助是提升了综合素质。这反映了通识教育是一种厚基础、宽口径的素质教育,必须达到学生价值塑造、能力培养和知识传授的综合目的。而当被问及“您希望在通识类课程上获得最大的提升是”,39.8%的学生选择了“课程以外拓展知识”,19%的学生选择了“提升学习交流能力”,16.6%的学生选择了“锻炼实际动手能力”。这反映了知识学习是通识教育的基础和主渠道,能力锻炼是通识教育“提升综合素质”教育目标的主观条件,人格塑造是通识教育贯穿始终的主线。

(2)质量观——课程设置的完善。

在综合素质提升的维度下,通识教育选修课程的设置已经从“量”转到了“质”,更加强调尊重学生需求、社会需求,以人为本,更好地为社会服务。通识课程的设置至少要考虑两个因素:素质教育的基本课程框架和大学生对素质教育课程的实际需求。在课程设置的时候增加授课教师和学生的话语权,充分考虑教师和学生的意见,开设一些教师能够胜任、学生感兴趣并能从中受益的通识教育课程。重视通识教育课程与专业课程的整合,增加跨学科、跨专业的课程,控制学生每学期的选课数量,让学生真正享受通识教育的课堂。

(3)创新观——内容体系的前沿性。

随着社会的进步和发展,人们的思想认识也发生了变化,知识处于不断的变化更新中。因此,通识教育课程的内容体系也应与国家社会的发展相结合,顺应时代发展潮流,涉及学科的最新动态、当前的热点和最新的研究领域。按照“重组基础、反映现代、融入前沿、综合交叉”的思路,结合学生的身心发展规律和兴趣需要,把社会需要的教学内容,按照学科规律加以阻止,不断更新通识教育内容。

(二)推进通识教育选修课程教学方法改革

随着先进教育技术的大量出现,特别是慕课的兴起,给大学的通识教育选修课带来了新机遇、新挑战。新媒体平台正深度改变着现有的教育教学方式、人类思维模式和学术组织形式,推动通识教育选修课程教学从以教师讲授为主向学生自主学习的转变。根据本次调查结果,31.9%的学生最喜欢的通识教育教学方式是讲授与讨论并存,27.2%的学生最喜欢网络教育,17.5%的学生则选择了户外实践活动。调查结果反映,学生在教学方式中关注的三个方面:双向沟通、新媒体教学方式、实践体验型方式。

(1)发挥教师的主导作用和学生的主体作用。推进教学方法改革的主导力量是教师,教师首先要自己真正理解通识教育的内涵,透彻掌握所教课程的主要内容、基本理论;其次,要研究把握学生成长规律,因材施教。只有根据学生的实际需求和不同特征,实施不同的教学计划方案,才能激发学生内在的学习动力,实现教学相长、共同提高。再次,增加课堂的师生互动,运用研究性,探究式等教学方式,引入翻转课堂、“情景式教学”等新思路新方法,找到教师的讲授点与学生的接受点的最佳结合点,引导学生积极思考,充分发挥学生学习的主体作用。

(2)落实实践教学环节。实践教学环节是学生理论联系实际的重要一环,也是促进学生的理论知识内化为自身的价值信仰与行为规范的关键因素。目前,高校通识教育选修课程的实践教学环节还比较滞后,授课地点基本局限于课堂,这对通识教育的教学改革及实效性都产生一定的阻碍。因而加强实践教学环节是改进高校通识教育选修课程教学的方向之一。可通过参观式、体验式、践行式的实践教学,实现大学生主动参与实际生活和社会实践,收获直接体验,从而全面提升学生的综合素质,切实提高通识教育的教学实效性。

(3)重视网络教学平台的建设。网络教学平台是互联网、信息技术与高等教育结合的产物,特别是慕课的兴起,正最大限度共享优质课程资源,打破传统教育时空、地域的界限和学校围墙,加速高等教育教学改革。通识选修课程也应顺势而为,建立网络学习平台,成立专门的通识教育慕课研究团队和部门,为慕课开发提供场地、设备、技术、人员、资金等资源。结合校情和学生实际情况,组织学科教学团队,创建特色慕课,拓展在线教育模式,大力推动优质通识教育资源的开放和共享,为社会提供更为广泛的教育服务。

(三)优化教师队伍,建设通识教育教学团队

优化教师队伍,建设高质量的通识教育教学团队,是全面推进素质教育,提升学生综合素质的基本保证。通识教育是对一个人自身素养的熏陶和技能方面的综合素质提升,这种课程对于教师的要求是很高的。

(1)开展通识教育课程教师培训。专业课教师讲授通识教育课程既存在教育理念方面的问题,也存在教学策略方面的问题,这需要开展一系列形式多样、内容丰富、切实有效的专题培训,使教师对通识课程的内涵有更深刻的认识,在教育观念、教学技能等方面得以提升,并对通识教育科研和现代化教育手段的运用上有新的探索,熟练运用现代化的教育手段。

(2)打造通识教育的“研究型教师”队伍。“研究型教师”是实施素质教育的骨干力量,培养研究型教师是教师队伍建设的重点之一。目前,高校对于研究型教师的培养主要在专业领域上,而通识教育的研究氛围则不够浓厚,教师对通识课程的态度,往往是上完课等于完成任务,缺少把课堂实践上升到教学研究。因此,要提升通识教育课程的质量,凸显其综合素质的提升作用,就要坚持教学与研究并举,在通识课程教师中不仅树立教学观,更要树立研究观。一方面鼓励专业教师扩展教学内涵,将专业所需的技能融入教学中,另一方面,更应鼓励专业教师将各个学科的核心能力融入专业课程之中,通过教学的实践,不仅解决专业的实际问题,而且成为探索通识教育理论问题的研究者。

(3)创建通识教育教学团队。建设教学团队是提高通识教育教师素质和教学能力,提高通识教育质量的有效路径。通过建立团队合作的机制,改革教学内容和方法,开发教学资源,促进教学研讨和教学经验交流,推进教学工作的传、帮、带和老中青相结合,提高教师的教学水平和通识课程的质量。为此,学校可以根据各学科的情况,以教研室、研究所、实验室、教学基地、实训基地等为建设单位,以课程或专业为建设平台,相同专业或者跨专业、跨学科的一线教师组成教学团队,在教学工作、教学研究、教材建设、教学团队的运行和管理机制等方面共同合作,形成合力,推动通识教育质量不断提升。

(四)完善课堂教学评价

美国著名教育评价学家斯塔费尔比姆认为:“评价是一种划定、获取和提供叙述性和判断性信息的过程。这些信息涉及研究对象的目标、设计、实施和影响的价值及优缺点,以便指导如何决策、满足教学效能核定的需要,并增加对研究对象的了解。”[3]通识教育课堂教学评价是一个系统、连续的过程,评价最重要的意图不是为了证明,而是为了改进。

(1)进一步完善课堂教学评价指标。通识课程教学评价需要以通识教育的价值标准和教育目标为依据,以促进学生综合素质提升为目的,系统地收集通识教育的信息,了解学校通识教育的实施情况,并对学生在通识教育方面的发展变化进行分析和判断。具体而言,全面的通识课程教学评价应围绕通识教育教学目标、通识教育教学内容、通识教育教学方法以及通识教育教学效果的评价。例如,通识课程教学目标对通识教育三大目标的支持程度;通识课程教学内容、教学形式与教学方法、课程教学效果是否符合通识教育的教学目标。

(2)改革课堂教学评价方法。在本次调查中,有61.2%的学生比较认同选修课程的考核方式对课程质量有影响。但是,仅仅通过考试的分数,课堂督导的打分来评价通识教育效果是远远不够的,需要构建“以生为本”、基于综合素质提升维度的、多元化的教学评价方法,充分课堂教学评价的导向功能。通过标准化考试、档案袋评价法、心理量表测验法、问卷调查法、课程嵌入式评价法、新进教师课堂教学能力测评、教师教学技能竞赛、学生自我评价与毕业后用人单位评价等方法,不断提高“评教师”和“评学生”的准确性和有效性[4,5]。

(3)畅通课堂教学评价的反馈渠道。教学评价信息的反馈是教学质量提升与学生发展之桥梁,畅通教学评价反馈机制,能迅速、准确地向师生反馈评价结果,帮助教师正确认识教学状况和教学水平,发现和分析教学中存在的问题和不足,逐步提高教学水平;学生能够正确认识当前的学习状况,激发学习动机。通过教学督导、责任教师、同行教师听课,结合学生评教的校内信息反馈机制,以及毕业生和校友座谈会的校外反馈渠道,结合网络平台的统计分析技术,快速、及时地向师生反馈评价结果。

参考文献

[1]黄海.大学生思想道德新论——基于通识教育视角[M].镇江:江苏大学出版社,2016.

[2]宋永磊.基于大学生综合素质的通识选修课程质量监控研究[J].高教学刊,2017(11):38-39+41.

[3]乔娟,张丽萍.基于人文素质培养的地方院校通识选修课建设探析[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2016,35(04):183-186.

[4]玉海素.通识选修课存在的问题及对策研究——基于天津市某高校的实证分析[J].教育观察(上旬刊),2015,4(05):58-59+62.

[5]袁琦.美国大学通识教育的评价研究[D].南京:东南大学,2004.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31368.html