SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:近年来,日语教育界也开始探讨认知语言学在课堂教学中的应用。本研究通过一项教学实验详细考察了基于原型范畴理论的日语多义词认知教学法的效果及其影响因素,获得的主要结论如下:(1)该教学法容易被学习者所接受,具有较高的可行性;(2)该教学法的短时教学效果和长时教学效果均优于传统教学法;(3)该教学法的教学效果不易受到学习者二语水平与认知风格的影响;(4)该教学法有助于提高学习者学习多义词的兴趣和信心。这些结论给日语多义词教学带来了有益的启示。

关键词:日语多义词;认知教学法;教学效果;二语水平;认知风格

本文引用格式:钟勇,等.基于原型范畴理论的日语多义词教学实证研究[J].教育现代化,2020,7(46):172-177.

一 引言

认知语言学诞生于20世纪70年代末,主要以原型范畴理论、概念隐喻理论、意象图式、认知语法、构式语法、基于用法的模型、象似性等为具体研究领域。从上世纪末开始,把认知语言学基本理论及理念应用到二语习得与教学中的应用认知语言学逐渐在外语教育界兴起。近年来,日语教育界也开始探讨认知语言学在课堂教学中的应用,但目前实证类教学研究偏少,基于认知语言学的教学法(以下简称“认知教学法”)在日语教学中的可行性和有效性尚待检验。鉴于此,本研究通过一项教学实验详细考察基于原型范畴理论的日语多义词认知教学法的效果及其影响因素,旨在促进认知语言学在日语词汇教学中的应用,同时检验以往研究结论的普遍性。

二 原型范畴理论与多义词分析

“范畴化”指人类以某种观点把各种各样的事物进行整理和分类的过程,范畴化后形成的集合体叫做“范畴”。某范畴中的典型成员或该成员各种属性的概括性图式表征被称作“原型”,以原型为基础形成的范畴叫做“原型范畴”(籾山洋介2010)。在原型范畴当中,各成员参照原型依次进行定位。认知语言学认为多义词所有义项的集合体也可以看成一个原型范畴(Lakoff 1987等)。其中,该词最具体、最基本、最容易回想和把握的义项为“原型义”(也叫核心义或基本义),其它义项是以原型义为基础的“扩展义”(也叫边缘义、比喻义或引申义)。语义扩展的方式一般有基于相似性的“隐喻”和基于邻近性的“转喻”两种。

三基于原型范畴理论的外语多义词教学实证研究综述

目前,国内外学者在原型范畴理论视角下开展了一系列外语多义词教学实证研究。例如,Boers(2000)、Verspoor&Lowie(2003)、赵群,罗炜东(2005)等通过教学实验证明了让英语学习者关注多义词的原型义能够促进其对扩展义的猜测、解释、记忆和使用。曹巧珍(2010)的实证研究表明,运用了原型范畴理论的多义词教学法可以显著提高英语多义词各义项的短时记忆与长时记忆效果,且原型义促进了扩展义的习得。然后,张绍全(2010)发现向英语学习者阐释多义词义项间的认知关联能够促进多义词的习得和运用。Makni(2013)的实证研究证明,基于原型范畴理论和意象图式的认知教学法在英语多义词习得方面比翻译教学法更有效,且英语学习者的认知风格、词汇学习策略使用情况以及二语水平对多义词习得效果有一定影响。最后,蒋新桃(2017)考察了基于原型范畴理论的教学法对日语多义词「頭」和「切る」的习得影响,发现该教学法能够促进日语学习者的多义词产出能力。以上研究初步表明,合理运用原型范畴理论确实可以促进外语多义词的教学效果。但与此同时,我们也发现以往研究存在几点不足之处:第一,大多研究集中在英语教育界,相关日语研究明显偏少。第二,现有研究大多不太关注二语水平、认知风格等学习者相关因素对基于原型范畴理论的外语多义词教学法的影响,因而无法明确该教学法中的学习者个体差异情况,难以真正贯彻当前教育界所提倡的“以学习者为中心”的教学理念。第三,不少研究的实验设计不够严谨。例如,许多研究没有提及实验组和对照组的教学时长控制问题,部分研究没有实施最基本的前测等。鉴于此,本研究拟通过一项严谨的教学实验考察基于原型范畴理论的日语多义词认知教学法的效果及其影响因素。具体说来,我们致力于回答以下问题:(1)日语多义词认知教学法是否具有可行性与有效性?(2)学习者二语水平和认知风格是否对日语多义词认知教学法的教学效果产生影响?

四 研究设计

(一)实验被试

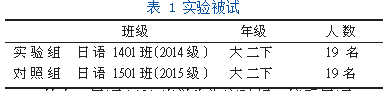

本研究的实验被试为某高校日语专业两个班级的38名大二下学生(详情见表1)。

多义词认知教学法;日语1501班学生为对照组,接受传统教学法(本研究所说的“传统教学法”指基于传统的语义成分分析理论、语义场理论等的多义词教学法,其主要特点为平等对待基本义和引申义,不强调基本义的基础性作用,不优先基本义的理解和学习,且不关注各义项间的具体认知关联)。两组被试均为同一高校日语专业大二下学生,接受基本相同的培养方案,各科目使用的教材也大体一致,尤其是学时数远超其它科目的精读课在大一、大二期间均使用北京大学出版社出版的《综合日语》第一册至第三册修订版。由上可知,实验组和对照组被试具有较好的同质性。

(二)实验工具

本研究的实验工具主要包括日语多义词教学课件、前测、即时后测、延时后测、综合日语能力测试、认知风格测试和调查问卷。

(1)日语多义词教学课件

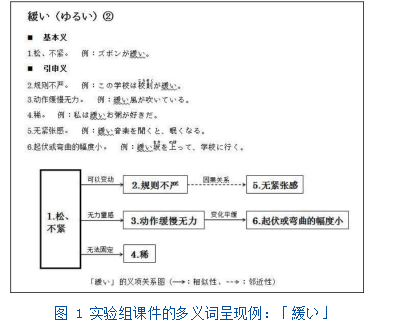

课件分为用于日语多义词认知教学法的“实验组课件”和用于传统教学法的“对照组课件”。实验组课件的制作基于原型范畴理论,主要参考了『日本語多義語学習辞典名詞編』、『日本語多義語学習辞典形容詞・副詞編』、『日本語多義語学習辞典動詞編』中的多义词语义网络和相关例句。具体说来,我们首先选出「虫」(7个义项)、「種」(6个义项)、「厚い」(7个义项)、「緩い」(6个义项)、「落とす」(12个义项)等5个词作为目标词。选词原则为:a.基本义比较具体,容易理解;b.义项总数适中;c.有二次扩展义;d.包含各种词性;e.学生未学义项可能较多。其中,原则a~d能够较好地保证课件材料的典型性和代表性,原则e则有利于教学效果的准确测量。随后,我们依据上述词典和实验目的,并结合被试特征完成了实验组课件的制作。该课件的最大特点为重视多义词基本义的学习以及义项间认知关联的系统阐释(参考图1)。

制作课件时,我们尽量把其中的“义项关系图”(即语义网络)设计得通俗易懂。另一方面,对照组课件的学习内容与实验组课件完全相同,但不在课件中区分基本义与引申义,亦不展示相关义项关系图,所有义项及配套例句均随机排列。

(2)前测、即时后测与延时后测

前测为一个日语多义词小测试,要求被试用汉语尽可能多地写出作为教学内容的5个日语多义词(即「虫」、「種」、「厚い」、「緩い」、「落とす」)的不同意思,测试时间为12分钟。前测用来把握被试在实验前对各多义词义项的习得情况,以此确保两组被试的起点水平一致。即时后测和延时后测的内容及测试时间与前测完全一样,但为了减少测试效应(即先实施的测试对后续测试的影响),3个测试各小题的排列顺序互不相同。即时后测用来测量日语多义词认知教学法和传统教学法的短时教学效果,延时后测用来把握两种教学法的长时教学效果。

(3)综合日语能力测试

综合日语能力测试使用《新日本语能力测试N2全真模拟与精解》中的全真模拟题,包括听力、文字、词汇、语法和阅读5个部分。其中,听力部分作答时间为50分钟,其它部分作答时间为105分钟。该测试主要用来把握实验组被试在进入教学实验前的综合日语能力,以此探究学习者二语水平与日语多义词认知教学法教学效果之间的关联性,即二语水平对教学效果的影响。

(4)认知风格测试

认知风格测试采用北京师范大学心理系修订的测量场依存型/场独立型认知风格的《镶嵌图形测验》。该测试分为三大部分,每部分作答时间均为4分钟,测试总时间为12分钟。该测试用于测量实验组被试的认知风格,以此考察学习者认知风格与日语多义词认知教学法教学效果之间的关联性,即认知风格对教学效果的影响。

(5)调查问卷

调查问卷由两部分组成。第一部分为李克特五级量表问卷(1=完全不符合;5=完全符合),要求被试对5个描述日语多义词认知教学法的题项(“我能够接受这种教学法”等)做出符合度评价。第二部分为自由叙述,要求被试写出对日语多义词认知教学法的感想、评价或建议。

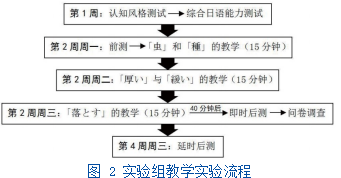

(三)实验流程

我们利用第四学期前4周时间,在精读课上分别对实验组和对照组被试开展了教学实验。其中,实验组使用的是日语多义词认知教学法,具体实验流程如图2所示。

首先在第1周先后实施了认知风格测试和综合日语能力测试。第2周周一进行了前测,之后立即使用实验组课件指导学生学习了多义词「虫」和「種」。随后的周二和周三,通过两节小课继续指导学生学习了「厚い」、「緩い」与「落とす」。周三的最后一次课结束之后,首先指导学生学习了一些其它内容(30分钟),休息10分钟后实施了事先无告知的即时后测及问卷调查。第4周周三(即两周后)完成了事先无告知的延时后测。实验中每次课的教学总时长均为15分钟,且都包括以下两个教学环节:(1)讲解(10-11分钟)。即由教师参照实验组课件中的义项关系图进行各多义词基本义和引申义的讲解。例如,多义词「緩い」的具体讲解过程如下(参考图1):首先由教师介绍其基本义“松、不紧”,然后结合后面的例句「ズボンが緩い」指导学生进一步理解该义项。在学生理解了基本义之后进入第1个引申义“规则不严”的讲解。具体说来,教师首先介绍该引申义,然后通过配套例句「この学校は校則が緩い」的学习让学生进一步理解该引申义,最后借助课件中的“「緩い」的义项关系图”向学生明确阐述其与基本义之间的认知关联(即引申义“规则不严”与基本义“松、不紧”在“可以变动”这点上相似)。剩余的引申义均采用此方法进行讲解;

(2)记背(4-5分钟)。义项讲解结束后,要求学生结合课件中的义项关系图记背所有义项。与此相对,对照组使用了传统教学法,其整体流程与实验组类似,且每次课的教学内容、教学环节(即先讲解后记背)以及教学总时长均与实验组一致(见图3)。

但在讲解多义词义项时,采用了与实验组截然不同的方法。我们在讲解中不明确区分基本义和引申义(即不强调、不优先基本义的理解和学习,所有义项平等对待),也不关注各义项间的具体认知关联,只是依次讲解对照组课件中随机排列的各多义词义项及其配套例句。此外,对照组不实施实验组第1周的两个测试以及第2周周三的问卷调查,而是在延时后测结束后由教师使用实验组课件指导学生进行了一次总复习,并使用与实验组相同的调查问卷对总复习中导入的日语多义词认知教学法开展了调查。

(四)数据收集与处理

关于实验组,所有被试都接受了认知风格测试,回收的有效试卷为18份,我们参照评分标准进行了评分。参加综合日语能力测试的被试为18名,回收有效试卷18份。我们分别计算出各被试在听力、文字、词汇、语法、阅读这五个部分中的正确率及该测试的整体正确率。接下来,所有被试都接受了前测、即时后测和延时后测,回收的有效试卷分别为19份、18份和19份。关于前测,我们用被试写出的义项数除以5个多义词的义项总和算出各被试的整体正确率。与此同时,为了在后测中比较准确地测量教学效果,我们挑选出前测中正确率低于0.15的所有义项(共33个)作为被试的未学义项。在即时后测和延时后测中同时算出各被试的整体正确率和未学义项正确率(使用被试写出的未学义项数除以未学义项总和)。未学义项正确率能够比较准确地反映日语多义词认知教学法的教学效果。最后,完成调查问卷的实验组被试为19名,回收有效问卷19份。关于对照组,所有被试都参加了前测和即时后测,回收的有效试卷均为19份。17名被试接受了延时后测和问卷调查,回收的有效试卷和问卷均为17份。我们计算了对照组各被试在3次测试中的整体正确率。最后,使用统计分析软件SPSS19对所有数据进行了描述性统计分析、二元变量相关分析、t检验等。

五 研究结果

(一)日语多义词认知教学法的可行性与有效性

首先,实验组和对照组被试对调查问卷中5个题项的符合度评价(1=完全不符合;5=完全符合)的描述性统计分析结果见表2。

由表2可知,两组被试在所有题项上的均值都大于3。并且,检验值设定为3的单样本t检验结果显示,除题项4的对照组均值外,其它所有情况下都出现了显著性差异(p<.05)。因此,题项1的统计结果可以说明,两组被试对日语多义词认知教学法的接受程度均很高。这点在调查问卷自由叙述部分获得了一定的印证(例如“这种教学法挺好的,希望可以一直持续下去”、“希望这种学习可以长时间进行”、“而且教学时的气氛也很愉快。十分喜欢这样的模式”、“个人觉得效果不错”等)。题项2和3的统计结果则反映了该教学法能够有效促进被试对多义词的深入理解和系统学习。在自由叙述部分,有被试直接表示“很喜欢多义词的那个关系表,有助于记忆”、“连成图有助于理解”、“义项少的词用这种方法可以记牢”、“能够更为系统化地去记忆多义词的所有意思”,也有被试反映说“这几天从这种教学方法中学到了很多”、“书本上出现的一些多义词也希望老师能提点一下”。最后,由题项4和5的统计结果可知,该教学法对提高被试的多义词学习兴趣和信心也有一定帮助。综上可以初步认为,日语多义词认知教学法具有一定的可行性和有效性。

然后,实验组和对照组被试在前测、即时后测与延时后测中的整体正确率的描述性统计分析及独立样本t检验结果如表3所示(仅统计参加了所有测试的被试数据)。

首先由前测均值及t检验结果可知,两组被试在实验前对教学内容中5个日语多义词的义项掌握程度均很低,且无显著性差异(p>.05)。即两组被试在教学实验中的起点水平一致。接下来,从即时后测均值及相关t检验结果可以看出,实验组均值大于对照组,且二者差异显著(p<.05)。说明通过教学实验中的多义词学习,实验组被试对5个日语多义词的掌握程度变得好于对照组了。结合前测结果可知,实验组使用的日语多义词认知教学法的短时教学效果优于对照组的传统教学法。最后,与即时后测相比,两组被试在延时后测中的均值皆有所下降,且配对样本t检验结果均显示两测试均值差异显著(p<.05)。由此可知,两组被试在多义词学习中都出现了自然遗忘现象。尽管如此,延时后测的独立样本t检验还是出现了显著性差异(p<.05)。该结果表明,教学实验结束两周之后,实验组被试对教学内容的掌握仍好于对照组,即日语多义词认知教学法的长时教学效果也优于传统教学法。综上,日语多义词认知教学法具有较高的有效性,其短时教学效果和长时教学效果均优于传统教学法。

(二)二语水平和认知风格对日语多义词认知教学法效果的影响

实验组被试在即时后测、延时后测中的未学义项正确率与综合日语能力测试(整体及5个部分)、认知风格测试成绩之间的二元变量相关分析结果如表4所示。

由表4可知,Pearson相关系数在所有情况下的绝对值均小于0.3。这说明,日语多义词认知教学法的短时教学效果和长时教学效果均不易受到学习者综合日语能力、日语听力能力、日语文字能力、日语词汇能力、日语语法能力、日语阅读能力以及认知风格的影响。即该教学法不易受到学习者个体差异的影响,其适用范围比较广泛。

(三)小结与讨论

本研究通过一项教学实验详细考察了日语多义词认知教学法的效果及其影响因素,主要结论可以总结如下:(1)该教学法容易被学习者所接受,具有较高的可行性;(2)该教学法能够促进学习者对多义词的理解与学习,其短时教学效果和长时教学效果均优于传统教学法;(3)该教学法的短时教学效果和长时教学效果均不易受到学习者二语水平与认知风格的影响;(4)该教学法在某种程度上有助于提高学习者学习多义词的兴趣和信心。结论1说明,只要合理设计教学课件,原型范畴理论就能够迅速应用到日语多义词教学当中。这大大增强了我们把认知语言学理论及理念应用到日语教学中的信心。结论2与曹巧珍[2]、张绍全[3]、Makni[9]等的研究结果保持了较高的一致性,说明基于原型范畴理论的外语多义词认知教学法不仅适用于英语词汇教学,还可以运用到日语等小语种词汇教学当中,该教学法具有一定的普遍性。那么,为什么认知教学法的效果会明显优于传统教学法呢?我们认为主要原因在于,对词汇语言理据的显性解释可以加强外语学习者对词汇的深层加工和双重编码(即同时对语言与非语言信息进行加工),进而深化理解、改善记忆[10]。一般说来,教师在使用多义词认知教学法时都会显性地讲解多义词义项间的认知理据,从而促进学习者对各义项的深层加工和双重编码,最终提高教学效果。此外,从结论4可知,日语多义词认知教学法还能提高学习者学习多义词的兴趣和信心,这可能也是教学效果良好的原因之一。由此可见,日语多义词认知教学法可以同时从多个层面促进教学效果,该教学法具有较高的推广价值。最后,上述结论3与Makni(2013)的结论产生了明显的矛盾。Makni发现基于原型范畴理论和意象图式的认知教学法受到英语学习者认知风格及二语水平的影响,但本研究却没有发现相关影响。其主要原因可能在于教学方法的不同,Makni使用的教学法不仅活用了原型范畴理论,还使用了意象图式知识,而本研究中的教学法只基于原型范畴理论。严格说来,本研究与Makni使用了不同的教学法,这大大削弱了二者结论的可比性。从整体上看,以往研究在探讨二语水平、认知风格等学习者相关变量对外语多义词认知教学法的影响方面还很不充分,目前还很难达成一致结论,该领域研究急待深化。

此外,尽管本研究设计的日语多义词认知教学法取得了良好的教学效果,但学习者在调查问卷自由叙述部分也反映了不少值得进一步思考的问题。譬如,有学习者指出“多义词的意思太多,一下子记不住那么多。最多只能记住几个基本义”、“义项一多还是记不全”、“当多义词的词义超过6个时很容易弄混,分2天掌握也许会更有效”等。这说明,当某多义词义项过多时,我们不能一味地追求系统性而把所有义项一次性教完,最好先根据相关义项在教材中的导入情况把整个语义网络分解成几个较小的、相对简单的网络,然后再通过两到三次课依次进行讲解。或者说明,本研究中的日语多义词认知教学法可能更适合在对以前学过的某多义词所有义项进行系统复习时使用。也有学习者在调查中提议“加强对例句的重视,结合语境进行讲解”、“多给些例句比较好”。本研究使用的教学课件中每个义项只配备了一个例句,为了促进相关义项的理解,今后可以适度增加相关例句的数量。然后,还有一些学习者认为“有些词的多个意思相关性没有那么强,记忆起来还是较难”、“感觉词义之间的关系还是很抽象,从字面意思不太好理解”、“有些词的意思分类过于详细,可以把稍近的意思尽量归类便于记忆”、“感觉有些词义有些重复。类似意思合在一起会简单些”。说明目前总结的多义词语义网络还需结合学习者认知特点修改得更加简单明了。最后还有一条值得关注的建议为,“整理的过程如果由同学们自己来完成,可能印象会更深刻”。在今后的教学当中,我们可以尝试着引导学习者进行多义词语义网络的自主建构,从而提高其参与度和主体性,最终增强教学效果。由上可知,原型范畴理论及相关理念在日语多义词教学中的运用还有很长的路要走,需要我们进一步思考和改进的地方还很多,需要通过各种教学实验来检验的地方也很多。

六 结语

词汇习得一直是外语教学中极其重要的组成部分。尽管如此,由于受到语义成分分析理论、语义场理论等传统语言学观点的影响,多义词各义项被看成是无认知理据、无系统性的,其习得一直是外语学习者的大难题。近年来,随着应用认知语言学的迅速发展,越来越多的学者意识到原型范畴理论可以应用于外语多义词教学。本研究详细考察了基于原型范畴理论的日语多义词认知教学法的效果及其影响因素。结果显示,该教学法具有较高的可行性和有效性,且其教学效果不易受到学习者二语水平与认知风格的影响。但本研究也存在一些局限性。例如,由于高校日语专业大多为小班授课,本研究被试数量有点偏少。再如,本研究属于短期的教学实验研究,无法考察日语多义词认知教学法的长期教学效果。今后,我们需要扩大被试数量开展长期教学实践研究,还需要更加深入地探讨学习者相关变量对日语多义词认知教学法的影响。

参考文献

[1]赵群,罗炜东.关注词汇的核心义项――多义词习得的有效途径[J].外语教学,2005,(6):50-53.

[2]曹巧珍.原型范畴理论应用于课堂一词多义教学的实验研究[J].山东外语教学,2010,(2):37-44.

[3]张绍全.英语专业学生多义词习得的认知语言学研究[J].外国语文,2010,(4):101-107.

[4]蒋新桃.基于原型范畴理论的日语多义词习得实证研究[J].日语学习与研究,2017,(5):74-81.

[5]山洋介.認知言語学入門[M].東京:研究社,2010.

[6]Lakoff,G.Women,Fire,and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind[M].Chicago and London:University of Chicago Press,1987.

[7]Boers,F.Metaphor awareness and vocabulary retention[J].Applied Linguistics,2000,(4):553-571.

[8]Verspoor,M.,&W.Lowie.Making sense of polysemous words[J].Language Learning,2003,(3):547-586.

[9]Makni,F.Teaching Polysemous Words To Arab Learners:A Cognitive Linguistics Approach[D].Bristol:University of the West of England,2013.

[10]Boers,F.&S.Lindstromberg.Cognitive Linguistic Approaches to Teaching Vocabulary and Phraseology[M].Birlin:Mouton de Bruyter,2008.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31362.html