SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:智能手机对大学英语的传统课堂教学产生了较大冲击,碎片化学习也成为新型的泛在化学习模式。手机依赖情感滋生了一些消极影响的同时,对学习者也产生了积极作用。目前的“停课不停学”的从某种程度上将学生的手机依赖情感转向为利用手机专注学习。将高校学生的手机依赖情感转化为新的外语学习方式,优化大学英语“后碎片化”学习,可以提高外语学习效率与促进教学评价标准的革新。

关键词:手机依赖情感;大学英语;后碎片化学习

本文引用格式:邓中敏.基于手机依赖情感的大学英语“后碎片化”学习研究[J].教育现代化,2020,7(47):124-127.

The Post-fragmentation Learning of College English Based on Mobile Phone Complex

DENG Zhong-min

(Jiangxi Normal University Science and Technology College,Jiujiang Jiangxi)

Abstract:Smart phones have great impact on the traditional college English teaching,which widely facilitates the fragmented learning model.While mobile-phone-complex not only produces negative effects,but also positive effects on learners.The current“no suspension of classes”,to some extent,makes students’mobile-phone-complex move towards study on mobile phones.Effective use of college students’emotional dependence on mobile phones can optimize the“post-fragmentation”learning of college English,improve the efficiency of foreign language learning,and promote the innovation of the teaching evaluation standards.

Key words:Mobile-phone-complex;College English;Post-fragmentation learning

一 引言

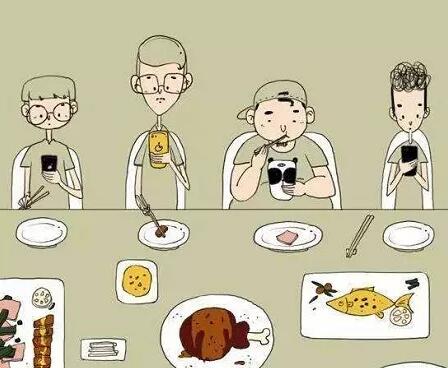

移动互联网信息技术与智能手机的快速发展与普及,为教育行业带来巨大冲击。大数据时代下的高校大学生,几乎是手机不离手,智能手机既是他们对外进行社会联络与交际的重要工具,也是获得各类即时网络信息的重要渠道,不论是外向型还是内向性的学生都对手机产生了不同程度的依赖情感,因而课堂低头族屡见不鲜,虽然部分高校制定相关规定要求学生不得带手机进入课堂或进行手机屏蔽,但学生终是对手机的“心瘾”难除。虽然手机让个别学生沉迷于游戏或社交软件,但智能手机也为大学生的学习带来了便利与改革。智能手机的广泛应用使得碎片化学习应运而生,人们可以随时随地利用手机进行移动阅读和移动学习,它打破了传统课堂学习的时空限制,是新型的思维工具与教育手段。大学生如果能有效利用手机的便利性进行学习,利用碎片化学习将大学英语知识由点及面形成知识体系,将线上线下教学无缝衔接,有利于大学生提高学习的效率与学生对英语的运用能力。

二“后碎片化”学习理论概述

“碎片化”的概念缘起于20世纪80年代末的西方后现代主义,指完整的东西破成诸多零块。随着数字化信息时代的发展,该概念被赋予了新的内涵,成为了一种新型的学习方式与学习现象,即碎片化学习。科学与Web技术的发展,人类学习方式的转型,它将人们的时间与空间推向开放、多元、碎片化、泛在化,从而出现了大量的微广告、微小说与微课程等。中国高等教育学会主办的“中国外语微课大赛”自2014年8月1日以来,促进了一系列的外语微课培训、制作课程,推动外语教学的变革。中国慕课大学、智慧树、超星学习通等国家开放平台也推出诸多形成体系的微课程,为碎片化学习提供了丰富的优质资源。从泛在意义而言,碎片化学习主要包括三个方面的内容:一是学习时间的碎片化,如排队等车、地铁上、课间小憩等零碎时间;二是语言学习过程中知识的碎片化,如语音、词汇、语法、语用等知识的零碎性习得[1,2]。信息大爆炸的今天,各类可移动的APP软件为我们推送诸多微型课程与碎片化语言学习材料,如外研社的U课堂、随身学APP、Utalk、iTEST、iWrite等,涵盖了大学英语的听、说、读、写等多个方面,有利于外语学习者随时随地进行学习与积累;三是空间的碎片化,移动互联网技术极大地拓展了我们学习的空间,外语学习者可以通过虚拟的微信朋友圈、QQ群、微信群、慕课、网易公开课等进行学习与交流,而不再拘泥于传统的教室里的课堂学习。

“后碎片化”学习的内涵源自于碎片化学习理论,但又超越其概念,体现了一种泛在的基于构建主义与解构主义的碎片化学习的哲学思辨,换而言之,它是基于整体框架上的碎片化,各碎片之间有着必然的联系且能整合为高屋建瓴的认知体系。正如亚里士多德在《形而上学》中所言:“求知是人类的本性”,当今的人类在面临海量的知识与信息的时候,往往会被激发出对知识占有的渴望。移动互联网技术的迅猛发展催生了学习的泛在化与碎片化,它满足了人类求知的天性与本能。教师正在走向“去中心化”的进程,不再是知识的权威传播者。“后碎片化”学习理论认为,数字化信息时代下的知识与信息海量式、爆炸式存在,面临大量信息的频繁冲击,学习者不能滞留于碎片化知识的随机、随意提取,而是应当积极构建出促进其自身发展的个性化认知构架,加强对自我学习行为的监管与控制,利用互联网技术下知识可以无限延展这一特点不断构建自己的认知体系。

三 手机依赖情感助力大学英语“后碎片化”学习的可行性

从人本主义心理学的角度而言,大学生手机依赖情感的产生是源于学习主体的自我实现的需求,在手机的频繁使用中既可以满足其求知的欲望,也可以释放所处的现实世界中产生的一些不良情绪,有着积极的一面。经研究表明,高校学生群体中,内向孤僻型的同学对手机的依赖更加的严重,而外向型学生则依赖程度轻一些,但都存在依赖性。究其原因,主要是因为智能手机既能满足用户的生活需求如购物、人际交流等,也能满足求知与学习的需求,是一个高效、便捷的沟通交流与学习工具。针对高校学生频繁使用手机或对手机产生依赖的现象,应该“疏而导之”而非一味地“堵而抑之”,有效利用智能手机助力高校学生大学英语的学习。

(一)大学英语的“后碎片化”学习

基于构建主义与解构主义,语言的习得是量变到质变的自然过程,语言习得的过程是具有自然属性,遵循自然规律的。针对语言学习的生理机制,语言学家Chomsky于1981年提出了普遍语法理论,他认为人类一切语言的语言认知系统(普遍语法)在婴儿出生以前就已经存于大脑之中了,即任何语言对于人类来说,都是可以习得的。因此,从这个角度而言,大学生英语的习得本就是碎片化学习的过程,但这种碎片化的习得并非孤立存在的,而是遵循了普遍语法的碎片化学习,或者称其为后碎片化学习。第二语言习得的著名学者Krashen提出的输入与输出假设、自然顺序假设理论,强调了输入对于语言习得的决定性作用,而语言学家Gass和Swain则强调输出在二语习得过程中发挥的重要作用,而不断地输入与输出过程就是构建新旧知识的过程,这种输入与输出往往是偶然的、自然产生的,在第二语言知识与技能系统设计的框架模型下,学习者输入与输出的程度与频率与学习者的二语习得的程度是成正比的[6,7]。因此,从这个角度而言,大学英语的学习就应该在外语教师的系统框架设计下让学生进行大量碎片化的输入与输出,不仅包含词汇、句型、微阅读、微视听等方面,还包含跨文化、跨学科知识等的英语语言与运用,从碎片到整体,从而完成大学英语的学习与掌握。

(二)智能手机技术的多元支持“后碎片化”学习环境

智能手机的普及改变了人们的学习方式与生活方式,国内外高校多次发布“手机禁令”,但其成效并不能持久。由于智能手机功能强大,非常便捷,可以集社交、娱乐、消费、学习为一体,使得人们或多或少产生依赖性,这是自然而然发生的,很难长时间禁止。同时,大学生的手机依赖情感并不一定全然是负面性的影响,如果能有效加以利用,也是可以促进高校大学生的学习的。目前手机平台可以提供学生诸多的学习内容与微课程,就大学英语而言,许多企业与机构都已推出或正在研发各类APP,包括与大学英语的教材配套使用的Unips平台、51汇听平台、以及其它多种手机APP软件涵盖了大学英语四、六级、语音、词汇、阅读、听力、考研、西方文化、句子与语篇翻译等多个模块,提供了海量的微资源,相较于传统大学英语课堂教学内容丰富、短小精悍、形式生动活泼[8]。智能手机平台的合理利用可以实现学生“高效率、高体验”的英语学习感受,能激发学生“自我为中心”的主动学习,从而告别低效率的“填鸭式”教学,助推学生的大学英语学习。同时,智能手机的强大功能不仅能支持高校学生的自主学习,还可以帮助教师通过APP软件进行监控其学习过程,为教师提供时空上的便捷,提高师生交流的频率,也方便教师及时调整教学方式、内容与手段等,从而营造更为和谐的学与教的环境。

(三)移动互联网下多模态超文本群的丰富素材

移动互联网技术支持下的智能手机终端为学习者构建了大量的多元的文本类型,与传统的纸质印刷教材的文本不同,它可以为学习者提供集视、听、互动与交际为一体的具有图像、声音、动画等元素的多模态的超级文本,情境生动有趣,且不受时空的限制,可以随时随地获得学习资源,非常的便利。学习者可以利用零碎的空闲时间进行微学习,多模态的文本利于学生充分调动其视觉与听觉,甚至触觉来进行多模态的学习与训练,多模态的文本如TED演讲、各类微课程、慕课等,以及通过QQ、微信、百词斩、趣配音等移动APP提供海量多模态文本群素材,不断刺激学习者提高其学习动机,满足其学习需求,让学生可以自主学习,而不再囿于教室和教师传授的知识,可以通过互联网技术不断延展课堂的内容,可以寻找自己感兴趣的资源,使用适合自身的认知水平的个性化定制学习。

(四)“停课不停学”下手机端的“后碎片化”学习的新推动

在国务院与党中央的号召下,各大教育平台与高校积极响应疫情特殊时期的“停课不停学”,各高校领导与教师积极为线上教学提供解决方案,整合优质教学资源,利用互联网为高校大学生进行远程教学,与此同时,各企事业业机构也推出了免费与开放的教育平台,助力各高校教师实施远程教学的技术支持,几乎所有平台都有配套的手机端app,如外研社、中国大学慕课、学堂在线等提供高校教师各类平台与资源的同时,也匹配了手机端口以供师生使用。教师可以组织学生线下自学、线上直播、翻转课堂等多种方案,利用腾讯、钉钉、慕课堂、超星、微信等各类工具开展教学。尽管在软件、硬件的配备与技术方面有着地区差异,但网络教学依然如火如荼地大规模地开展着。手机也成为同学们进行线上学习的工具,尤其是需要上传语音作业的同学,使用手机的频率更高。总体而言,为避免学生长时间地使用电脑与手机,线上集中授课的时长相对传统课堂教学要短。线下的视频课程学习主要由学生自主完成,学生成为学习的主体,线上课时的缩短导致线下课程学习时间的碎片化。与此同时,各高校利用爱课程、慕课堂等平台学习,而这些课程时长一般在5-15分钟左右,将学习的内容变成若干个微课程,导致了学习内容的碎片化。而在这一过程中,学生比以前了解了更多的优质课程平台,只要自己感兴趣,可以随意地选择课程进行学习,将知识与技能的学习从“碎片化”到“整体化”整合,从而走向了“后碎片化学习”阶段。“停课不停学”的进程不仅是高校教师自我提升的过程,还让学生开阔了视野和进一步走出“教师权威”以及“教师中心论”的局限,有了更进一步的“后碎片化学习”的自主权与自主意识,而不再囿于传统课堂中教师的教学。但是,要发挥大学生利用智能手机学习的优势,还需要教师针对学生的现有水平进行涉及与监控,否则很难让学生养成看到手机就学习的习惯。总体而言,目前的“停课不停学”对大学生手机的使用形成了良好的学习导向。

四 大学英语“后碎片化”学习效果的评价标准

大学英语的后碎片化学习强调以交流、交际为目标的语言应用能力为导向,即语言的习得程度,其评价标准不同于传统的标准化测试的成绩导向。具体而言,大学英语的习得程度是基于学习者对语音学、语法学、语篇学、词汇学以及文化差异等语言知识技能框架之上的,同时,它侧重于学习结果是否满足学习主体对大学英语的需求下的知识与技能的构建。根据Krashen的输入假设理论,由于学习者的语言认知水平与程度存在个体差异,每位学习者的有效理解区间与学习的“i+1”的内容是不同的,从而每位学习者的需求与能力也是存在差异的,因此,后碎片化学习的评价不再以“目的-过程-效果”的单一模式为导向,而是针对具有不同语言认知与水平的学习者制定不同的评价标准,融通课堂内外、线上线下的多元形成性评价体系,目的是激发高校大学生对英语学习的后续热情。该评价体系主要包括:多主体参与评价与多形式评价模式。多主体参与评价包括学生自我评价、教师评价以及同伴评价。学生的自我评价主要参照自身学习规划、学习自控与学习进步的外在表现,教师评价包括学生参与程度、自主学习能力、学习过程以及学习效果的评价,同伴评价则是基于学习小组中同伴的学习表现、努力程度与英语交流能力的提高的维度。

五 疫情下的基于手机端的大学英语“后碎片化”的学习实效评价

针对疫情背景下的大学英语线上教学与线上线下混合教学模式,本研究采用对比分析法,将两者的学生学习兴趣水平与作业质量进行对比研究。本项目选取了本人授课的2个大学英语商务模块课作为实验班,于2020年2月下旬开始开展为期1个月的基于手机与电脑两个端口进行碎片化与系统化学习融合的教学模式:选取了优质的MOOC平台的微课程配合我院订购的商务英语教材作为学习材料,利用云班课与钉钉班级群进行作业数据与质量评价的监控平台。通过对为期1个月的“停课不停学”作业质量与学习兴趣的追踪,以及通过访谈了解线下与线上混合教学(线下1课时+线上1课时)与集中直播2课时的学生兴趣变化与学习态度变化,得到形成性评价。根据评价指标和实验数据分析结果得出线下1课时+线上1课时的模式更能激发学生的兴趣,学生提交的作业质量更好,经过对学生的访谈了解到:针对线下1课时的学习,学生更倾向于使用手机端口,其原因是手机端口支持移动学习、且时间安排上更灵活,学生能个性化地、碎片化地学习微课程的视频并针对知识点做笔记和反复观看以完成作业,手机端口也能支持个性化的作业时长从而提高了作业的质量,良性循环以致学生学习兴趣更浓,而线上1课时的学习可以针对性答疑或进行新的知识点的讲解,这个课时长度不易产生疲惫,从而更能集中注意力,从而提高了学习兴趣与学习效率[5]。而线下学习过程中,学生偏好使用手机端进行移动学习,认为手机端的学习能摆脱时空的局限性,更具有自主性与主动性的学习体验,也提高了其学习效率。

六 结语

随着时代的变革,大学英语课程已不再是纯语言的学习,其教学已经进入数字化“大课堂”模式,融合了各类交叉学科知识与国际人才的需求,让英语成为真正意义的交流工具,以及了解世界各学科前沿动态的工具。同时,智能手机的快速发展加速了大学生英语学习的泛在化,也为学习者与教师打造了新的师生成长与发展的新阵地[3,4]。高校大学生手机依赖情感具有普遍性,这是当今社会现实的必然现象,如何利用这一依赖情感让学生专注于学习而非沉迷于游戏或社交软件,是一个非常值得探讨的话题,而利用手机端口的各类配备教师监控平台的APP显然是不错的选择,通过教师的远程监管机制培养学生自我监控能力,加强自主学习,这为大学英语教学模式的革新带来了新的契机。智能手机平台支持下的移动微学习,让外语的学习走向了开放、快捷、协作与探究,丰富了学习的形式,多模态的文本激发了学生的兴趣,虚拟社区的存在为学习者提供了更多使用外语进行交流与交际的机会,创造了良好的沉浸式学习的外语环境。智能手机平台为这次疫情期间广泛开展的线上学习也提供了重要的助力,学习实现移动化与碎片化,当学生的自主学习与教师的系统设计相结合,外语后碎片化学习更加富有成效,并让外语习得评价体系得到进一步的丰富。

参考文献

[1]顾小清,冯园园,胡思畅.超越碎片化学习:语义图示与深度学习[J].中国电化教育,2015(3):39-48.

[2]刘竞,孔晓理.移动时代的“后碎片化”学习理念及多维教学探索[J].新余学院学报,2017(10):123-127.

[3]师琳.建构主义视角下的大学英语网络教学生态环境研究[J].外语电化教学,2012(3):4-67.

[4]高龙.英语专业大学生移动学习研究:以西安市五所高校为例[D].西安:西安外国语大学,2016.

[5]李芳.学生上课玩手机成"国际难题"[N].武汉晚报,2014-04-27(4).

[6]邹雯婷.论大学英语教学中学生思辨能力的培养[J].教育现代化,2018,5(36):264-265,278.

[7]杨志宏,王建颖.现代教育技术在大学英语教学中的运用现状探讨[J].教育现代化,2018,5(43):164-165.

[8]何欣忆.翻转课堂模式下的大学英语翻译教学[J].教育现代化,2018,5(43):231-233+245.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31321.html