SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:随着我国高等工程教育的发展与变革,高等院校对于工科人才的培养不仅注重专业知识教育,更加注重思想德育教育。本课程组成员积极践行“立德树人”的教育理念,针对农业机械及其自动化专业《机械制造基础(一)》课程展开课程思政教学改革,旨在增强学生的综合素质和责任担当。依托“新工科”项目建设重建该课程大纲,加深思政内容融入该课程教学过程,优化该课程的课程设计,积极引导学生参加科技作品竞赛等活动,强化培养学生的工程素养和思想德育,把“立德树人”作为教育的根本任务,为高等工科人才培养添砖加瓦。

关键词:新工科;机械制造基础;课程思政

本文引用格式:胡雪,等.基于“新工科”建设的《机械制造基础(一)》课程思政教学实践探索[J].教育现代化,2020,7(49):90-93.

On the practice of Ideological and political education in the course of mechanical manufacturing foundation(I)based on the construction of"new engineering"

HU Xue,XIA Bo,GUO Mei,ZENG Hai-feng,WEI Min

(Shihezi University,Shihezi Xinjiang)

Abstract:with the development and reform of Higher Engineering Education in China,colleges and universities pay more attention to the education of moral education than professional knowledge.The members of this course group actively practice the education concept of"cultivating morality and cultivating people",and carry out ideological and political teaching reform for the course of"Fundamentals of machinery manufacturing(I)"of agricultural machinery and automation major,aiming to enhance the comprehensive quality and responsibility of students.Relying on the construction of"new engineering"project to rebuild the curriculum outline,deepen the integration of Ideological and political content into the teaching process of the course,optimize the curriculum design of the course,actively guide students to participate in scientific and technological works competition and other activities,strengthen the cultivation of students'engineering literacy and ideological and moral education,and take"moral education"as the fundamental task of education,so as to contribute to the cultivation of higher engineering talents.

Key words:new engineering;mechanical manufacturing foundation;Ideological and political courses

一 引言

随着我国高等工程教育的发展与变革,高等工程教育面临新机遇、新挑战,当代社会对高等工程人才的需求更加多样化,更注重高等工科人才的科技创新能力、团队合作能力、逻辑思维能力,以及更高的工程素养。基于新工科改革背景,要主动适应新工科多方协同育人的新模式,将传统工科向新工科转变的教育理念[1]。高标准的工科人才能够催生新技术和孕育新产业,且能够对区域经济发展和产业转型升级发挥重要作用。鉴于此,高等院校对于工科人才的培养更加全面,不仅注重提升学生的专业知识,更加注重对学生进行思想德育教育。习近平总书记在思想政治工作会议上强调,各类课程都应与思想政治理论课同行,形成协同效应[2],把“立德树人”作为教育的根本任务[3]的一种综合教育理念。因此,本课程组针对农业机械及其自动化专业《机械制造基础(一)》课程展开课程思政教学改革,旨在增强学生的综合素质和责任担当。

《机械制造基础(一)》课程是农业机械及其自动化的专业基础课,本课程主要涉及与农业机械产品制造有关的材料基础知识和成形工艺的基本理论。本课程内容主要包括材料的组织和性能、材料的凝固与相变、相图的分析、金属热处理、金属液态成形、金属塑性成形、金属焊接成形、以及材料成型工艺的选择等内容。通过学习本门课程,期望达到如下学习目标:1)掌握工程材料的基础理论和基本理论知识;掌握毛坯或制品的成形方法、成形原理及其工艺特点;2)具备综合运用工艺知识分析零件结构工艺性的能力;熟悉常用热处理工艺和常用材料的应用范围及加工工艺,初步具备合理选用材料和加工工艺;3)具备认识并评估农业机械化领域复杂工程问题的多种解决方案的能力,能够理解和评价复杂工程问题的工程实践对科技产业发展的影响。

二课程思政实施思路

《机械制造基础(一)》课程的德育目标明确。通过思政课程教学,使学生能够全面领会党中央对高等教育提出的新要求,面对全球工业发展的新趋势和党的十六大提出“新型工业化”战略,努力实现资源主导向技术创新主导转变,由传统低端产业向现代高端产业转型,由中国制造升级为中国创造。使学生全面领会我国关于“新工科”项目建设的战略部署[4]和“卓越人才培养计划”[5]的重要指示精神,成为国家战略发展需要的高级技术人才,推动机械制造产业的升级转型,帮助学生理解全面提升中国制造业发展质量和水平的战略部署对实现伟大中国梦的重要意义。同时,在马克思基本理论、习近平新时代中国特色社会主义理论、新工科项目建设、卓越人才计划的指导下,不断增强学生对党中央提出的高等教育发展方针的认同感,不断提升自身的综合素质,继续夯实专业基础,积极培养创新能力,增强学生的自信心和荣誉感,立志肩负起民族复兴的时代重任,为新疆机械行业的发展贡献力量。

本项目以“新工科”项目建设相关文件精神为主线,通过解读《关于开展新工科研究与实践的通知》、《关于推进新工科研究与实践项目的通知》,致力于探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设。通过对“新工科”背景下的机械制造基础相关知识的介绍,通过“人类探月”、“复兴号”、“C919大飞机”、“长征系列火箭发射”为切入点,映射材料科学和机械制造技术在人类社会发展进程中的重要作用;通过“辩证逻辑”思维方法和“演绎推理方法”的应用和实践,帮助学生学会终生学习,不断提高工程素养,促进专业课程与思想政治理论课同向同行、协同育人,让学生切实领悟“新工科”项目发展战略对激发学生学习热情、获得正确思维方法的意义与价值,引导学生不断增强民族责任感和使命感,努力为现代机械行业发展贡献力量。

三 课程思政实施举措

(一)依托“新工科”项目建设重建《机械制造基础(一)》课程大纲

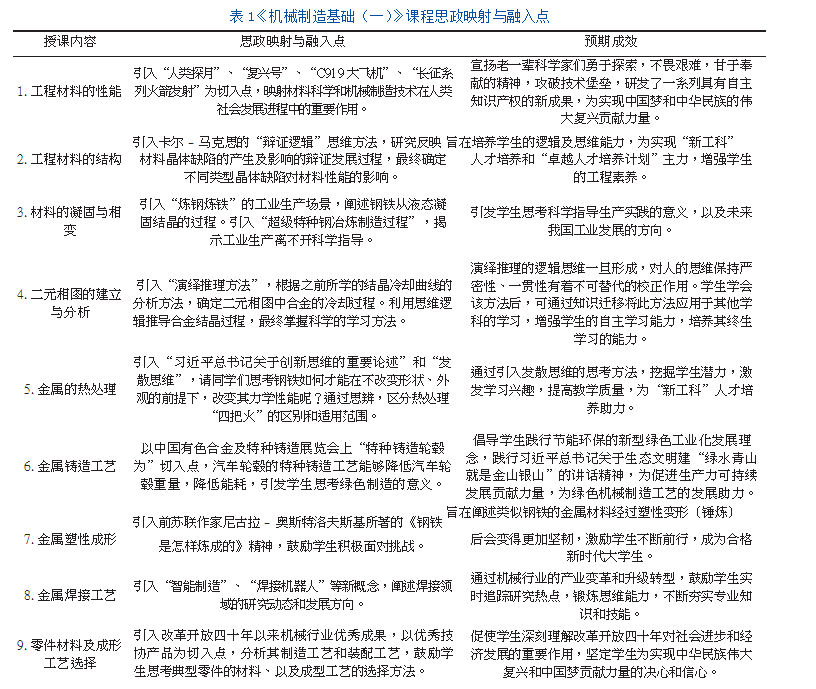

在现有课程教学大纲基础上,在教学目标中增加“课程思政”目标,并且将思政映射与融入点深深融入课程教学中,并且根据每个专题的“课程思政”目标设计相应教学环节,并将“课程思政”元素融入到学生的学习任务中,体现在学习评价方案中。在课程考核环节中,需要学生根据课堂讲授过程中映射的思政内容,深入讨论相关专题设计的思政内容对学生的感触,使学生进一步加深民族自豪感,专业学习责任感,兵团建设使命感,使其成为合格的社会主义接班人。

(二)依托“新工科”项目加深思政内容融入《机械制造基础(一)》教学过程

通过引入“人类探月”、“复兴号”、“C919大飞机”、“长征系列火箭发射”等优秀实践成果,映射材料科学和机械制造技术在人类社会发展进程中的重要作用;通过“辩证逻辑”思维方法和“演绎推理方法”的应用和实践,帮助学生学习正确的思维方法;通过《钢铁是怎样炼成》思政教育,强化学生不畏艰难的优秀品质;以中国有色合金及特种铸造展览会上特种铸造轮毂为切入点,引入十九大报告,《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》生态文明建设,引入“绿水青山就是金山银山”理念,实现节能减排,可持续发展的战略方针;引入“习近平总书记关于创新思维的重要论述”和“发散思维”,通过发散思维的科学思考方法,挖掘学生潜力,激发学习兴趣,提高教学质量,为“新工科”人才培养助力。在课程教学中,还需不断挖掘和运用各类思想政治教育元素,强化学生的工程素养,增强德育效果。

(三)依托“新工科”项目优化《机械制造基础(一)》课程设计

在课程设计环节中,根据设置的课程思政映射点,实时观察学生对课程思政内容的反应和课堂互动情况,灵活调整教学计划,不断优化教学设计,强化其思政教育的影响力,提高学生的政治意识和学习理念。争取做到思政教育与专业教育协同作用,不生拉硬拽,谨防造成学生的反感,降低学生的学习效果。为达到良好的课堂教学效果,还需不断优化课堂案例,总结“课程思政”映射点中教育效好、学生反响佳的教学案例,提升课程育人效果,并向外界推广教学经验和教学方法。

(四)依托“新工科”项目积极引导学生参加科技作品竞赛

目前,本科生能够参加的科技组品竞赛包括挑战杯、创新创业大赛、数学建模大赛、三维创新设计大赛、大学生创新实践训练项目等。通过参加课外科技作品竞赛,学生可真正做到将理论与实践相结合,进一步夯实理论基础,提高专业实践能力。同时鼓励学生利用自己的专业知识和创新能力去解决某些工程实践问题,提升学生解决复杂工程问题和难题的能力,树立自信心,增强荣誉感,为我国机械行业发展贡献力量。

四 启示与感悟

通过对“新工科”项目建设相关文件的全面解读,《机械制造基础(一)》课程采用“课堂讲授+案例分析+政策解读+分组讨论+总结归纳”的综合教学方法和教学模式,采用个性化教学设计,优化设计思政内容融入专业教育,增强学生的学习兴趣,提高学生的工程素养,最终使学生深刻理解“新工科”项目建设对高等工科教育的影响,以及对工业发展和产业转型的重要作用。本课程思政教学探索主要重视下面三个方面:

(1)完善教学准备。一是在前期教学实践上,根据课程思政需要,在大纲修订上突出德育功能作用的发挥,并根据需要增加参观教学等实践环节。二是进一步挖掘课程中德育内涵和元素。根据“新工科”项目建设这一核心,充分挖掘课程中思政映射点与融入点,结合现代机械制造的发展、现状、工程案例,深入挖掘“新工科”项目发展战略重要意义。三是编写教学教案。根据教学大纲,结合典型工程案例,完善编写教案,教案突出德育功能。

(2)实施教学计划。一是优化课程教学设计。以恰当的方式巧妙融入思政教育,提高课堂思政育人效果。二是创新课堂教学方法。要灵活运用多媒体教学、课堂讨论等方式,增强学生对课程内容的理解和对国家政策的认同感,启发学生独立思考。三是健全教学评价机制。在以学生为主体的课堂教学模式中,鼓励学生独立思考,善于表达个人观点,进一步完善课程评价体系和评价机制,突出德育教育的评价占比。

(3)推广教学成果。根据课程中设置的思政内容映射点,积极寻找适当的工程案例,完善课程评价方案。根据学生的实时反应适当调整下轮次的教学方法和教学案例,最终形成一套可实行、易推广的教学方法和教学经验。

综上所述,《机械制造基础(一)》课程思政建设突出了德育教育,依托“新工科”项目建设重建该课程大纲,加深思政内容融入该课程教学过程,优化该课程的课程设计,积极引导学生参加科技作品竞赛等活动,强化培养学生的工程素养和思想德育,把“立德树人”作为教育的根本任务,为高等工科人才培养添砖加瓦。

参考文献

[1]姜春林,吴时兰,叶安珊.新工科多方协同育人模式改革背景下的地方应用型大学产学深度合作探索与实践[J].教育现代化,2018,5(23):24-27+48.

[2]张志元,田鹏颖.高校各门课程与思想政治理论课同向同行研究[J].思想理论教育,2019,479(02):67-70.

[3]钟芸,毛建.培养包容心态,提升大学生综合素质[J].中国高等教育,2014,(2):40-42.

[4]张颖,徐向伟,王一行.以培养新工科人才为目标对高校CDIO体系建设的思考[J].教育现代化,2018,(1):151-153.

[5]王章豹,张宝,陈翌庆.工程哲学视域下卓越工程人才培养体系的构建[J].中国大学教学,2019,(5):29-33+42.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31264.html