SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:高等学校以培养具备优秀职业道德和良好职业素养的新时代环保者为结果导向,在专业课的教学体系中融入“思政课程”教育,可为实现“强国梦”和生态文明建设夯实基础。本文通过在环境工程专业的《仪器分析》及其实验课程的导案教学中融入、课堂教学中渗透、实验教学中引入、兴趣教学中强化“思政教育”,在提高学生基础理论知识和专业技能的同时,增强学生的创新创业强国意识,提升教师的专业素质和科学修养。

关键词:课程思政;环境工程专业;仪器分析课程;教学改革

本文引用格式:高仕谦,等.环境工程专业的“课程思政”教学改革实践——以《现代环境监测技术》为例[J].教育现代化,2020,7(46):74-77.

Course Based Ideological and Political Educational refrom Practice Environmental Engineering Speciality:Applied Technology of Environmental Monitoring as an Example

GAO Shi-qian,WU You-yi,SHEN Xiao-fang,QIAN Fei-yue,WU Jian-hua

(School of Environmental Science and Engineering of Suzhou University of Science And Technology,Suzhou Jiangsu)

Abstract:The objective of talent training in colleges and universities education is cultivating more qualified personnel to society with good professional ethics and accomplishment,which is the work starting point and the home to return to.To strengthen the foundation of powerful country and ecological civilization construction,the ideological and political education should be merged into education system.Applied technology of environmental monitoring course is an important key basic course of environmental engineering speciality.In order to realize the strategy of strengthening country on talent,this paper attempts to explore a new teaching model to implement ideological work in the process of learning-project,classroom,experiment and interest.The basic objectives are:increasing the basic theoretical knowledge,promoting professional skills,reinforcing innovation and pioneering consciousness.The professional quality and scientific literacy of teachers can be further unproved.

Key words:Ideological and political education in course;Environmental engineering speciality;Instrumental analysis course;Teaching reform

一 引言

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议重要讲话中指出:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。”习总书记站在实现中华民族伟大复兴的全局和战略高度,科学回答了高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这一根本问题。高校作为意识形态工作的前沿阵地,是国家建设发展、民族强盛复兴的人才基地,肩负着培养社会主义建设者,弘扬宣传社会主义核心价植观的使命。这为当代高校的教育意识形态建设提出了新时代思考:如何将社会主义现代化建设的责任感融入于学科体系建设?如何将社会主义价值观引领嵌入至教学体系建设?如何将“思政”教学的新理念和新思路融入于专业课的教材体系建设?如何将“大国重器”的使命感融入至教学管理体系建设?

习主席提出:“好的思想政治工作应该像盐,但不能光吃盐,最好的方式是将盐溶解到各种食物中自然而然吸收。”其实高校教育的实质亦如此,可以按照价值引领、思考教育、知识传授和技能培养有机融合的整体要求,坚持显性教育和隐性教育相统一,在专业课的教学过程中,准确把握好“用盐的分量、时机和食材”,将直接的“思政课程”与间接的“课程思政”有机统一和衔接,对学生进行无痕的思政教育,为学生送上营养均衡的“精神大餐”。

二 环境工程专业课课程思政教育的重要性

“绿水青山就是金山银山”。保护环境,建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。环境工程专业学生作为国家环保事业的未来承继者,肩负着环境保护的重担,任重而道远。因此在环境工程专业课的学习中,加入爱国教育,培养同学们实事求是、严谨踏实的工作作风,践行社会主义核心价值观,真正的将环保工作者的责任感和荣誉感“内化于心、外化于行”至关重要。

物质世界的本源是客观的,自然、社会都是物质世界的不同形态,统一于世界的物质性。环境工程的专业课程本质是展示客观的自然科学、揭示事物的客观规律,这就要求课堂教学与辩证唯物主义教育有机统一。以《现代环境监测技术》课程为例,该课程主要是通过掌握关键的仪器分析手段,比如色谱、光谱、质谱、核磁和激光等技术使学生了解各种客观存在物质的组成、结构和量的变化,揭示物质的存在形态及变化规律,从而可以更清晰、准确、全面的认识抽象的物质世界[1,2]。其作为环境监测方向学生的必修专业课程,要求熟记大量的仪器原理,掌握快速和准确检测环境污染物的理论知识;培养学生转化固有的思维模式,辩证分析每一种分析方法、测试技术以及仪器结构等优缺点;兼顾经济与效率,以目的为导向,通过综合分析运用适宜的分析测试手段合理化解决具体的实际问题。

作为该课程的支撑实践教学内容,“实验周”要求具有良好的实验技能、科研能力和严谨的科学态度。通过对近几届毕业生在毕业论文阶段的实际操作分析存在如下问题:(1)学生的对环境样品前处理技术的原理知之甚少;(2)对大型分析测试仪器的操作技能不强;(3)数据处理及质量评估能力比较薄弱。这就要求在教学过程中,调动学生的“自主学习、朋辈学习”的积极性,通过实际独立操作各类精密仪器,激发学生的学习兴趣,开阔学习的思路;通过共建小组模式,培养学生团队协作意识。通过对实验数据和分析,培养学生科学评价、实事求是的严谨态度,了解仪器分析方法的革新,是在不断的修正与拓展中完成。在教学中以“卓越工程师”的思路培养具备应用型、创新型的人才。

三 环境工程专业课程思政教育实现路径

(一)提升教师的自我品德修养

习近平总书记从马克思主义唯物辩证法的方法论出发,提出了建设具有新时代中国特色社会主义“思政课程”的新要求,教师队伍要不断提高铸魂育人的能力、水平和实效性,在教学体系中发挥对学生的强大引导力。

“其身正,不令则行;其身不正,虽令不从”。教师作为课程思政的实施主体,责任重大、使命光荣。打铁还需自身硬,教师必须以提高自身品德修养为起点,坚持教书和育人相统一,坚持言传和身教相统一。课堂如熔炉,教师是传道、授业、讲德、解惑的耕耘人,这就要求教师要先成为一个正能量的发光体,进而才能激发学生的正能量,使他们释放出来青春会,实现其人生的价值[3]。授课教师自身要加强政治理论学习,特别要学习时代背景下的新形势、新政策,在思想上与党中央保持高度一致,在不断深耕专业知识的同时,必须实时关注社会热点问题,坚持潜心问道和关注社会相统一;在教学过程中,以触目可及的客观现象调动学生的学习兴趣,拓展研究领域、尊重学术自由、遵守学术规范,咬定目标不放松,攻坚克难不停步,作无愧于时代、无愧于人民的教育工作者。

(二)优化新时代的教学内容

(1)课程教学与职业使命感相结合

“珍惜韶华,脚踏实地,把远大抱负落实到实际行动中去,勇做时代的奋进者、开拓者、奉献者”,这是祖国对青年学生的期许。大学生在毕业后将直接走向社会、走向生产实践岗位。这就要求大学生既要具备一定的理论知识和专业技能,又要具有良好的社会公德、专业素养、职业道德、职业伦理等。仪器分析课程的授课主体是环境工程专业学生,“中国梦”激扬“青春梦”,引导学生脚踏实地,掌握专业技能是实现远大理想的基石。培养学生以取得高级检验技术资格为目标,能够熟练操作各种大型仪器,完成各项应急型、特殊型分析测试任务,立志成为对社会发展有贡献的社会主义新人。毕业生后将直接步入环境保护工作的第一线,工业污水治理、固体废弃物资源化处理与处置、野外污染物分析等是其工作常态,面对如此的工作环境要求学生具备专业的职业素养的同时,还要求其具有良好的职业责任感和使命感,因为出色的完成每项检测工作均是为实现生态文明建设而付出的努力,可靠的监测数据为环境政策决策、颁布的前提[4]。

(2)课程教学与祖国使命感相结合

目前,国外的大型高精度分析测试仪器占《仪器分析》实验课程教学的60%以上,比如高效液相色谱、气相色谱、质谱、原子吸收仪等,我国自主研发的分析仪器在教学中引入较少[5]。教师在讲授课程相关知识的时候,要让学生对我国仪器的发展状况和国情有一个客观的认识,我们既要做到不歧视国产仪器,不盲目崇外,要有民族自信心、使命感和紧迫感,又要有致力于国产仪器研发的志向,致力于打造民族仪器品牌的决心和信念。

习总书记曾讲:“真正的大国重器,一定要掌握在自己手里。核心技术、关键技术,化缘是化不来的,要靠自己拼搏。”我国精密仪器的研发从无到有,从开始的改装、组装、仿制国外仪器到现在的自主创新,从主要满足国内市场需求,到如今走向国际大市场,这些仪器设备为经济发展注入新动力,为建设天蓝、地绿、水清的美丽中国注入新的活力,对促进科技与国民经济的发展做出了卓越的贡献。比如,我国新研制的AG600飞机上天入海游刃有余,是目前世界上在研的最大水陆两栖飞机。其可执行森林灭火、水上救援、海洋环境监测与保护等多项特种任务,填补了我国应急救援航空器空白[6]。蛟龙、天眼、悟空、墨子、慧眼、大飞机,一大批代表性重大科技创新成果相继涌现;天宫、神舟、天舟、嫦娥、长征系列成果举世瞩目;量子调控、铁基超导、合成生物学领域步入世界领先行列。重大科技创新成果乃国之重器、国之利器,我们可以学习国外的仪器,引导学生把分析仪器原理吃透,深入思考别人为什么要这么设计,然后形成自己的知识储备,掌握核心科技,谋求自力更生、自主创新。

(3)课程教学与诚实守信相结合

诚信文化不会自发、自然地形成,需要培养塑造,因此在专业课程教学中,要加强推进诚信文化建设。实验过程中要尊重实验数据,对事实数据心生敬畏,不允许随意篡改实验数据,培养学生诚信的价值观,增强教学过程中的诚信建设。实验失败不可怕,重要的是分析出实验失败的原因。比如在《有机小分子-无机盐液液微萃取法测定环境水体中的磺胺类抗生素残留》的实验中,理想的回收率可以达到80%以上,但是有一组学生得到的回收率仅有25%,重新做一遍,结果依然未得到改善。此时,指导教师需要鼓励学生不要放弃,数据不理想可以分析,但是不可以盲目的编改数据。通过和学生一起分析失败原因,推演每一个操作细节均。最终发现,讲义要求是超声溶解无机盐——超声萃取10 min,结果学生理解为只要无机盐溶解完全即可,萃取过程中的超声波萃取源的引入并不重要,对操作细节的疏忽导致实验数据不理想。再比如,实际水体中的磺胺类目标物是4种,但是学生在进行色谱分离过程中得出了七个色谱峰,有的学生认为随便记录一下数据就可以了,不用太认真。实验指导教师要及时制止该行为的发生,督促学生详细回忆仪器操作中的各个细节,结果发现其在上一个程序未运行结束,就人为的运行下一个程序,导致色谱峰混乱。

理论学习和应用实践衔接不畅的问题可以在短时间内通过详细分析得以更正,但是培养学生实事求是、客观、严谨的科学态度是个持久的、潜移默化的过程,需要教师和学生共同的努力。

(4)课程教学与生态文明建设相结合

生态实践行动融入于生态道德教育之中是提高环境工程专业学生生态素质的重要途径之一。紧跟环境污染热点问题,采用课程群模式设置综合性设计型实验项目可以使环境工程专业学生进一步了解生态环境问题的多变性、严重性和紧迫性,进而培养强烈的生态环境保护意识,提高自身的生态素养。环境监测方向的《仪器分析》实验课程是对环境中微量、痕量或者超痕量污染物的定性定量分析,用到的化学试剂基本也为微量级别,学生需要根据实验的用量来配制。在教学过程中必须要融入“绿色化学,环境保护”学习理念,强调“4R”:即Rejection(拒用有害物质)、Reduction(减少有害溶剂使用量)、Recycling(回收)和Reuse(再利用)[7],将有机溶剂、无机溶剂、重金属离子废液的分类回收成为一种自然而然的习惯,增强学生的节约、环保、减少污染的意识,以“生态文明建设”指导教学,塑造良好的职业素养。

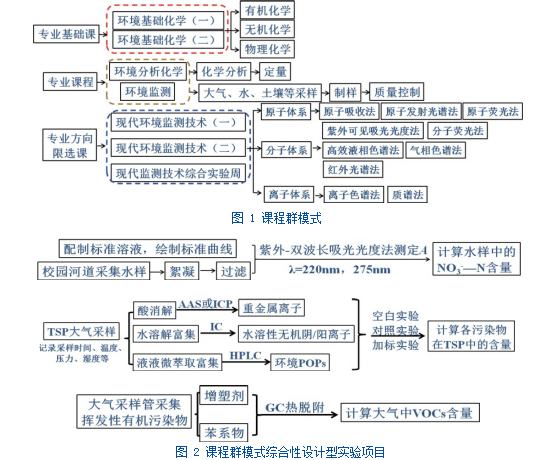

随着工农业的迅速发张,环境污染的问题引起公众广泛关注。《普通化学》、《物理化学》、《环境分析化学》和《环境监测》是该课程的前修课程;毕业论文是该课程的后修课程(图1)。

采用课程群模式设置综合型设计实验项目(图2),可以引导学生将前修与后修课程相关联,同时使其认识到在万物生存的广阔生态体系内污染物并不是孤立存在的,而是在相互影响、转化,可以用唯物辩证的角度去理解污染物的存在形态,增进当代青年的生态环保意识[8]。

通过完成综合性《仪器分析》实验,可使学生进一步掌握符合生态文明建设要求的知识和专业技能,同时激发他们的生态危机意识[9]。因此推进环境工程专业生态文明教育,丰富和深化具有开拓创新、与时俱进的教育教学内容,可以递进式塑造环境治理的现代化思想,形成系统的符合时代发展需求的环境治理现代化思想体系。

四 结论

“思政课程”进校园与专业课的“课程思政”水乳交融、相得益彰,如春风拂面、似细雨润物,保证从校园走出的莘莘学子爱党、爱国、德才兼备,肩负时代责任感与使命感,成为壮志觥筹的好青年。为提高人民福祉,实现伟大的强国梦而奋斗不已,是我们教育工作者的神圣使命。辩证发展观、生态文明观、思政教育观指导、引领了环境工程专业教学改革的新方向、新思路、新模式,给本专业赋予了新的灵魂及时代使命。“课程思政”着力于科学思维启发,将专业学科中蕴含的学理、价值、伦理、精神、素养等思政元素以科技的形式巧妙融入于“课程思政”体系中去,引导学生深入思考环境工程专业在社会生活中的影响、发展及应用,让学生在接受纯粹的科学教育的同时,能意识到科学与生活的联系、科学与社会的联系、科学与全人类的联系,从而辩证的认识个体、社会和全人类,这将为“绿水青山就是金山银山”的新时代生态文明建设提供品学优良的专业人才与强力的后继保障。

参考文献

[1]郭明,胡芳玉,吴荣晖,等.基于“产学研用”背景下的仪器分析课程教学机制研究[J].大学化学,2019,34(5):1-8.

[2]付晓伟,杜鹏,吴晓,等.基于课程思政的仪器分析实验课程改革探索[J].山东化工,2018,47:128-129.

[3]王淑芳,刘伟,门森.课程思政进课堂,教师学生共成长[J].教育现代化,2019,85:319-320.

[4]王璐.生态文明视域下环境工程专业人才培养模式改革[J].创新创业理论研究与实践,2018,16:95-96.

[5]王磊,秦宏伟,陈璐,等.环境监测技术及其体系的现状及发展趋势[J].化学分析计量,2015,24(4):103-106.

[6]李燕南,梁向东,杨定华,等.两栖飞机航电与机电交联自动化检测系统的开发[J].航空科学技术,2019,30(3):25-29.

[7]罗恩平,从环境与生态视角做好化学教学[J].视点与观点,2013,80-81.

[8]张丽.高职院校“思政课”实践教学体系的构建及相关创新模式研究[J].教育现代化,2019,12:124-126.

张惠欣,王家喜,周红勇,等.加强仪器分析实验教学改革,促进学生综合素质的培养[J].化工高等教育,2014,5:61-64

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31243.html