SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:提高自主创新能力,建设创新型国家,是我国发展战略的核心,大学生是建设国家的中坚力量,培养大学生的科研创新精神尤为重要。本文以我国各大设立工程管理专业的148所本科高校共4055位在读学生为研究对象,并部分采用Likert五分量表法、预调研询证法等针对现有的状态问题设计问卷调查,从实践活动、创新态度、成果状态等评估了我国工程管理专业大学生科研创新的具体状态。本文发现,当下的工程管理专业大学生存在着对科研创新普遍了解、接触不够的情况,对是否要选择科研创新的道路十分茫然,虽对科研创新的重要性有着普遍认知,但普遍缺乏自信,不敢进行尝试。部分学生已经进行了科研创新研究并取得成果,本文对科研建设情况与学校专业的关系进行了分析,进一步缩小了这些学生所在集体的范围,并为构建科研创新机制提供相应的对策意见。

关键词:科研创新状态;工程管理专业;大学生

本文引用格式:刘嘉欣,等.工程管理专业大学生科研创新状态实践研究[J].教育现代化,2020,7(41):58-61,73.

一 引言

习近平总书记强调指出,创新是民族和国家发展的内在动力,在国际竞争中“惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜”[1]。创新是民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力,是人类最珍贵的精神财富,一个国家、民族如果没有创新思维,就难以适应时代的发展,创新人才培养正是高等教育的核心任务与目标。

工程管理专业是工程技术与管理科学交叉的学科。该专业需要培养掌握土木工程、管理学等知识的复合型人才,科研创新活动对于实现工程管理专业卓越人才培养目标至关重要[2]。随着科技的进步和时代发展,工程管理教育在不断变化,其科研创新活动环节也不断暴露新问题。因此加强和完善工程管理专业科研创新活动环节,建立适应国家发展需求的工程管理专业科研创新活动机制至关重要。为了构建适应时代变化的工程管理专业科研创新活动机制,我们对目前工程管理专业大学科研创新状态进行了调研和评估。

本文基于现有的全国大学生科研创新状态,针对工程管理专业学生进行详细的问卷调查,旨在通过收集问卷、分析数据对当下的工程管理专业大学生的科研状态进行评估,并最终根据结果对当下的科研创新机制提出一些建设性的意见,藉此更好地激发学生的创新思维,培养学生的创新能力,为国家培育更多更好的创新型人才。

二 学生科研创新状态存在的问题

(一)专业不对口和就业压力增大影响创新积极性[3]

由于存在专业不对口和就业压力大的情况,部分大学生在校期间专注于考证考研等,没有时间投入科研创新活动。有些学生即使发表了论文,也只是为了应付就业,论文质量低下。

(二)学生对科研创新的认识不足,不能保有持续的热情[4]

研究型综合性大学一般设有国家、省、校级的大学生创新创业项目,大学二年级的学生两人或三四人一组就可以申报。多数学生申报项目的出发点是正确的,即通过项目的实施,培养自己的科研创新能力和创新意识。然而有部分学生对科研并不是很了解,还有极少数学生的目的仅仅是拿到学分。这些学生进入实验室学习一段时间后,上课、应对考试占用了较多的时间,同时大三学期还要面临考研的学习压力,因此不少学生逐渐失去了对科研的兴趣,把主要精力用在了学习理论知识上。部分申请到课题的同学也是在指导教师的再三催促下完成的,这不但没有达到预期的培养目标,也使部分指导教师失去了对科研创新项目指导的积极性。

(三)学生科研活动具有盲目性和自发性[5]

由于多数高校对大学生的科研活动没有相应的规范约束,同时也缺乏足够的激励性政策,所以大学生的科研活动往往具有盲目性,科研方向和目标不明确。对于大学生来说,大部分时间用在课业上,不可能投入很多的时间和精力做研究,因此阶段性很强。指导教师由于教学和科研任务的不断加大,也没有足够时间和精力指导大学生的科研活动,导致选题缺乏论证或者论证不充分,研究目的不明确,因此不能达到科研创新能力的培养目的。

三 创新状态评价结果

(一) 调查情况

基于对已有的学生创新状态了解,本文从实践活动、创新态度、成果状态等方面按 Likert 五分量表法设置了相关问题,并在确定最终版本的问卷前,进行多次试调研,将问卷发放给小范围内的各年级工程管理专业的学生,获取相应反馈,通过受调查者的具体反馈和问卷填写结果,对问卷进行初步的分析和总结,调整、增删其中的问题,本文针对来自全国从民办到双一流的本科高校,对其中工程管理专业的大学生进行了问卷调查,由于研究生及以上已开始从事相关研究,因此我们主要针对大二到大四进行问卷分发。

调查历时3个月(2018年12月-2019年2月),基于“问卷星”网络平台,通过老师推广、同学转发、群聊传播等方式,共回收了4621份问卷,删除缺失值超过1处或有明显填答偏向的问卷566份,最终得到有效问卷4055份(有效回收率为87.75%)。

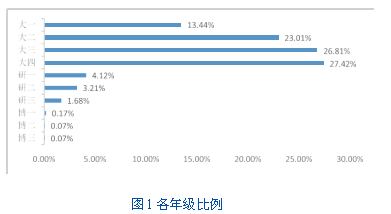

有效被试中,男性1776人,女性2279人;大一545人,大二933人,大三1087人,大四1112人;研究生365人;博士生13人。相关比例情况如图1和图2所示。

本研究调查问卷基本覆盖全国各大设立了工程管理专业的高校,有效问卷中,涉及高校达148所,其中985高校25所,211高校29所,普通本科高校83所,民办11所,涉及33个省级行政区(除西藏自治区),分布情况如表1所示。

(二) 实践活动类型

在参加过的与科研创新相关的类型方面,受访者已经参加学术研究项目的占25.57%,讲座占66.83%,讨论沙龙占26.07%,科技竞赛占31.96%,课堂科研课题占28.66%,自主课题占16.92%,其他类型占6.26%,没参加过任何活动占11.86%。这表明,较多受访者参与的科研创新活动仍集中于传统形式,如讲座、讨论等,受访者实质性地参与科研创新活动还不是很多。

(三)科研创新态度

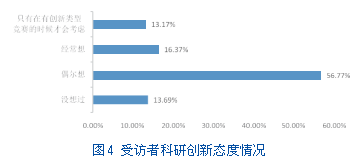

在科研驱动意愿方面,受访者从没想过能参加科研创新的有13.69%,平时偶尔想想的占56.77%,经常关注的占16.37%,只有在有创新类型竞赛的时候才会考虑的占13.17%。较多受访者对于科研创新活动不太关注,只有少部分受访者对科研创新活动持有热情。

在对科研方向的自信度方面,受访者觉得自己一定有能力取得一些科研成果的有6.12%,认为可能会取得成果的有44.59%,认为有能力取得成果的占24.49%,不清楚的占19.68%,没有自信的占5.13%。这说明受访者对于自己地科研创新能力普遍不是很自信,这种心态导致了一部分大学生不敢尝试迈出投入科研创新活动的第一步。

在科研创新活动重视程度方面,受访者认为创新能力很不重要的占0.49%,认为可有可无的占1.01%,认为重要的占40.42%,认为很重要的占31.74%,认为非常重要的占26.34%。大部分受访者都认可科研创新活动的重要性,创新驱动发展是时代大势这一点已经深入人心。

(四)科研成果产出情况

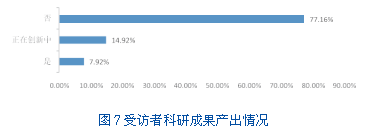

在产出科研成果与否的调查中,7.92%的受访者已经产生了一些科研创新成果,14.92%的受访者正在进行成果的产出,77.16%的受访者并没有获得科研创新成果。受访者有科研成果的占少部分,这种情况其实和前面的结果是相对应的。

(五)相关性分析

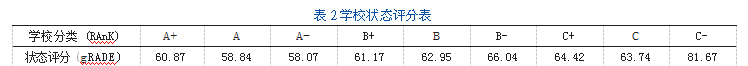

在回收了问卷之后,本文按照满分为100分的标准,将受访者给出的态度选项对应比例进行打分,并按照全国的学科排名进行分类,以学校的评级分类作为一个维度,得到表2。

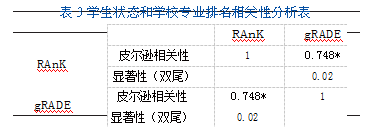

本文采用SPSS软件(Statistical Product and Service Solutions),对学校学生的状态和学校专业的排名进行了相关性分析,在本相关性分析的表格中有2个因子:

(1)皮尔逊相关性(Pearson Correlation);(2)显著性(Significance)。其中,“皮尔逊相关性”用于描述相关性的性质(正相关或逆相关)及其强弱,其值在1和-1之间,正相关用正值表示,反之表示两变量之间的相关性为逆向;“显著性”用于表述相关性是否存在,只有当“显著性”因子≤0.05时,才认为两个变量间存在相关性,如果分析结果为存在相关性,SPSS软件会自动在该因子取值前加“*”作为提示[6]。以下是分析结果。

从相关性分析结果可知,学校专业的排名与学生的科研状态评分呈强相关(正相关),显性0.02良好,说明学生的科研状态和学校的专业排名有较强的相关性。

四 结论与启示

在问卷调研与实践调查结合的基础上,本文归纳出工程管理专业大学生科研创新状态的一般情况。

(一)个人经历方面:普遍了解但接触不深

从调查中本文得知,关于科普以及介绍经验的专题讲座是当下工程管理专业大学生接触科研创新的主要途径,而像较为深入进行创新训练仅仅占很小的一部分比例,甚至还存在着超过十分之一的同学未曾与科研创新实践有过任何的接触。虽有一部分同学已经参加了学术研究项目,但考虑到必须开始学术研究项目的研究生和博士,真正在本科接触学术研究创新的同学寥寥无几,大多是对科研创新有了概念上的了解而并未进行尝试。这也凸显了高校在引导工程管理专业大学生走进科研、参与学术研究、科技竞赛的不足,不少学生仍缺少实践创新活动的训练,这对于培养一定的实践能力、创新意识的高级工程管理人才是不利的。

(二)个人心理状态方面:普遍认为重要,但自信者、尝试者寡

在科研创新的驱动意愿方面,少部分的受访者会主动关注相关的科研创新活动并且主动争取,部分受访者处在一个有则参与、没有则不关注的状态,除此之外,超过一半的受访者处在有想法但没有行动的状态,这部分的受访者与不想参与的受访者不同,是可以通过相关机制的激励而带动的,因此理应受到重视。

通过调查,本文发现在涵盖了部分已经从事科研工作的研究生博士的前提下,受访者仍然只有极少数的人有自信能够取得一些科研成果,绝大多数处在一个不确定是否能够做到的心理状态,这会一定程度上影响受访者在科研方面的进一步成长,与此同时,不会取得成果与取得成果的受访者都是极少的一部分,这说明受访者在一定程度上对是否要选择科研创新的道路十分茫然。在对科研创新的重视程度方面,本文发现虽然大学生对科研的了解不够深入,主观驱动力不足,但普遍对创新的重要性有着深刻的认识,这对于进一步激发大学生的创新热情、在此前提下引导学生进行科研创新的训练有着十分重要的意义。

(三)产出成果及专业建设方面:产出成果不多,科研创新状态与专业建设息息相关

通过调查,已经产出科研创新成果的占少数,但正在进行科研或已经产出科研创新成果的受访者超出了研究生博士的比例,这说明在本科阶段,的确存在部分本科生进行了科研创新工作,并且将会产生一些科研创新的成果,这对树立典范、供其他学校学习提供了重要经验。与此同时,通过相关性分析得出学生创新状态与专业建设息息相关(正相关)的结论说明学科建设的好坏切实影响到了其在科研创新方面对学生的影响,也为进一步缩小具有优秀科研创新机制和运行模式高校的范围提供了重要的信息。

五对策与建议

通过对4055位工程管理专业大学生的问卷调研,当代工程管理专业的在校大学生科研创新状态的突出问题主要表现在:(1)对取得科研创新成果的自信心不足;(2)对科研创新的深入实践度不够;(3)对自己的发展方向不清晰,普遍存在不敢尝试,“有心没胆”的心理状态。在面对一系列问题的同时,大学生对科研创新普遍的重视、部分优秀本科生产生了科研创新建设成果以及学科建设可以正向影响学生的科研创新状态也为改善上述问题提供了可能。

对此,本文提出进一步改进和完善科研创新促进机制的建议如下。

第一,改革考核和教学方式,提高学生的科研创新兴趣。工程管理专业是一个需要实践的专业,而科研创新更需要基于对已有创新的了解,而传统的教学考核手段已经不足以激发学生的兴趣,我们应当通过设立课程附加分等激励措施从课程考核角度激励学生主动参加科研创新的研究,并通过课堂的渠道引导学生接触科研创新,了解科研创新。

第二,增设小型科研创新课题计划,提高学生的科研创新自信。科研创新是一个漫长的过程,初了解这一领域的大学生很容易因为没有方向、短时间产出不了成果而失去信心,因此增设小型科研创新课题,让大学生在短周期内体验科研创新的流程,并得到一定的收获,对培养大学生的科研创新自信大有裨益。

第三,重视实践性教学[7],降低实践性活动参与门槛。在已经普及了大量科研创新讲座的基础上,增添小型实践性教学,为大学生提供实践创新的平台,在课程的框架下系统的、专业的进行科研实践尝试。与此同时,在组织实践性活动时,降低对时间、队友、专业范围等硬性的要求,增加对参与者的宽容度,引导他们参与小型实践性活动,在竞赛实践中培养对科研创新的兴趣,增加对科研创新的认识。

第四,努力加强专业建设[8]。加强师资建设、学科专业建设,一方面可以提高学校专业课程的教学质量,打好大学生的专业理论基础,为科研创新的厚度奠基,另一方面可以增强大学生的科研创新状态,提高他们的理论、实践能力,更能从心理的角度促进他们进一步更好的发展。与此同时,学生状态不够好的相关高校可以瞄准专业排名靠前的高校,从科研创新建设的角度对其运行模式、科研创新机制进行学习,从各个方面弥补自己的不足。

参考文献

[1]习近平.在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话[n].人民日报,2013-10-22(002).

[2]陈建国,许凤.工程管理专业实践教学体系构建研究[J].高等建筑教育,2010,19(01):89-94.

[3]梁微.大学生创新能力培养之我见[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2007(S3):116-117.

[4]张冰融,宋雪.大学生科研创新能力培养的探索与实践[J].现代教育管理,2014(06):71-75.

[5]王凤婷,潘洪玉,王楚楚,等.大学生科研创新能力培养存在的问题及对策[J].中国现代教育装备,2017(23):72-74.

[6]吴明隆.问卷统计分析实务:SPSS操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2010:205.

[7]严薇,袁云松.大学生实践创新能力培养的探索与实践[J].中国大学教学,2012(09):78-80.

[8]张敏,鞠春华.大学生创新能力培养的研究[J].教育探索,2013(09):105-106.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31204.html