SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:通过编制大学生手机媒体使用价值观问卷对大学生进行施测,了解大学生手机媒体使用价值观的群体特征,在此基础上,提出对策建议,促使大学生形成理性的手机媒体使用价值观。

关键词:大学生;手机媒体;使用价值观

本文引用格式:吉晓青.当代大学生手机媒体使用价值观的调查研究及对策分析[J].教育现代化,2020,7(45):185-188.

An Investigation and Analysis on the Use Values of Mobile Media in Contemporary College Students

JI Xiao-qing

(Mental Health Education Center of Anhui University of Architecture,Hefei Anhui)

Abstract:Through the compilation of college students’mobile media use value questionnaire,we conduct a survey of college students and understand the group characteristics of college students’use values of mobile media.On this basis,we put forward countermeasures and suggestions to encourage college students to form rational use values of mobile media.

Key words:College student;Mobile media;Use values

一问题提出

信息化时代,手机媒体成为大学生重要的生活伴侣。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第《第44次中国互联网络发展状况统计报告》中显示,我国网民使用手机上网的比例达99.1%,其中20-29岁网民群体占比最高,达24.6%[1]。

手机使用过程中,大学生逐渐形成了自己的价值判断和思想观念,本文研究者根据许燕(1999)对价值观的定义,把手机媒体使用价值观界定为人们在使用手机媒体过程中形成的观念体系,是人们使用手机媒体行为意义、效用的评定标准[2],是推动并指引人们进行决策和采取行动的核心因素。

当代大学生在使用手机媒体的过程中,价值观模糊,缺乏清晰理智的思考,最为直接的就是手机媒体使用中的价值观。一些大学生逐渐淹没在海量信息中,放弃深度,追求速度、广度的浅阅读之风盛行[3],对于知识和信息的获得变得碎片化和表面化;大学生沉浸在“人机”交流中,在虚拟的社交软件中获得精神满足的同时无法在现实的生活中获得沟通交流的快乐;一些大学生对于手机的严重依赖使得学业荒废,无法完成大学学业;一些大学生在虚拟世界中随意宣泄情绪,甚至在虚拟世界里做出违法犯罪的事情。本文试图通过编制问卷,试图了解当代大学生手机媒体价值观的具体特点,并为此提出相应对策,供有关部门参考。

二 方法

(一)手机媒体使用价值观问卷的编制

为了编制具有较高信、效度的手机媒体价值观问卷,用以测量当代大学生手机媒体使用价值观的一般特点,根据对网络价值观的理论构想,结合对130人进行的开放式问卷调查结果,通过逐级编码的方式,将开放式问卷获得的文字资料进行整理、汇总和分类,发现和建立概念之间的联系,并通过综合分析来发现手机媒体使用价值观的取向。

根据开放式问卷的调查结果所得出的理论构想,并参照已有的相关文献,同时还特别征求多位专家的意见和建议,编制出问卷。问卷共道题问卷采用Likert自评式4点量表评分,从“极不符合”“较不符合”“比较符合”到“非常符合”计分为1分到4分。为了避免心理定势的影响,问卷中有4个条目为反向计分题,在计分时作相应的分数转换。问卷的所有条目均采用随机排列的方式。最终根据实际情况,删除了一些质量不高的项目,最后保留了40道题。整个问卷共包含资源共享、精神满足、情感依附和道德自律四个分量表。

(1)资源共享:在网络世界里,个体可以跨越地域局限与他人共享信息[4]。网络打破了资源和知识的垄断壁垒,在个体遇到问题和困难时可以轻松获得解决问题的方法,且便捷了人们的出行。主要包括“信息共享”“提供便利”等。

(2)精神满足:个体在虚拟空间里,不需要考虑现实社会的约束和顾忌,真实地表达自己的心声,主要包括分享正性和负性情绪,结识朋友,及时获得成就感,展现率性自我。

(3)情感依附:个体会对手机产生不同的认识和态度,从单纯工具型到亲密无间的朋友,显示了个体对手机不同程度的依恋。主要包括“时刻携带手机”等。根据一项调查研究可知,部分大学生已经对手机形成了依赖,被手机控制[5]。

(4)道德自律:由于网络的匿名性特点,个体在手机媒体平台上的操作行为和表现更加体现了个体的道德修养水平和自律能力,包括网络语言是否暴力,网络行为与现实行为的差异性,对网络诈骗和低俗内容的态度等。

(二)手机媒体使用价值观问卷的施测

本研究采用随机抽样的方法在安徽省的五所大学共放发放问卷600份,最后有效问卷为540份,有效率为90%。试卷的具体分布为男生305人,女生235人。大一180人,大二116人,大三124人,大四120人。

(三)统计方法

统计后的数据采用SPSS 15.0 for Window进行分析和处理。

三 结果

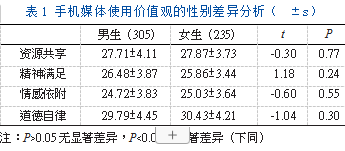

(一)大学生手机媒体使用价值观的性别差异分析

由表1可以看出大学生手机媒体使用价值观总量表中,男生和女生在手机媒体使用价值观总分和各分量表上的得分在统计学意义上没有显著的差异。

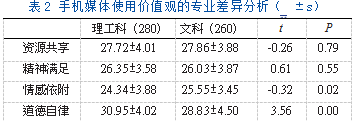

(二)大学生手机媒体使用价值观的专业差异分析

由表2可以看出大学生手机媒体使用价值观总量表中,情感依附和道德自律维度在统计学上具有显著的差异,情感依附维度文科大学生的得分高于理工科大学生的得分,道德自律维度理科大学生的得分显著高于文科大学生的得分,而资源共享维度和精神满足维度在统计学意义上没有显著的差异。

(三)大学生手机媒体使用价值观的城乡差异分析

由表3可以看出大学生手机媒体使用价值观量表中,情感依附和道德自律维度在统计学上具有显著的差异,情感依附维度城市大学生的得分高于农村大学生的得分,道德自律维度城市大学生的得分低于农村大学生。而资源共享维度和精神满足维度在统计学意义上没有显著的差异。

(四)大学生手机媒体使用价值观的是否独生子女差异分析

由表4可以看出大学生手机媒体使用价值观总量表中,道德自律维度在统计学上具有显著的差异,非独生子女大学生的得分高于独生子女大学生的得分,而资源共享维度、精神依附和精神满足维度在统计学意义上没有显著的差异。

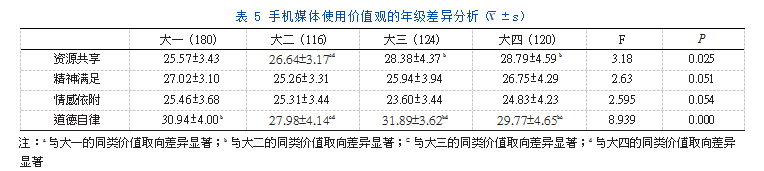

(五)大学生手机媒体使用价值观的年级差异分析

以手机媒体价值观量表资源共享、精神满足、情感依附和道德自律四个维度为因变量,以年级为自变量进行单因素方差分析。由表5可以看出,大学生价值取向在资源共享、道德自律上存在显著的年级差异,具体表现在以下几个方面:(1)不同年级的大学生资源共享取向差异显著。大四的资源共享得分最高,且显著高于大二年级。(2)大一年级的精神满足得分高于其他年级。(3)大三年级的情感依附得分低于其他年级,显著低于大一、大二年级。(4)不同年级的大学生道德自律取向差异显著。大三年级的学生道德自律得分高于其他年级,显著高于大二、大四年级。

四 讨论

(一)专业对手机使用价值观的影响

情感依附维度文科大学生的得分高于理工科大学生的得分,道德自律维度理科大学生的得分显著高于文科大学生的得分,文科大学生在思维上属于发散式的,有着感性,情感细腻,多愁善感的情绪特点;而理科学生逻辑思维能力强,偏于理性,有自信与勇气冷静地面对现状,因此,文科大学生对手机更易形成情感依赖。文科生想象力丰富,网络行为更加天马行空,理科学生则相对现实,网络行为更加理性现实。

(二)出生地对手机使用价值观的影响

情感依附维度城市大学生的得分高于农村大学生的得分,道德自律维度城市大学生的得分低于农村大学生。城市大学生比农村大学生更加依赖于手机,他们在道德自律方面对自己的约束没有农村大学生强,这可能是因为许多农村大学生从小的留守儿童的生活经历,让他们的生活自理能力比农村城市学生要高,更加能够进行自我管理,同时由于自身资源的有限,对未来前途的担忧和不确定,让农村大学生更有动力,抵制对手机媒体的依赖,努力学习和参加活动提升自己的综合素质。同时由于农村大学生经过各种历练,在道德层面更加注重道德修养和行为的自律。

(三)独生子女在手机使用价值观上的差异

非独生子女在道德自律方面的得分显著高于独生子女的得分,非独生子女从小需要照顾或关注他人,更倾向于从多方面多角度考虑问题的。独生子女在家受到过多的呵护和关注,父母对孩子生活的大包大揽,导致独生子女更加自我中心,在网络上更加表现自我,而对行为的适当性考虑得比非独生子女少一些。

(四)不同年级大学生手机使用价值观上的差异

1)大四的资源共享得分最高,与大二年级的资源取向维度得分存在显著差异,这表明随着年级的升高,大学生越来越会使用手机获取资源及有效信息。2)大一年级的精神满足得分高于其他年级。大一年级的学生刚从高考的紧张状态中摆脱出来的,可以不受约束地尽情使用手机媒体的各项功能,保持与原来同学和家长的联系,自由地在手机媒体上发表自己的感想,因此从手机媒体上获得的精神满足是最高的,随着年级的升高,对手机的新鲜程度大大降低,可获得精神满足的渠道有了拓展,精神满足的程度随之降低。3)大三年级的学生在情感依附维度上的得分最低,在道德自律维度上的得分最高。大三的学生心理上度过了大一的迷茫期,大二的探索期,变得越来越成熟,许多同学有了自己努力的方向和目标。能把手机当作一个有效的工具来获取信息和资源,对手机的情感依附越来越弱,道德自律方面越来越有自己的原则,知道什么能做,什么不能做。对手机的依赖程度也是最轻的,在生活中加入了更多的活动内容。对于大四学生来说,社会竞争越来越白热化,就业的困难逐年增加,大四的学生对于即将到来的社会角色有许多的迷茫,因此对手机的依赖程度较之大三有所提高,道德自律方面,对自己坚持的原则又有了一些动摇。

五对策建议

以上调查研究的数据表明,大学生对使用手机媒体方面的价值观在专业年级、出生地方面有一些差异,为了让大学生在使用手机媒体上形成理性的价值观,高校教育工作者应积极主动地进行引导,加强管理教育。

(一)引导大学生合理使用手机媒体,形成恰当的工具意识

公众媒体应该坚持正确的舆论导向,改善公众媒体的公信度[6]。手机媒体给大学生带来的便利是显而易见的,高校应变被动为主动,加强学校网络社区的开发,包括开发官方的微信公众号和其他的各种APP,通过新媒体开展大学生思想政治工作和教学管理工作。因此,大力开发新媒体,可以使学生能够通过手机媒体实现资源共享,也实现交友、发表感想的情感满足。

(二)开展丰富多彩的校园文化活动,使大学生摆脱对手机媒体的情感依附

手机将时间和空间的偏差完美地融合在一起,以至于让人们忘记了时间和空间偏差的存在[7]。手机媒体的这种特性使得大学生长时间使用手机,对手机造成情感的依赖对于个体将来的发展是非常不利的,因此学校可以利用手机媒体开展丰富的线下活动,让学生有更多可能从虚拟空间走出来,走向现实世界。高校需开展各种各样的有关生涯规划、自我管理的主题班会和团体辅导来提高大学生明辨是非和自我管理的能力,减轻大学生的手机依赖。

(三)自律与他律相结合,提高大学生明辨是非的能力

面对手机媒体对自己造成的负面影响,要切实提高独立思考、鉴别能力和道德自律能力[8]。大学生的道德价值观已基本形成,但还不稳定,高校教育工作者应提高对大学生的道德意识和法律意识,让大学生知道手机媒体使用过程中什么可为,什么不可为,让大学生自觉甄别其中的不良信息,避免受到不良信息的诱惑,走上违法犯罪的道路。

参考文献

[1]中国互联网络信息中心,第44次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2019-8-30).http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201908/t20190830_70800.htm.

[2]许燕,王砾瑟.北京和香港大学生价值观的比较研究[J].心理学探新,2001(4):40-45.

[3]黄世祥.90后大学生手机媒体消费及其价值观研究[D].暨南大学,2010.

[4]杜鹃.不同文化价值观对当代大学生心理健康及人格影响研究[D].苏州大学,2010.

[5]王亚芹.手机媒体与大学生人际交往实证研究[J].新兴传媒,2014(9):123-124.

[6]万武义.主流媒体要在危机中提高公信力[J/OL].(2009-05-12).http://www.people.com.cn.

[7]王悦.论手机媒体对青年群体文化认同的影响—以“动感地带”使用人群为例[D].2010.

[8]任秀芹,刘颖,颜士科.手机媒体传播对大学生的影响及应对策略分析——以云南财经大学为例[J].云南财经大学学报,2011,27(02):153-160.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31093.html