四、研究结果解析

(一)本科及以上学历者的社会代际流动性变化趋势

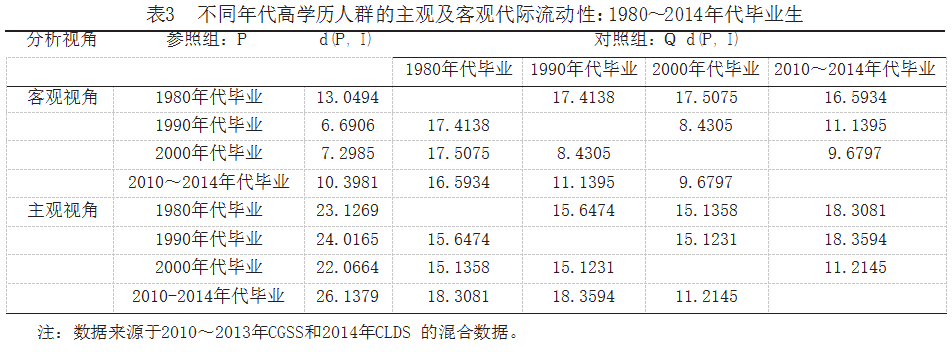

我们应用社会代际流动表,对不同年代、不同高学历人群的代际流动性进行分析,并分别从被观察者的主观视角和客观视角两个方面去探讨社会代际流动影响因素,实现从心理上和职业上分别挖掘高学历人群对社会代际流动的评判和实际的代际流动。I为单位矩阵,d(P, I)值与代际流动性成负相关: d(P, I)值越小,代表P组的社会代际流动性越高。

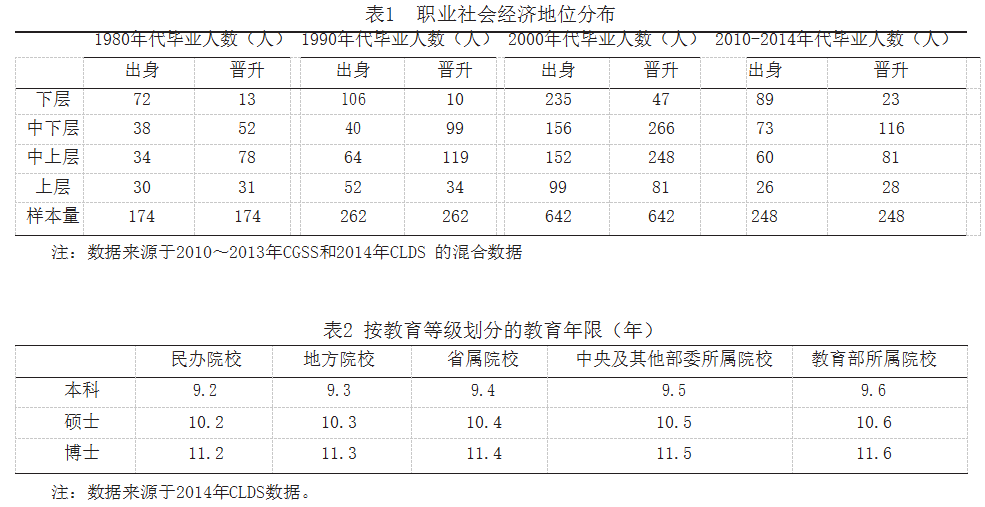

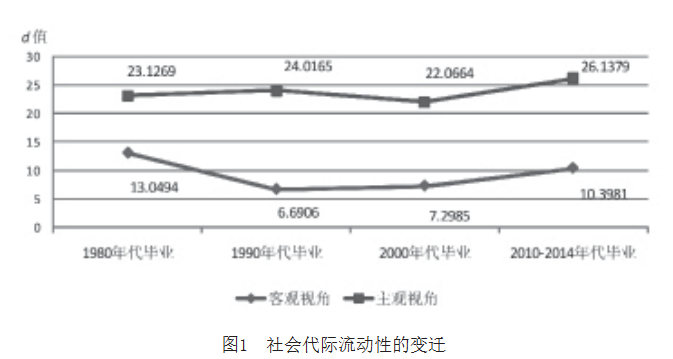

如表3所示,在客观视角下,1990年代的毕业生群体d (P, I )最小,为6.6906,表明1990年代毕业群体的社会代际流动性最高。1990年代毕业生与1980 年代毕业生的社会流动性差异为17.4138,说明1990 年代与1980年代社会流动性差异较大;而2000年代和1990年代的社会流动性差异最小,为8.4305。可以看出,1980年代以及2010~2014年代毕业的人群代际流动性较低。1980年代,国企或集体所有制企业为当时中国社会的主要经济形式,较之民营企业有巨大的优势。在国企或集体所有制企业中,如果父母退休,允许子女顶替父母进入原企业。同时,当时社会 中“子承父业”的现象比较普遍,不同行业之间的人员流动非常少,这在一定程度上也加剧了1980年代社会代际流动性降低。2010~2014年代,我国经济增速开始放缓,而高校扩招、高等教育普及化使得高校毕业生人数逐年攀升,进而导致优质职位的增长小于大学本科及以上毕业生的增长速度,较好职位竞争压力增加;由此,家庭资源或者父母人脉对子女择业的影响得到凸显,社会代际继承性得到加强。整体来说,职业阶层的判断结果呈现出U型变化趋势,社 会代际流动性随着时间出现先升后降的趋势。

在主观视角下,不同群体的代际流动普遍较低,但相互之间区分度不大。其中以1990年代毕业人群的代际继承性最高(24.0165)、20 00 年代的代际继承性最低(22 .0664),社会代际流动性由强到弱依次为:2000年代、1990年代、1980年代、2010~2014年代毕业的人群。

通过比较发现,无论是从单一的年代还是从整体观察期间比较,主观视角代际流动判断结果d 值都要远远大于客观视角判断结果。由此可见,人们在主观上倾向于夸大社会代际继承性。

对比客观视角和主观视角的d值不难发现(可参考图1):客观视角结果对职业代际流动性的敏感度更大,并且客观视角下的社会代际流动性滞后于职业代际流动性。对于1990年代毕业的高学历人群来说, 其职业代际流动性获得较大提升,但1990年代的主观代际流动并没有增强;反而,其在2000年代得到一定的增强。此外,可以发现客观视角的d值由1980年的13.0494变为1990年代的6.6906,主观视角的d值由1990年代的24.0165变为2000年代22.0664,变化并不明显(相对于2000年代职业层面d值增加引起的变化)。并且,无论是从主观视角看还是从客观视角看, 1980年代、1990后年代、2000年代以及2010~2014年代毕业生之间的相互d(P, Q)值都显著大于0,说明不同年代的代际流动性具有显著差别。

(二)家庭资源因素的解析

1.OLS估计

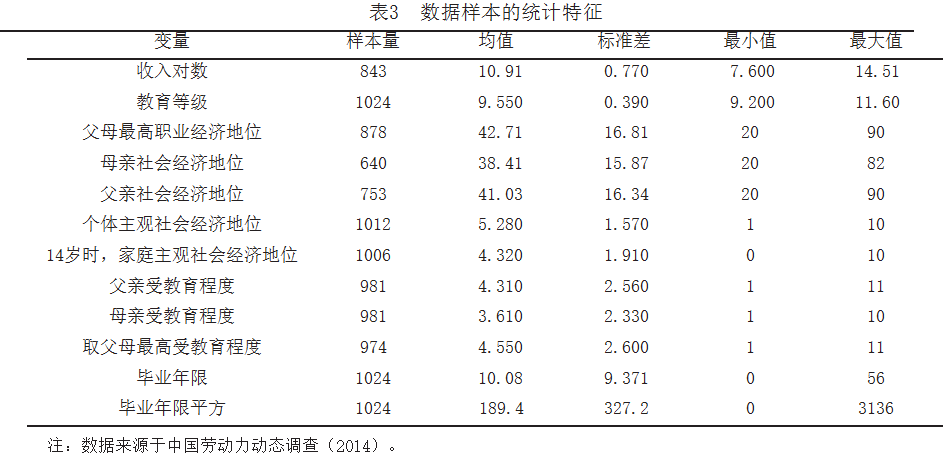

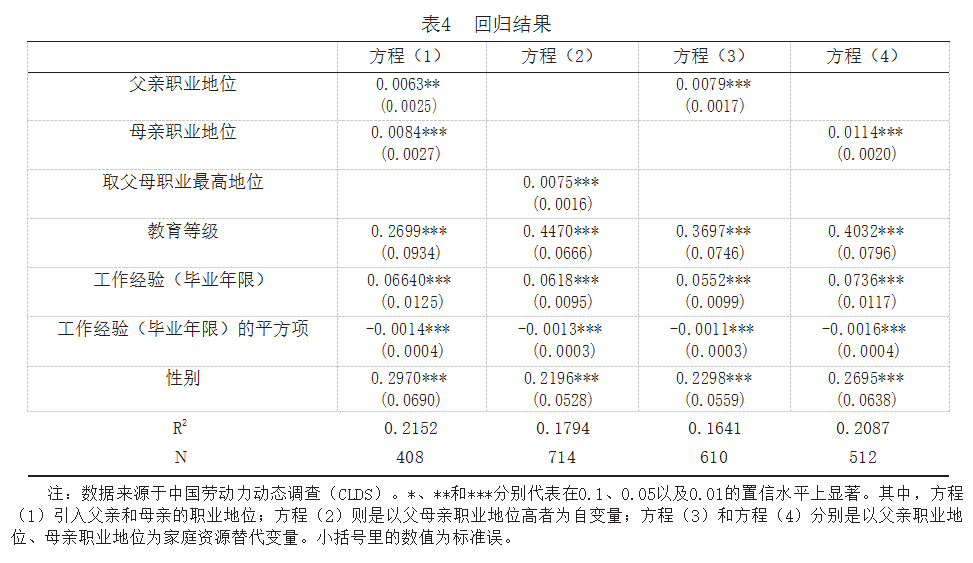

本文利用2014年CLDS的数据,分别采用父母职业社会经济地位、父母职业社会经济地位孰高值、父亲职业社会经济地位以及母亲职业社会经济地位为主要的家庭资源指标进行多次回归,回归结果见表4。

方程(1)同时引入父亲职业经济地位和母亲职业经济社会地位作为家庭资源的主要变量进行回归分析,结果表明:在其他因素不变的情况下,母亲的职业经济地位每提升一个层级,子女的收入将增加0.84%;而父亲的职业经济地位每提升一个层级,子女的收入将增加0.63%,略低于母亲对子女收入的影响;个体受教育年限每增加1年,收入增加约26.99%;工作经验对收入的影响呈现显著的二次函数分布特征,且在工作的第23.7年左右收入达到最高,随后逐年减少;此外同等条件下男性比女性的收入要高出约29.7%。为了避免由于缺失父亲或母亲一方的职业经济地位而造成的样本损失,本文进一步选取父母亲职业经济地位的孰高值为自变量,使得有效样本数量由408增加到714。方程(2) 的回归结果显示,受教育年限每增加1年,个体收入将增加44.7%,高于方程(1)的估计值,进一步表明教育是增加收入的最为有效的途径;同时,同等条件下男性比女性的收入要高出约21.96%,略低于方 程(1)的估计值。

随后,为避免样本失真,本文分别剔除缺失母亲职业地位的数据和父亲职业地位的数据,构建出新的回归样本,并分别应用方程(3)和方程(4) 进行回归分析。如表4所示,各方程实验结果变化不大,反映出本文提出的模型具有较好的稳健性。

2.内生性及稳健性检验

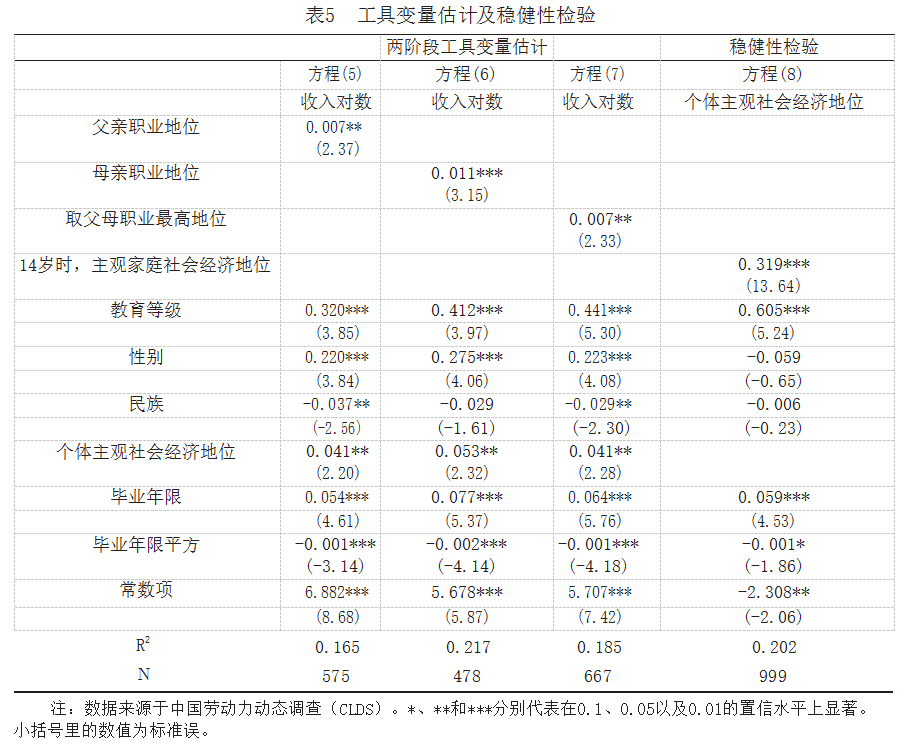

父亲社会经济地位和母亲社会经济地位影响个体收入,但个体收入也会反过来对父亲和母亲社会经济地位产生一定的影响。此外,还存在一些不可观测的因素影响父辈社会代际流动性和个体收入(如家庭人脉、基因遗传等因素),遗漏变量也会产生内生性问题。对此,本文采用工具变量两阶段最小二乘估计对内生性问题进行处理,具体地使用教育作为家庭资源的工具变量进行分析。为进一步检验回归结果的稳定性,本文引入主观社会经济地位评价,为社会经济地位代际流动的研究提供更为稳健的结论(见表5)。

如表5所示,方程(5)、(6)、(7)分别以父亲教育程度、母亲教育程度及父母孰高教育程度为工具变量,方程(8)分别以主观的自我地位评价作为个体收入的替代变量,以14岁家庭社会地位作为家庭资源的替代变量进行稳健性分析。

方程(5)~(7)的回归结果表明,在控制教育等级的情况下,家庭资源对个体收入依然具有显著正向作用,说明在解决内生性问题后,研究结论依旧稳健。如方程(8)所示的检验结果所示,在以主观社会经济地位评价进行稳健性检验时,核心解释变量的系数显著有效与前文实证研究结果基本一致。

五、结论

本文基于中国综合社会调查(CGSS)及中国劳动力动态调查(CLDS)的数据对高学历人群的社会代际流动进行了深入的分析,阐释了高学历人群面临的社会就业环境及影响因素,并系统地论证了家庭资源对高学历人群求学及就业的影响,最终得到以下几点结论:

第一,教育依然是影响子女职业社会经济地位的最主要途径,其影响力超过父母职业地位的代际影响以及工作经验的影响。

第二,家庭资源不仅对子女受教育机会具有一定的影响,亦对同等教育等级下的子女收入具有显著影响。

第三,个体对社会代际流动的主观认识存在着一定的偏差,主观视角下的社会继承性要远远大于客观视角,说明当今社会中的个体,更倾向于认为父代社会资源对子女的社会地位有很大的影响。

第四,我国的社会代际流动性在1990年代达到峰值,随后出现减弱的趋势,社会阶层出现固化倾向。

针对当前社会代际流动性出现的问题,我们认为应改善教育资源及受教机会的公平性,因为教育始终是增强社会代际流动性的主要途径。具体从以下几个方面进行改善:一是,政府应当加强对教育资源的管理,以保证贫困、偏远地区教育机构得到相对公平的资源支持;二是,政府和学校要共同努力改进入学机制,使人们能够享有接受教育的公平权利。三是通过建立健全高校毕业生就业监督机制, 规范和引导企业人才招聘流程,既确保企业能够招收到真正适合企业发展的人才,同时也为来自不同家庭资源背景的个体提供更加公平的就业机会。

参考文献

[1]蔡洪滨.维持高社会流动性[J].新世纪周刊,2011(13): 70-71.

[2]郭丛斌,闵维方.教育:创设合理的代际流动机制——结构方程模型在教育与代际流动关系研究中的应用[J].教育研究,2009(10):5-12.

[3]李春玲.高等教育扩张与教育机会不平等:高校扩招的平等化效应考查[J].社会学研究,2010(3):82-113.

[4]刘精明.高等教育扩展与入学机会差异:1978~2003[J]. 社会,2006(3):158-179,209.

[5]姚先国,黄志岭,逯岩.家庭背景与子女高等教育的关系[J].山西财经大学学报(高等教育版),2006(1):5-10.

[6]Azomahou T T,Yitbarek E A.Intergenerational education mobility in Africa: Has progress been inclusive?[A].Policy Research Working Paper,World Bank Group,2016.

[7]黄四林,辛自强,侯佳伟.家庭背景与高等教育入学机会的关系及其趋势——基于北京某重点大学2007-2012年的调查[J].中国青年研究,2014(3):46-52.

[8]Bj orkl u nd A , Ja ntti M . Int erg enera t i ona l income mobility in Sweden compared to the United States[J ].The American Economic Review,1997(5):1009-1018.

[9]Hertz T. Rags,riches and race:Intergenerational economic mobility of black and white families in the United States[A].Bowles S. etc. Unequal chances:Family background and economic success[C]. Princeton:Princeton University Press, 2004.

[10]Gong H,Leigh A,Meng X.Intergenerational income mobility in urban China[J].Review of Income and Wealth,2012(3):481-503.

[11]Meng X,Shen K,Xue S.Economic reform, education expansion, and earnings inequality for urban males in China, 1988 2009[J].Journal of Comparative Economics,2013(1):227-244.

[12]Deng Q,Gustafsson B,Li S.Intergenerational income persistency in urban China[J].Review of Income and Wealth,2013(3):416-436.

[13]阳义南.市场化进程对中国代际流动的贡献[J].财经研究,2018(1):128-141.

[14]周晔馨.社会资本是穷人的资本吗?——基于中国农户收 入的经验证据[J].管理世界,2012(7):83-95.

[15]何石军,黄桂田.中国社会的代际收入流动性趋势: 2000~2009[J].金融研究,2013(2):19-32.

[16]阳义南,连玉君.中国社会代际流动性的动态解析—— CGSS与CLDS混合横截面数据的经验证据[J].管理世界,2015(4):79-91.

[17]Minello A,Blossfeld H P.From mother to daughter: changes in intergenerational educational and occupational mobility in Germany[J].International Studies in Sociology of Education, 2014(1):65-84.

[18]李路路.再生产与统治——社会流动机制的再思考[J].社会学研究,2006(2):37-60,243-244.

[19]郭丛斌,丁小浩.职业代际效应的劳动市场分割与教育的作用[J].经济科学,2004(3):74-82.

[20]孙凤.职业代际流动的对数线性模型[J ].统计研究,2006(7):61-65.

[21]周兴,张鹏.代际间的职业流动与收入流动——来自中国城乡家庭的经验研究[J].经济学(季刊),2015(1):351-372.

[22]王学龙,袁易明.中国社会代际流动性之变迁:趋势与原因[J].经济研究,2015(9):58-71.