SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:从邵阳市基础教育统计资料来看,邵阳市基础教育资源配置存在着地区间、城乡间不平衡。基础教育资源的合理配置是社会公平的起点。“后均衡化”时代邵阳市农村基础教育资源配置与优化应该:区分基础教育的公共产品属性,压实教育资源供给主体责任;坚持共享发展理念,健全教育资源共享机制;统筹规划城乡布局,力推县域基础教育动态均衡化发展;挖掘本地教学资源,培育农村教师乡土教育资源的创生能力。

关键词:城镇化;基础教育资源;供给主体

本文引用格式:李崇爱.城镇化进程中农村基础教育资源配置与优化——基于邵阳市基础教育统计资料的实证分析[J].教育现代化,2019,6(99):221-223.

2017年10月18日,党的十九大报告提出:“推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,办好学前教育、特殊教育和网络教育,普及高中阶段教育,努力让每个孩子都能享受有公平而有质量的教育”[1]。这是党和政府办好让人民满意教育的时代要求,也是党和政府对新时代人民群众日益增长的教育需求与教育发展不充分不平衡的矛盾的回应。作为社会资源中的教育资源指的是整个社会用于教育领域中从事教育活动的实物和非实物形态存在的一切要素之和,包括教育财力资源、教育物力资源、教育人力资源、教育信息资源、教育制度资源等等。

一湖南省邵阳市基础教育资源配置状况

近年来,湖南邵阳市基础教育取得了长足发展,其中2015-2018年教育教育经费总收入较上年增长分别为20%、11.1%、10.6%。然而,地区之间、城乡之间教育资源配置失衡状况依然存在,农村基础教育资源的不足与闲置并存。

地区间基础教育发展不平衡性。

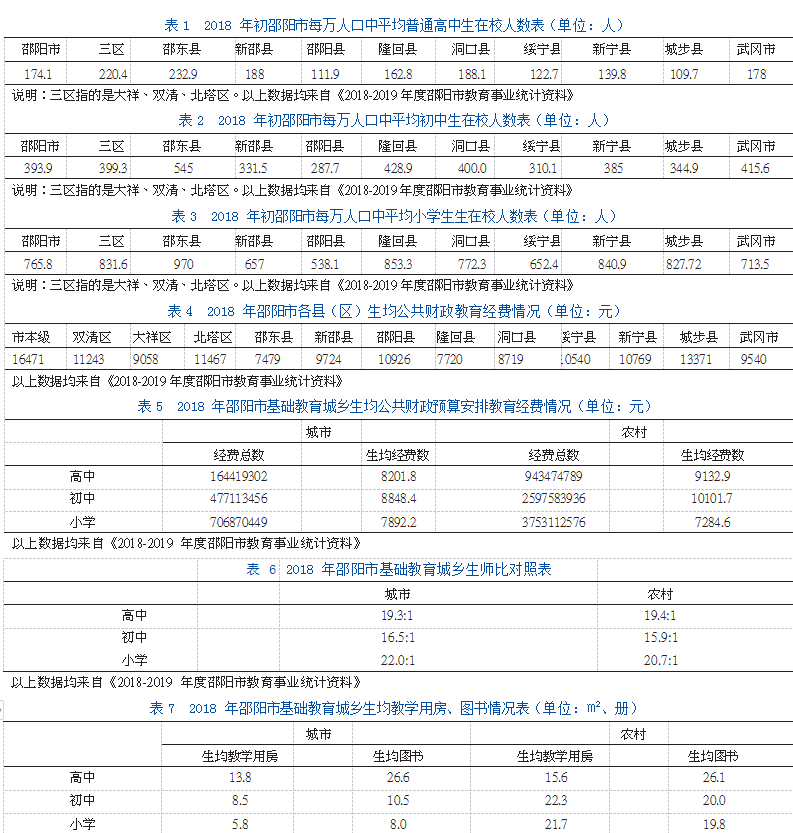

1.单位人口中接受基础教育的在校生数量差异。单位人口中在校生数是衡量地区教育发展程度的重要指标之一。根据《2018-2019年度邵阳市教育事业统计资料》数据计算可知:每万人口中平均普通高中在校生数最少的是城步县109.7人,与最高的邵东县232.4人相差122.7人。每万人口中平均普通初中在校生数最少的邵阳县287.7人,与最高的邵东县545人相差257.3人。每万人口中平均小学在校生数最少的邵阳县538.1人,与最多的邵东县970人相差431.9人。从整体上看,经济发达县与经济欠发达县教育发展存在明显差异,大力扶持经济欠发达地区教育尤其是初、高中阶段的发展,合理优化教育结构是今后邵阳市教育事业健康发展的重要任务[2]。

2.地区间教育经费投入差异。2015-2018年度邵阳市教育事业统计资料显示,近三年邵阳市各县(区)财政性教育经费投入较上年均有所增长,但地区间财政性投入很不均衡。生均公共财政教育经费最高的市本级16471元,与最低的邵东县7479元相差8992元。值得注意的是教育经费投入与县(区)经济发达水平关系比较复杂:经济较发达的邵东县生均公共财政教育经费反而最低,经济欠发达县的城步县、新宁县、绥宁县教育经费投入增长较快,生均公共财政教育经费位居前列,同为经济欠发达的隆回县生均公共财政教育经费以7720元垫底[3]。

(1)生均公共财政预算安排教育经费。财政预算安排经费是基础教育运行与发展的基础。根据2018-2019年度邵阳市教育事业统计资料数据计算可以看出,邵阳市近几年加快推进城乡均衡发展,尤其是双清、北塔等县区迎接了国家教育部、省教育厅基础教育均衡发展督查后,城乡公共财政预算安排经费基本上实现了城乡统一,这是历史性的进步。

(2)生师比。师资力量是基础教育质量的基本保证。从《2018-2019年度邵阳市教育事业统计资料》数据看,城乡生师比逐渐趋于一致,一方面这是国家近年来推行“特岗教师招聘”、“西部计划志愿者”等政策的利好,另一方面也反映出邵阳市城镇化进程中农村人口向城市聚集,也导致了农村学校生源的流失,班额人数过少也会造成教育资源的浪费。

(3)生均教学用房与图书。教学用房是基础教育学校办学的基本保障,图书是培养学生阅读,提升学生综合素质的重要教育资源。《2018-2019年度邵阳市教育事业统计资料》显示,随着城镇化进程加快以及国家基础教育均衡发展政策实施,农村基础教育教学用房、图书以及仪器等办学条件得到了极大改善,城市学校学生人数快速增加与地处闹市征地扩建困难的矛盾日益突出,部分城市学校显现生均教学资源逐年下降的态势。

二 邵阳市农村基础教育资源配置与优化的思考

(一)基础教育资源配置城乡差异及其社会后果

1.基础教育资源的合理配置是社会公平的起点。教育公平是社会公平价值在教育领域的延伸与体现,包括了教育权利平等和受教育机会均等两个方面。已有研究表明,教育不平等的实质乃在于教育发展不均衡,即教育资源在各个层面的分配不均衡。邵阳作为经济欠发达的中西部地区,教育发展整体上是起点低、基数大、需求大,教育资源尤其是优质教育资源始终成为大众争夺的稀缺资源。教育是社会人才向上流动的筛选器,基础教育是教育的基石。在普及了义务教育、高中阶段即将普及,各类适龄儿童入学机会就逐步得到保障态势下,基础教育资源尤其是优质教育资源的享用也就体现出了社会个体接受教育机会质量收益上的差异。从这个意义上讲,基础教育资源的合理配置是教育公平与社会公平的起点[4]。

2.基础教育资源配置城乡差异给城乡教育发展带来持续问题。比较表1、表2、表3发达与欠发达地区每百万人口中平均校学生数会发现,小学生数差异不大、初中生数出现变化、高中阶段差异加剧。原因一是随着城镇化进程的加快,乡村人口不断向城镇聚集,学龄人口也不断向城镇学校集中。其二,按照理性选择理论,个体的教育选择实际上是一种理性计算的结果,是个体及其家庭于自身所处的环境和条件所做出的利益最大化的选择。当人们越来越清楚地意识到城乡教育资源配置的差距而心生危机感时,便会选择在“小升初”、“初升高”两个节点向城市迁移。这就必然带来农村生源在小学后开始锐减和城市学校生源的锐增,一旦这种流动成为定势,那么即便加大对农村教育的投入也挽救不了农村学校生源的流失与学校的衰退,城市学校如何安置越来越多的农村学生也将成为难题,大批农村学生家长在城镇的陪读造成的巨大社会成本浪费也将成为新的问题。

(二)“后均衡化”时代农村基础教育资源配置与优化路径

1.区分基础教育的公共产品属性,压实教育资源供给主体责任。教育具有公共产品的属性,教育公共属性不同也决定了政府对其的供给力度:教育的公共产品属性越高,政府供给力度越大受教育者负担的成本越低,教育的公共属性越低,政府供给力度越大受教育者负担的成本越高。基础教育是决定一个国家、地区国民素质的重要基石而具有很强的公共属性,义务教育更属于“纯公共产品”。因此,尽管当前基础教育办学主体多元化,但政府是义务教育教育资源的供给主体,对民办义务教育学校尤其是农村义务教育民办学校应加大民办公助力度并逐渐过渡到公有。非义务教育(学前教育、高中教育)作为准公共产品,其教育资源的供给主体可以多元的,有政府、个人、企业及其他社会团体等。多元化教育资源供给主体固然可以为农村基础教育实现品牌\文化理念的传播、先进管理模式的借鉴以及优质教育资源的共享,但需要强调的是在邵阳市农村基础教育资源整体不足现实下,政府供给主体责任不能淡化更不能缺位[5]。

2.坚持共享发展理念,健全教育资源共享机制。实现农村基础教育资源均衡发展,需要坚持共享发展理念,共享发展才能有效解决“为谁发展、依靠谁发展”的重大命题。邵阳市城乡基础教育资源配置不尽合理,农村基础教育资源配置是基础教育发展的“底部”,共享发展可以兜底式和均衡化发展。坚持共享发展从操作层面上讲,首先需要取消户籍管制和就近入学制度。从体制性角度看,始于计划经济时代的城乡二元结构导致城乡基础教育资源配置的失衡与隔绝,带有明显城乡二元发展色彩的户籍管制和就近入学政策,显然与城镇化要求社会劳动力合理流动与配置以及由此带来的子女就读学校合法异动相悖。其次,积极探索县域教师流动制度,采取提高农村尤其是边远山区基础教育教师待遇、职称评聘与专业进修向农村教师倾斜等措施调动县域内教师流动的积极性。此外,还应该利用网络公开课、教师精品课等实现城乡优质教学资源的共享。

3.统筹规划城乡布局,力推县域基础教育动态均衡化发展。城镇化进程中人口向城市聚集和人们对优质教育资源的追求,邵阳市城市教育资源整体不足和农村部分教育资源闲置的矛盾也日益突出。应该着眼于县域基础教育资源动态均衡化发展,积极应对城镇化过程中的城乡基础教育需求变化,统筹规划城乡学校发展。一方面根据城镇化进程中城市基础教育的巨大需求做好扩容增量工作,以高质量的教育资源聚集流动人口,尤其保证新增学校增量不降质。尤其是新区新建、旧城改造中交付使用的中小学校应该确保未来学校容量与人口变化的动态平稳。另一方面要根据农村生源的动态情况进行“停、改”的调整:及时停办生源明显不足的小规模学校以节省教育资源,不断改善农村寄宿制学校的办学条件以优质教育资源留住本地区生源。

4.挖掘本地教学资源,培育农村教师乡土教育资源的创生能力。建构主义认知理论认为,学习过程最终目的是完成意义的建构,只要达成学生自我完善、自我提升等学习目的,不管利用的何种教学资源都是恰当的[5]。从这个意义上讲,教学资源不仅仅限于教师、教学办公用房、图书资料与仪器设备等,农村丰富的自然资源以及富有地方特色的乡土民俗都可以成为改造利用的教学资源,这些极具乡土生活气息的资源农村孩子熟悉而亲切。挖掘邵阳市本地教学资源既需要教师树立新的教育资源观还需要教师具备乡土教育资源的创生能力。这种乡土教育资源一方面需要大批有教育情怀的农村基础教育教师主动找寻、发现、改造。另一方面还需要农村基础教育教师具有加工自然教育资源的技能,因为在一个多媒体时代,自然资源的加工改造已不再是简单教具的制作,运用了多媒体技术并链接了网络的乡土教育资源才是农村学生喜闻乐见的。因此,培育农村教师乡土教育资源的创生能力是解决农村基础教育资源短缺的现实途径,培育农村基础教育教师教育情怀、培训其挖掘、加工乡土教育资源的技能是当务之急。

三 结语

在城镇化进程中,教育资源尤其是农村基础教育资源的配置与优化直接关涉到农村教育的发展,影响到我国教育的可持续发展。基础教育资源的配资与优化是教育公平的一个直接表现,也是社会公平的起点。

参考文献

[1]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告(2017年10月18日)[M].北京:人民出版社,2017.

[2]贾彦琪,汪明.从皮亚杰平衡观看智力发展之内在机制[J].集美大学学报(教育科学版),2015,16(06):36-39.

[3]高娃.新型城镇化与城市规划教育改革[J].教育现代化,2019,6(29):217-218.

[4]车铁彪,张伟.城镇化进程中农村基础教育布局和资源配置方式研究——以葫芦岛市为例[J].辽宁教育,2017(18):5-10.

[5]刘学超.新型城镇化进程中农村基础教育资源优化配置研究[D].燕山大学,2014.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30157.html