SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:传感器原理及应用被视为测控技术及仪器、自动化、信息工程等方向的专业基础主干课。随着新一轮高校课程标准的制定与应用,专业课程理论学时减少,课外学时增加,为顺利开展教学活动并能将学生课内外时间充分结合,实现培养学生综合技能以及激发其创新能力的目标,本文提出了“课内+课外”一体化教学模式的课程改革措施,从教学内容重构、教学环节设计、实践环节创新、考核方式改革等几个方面给出具体做法,实践表明,课程教学改革能提高学生的主观能动性和学习积极性,进一步拓宽学生学习空间,符合当前高校课程改革的要求。

关键词:“课内+课外”一体化;传感器;教学内容重构;实践教学层次化

本文引用格式:王丹丹,等.“课内+课外”一体化教学模式改革初探——以《传感器原理及应用》课程为例[J].教育现代化,2019,6(97):57-59.

“传感器原理及应用”课程是测控技术及仪器专业的专业主干课,也是其他电类各专业的重要专业基础课。传感器技术目前已渗透至信息、机械、电气、物理、化学、光学、材料、生物、半导体等各个不同学科领域。传感器原理及应用已经成为理论综合全面、实用性很强的一门课程。在新一轮课程改革精神的指导下,各大高校制定与推进新的专业课程教学大纲,进一步压缩课程理论课时,相应增加其课外时间[1]。此时为使专业课程教学的课内和课外内容顺利衔接,并能将理论学习转向实践应用,就必须将课内理论教学和课外实践活动充分结合,形成一体化的教学模式,以增强学生整体素质并提高其实践创新能力。

本文针对传感器课程理论知识综合且与工程实践结合紧密的特点提出“课内+课外”充分结合的一体化教学模式。

“课内+课外”一体化教学模式是专业课程课堂内教师教学与学生课外实践相辅相承的新教学模式。它最初从大学体育和音乐等课程得到实践,后逐步引入到学生素质拓展等实践性很强的教学过程中。这种教学模式意在强化学生的实践动手能力,采用缩减课内学时、增加课外实践活动,强调学生自主和自觉学习,同时结合教师指导和监督管理的教学方式[2]。

传感器课程要能在日常教学中顺利实现“课内+课外”一体化教学模式,就必须在教学策略上进行相应的优化改革。电气信息学院于2016年将“课内+课外”一体化教学模式引入到传感器课程中,通过两年的改革实践,初步取得了成效。“课内+课外”一体化教学模式具体实施有如下几个方面。

一 教学内容的改革和教学环节的设计

课程教学内容改革的指导思想是首先在课程教学过程中协调好学科基础与前沿、研究对象的原理与应用创新之间的平衡,然后在教学模式上实现从理论教学到实践教学以至课外研学等整个教学环节中的研究式教学方法的融会贯通[3]。

本课程的内容设计分为理论教学、实践教学和课外研学三个层次。理论教学又分为四大模块:传感器基础特性、常用传感器原理与应用、新型传感技术与装置、测控系统综合应用。课堂教学内容的设置不仅兼顾了传统与创新的统一,实现基础和综合应用的循序渐进,而且还及时将课题组的科研成果转化为生动具体的教学案例融入课堂教学。实践教学分为三种类形:基础性实验、创新性实验和综合性实验。课外研究是从课堂到课外的有效延伸。可分为专题研究、自主研究和高水平学科竞赛三类。

根据传感器课程的教学要求同时结合精品课程建设的经验,对教学内容进行重新架构,形成以不同原理的传感器为主线的研究主题。研究主题中包含了当前各类常用传感器的检测原理、应用及相关的知识内容。根据各专业对学生掌握工程应用的具体要求,重构“传感器原理与应用”课程内容,学习传感器基本特性、阻抗结构传感器、压电传感器、热电传感器、光电等的基本知识与特性,扩展RIC传感器、智能网络化传感器技术等。对应每项研究主题,教师通过精讲给出研究的重点问题和难点问题,学生围绕这些问题进行探索和研究,然后可通过分组讨论提出解决问题的方案,最后可在实验室解决传感器实际应用问题,老师根据学生讨论及实验结果给出总结、展示、答疑和评价。

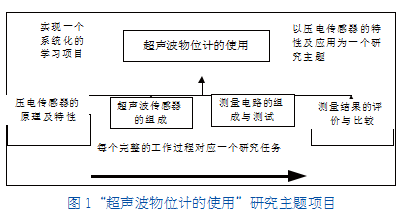

如图所示,以“超声波物位计的使用”课题为例介绍压电式传感器特性及应用的研究主题。为构建一个系统化的研究任务,教师会在课堂引导学生研究一系列循序渐进的问题:压电式传感器的测量原理及压电材料特性,超声波传感器的工作原理,压电传感器的测量电路,声波式传感器的应用实例等。学生参考资料库和课程信息化平台按步骤完成每个研究任务,可通过讨论确定方案并在实验室环境下调试任务,教师针对每个研究任务的完成情况进行辅导、综合评价和总结。这一个系统化的研究主题的学习将教师课内精讲提出任务和学生课外研究实践解决任务结合起来,形成“教师引导评估”、“学生为主体”的教学模式,改变了传统“老师教学生学”的教学方法,可以让学生体会到主动学习获取知识习得技能的乐趣,真正达到培养学生综合技能同时激发其创新能力的目的。

二 教学手段及条件的优化

教学手段的优化在于:将教学内容和过程“网络化”,首先使用现有网络教学资源辅助课程教学同时也开发具有专业背景特色的线上课程环节,教师利用网络平台组织和实施教学,指导学生进行自主学习并能对学生课外学习课时进行有效管理。具体的做法是,教师督导学生在课外观看在线课程学习内容,学生独立完成相应的在线学习任务;教师在课堂组织辅导、讨论、答疑和专题讲座,有效补充在线任务学习。

课程组对本课网络教学平台建设也进行了比较详细的规划。根据各个专业传感器教学的要求,课程组组织并制作了适合学生自学的CAI课件,通过课程网站和其他资源的相关链接达到自学的目的。本课程已经上网的教育资源包括课程介绍、课程大纲、教案、课件、习题、实验、实践训练环境及题目、知识扩展、相关链接、网上提问、网上答疑等,已经基本体现了现代教育技术在课程建设中的应用。

三 实践教学的多层次化

在实践教学环节中,将综合性、创新性的课内实验教学、兴趣驱动的课外拓展性学习和以科研为背景、学科竞赛为载体的高水平主题研学相结合形成有层次阶段性的课外实践教学模式[4],加强实验环节特别是增加课堂外综合性实验的数量,并直接指导学生的课外研学和科技创新活动,通过实践综合利用所学知识以及拓展新的知识能力,并培养工程意识[5]。

(一) 基础实验教学

基础实验的教学目的在于培养学生运用实验方法研究各种传感器原理及检测系统的能力[5]。实验的内容根据教学的具体情况确定。各专业原课内实验学时是4—8个,包括应变传感器测量电桥性能测试等必做实验和热敏传感器温度测试实验等精选实验。现在将课内实验学时和教学内容统一调整至课外教学环节中进行,以杭州赛特CSY系列实验平台为基础进行基础实验教学,其目的在于理解常用传感器基本原理及性能应用。

(二)综合性实验

从测量系统的角度设计综合性实验,包含传感器相关调理环节及其他处理环节的设计,目的是了解各类传感器的应用,提高学生综合运用专业知识的能力,激发学生的学习兴趣。目前传感器实验项目涉及到以下几种传感器的应用:差动变压器(零点残余电压补偿),压阻式压力传感器(压力测量),压电传感器(振动测量),霍尔传感器(测电机转速),光电传感器(测电机转速)等。

精品课程组通过集体不断努力,共同研制了智能数字熔点仪,基于单片机和虚拟仪器的Web远程测控系统,基于单片机和虚拟仪器的温度测控系统,基于虚拟仪器的Internet模糊温度测控系统的实验室模拟装置,基于MCS-51与LabVIEW的远程光电信号检测实验室模拟装置,压力数据采集系统小型化模拟装置,基于LABVIEW的直流电机模糊控制系统,基于虚拟仪器的USB高速数据采集卡,基于虚拟仪器的直流电机转速测控实验系统,基WIT_CEKONG集成装置的温度测控系统,基于PCI-6251的动态信号分析仪设计等实验系统及实验装置。以上装置可进行几十个实验项目,学生可自主设计,可根据实验指导书完成,还可观摩实验,较好满足不同层次学生实验教学需要。通过传感器的综合实验让学生了解实际传感器的应用,加深学生对传感器原理的理解,掌握常用传感器的应用,掌握最先进智能传感器的设计方法。这些措施能使学生的实验动手能力、创新能力得到进一步增强,为学生参与电子设计竞赛、瑞萨智能车赛以及飞思卡尔车模赛打下了良好基础。

(三)设计性创新性实验

设计开发各种工业用传感器应用测试系统。具体包括:根据给定设计要求,确定检测控制系统的初步方案、选择传感器、设计信号放大和调理电路,组建系统的软硬件平台并进行调试,系统的拓展等工作内容。

在“课内+课外”一体化教学模式的改革过程中,课程组以北京E+H公司的传感器设备为基础建立测控系统。E+H各类型仪表包含:电磁流量计,涡街流量计,超声波物位计,差压变送器等。以现有设备为基础构建流量、压力单闭环测控系统,可完成空气管道流量及压力的测量与控制。自主设计开发基于虚拟仪器的流量/压力测控系统的人机界面,组建FF总线系统,完成信号的采集和处理,对研究对象施加相应调节控制策略和手段,完成相应的信号检测控制任务。

在南京鼎轩DXWSN物联网实验平台基础上建成“无线传感网络实验系统”,设计开发无线传感器网络拓展实验。物联网无线传感器网络实验系统,基础在于CC2530芯片的应用,可在实验平台上开展多类传感器信号数据实时采集实验,LED远程控制实验,蓝牙通信及wifi通信实验等。

通过以上实验系统的开发与设计,学生的实践能力在设计测试系统方案方面得到训练,并具有测试系统的分析与设计能力,为今后测控系统的设计和开发奠定了基础。研究式教学中的案例重构,针对不同专业大纲要求选择合适的任务进行教学。

四 考核方式的改革

因为传感器课程教学方式改革为“课内+课外”相结合的一体化教学模式,此时课程考核方式也会随之发生变化,按平时+期末的方式进行课程综合考核,设定评价策略。

“传感器原理及应用”传统的课程成绩评定标准为:作业、考勤(20%)+实验(10%)+闭卷考试(70%)。课程考核改变传统单纯地靠答卷考试的模式,采用“综合化”的考核方法,增加平时考核比重和次数,并采取形式多样的考核形式。具体方案是将平时考核所占的分数比重由30%提高至40~70%,加大实践环节和研讨报告考核的成绩比例,强化对学习过程的考核和对实践能力、创新能力的考核。

针对实验与创新实践的评价和评估,其课程考核分为实践成绩(50%)和笔试成绩(50%)。实验结果根据学生在实验过程中的实践能力、分析能力和解决问题能力给出不同的权重。针对综合性实验设计和创新性实践活动进行报告表达技能考核,主要考核其报告撰写、答辩及演示等内容,考核方式为“专题答辩和交流”2-4个学时。分组实验中每个组选取一位同学代表该组上台演示并答辩,按完成进度快慢和功能实现与否作为最后总成绩的评价指标[4]。

五结语

将“课内+课外”一体化教学改革模式引入到“传感器原理及应用”的教学过程中,关键是在有效的课程学时中采用新的教学策略顺利开展教学活动。这种模式对于其他实践性强的专业课程都有借鉴作用。课堂内外一体化教学对学生有很大的学习空间和灵活性。使学生在课堂学习和课外实践中发挥不同的作用,极大地调动学生学习专业知识的兴趣和热情,使学生从被动学习转向主动参与,帮助学生树立学习信心,激发学生的最大潜能。参与过程中的创新。学生创新精神和实践能力的培养具有重要作用。

参考文献

[1]李成,樊尚春,钱政,等.传感器课堂与实验教学的一体化建设与实践[J].实验室研究与探索,2011,30(10):132-135.

[2]周利,祝杰“.传感器”课程内容革新及实验教学改革与实践[J].中国电力教育,2013(02):141-142+1.

[3]叶丽萍,张小花《.传感器技术》多维递进式研究性学习教学[J].科协论坛(下半月),2013(12):338-339.

[4]王丽萍,江敏,葛敏,等.课内外一体化模式下研究式教学法的探索与应用初探[J].工业和信息化教育,2015(03):64-67.

[5]林芳,齐凤河,孙影,等.以“五位一体化”为教学理念的《传感器与检测技术》课程改革实践[J].教育现代化,2017,4(47):73-75.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30101.html