SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:《教育信息化2.0行动计划》的颁布标志着我国教育信息化正式进入2.0时代。然而,教育领域数字鸿沟的长期存在,严重阻碍了我国教育现代化的步伐。数字鸿沟从教育信息化1.0时代的“物理鸿沟”“素养鸿沟”,将逐渐演变为教育信息化2.0时代的“智能鸿沟”,并且更加难以弥合。为了应对2.0时代的新数字鸿沟,必须从建立三代数字鸿沟同步消除机制、形成产学研结合的人工智能发展生态、创新人工智能时代的人才培养体系、完善资金和安全保障体系四个方面着手,实现三代数字鸿沟的同步弥合。

关键词:教育信息化2.0;数字鸿沟;人工智能

本文引用格式:乔沛昕等.数字鸿沟:教育信息化2.0时代的新数字鸿沟[J].教育现代化,2019,6(80):131-135+138.

Digital Gap:New Digital Gap in the Education Informatization 2.0 Era

QIAO Pei-xin,WEI Dong-yu,HOU Ying

(Department of Physics and Engineering Technology,Guilin Normal College,Guilin Guangxi)

Abstract:The promulgation of Education Informatization 2.0 Action Plan marks the formal entry of China’s education informatization into the 2.0 era.However,the long-term problem of the digital gap in education has seriously hindered the pace of China's education modernization.The digital gap will gradually evolve from the“physical gap”and“literacy gap”in the education informatization 1.0 era to the“intelligent gap”in the education informatization 2.0 era,and will be more difficult to bridge.In order to cope with the new digital gap in the 2.0 era,we shall start from four aspects:establishing a synchronous elimination mechanism for the three generations of digital gaps,forming an artificial intelligence development ecology combining production,education and research,innovating the talent training system in the era of artificial intelligence,and improving the fund and safety guarantee system to realize the synchronous bridging of the three generations of digital gaps.

Key words:education informatization 2.0;digital gap;artificial intelligence

21世纪我国信息化进程取得了显著成就,计算机和互联网等信息技术融入了国民经济生活的各个领域,在促进社会公平和地区之间均衡发展方面的巨大作用已经得到了充分的验证和肯定。与此同时,信息技术应用衍生的“不公平”也被广大经济学和社会学研究者长期关注和探究。世界经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development)将这种“不公平”的现象定义为“数字鸿沟”。数字鸿沟与国家所处时代的社会发展阶段、经济水平和科技力量密切相关,是一个国家贫富差距、阶层矛盾和社会问题在信息技术应用领域的表现。数字鸿沟在教育领域的存在将严重阻碍教育公平的实现。随着新时期我国教育现代化进程的加快,教育信息化2.0时代已经来临,如何应对人工智能等新兴技术衍生而来的新数字鸿沟,成为当前我国教育信息化过程中必须面对的严峻挑战。

一 数字鸿沟的衍生和发展

“数字鸿沟”的本质是“信息主宰者”(Information Haves)和“信息匮乏者”(Information Have-Nots)之间在信息技术使用机会上存在的差距。在基于信息技术手段和工具创建的社会环境下,“信息匮乏者”参与社会生产和生活的机会远远少于“信息主宰者”,被无形的“鸿沟”隔绝于一定的社会环境之外,或者只能处于从属和边缘地位。在教育领域,由于我国教育信息化是一个长期的建设过程,不可避免地存在地区之间、城乡之间教育资源配置不均的问题,导致欠发达地区的教师和学生因为脱离信息化环境,无法充分享受到信息技术带给教育领域的“红利”,逐渐成为信息时代的“落伍者”。贫困地区教育资源的极度匮乏将会对学生的学业和未来发展造成持续性的消极影响,使得原有的贫富差距进一步加大,甚至造成阶层固化。

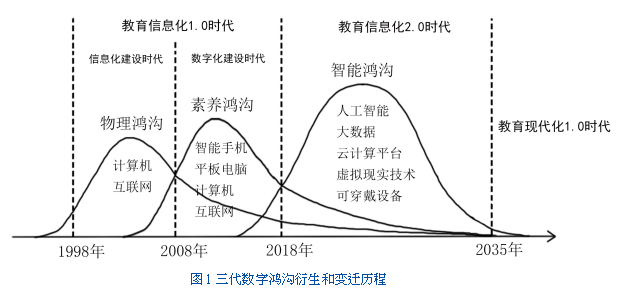

按照时间维度进行划分,我们将上世纪末至2018年的教育信息化称为“1.0时代”,将《教育信息化2.0行动计划》颁布的2018年设定为“2.0时代”元年。

2019年2月,国务院印发的《中国教育现代化2035》提出到2035年全面实现教育现代化、迈入教育强国行列的总体目标,因此我们将2018—2035年之间设定为教育信息化“2.0时代”,2035年之后设定为教育现代化“1.0时代”。教育信息化1.0时代又可以分为信息化建设时期(1998—2007年)和数字化建设(2008—2017年)两个时期。信息化建设时期正值计算机和互联网在国民生产、教育和生活等领域的推广和普及,不同经济水平的地区和社会群体之间计算机的拥有量、互联网的接入率之间的差异逐渐暴露出来,这种差异形成了个人或群体在信息化设施的获取、互联网的接入和其他信息工具的保有量等物理层面的数字鸿沟,即第一代数字鸿沟——“物理鸿沟”。数字化建设时期,计算机和互联网已经得到了普及和广泛应用,学校和家庭配备计算机和接入互联网的比例已经达到较高水平,智能手机的用户群体数量逐步扩大。教师和学生在使用时间、技能、目标等方面的差异日益明显,研究的关注点转移到人们的信息技术应用能力和信息素养之间的差距,第二代数字鸿沟:“素养鸿沟”,正式走上历史舞台。

2018年4月13日教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》(以下简称《行动计划》),也正式提出我国教育信息化进入“2.0时代”,以人工智能、云平台和大数据等为代表的新兴技术,必将会对“新时代”的教育领域产生重大变革,甚至是颠覆。在新的时代背景和技术条件下,数字鸿沟的衍生和演变将突破“物理”和“素养”层面,上升到人工智能广泛应用形成的“智能鸿沟”。教育信息化2.0时代,“智能鸿沟”将作为数字鸿沟的第三代形态在教育领域长期存在,也更加难以弥合。值得注意的是,由于我国经济社会发展的不均衡性长期存在,数字鸿沟并不会因为所处“时代”的结束而完全弥合,而是会逐渐缩小,并在延续到下一个教育信息化建设阶段,只是主要矛盾发生了转化,新的形式的数字鸿沟逐渐发展并成为最主要、最尖锐的问题。因此在教育信息化2.0时代,将出现三代数字鸿沟同时并存的局面(如图1)。

(一)第一代数字鸿沟:物理鸿沟

教育信息化1.0时代的信息化建设时期(1998—2007年),数字鸿沟主要体现在计算机和互联网等信息化设施建设和应用的“物理”层面。物理鸿沟产生的最根本原因取决于当时我国的经济发展水平。首先,改革开放二十年后,我国的经济体制产生了重大变革,确立了市场经济的主体地位,产生了一批“先富”的地区和群体。沿海和经济发达的省份在教育领域投入的资金和人力更多,教育信息化的起步更早,理念更加先进、建设进度更加快速。这个时期,发达地区学校的人均计算机数量和教育网接入率远远高于欠发达地区,新技术、新设备在教育教学当中的尝试和应用也更加大胆,并且积累了丰富的建设与应用经验。其次,个体的经济收入水平也决定了是否有能力购买个人计算机和接入互联网。如果教师和学生家庭没有能力购买电脑和接入互联网,自然无法获取需要的教学资源和指导帮助,更谈不上培养以信息化工具为基础的能力和素养。再次,经济欠发达地区学校资金和信息化设备的短缺,造成教师在计算机辅助教学和网络教育资源获取等方面缺乏硬件条件,学生的计算机水平普遍较低,个人发展与社会脱节。最终导致在东西部地区学校之间、不同社会群体之间的信息化工具的保有量,教育资源的获取方式等产生了巨大的“鸿沟”,使贫困地区的学校师生和低收入家庭学生,被动地成为了“信息匮乏者”。

信息化建设时期我国处在社会主义初级阶段,社会生产力发展水平较低,不同地区和社会群体的贫富差距难以在短期内得到解决。东西部地区学校信息化基础设施建设在资金、人力和物力投入等方面的差距不断扩大,正是教育资源分配不均衡的集中表现。在“科教兴国”战略的指导下,我国积极借鉴发达国家教育信息化的建设经验,结合我国国情,陆续出台了一系列方针政策,代表性的有信息化建设时期的“校校通工程”“农村中小学现代远程教育工程”“基础教育资源库建设项目”“计算机教育普及计划”,以及数字化建设时期的“农远工程(二期)”、和“三通两平台”工程等。经过近十几年的努力,我国教育信息化在硬件设施和网络建设方面取得了令人瞩目的成就,一定程度上缩小了“物理”层面的数字鸿沟,但是在以“三区三州”(“三区”是指西藏、新疆南疆四地州和四省藏区;“三州”是指甘肃的临夏州、四川的凉山州和云南的怒江州,是国家层面的深度贫困地区)为代表的偏远贫困地区,“物理鸿沟”的弥合依然是漫长且艰巨的任务。

(二)第二代数字鸿沟:素养鸿沟

教育信息化1.0时代的数字化建设时期(2008—2017年),我国经济实现了高速稳定发展,全面建设小康社会进入攻坚阶段。居民人均可支配收入持续增长,在计算机、智能手机等信息技术工具方面的支出占非常大的比例。截至2018年6月,我国网民规模达8.02亿,互联网普及率达57.7%,能够上网的智能终端种类更加多样化。智能手机的保有量达到13亿台,几乎达到了人手一台。在教育领域,“三通两平台”项目工程进入收尾阶段,全国中小学校多媒体教室比例达到89%、互联网接入率上升到93%、人均生机比达到10:1以上,有95%以上的市县建成教育城域网。以上统计数据表明,在我国教育信息化政策的深入推进下,物理层面的数字鸿沟正在逐渐缩小。与此同时,计算机、智能手机和平板电脑等数字化工具在各个领域的普及和应用的过程中,个体在使用技能、效率和目标方面的差异逐渐显露,数字鸿沟已经从“有无”信息技术工具的层面,逐渐转向“能否用、怎么用”数字化工具的层面。在这个时期,研究者将视角从以前的物理接入路径转向使用者的技能、偏好和目标等“素养”方面,并对这一新的数字鸿沟产生的消极影响进行了深入探究,“素养鸿沟”在此基础上被正式提出。素养鸿沟更多表现为使用数字化工具技能的差异而导致的“技能鸿沟”,以及因数字设备性能、带宽、使用方式和目标而产生的“使用鸿沟”。这两种形态的数字鸿沟是数字化建设时期的“信息匮乏者”在经济、教育和文化差异在信息化时代弱势地位的反映,并且会使已有的阶层进一步固化。

1.技能鸿沟

技能鸿沟的“技能”指的是使用和管理数字化设备及其应用软件的能力,分为工具应用的技能和软件应用的技能。工具层面的技能包括操作数字工具使其发挥基本功能的技能、管理和维护数字设备正常运行的技能,以及在使用数字设备和工具过程中确保个人不会受到人身伤害的能力。软件应用层面的技能主要体现在以下五个维度:第一,利用数字设备搭载的应用通过互联网搜索、筛选、获取和评估信息和资源的能力;第二,根据需要将获取的资源进行加工和处理的能力;第三,利用社交媒体和软件传输信息、沟通交流、互助协作、在线办公和学习的能力。第四,开发和共享资源,创新生产、生活和学习方式的能力;第五,将数字设备作为工具,以适当的策略实现预定目标的能力。

由于社会条件、教育背景和个人能力的不同,个体在数字化设备使用方面存在巨大差异。研究发现,经济收入高的群体,更愿意购买和使用新型数字化设备,其使用计算机的技能与低收入人群无明显差别,但使用管理平台和金融软件的能力更强;受教育程度较高的人拥有更多种类的数字设备,更加倾向于使用计算机获取信息和资源,社交软件应用的方式更加多样化;青少年在使用搜索工具、共享平台和娱乐软件的技能方面较中老年人更强,且更愿意使用智能手机等设备开展工作和学习,利用数字工具解决问题的能力更强。从总体来看,不同群体在工具层面的技能高于拓展应用层面。信息化时代已经到来,教育、医疗、交通和金融等社会服务和商业领域逐步推行“数字化”“网络化”和“协同式”的管理和运营方式,低收入、低学历和老年人因为“技能”的不足甚至是缺失,逐渐被边缘化为“弱势群体”。

2.使用鸿沟

使用鸿沟体现在个体使用数字设备的类型,使用时间、频率和目的,以及是否充分和创新使用等方面存在的差异。随着移动通信技术的持续升级、网络流量资费的不断下降,以及智能手机的广泛普及,我国已经逐步进入移动互联网时代。2014年,我国手机端网民数量首次超过电脑端。2018年我国手机网民达7.88亿,占网民总数的98.3%,手机上网成为最主流的方式。原本处于物理鸿沟弱势地位的低收入、低学历的群体,平均每天接入互联网的时间超过了高收入、高学历群体。与此同时,两个群体在使用时间、内容和目的等方面都出现了明显差异。相关数据显示,来自经济条件更好、受教育程度更高家庭的孩子,更多在父母指导下使用益智、学习、文化和科技为主题的严肃应用(Serious Application),平均每天使用时间为1.5小时—2小时;来自低收入家庭、父母没有接受过高等教育的孩子更加热衷于社交软件、网络游戏、视频门户和娱乐平台等娱乐应用(Entertainment Application),平均每天花费2.5小时—3小时。虽然“双低”家庭的孩子使用计算机或者手机的时间更长,但几乎没有利用网络教育资源开展学习活动,这种差异意味着以“双高”家庭为代表的群体更善于利用互联网具有的“超级链接性”获取教育资源和帮助,更好地促进个体成长和发展;而以“双低”家庭为代表的群体不但在互联网上浪费了大量时间,而且网络游戏、短视频等娱乐应用极易导致学生沉溺其中,导致学业成绩下降,甚至因为网络上的不良信息影响身心健康,对个体的发展造成消极影响。

在教育领域,教师面对新兴的科技产品、应用和服务,是作为既定功能的被动接受者,还是以主动创新的方式充分发挥技术优势解决问题、促进自身发展,体现了教育者的技术观。城市学校教师更擅长于打破常规,拓展和延伸工具已有的功能、受众甚至应用领域,将信息技术与教育教学充分融合。青年教师普遍更善于使用社交软件进行家校沟通、连接远程视频会议;能够使用数据分析软件研究学生水平和发展趋势,借助数字设备和互联网创设多样化的教学组织形式,为学生信息素养的提升创造了条件。乡村学校教师、中老年教师一般固守于使用计算机、手机和互联网的基本功能,没有挖掘其他功能和优势的意识和能力。

为了缩小以技能鸿沟和使用鸿沟为主要表现形态的“素养形态”,自本世纪初,教育部出台了一系列的政策和项目,其中包括2004年教育部颁布的《中小学教师教育技术能力标准(试行)》,2013年印发的《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程的意见》,2014年颁布的《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》,以及2014年开展的“一师一优课、一课一名师”活动等。在国家和地方各级教育管理部门的持续推进下,教师信息技术应用能力普遍得到了提升。总体上讲,教育信息化1.0时代的数字化建设时期的“素养鸿沟”逐步弥合,信息技术与教育融合进一步深化,欠发达地区教师的信息素养仍需提升,在利用数字设备进行教学评价和促进学生发展方面亟待加强。教育领域的物理鸿沟弥合的主战场在学校,那么素养鸿沟的弥合必须将政府、学校、家庭和社会的各方力量调动起来,在大力培养教师的信息素养的同时,将提升家长(监护人)的信息素养重视起来。

二教育信息化2.0时代的数字鸿沟:智能鸿沟

人工智能经过60多年的发展,技术和应用方面逐步走向成熟。在全球经济社会发展变革的强大力量驱动下,在大数据、云平台、传感器、脑科学等新兴技术和理论的支撑下,人工智能呈现出人机协同、跨界融合、深度学习和情景操控等新特征。2017年7月,《国务院印发新一代人工智能发展规划》,提到“人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力,将引发经济结构重大变革,深刻改变人类生产方式和思维模式,实现生产力的整体跃升”。未来人工智能不仅会成为国家间科技竞争的焦点,也是推动我国向创新型国家和世界科技强国转变的强大动力。

在教育领域,《新一代人工智能发展规划》明确了人机协同的混合智能理念以及智能教育的发展方向,这标志着我国人机协同的智能教育时代正式起航,为人工智能在教育教学中的广泛应用和深度融合指明了方向。

《行动计划》将“智慧教育创新发展行动”列为推动教育信息化发展的“八大行动”之一,“智慧教育”这一名词不仅是首次出现在国家层面的规划文件中,而且明确将人工智能定位为教育信息化2.0时代的核心技术,是创建智能化教与学环境、实现智能化教与学过程,重构教育生态系统的最关键技术。人工智能作为新兴技术,在教育领域的推广应用不可避免地受到资金投入、平台部署和教育理念等因素的影响,导致地区之间、个体之间在人工智能技术水平、数据共享和应用思维方面的差异,形成了教育信息化2.0时代的“智能鸿沟”。智能鸿沟的研究关注点超出了“物理”和“素养”的范畴,专注于人工智能领域的技术、平台和思维方面的差距,为2.0时代数字鸿沟的研究开辟了新的视野。随着未来以人工智能为代表的新技术在教育领域的普及和应用,智能鸿沟逐渐衍生和扩大,并将在相当长一段时期成为我国教育信息化建设面临的首要问题。

(一)智能技术鸿沟

人工智能就其本质而言,是对人的大脑处理信息过程的模拟。在计算机上实现时有2种不同的方式:工程学方法(Engineering Approach)和模拟法(Modeling Approach)。人工智能的研发和部署以算法为核心,以硬件和数据为基础,其工作一般经过感知识别、数据运算、认知推理、结果执行和人机交互六个流程完成。在这当中涉及包括计算引擎与服务技术、跨媒体推理技术、群体智慧技术、虚拟与增强现实技术等8大关键性技术。相比1.0时代的计算机、网络和媒体技术,人工智能跨越哲学、认知科学、数学、神经生理学、心理学、信息论等学科,更加复杂和深奥。我们必须清醒地认识到,我国人工智能整体研发水平与发达国家还存在着相当大的差距,人工智能在教育领域的应用还处于初级阶段,依然存在很多的技术难题有待解决。目前教育领域应用人工智能的主要目的是为了方便教学和管理,人工智能、大数据系统和云平台未能实现协同和融合,与发达国家的在技术研发和教学应用等方面存在较大差距。同时,欠发达地区学校教师和技术人员普遍缺乏应用人工智能的知识和技能,缺少参加学习和培训的机会,造成已配置的人工智能设备不能正常使用,形成了发达国家与发展中国家之间,发达地区学校和偏远和贫困地区学校之间的“智能技术鸿沟”。

(二)智能平台鸿沟

《新一代人工智能发展规划》提出统筹布局人工智能创新平台,强化对人工智能研发应用的基础支撑。人工智能基础支撑平台包括五大平台:人工智能开源软硬件基础平台、群体智能平台、混合增强智能支撑平台、自主无人系统支撑平台和人工智能基础数据与安全检测平台。五个大平台又包括25个功能各异的具体功能平台,每个平台建设标准要求端口统一,能够实现平台之间数据共享共用。我国教育信息化建设是在国家政策和标准的指导下,各级政府或学校进行具体招标、施工和建设。由于东西部地区的建设时间和进度不一致,地区之间学校执行标准不一致的问题,导致相当数量的学校已有平台功能不支持人工智能创新平台的搭建,部分学校的平台未实现端口一致,导致无法共享数据,部分学校甚至没有部署平台,最终导致经济的发达地区的在前期平台建设过程中缺乏明确标准,提前布局却并未实现大数据共享,反而造成平台的空转和资金浪费,后建成的学校虽然拥有完善的平台部署,但是共享资源、服务和应用的数据量有限。这种人为的造成了数据“藩篱”,就是“智能平台鸿沟”。

(三)智能思维鸿沟

工具性思维和创新性思维是人类进化和社会发展过程中最重要的两种思维方式。工具性思维的核心是“工具”,以单个工具所具备的功能为导向,主要思考使用工具过程中体现的技术。创造性思维本质是“发散”,以工具的本质属性为导向,从多角度、多层次、多结构去思考工具与其他工具的关系和自身的价值。教育研究者和教师长期以来将信息技术视为学习的“工具”,关注使用信息技术过程中的方式、标准和绩效等,将学习视为“工具”的使用行为,学习行为的评估实质也是“工具”使用行为的评估,不能真正体现学习的价值。创造性思维突破了预设的知识模型和认知局限,将“工具”与自身发展融为一体,从不同侧面解构工具的作用和价值,结果是重构了学习范式。

“新时期”的教育者对于人工智能的认识必须实现从工具性思维向创造性思维的转变,将其视为人类智能延伸的一部分,而不是人类的工具。这种发散性的思维方式将极大地拓展人工智能的研究范畴和应用领域。一方面,创造性思维将人工智能在教育教学中的应用,与个体的智能发展和能力培养结合起来;人工智能扩展到的领域,就是个体学习的“最近发展区”。另一方面,创造性思维下的人工智能与大数据、云计算平台和虚拟现实技术紧密结合,在应用过程中相互支撑、协同、融合和发展,形成最有利于教与学的学校管理方式和教学情境。两种思维方式孰优孰劣显而易见,但是广大教育工作者何时才能真正跨越这道“智能思维鸿沟”依然有待时间的检验。

三 教育信息化2.0时代的三代数字鸿沟同步弥合

从教育信息化1.0时代到2.0时代,我国的教育信息化经历了从“物理鸿沟”“素养鸿沟”到“智能鸿沟”的三代数字鸿沟转变。当前我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段,东西部地区之间、城乡之间的经济条件和教育信息化水平仍存在较大差距,因此2.0时代将出现三代数字鸿沟同步存在,智能鸿沟逐渐衍生和扩大的局面。在此背景下,《行动计划》提出的“智慧教育创新发展行动”,为应对2.0时代的三代数字鸿沟提供了思路。通过全国统一规划和部署人工智能、大数据、云计算平台等新兴技术在校园环境的融合创新应用,积极开展智慧教育创新研究和示范,培养师生在智慧环境下的信息素养,推动新技术支持下教育的模式变革和生态重构,实现以“以应用培养思维,以思维促进创新,以创新提升技术”的螺旋式升级的智慧教育创新发展模式。

(一)建立三代数字鸿沟同步消除机制

教育信息化1.0时代的数字鸿沟弥合工作基本遵循“东部试行、西部推进,硬件先行、素养收尾”的方针,这与当前我国教育信息化的现状严重不符。在2.0时代,“物理鸿沟”和“素养鸿沟”在我国欠发达地区依然存在,而人工智能等新兴技术的发展一日千里,相关设备和应用的更新速度加快,淘汰周期时间更短,对劳动力的知识和技能的要求更高。如果还按照先前的建设经验按部就班开展工作,不但缩小智能鸿沟的努力收效甚微,而且会造成巨大的资金和人力浪费。因此,必须在全国范围内建立三代数字鸿沟同步弥合新机制。教育部应针对高等学校、中学、小学和幼儿园四个层级,分别制定全国统一的新型智慧校园标准和教师智慧素养培养计划,建立“同标准、同步调、同培训”的机制,确保地区之间、城乡之间的同步部署和推进,实现欠发达地区教育信息化的跨阶段跃升。

(二)形成产学研结合的人工智能发展生态

以《国务院印发的新一代人工智能发展规划》为指导,统筹推进教育领域人工智能战略布局。形成以科研机构和高校为技术研发主体,企业作为人工智能技术转换和应用的核心驱动力量,学校成为人工智能实践先行者的协同发展生态。充分发挥高校和科研院所的人才和技术优势,依托企业的资金和市场资源,推动人工智能在校园环境的融合创新应用。通过科研院所、企业和学校的三方合力,促进人工智能研究成果与智慧教育环境搭建的技术需求精准对接,形成人工智能发展和教育应用的健康生态系统,利用人工智能在教育信息化2.0时代的核心技术优势,彻底解决1.0时代由于技术、理念和建设方式所导致的痼疾。

(三)创新人工智能时代的人才培养体系

人工智能将会推定当前的人才培养、学习方式和就业结构等方面产生前所未有的变革,建立适应智慧城市经济和社会发展需要的终身学习和就业指导体系成为当务之急。首先,在中小学阶段设置人工智能相关课程,在高等、中等职业院校开设人工智能专业,培养面向人工智能发展方向的高技能人才,满足未来人工智能发展带来的巨大岗位需求,为学校源源不断地输送人工智能领域的高水平师资力量。其次,鼓励企事业单位定期为员工提供人工智能技能培训,尤其在劳动密集型产业应加强职工的技能培训和考核。再次,面向公众开放人工智能研发平台,组织人工智能竞赛,开展多种形式的人工智能科普和技能培训活动,全面提高国民的“智能素养”。

(四)完善资金和安全保障体系

我国西部地区财政收入与一线城市和沿海地区存在较大差距,加之部分农村和偏远山区学校信息化建设资金的配套和落实不到位,甚至有克扣和挪用专项资金的问题发生,客观上加大了教育资源配置的不均衡。教育信息化2.0时代,政府应当加大财政资金的支持力度,采取多渠道的资金统筹方式,优先保障教育资金的充足配置和严格落实。制定相关优惠政策,建立市场化的人工智能研发与应用平台,鼓励企业与学校合作开展智慧教室、虚拟实验室等智慧环境的搭建和应用研究,引导社会资本参与人工智能在教育领域的重大项目建设。与此同时,构建人工智能环境下的安全保障体系,加强对人工智能技术发展的预测、研判和跟踪研究,重视数据流动过程中的风险评估和防控,确保把人工智能的应用限制在安全可控的范围以内,防止人工智能技术发展的复杂性、风险性和不确定性导致教育教学过程中的安全问题。

百年大计,教育为本。我国已经进入全面建成小康社会的攻坚阶段,数字鸿沟的存在客观上造造成了地区之间贫富差距,打赢脱贫攻坚战应从教育脱贫开始。教育信息化2.0时代已经拉开帷幕,教育领域即将由数字化进入智能化阶段。探究数字鸿沟的衍生和变迁历程,为我国教育现代化进程中存在的问题找出了根源。教育工作者必须高度重视新时代智能鸿沟带来的消极影响,并在前期建设过程中制定应对方案,寻求同步弥合三代数字鸿沟的路径,实现新时期教育的公平发展。

参考文献

[1]金兼斌.数字鸿沟的概念辨析[J].新闻与传播研究,2003(01):75-79+95.

[2]中国互联网络信息中心.第42次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2018-08-20).http://wemedia.ifeng.com/74823795/wemedia.shtml.

[3]中华人民共和国国务院.《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》国发〔2017〕35号[EB/OL].(2018-07-08).http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.

[4]祝智庭,魏非.教育信息化2.0:智能教育启程,智慧教育领航[J].电化教育研究,2018,39(09):5-16.

[5]郑旭东.智慧教育2.0:教育信息化2.0视域下的教育新生态——《教育信息化2.0行动计划》解读之二[J].远程教育杂志,2018,36(04):11-19.

[6]百度百科.人工智能:计算科学的一个分支[EB/OL].[2019-0310].https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD/9180?fr=aladdin.

[7]杜森.人工智能对人类思维方式的影响及哲学反思[J].渤海大学学报(哲学社会科学版),2016,38(02):134-138.

[8]冯仰存,任友群.教育信息化2.0时代的教育扶智:消除三层鸿沟,阻断贫困传递——《教育信息化2.0行动计划》解读之三[J].远程教育杂志,2018,36(04):20-26.

[9]王美,随晓筱.新数字鸿沟:信息技术促进教育公平的新挑战[J].现代远程教育研究,2014(04):97-103.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/29854.html