SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文基于PBL模式总结提出了“四步螺旋教学法”,以培养学生证据推理能力与合作探究能力为目标,讨论了在化学教学中实施该方法的具体策略及相关方法,并就高中化学中铁盐与亚铁盐一节设计教学案例,讨论“四步螺旋教学法”在化学教学中的具体应用。

关键词:PBL;四步螺旋教学法;证据推理能力

本文引用格式:董佳,等.基于PBL模式的四步螺旋法中学化学教学设计[J].教育现代化,2019,6(78):171-173,189.

化学学科是中学学习生涯中的一门重要学科,学生自九年级接触化学学科以来,所涉及的化学知识也变的愈发复杂,主要体现在知识的广度,思考的维度,以及所涉及内容的深度[1]。教师对于学生的教学不能仅仅依据学科知识逻辑来进行,而应在学科知识逻辑的基础上,结合学生学习化学的认知规律及自身的实际情况,将化学知识以问题为导向进行重新组织与加工,使其按照知识螺旋上升的形式来开展化学教学,并在这个过程中来培养学生的证据推理能力。

哲学上的“螺旋上升”是对否定之否定规律的比喻,即是说事物在不断地否定自己中向前发展,由低级变成了高级[2]。而教学中的“知识螺旋上升”指教师在学科知识组织基础上,依据学生身心认知发展规律结合教师自我实践,对知识序列进行重新组织的知识体系。铁盐与亚铁盐在初高中均有涉及,本文以此节设计教学案例,讨论基于PBL模式的“四步螺旋法”的应用策略与方法。

一 PBL模式

PBL(Problem-Based Learning),即以问题为导向的学习,1969年在加拿大的麦克马斯特大学,由美国的神经病学教授Barrows提出,逐渐发展成为当前国际上较为流行的一种人才教育模式[3]。该模式强调学生的主动学习能力,将学习与问题挂钩,使学生更好地在发现问题的过程中更好地分析问题,解决问题,从而学习隐含在该问题背后的科学知识,逐渐养成自己的学习习惯。

PBL教学法是跨学科的学习方式,通过问题的提出促进学生不断地思考,学生为解决问题需要查阅课外资料,归纳、整理所学的知识与技能,在解决问题的过程中培养学生的自主学习精神;改变了“我讲你听,我做你看”“预习-听课-复习-考试”四段式教学方法,让呆板孤立的知识片化作整体知识链。该模式突出了“课堂是灵魂,学生是主体,教师是关键”的教学理念,教学过程中教师慢慢“隐退”,仅在关键时刻起到点拨、支架与教练的作用,教师不再是唯一的知识库,而是知识建构的促进者、学科的专家、信息的咨询者,而螺旋式教学,是依据现代教育教学理论对总体教学方面的改革探讨、实践和总结。它总体贯穿和运用了由浅入深、由易到难、由简单到复杂、由抽象到具体的一整套螺旋上升的总体教学思路。与往常的教学方式不同的是,螺旋式教学要求学生从多维度思考问题,随着学习的进行,深度、广度、角度也在不断的加深扩大。

二“四步螺旋”教学法

教学法的提出除了要考虑到课程的内容结构,更要考虑到该时期学生的个性心理特征。课程内容的知识理论性过强,会影响到学生学习的积极性,但是通过实验事实来创设问题情境的方式,就会有助于学生认知结构的形成且有助于提高学生学习本节知识的积极性[4]。

“四步螺旋”教学法主要由设疑激趣、科学探究、螺旋上升、回归生活四个环节组成。在设疑激趣的过程中要注重“问题”的提出,要既有深度又有广度,且与日常生活实际密切相关。这里所说的“生活”不单单是指问题内容中直接含有生活中的东西,也包括可应用于生活中的化学知识。其次,在科学探究的环节中要注意秩序的稳定,建议采取分组实验的方法,实验之后要留给学生5分钟左右的时间去讨论,讨论结果由组长代表进行阐述,最后老师点评。再者,在进行螺旋上升的过程中,老师要引导学生从多角度思考问题,并且要有一定的技巧性。要注意前后知识的衔接与差别,所提出的问题最好能达到学生“似懂非懂”的效果[8]。最后,在“激趣,设疑,探究,讨论”之后,要对课堂进行必要的总结。总结不仅仅是回顾知识,布置作业,让学生领悟到科学精神与社会责任也是总结的一个重要工作。同时要让学生知道化学知识来源于生活,最后也要应用于生活。了解学习知识的真正意义,体会到学习知识的乐趣。

三“铁盐与亚铁盐”案例设计

基于PBL模式的螺旋式教学有助于学生证据推理能力的培养[5]。此外,小组合作的学习方式增加了课堂趣味性,使学生的课堂参与度得以提高。《铁盐与亚铁盐》是中学化学的重难点,从九年级的金属腐蚀,到高中必修一(人教版)课本中的氧化还原反应,以及选修四的化学反应原理,均离不开铁离子[6]。因此,针对该节进行案例设计。

(一)教学目标

宏观辨识与微观探析:

通过对灰绿色沉淀成因的分析,使学生认识Fe(OH)2及Fe2+易被氧化的性质。掌握氯化亚铁的化学性质以及Fe2+以及Fe3+的检验。

变化观念与平衡思想:

认识不同价态的铁的氧化性和还原性;掌握不同价态铁的化合物的相互转化关系。

证据推理与模型认知:

通过对氯化亚铁的学习,逐步体会学习元素化合物知识的一般方法:物质分类--预测化学性质--实验验证--解释结论。运用实验、对比的方法,了解铁的化合物的性质。

实验探究与创新意识:

通过实验探究的方法,培养学生实验操作的能力、观察的能力和实验分析能力。

科学精神与社会责任:

通过小组实验,提高学生对“化学是一门实验为基础的科学”的认识,让学生亲身体验科学探究过程,激发学生学习化学的兴趣,养成务实求真、勇于创新、积极实践的科学态度。通过对Fe2+和Fe3+鉴别的学习,让学生能够体验化学实验的奇妙,感受化学世界的色彩美,激发学生的学习兴趣。

(二)教学过程

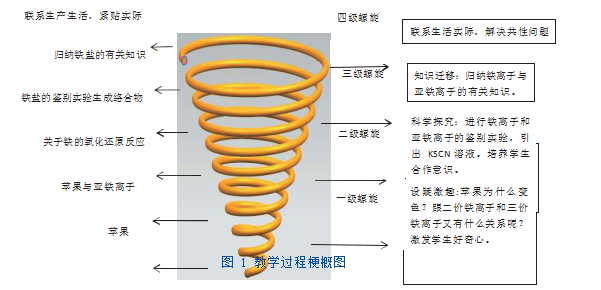

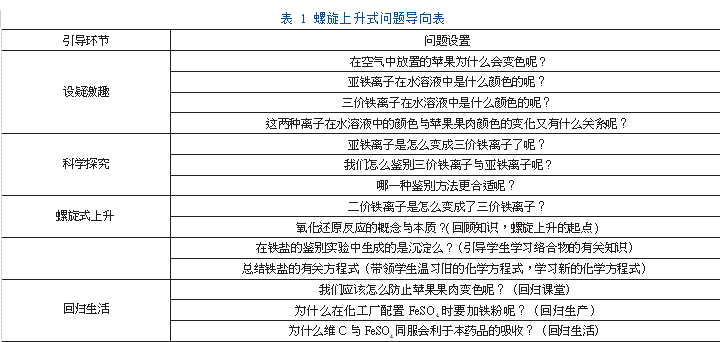

整个教学过程以螺旋上升的方式展开,层层递进又层层加深[7],如图1所示。并且学生活动要在老师的问题导向下采用小组合作的方式有序进行,可参考表1。

【教师活动】向学生展示两块苹果,一块是刚切开的,而另一块是切开后在空气中放置已有3到5个小时的。可以明显发现,在空气中放置过一段时间的苹果,颜色相对较深,显棕黄色。就此提出问题,为什么苹果的果肉会变色呢?是由什么引起的呢?

【学生活动】小组共同搜集资料,发现苹果的果肉中有着大量的Fe2+,通过调取脑中以往的学习经验,Fe2+的水溶液在浓度较大的时候显浅绿色,Fe3+的水溶液显棕黄色。认为果肉变色是因为Fe2+被氧化为Fe3+所导致。【设计意图】此处为一级螺旋,通过宏观上果肉颜色的变化引出微观实质是因为离子变化,让学生学会透过现象看本质,从多角度思考问题,并且通过小组合作的方式搜集资料,培养了团队的协作能力。

【教师活动】探究检验Fe3+的方法教师引导学生用小组合作的方式,实验探究的方法。对实验台上的药品进行说明,让学生少量多次的进行实验,找到在已有基础上检验Fe2+的最优方法。

【学生活动】把配置好的含有Fe3+的溶液分别滴到不同的洁净且干燥的试管里。然后顺次加入药品:蒸馏水,H2O2溶液,KSCN溶液。制作表格比对,找出最优办法。

【教师活动】探究Fe2+到Fe3+的转化途径教师要在学生进行此实验之前,带学生回顾氧化还原的部分知识,氧化性较强的物质和还原性较强的物质分别在哪些情况下会发生氧化还原反应。

【学生活动】小组探究,分别用维C粉末,铜粉,氯水,稀硝酸对样品溶液进行实验,并用KSCN溶液对实验后所得样品进行检验。观察实验现象,记录数据制成表格。并思考,Fe3+是怎样转化成Fe2+的。

【活动意图】此处为二级螺旋,这种基于问题意识的小组探究形式可以激发学生的求知欲,在实验过程中的“为什么”远比课堂中的被动接受要更有价值。学生在进行实验时也会发现初高中的东西有很大差别,整体的螺旋式上升会让学生对基本知识理解的更加到位。

【教师活动】教师在课堂进行知识总结,总结Fe3+的检验方法以及Fe2+和Fe3+的相互转化。

【活动意图】此处为三级螺旋,对于高中的学习,除了对实验现象,实验原理有把握之外,对实验本质的掌握也是有要求的。老师要针对该节内容将初中和高中的知识做好区分于衔接,更好的螺旋上升。

【教师活动】依据生产生活实际提出问题.例如:

1.为什么在实验室或化工厂配置FeCl2或FeSO4溶液时,为什么还要往里面加铁粉?2.为什么维C与FeSO4同服有利于本药品的吸收,说明了维C的什么性质。

【学生活动】小组讨论,组长代表进行解答。

【活动意图】最后一步,回归生活。分别从生产生活实际说明化学与我们紧密相关,让学生知道化学对于人类的发展有着不可忽视的积极作用,不论是化工厂还是实验室,不论是治病保健还是美容养颜都离不开化学[8]。也呼应了核心素养中的科学精神和社会责任。

四小结

本文就《铁盐与亚铁盐》一节讨论了基于PBL模式的四步螺旋法教学方式,提出设疑激趣,科学探究,螺旋上升,回归生活四个环节以及相对应的策略。铁盐及亚铁盐是一节实验与理论相结合的课程,针对这种课程,教师应该在兴趣的基础上注重学生创新意识的培养,螺旋式的上升和以问题为导向的学习不仅有助于学生学习积极性的提高,而且有助于发展学生的证据推理能力和合作探究能力。此教学模式最大的益处就是在帮助学生回顾知识的同时也加强了学生对于化学学科的学习兴趣。

参考文献

[1]何翔.促进学生化学概念深度学习的教学策略探索[J].化学教学,2017(07):26-30.

[2]刘家鑫,崔雪梅.中学物理“螺旋式上升”知识体系的探讨[J].湖南中学物理,2018,33(10):60-62+68.

[3]Dylan P.Williams Learn on the Move:A Problem-Based Induction Activity for New University Chemistry Students Journal of Chemical Education 2017 94(12),1925-1928.

[4]吴一凡.我国化学教学论学科的形成(下)[J].化学教学,2012(07):75-77.

[5]Jansson,Stina M,H.,Andersson,P.L.,&Nording,M.L.Implementation of problem-based learning in environmental chem is try.J ournal of Chem ical Education,.(2015).150925092520009.

[6]袁振东,赵东亚,李现山,等.“铁盐和亚铁盐”的教学设计[J].化学教育,2013,34(04):30-33.

[7]苏程.螺旋式教学在高中思想政治课课堂教学中的应用研究[J].课程教育研究,2017(30):45-46.

[8]胡久华,吴婧,尹兆兰.中学教学案例分析框架的构建及其应用——以中学化学教学案例的分析为例[J].教育科学研究,2016(03):56-61+73.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/29584.html