SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:通过对工程结构抗震课程传统的课堂教学进行改革,自主研制了橡胶支座隔震模型和钢珠隔震模型用于实验教学。文中详细阐述了实验教学的过程,展示了两种不同隔震结构模型在振动台上的动力特征和位移响应。学生积极参与实验,相互配合,并结合专业知识分析观察到的实验现象,使学生对隔震原理有更加深入地了解,极大地调动了学生的学习积极性,并提高了学生的动手实践能力。最后对实验中出现的问题及时归纳、总结,提出了一些可行性的解决措施。

关键词:隔震结构;实验教学;工程抗震;教学改革

本文引用格式:邵建华,等.隔震结构实验在抗震课程教学改革中的实践[J].教育现代化,2019,6(71):69-71.

地震作为一种突发性强、破坏性大的自然灾害,近年来,频繁发生的地震给人类的生命和财产带来了巨大的损失,建筑物的抗震设防已受到越来越大的重视,各高校纷纷开设工程结构抗震课程。

以往的工程抗震类课程教学模式一般以课堂教学为主,辅以传统的结构抗震设计,增强结构的刚度、强度、延性等。但这种传统的教学模式已不适应学生的需求,一方面学生对抗震教材上复杂的计算公式难以理解,另一方面缺乏实践经验和创新能力,使得对结构的抗震分析缺乏比较直观地认识,不能真正把书本所学专业知识转化为实践技能。为此,急需对该类课程的教学进行改革,以提高学生的动手实践能力。

实验教学是抽象思维与形象思维、传授知识与训练技能相结合的过程,具有课堂理论教学和其它教学环节不可替代的作用。创新性的结构模型实验是高等理工科实验教学中的重要组成部分,其教学质量和教学效果在整个课程教学中占有重要的地位[1]。

一 隔震结构实验模型

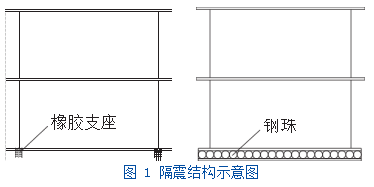

隔震结构以其优良的减震效果、耐久性和经济性,得到地震工程界的认可[2]。隔震结构的工作原理是在建筑物上部结构与基础之间设置滑移层或隔震层,阻止地震能量向上传递,从而减轻结构的地震反应[3]。立足于这种抗震思想,采用设置隔震装置的措施,自主研制了钢珠隔震和橡胶支座隔震两种不同的结构模型用于工程结构抗震课程的实验教学,如图1所示。这一方面是适应提高工程实践应用的现代化教学思想。通过自主研制的隔震模型实验,结合工程结构抗震教材的专业知识,达到理论与实践的结合,增加了学生运用理论知识分析与解决工程问题的能力。另一方面,隔震结构在土木工程的应用也比较广泛,如许强[4]等人研究的新型隔震支座抗拉装置。因此,结合前人的研究成果和抗震课程所学的隔震知识,自主研发创新型的实验模型,将对课程的理论教学起到事半功倍的效果

二 实验教学过程

(一)实验内容

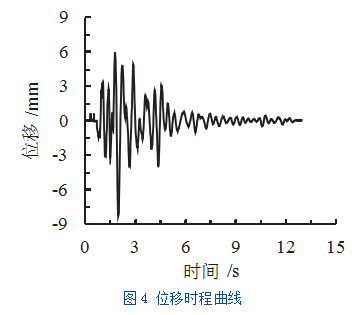

先将橡胶支座隔震模型安放在小型振动台上,并连接好位移传感器、信号放大器、加速度显示器和计算机等仪器设备,观察在不同震动频率下橡胶支座隔震结构的实验现象及位移响应值的变化,画出位移时程曲线。然后再进行钢珠隔震模型的实验,用同样方式连接好设备,观察实验现象和测量实验数据,橡胶支座隔震和钢珠隔震的实验模型和仪器连接如图2所示。

(二)实验目的

本次实验教学的目的是使学生更好地理解结构的水平刚度、等效阻尼比、自振周期的概念以及它们之间的相互关系。同时,让学生了解基础隔震需具备的四种特性:承载特性、隔震特性、复位特性和耗能特性。在本次实验教学中,采用钢珠隔震模型和橡胶支座隔震模型,通过对两种不同隔震模型观察到的实验现象进行对比分析,加深学生对隔震结构基本原理的理解和应用,掌握这种结构的工作原理,为今后的结构抗震设计打下基础。同时,在实验过程中,培养学生的实际动手能力。

(三)实验原理

隔震结构的基本原理是在基础和上部结构之间设置隔震系统使结构在基础面上发生柔性滑动,隔震系统一般由隔震器、阻尼器、地基微振动与风反应控制装置等部分组成。隔震体系采用“以柔克刚”的新概念,即调整整个结构的动力特性(主要是刚度和阻尼)来消耗地震输入的能量,以避免或减少地震能量向上部结构传输,从而有效地降低建筑物各层之间的地震响应,实现地震时建筑物只发生轻微运动和变形。

(四)实验步骤

橡胶支座隔震模型实验具体步骤如下:(1)先将橡胶隔震支座模型与小型振动台牢固连接,使两者成为一个整体;(2)将各层的位移传感器一端与模型连接,另一端与动态测试仪器连接,并将测试系统与计算机相连;(3)打开测试软件,设置相应的参数;(4)打开振动台电源,调节振动周期;(5)采集位移传感器所测试的位移值;(6)对比分析所采集的位移值,得出实验结论。同样对钢珠隔震模型进行连接、测试,通过观察实验现象,从而得出实验结论。

(五)实验组织管理

橡胶支座隔震模型和钢珠隔震模型是根据工程结构抗震课程专门制作的模型,这两种隔震结构在教材中的结构抗震设计上都有介绍,方便学生把实验与课堂知识相结合。具体的实验组织管理如下:(1)实验前教师对学生进行分组,每4-5个学生一组;(2)安排学生进入实验现场,学生分工合作,安装好模型;(3)教师在实验现场指导学生,讲解结构模型的制作、安装、工作原理、实验内容和实验报告的撰写等;(4)分配好工作,1-2个学生负责观察实验现象并记录,1-2个学生负责记录实验的位移数据,1-2个学生负责振动台装置的调试和荷载加载。一组实验结束后立刻进行下一组,实验现场如图3所示。通过系统地分工合作,使得每个学生都参与到了隔震模型的实验过程,提高了学生动手操作和解决工程问题的能力,同时增强了学生之间的团结协作。实验过程中,教师在现场的指导也加深了与学生的沟通,对学生顺利完成实验起到至关重要的作用。

(六)实验现象与结论

在橡胶支座隔震实验中,通过比较在不同振动频率下的位移可以看出,当振动台振动强度较小时,整个模型整体移动,最上层的部分未发生较大变形;而当增加振动强度时,可以看到整个结构振动剧烈且各层间有明显的相对位移。通过实验得出结论:位移随着高度的增加而变大,且顶层位移最大,位移时程曲线图如图4所示;加载的振动强度越大,结构的响应越明显;施加的质量块重量对结构的动力响应有很大影响,因为改变了结构的振动周期。

在钢珠隔震实验中,当振动后速率很大时,建筑模型仍然整体移动,且各层间无明显相对位移,基本上保持刚体运动。增加了隔震装置的建筑物,能够使结构在基础面上柔性滑动,从而使得结构体系的自振周期得到加长,远离地震动卓越周期,使得上部结构的地震反应明显减小,抗震性能显著增强,安全性和可靠度大大提高。

三 实验问题与解决措施

在整个实验过程中,存在如下几个问题:(1)部分学生对隔震结构缺乏基本的理论知识;(2)实验的准备不够充分,对如何使用位移计不太清楚;(3)实验结束后采取撰写实验报告的方式检验学生的实验情况,但是部分学生对实验现象分析不清晰,测量的数据处理方法不恰当,学习态度不端正。

针对如上问题,采取以下几个措施:(1)理论知识需要教师在课堂讲解各个知识点时讲透,可以结合工程案例讲解抗震设计原理和方法;(2)学校应该多组织些动手操作类的课外实践活动,加强学生的实践技能;(3)对于实验报告,采取实验表现成绩占50%,实验报告成绩占50%,实验课程成绩按10%比例计入该课程总成绩,以此来激励学生更好完成实验。

四实验教学效果

橡胶支座隔震模型和钢珠隔震模型的设计与使用,加深了学生对工程结构抗震课程中隔震结构专业知识的理解。在整个实验过程中,学生主动参与实验,并互相交流和相互配合,达到了教学实验改革的预期目标。总之,通过这次实验教学,一方面把书本知识与实验教学有机地结合起来,使得学生对工程结构抗震这门课有了更加深刻地理解,了解了隔震系统一般由隔震器、阻尼器等构成,且具有竖向刚度大、水平刚度小,能提供较大阻尼的特点。另一方面通过具体的实验模型操作,提高了学生的动手能力和分析思考工程问题的能力,开拓了学生的视野。

五结束语

通过对工程结构抗震课程传统的课堂教学方式改革,利用自主研制的钢珠隔震模型和橡胶支座隔震模型进行实验教学,学生积极参与实验,相互配合,并结合专业知识分析观察到的实验现象,取得了很好的效果。树立专业理论与实践能力并重的教学理念,将实验教学与理论教学摆在同等重要的位置,将有助于培养学生的实践创新能力。

参考文献

[1]郭小农,王伟,蒋首超,等.钢结构基本原理实验教学探索[J].高等建筑教育,2011,20(1):149-154.

[2]杨迪雄,李刚,程耿东.隔震结构的研究概况和主要问题[J].力学进展,2003,33(3):302-312.

[3]裴星洙,李成镐,等.建筑结构抗震设计[M].中国电力出版社,2012.

[4]许强,吕志超,党育.新型隔震支座抗拉装置的研究[J].甘肃科技,2016,32(3):83-85.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28267.html